「地震発生」のニュースが流れると、保険会社に地震保険について問い合わせが増加すると聞いたことがありますが、地震大国と言われる日本において保険はもちろん大切ですが、建物がどれだけ地震に耐えられるかを示す耐震性能も気になるでしょう。

物件の内見をしていると「この家、地震があっても大丈夫ですか?」と質問されることはよくある話です。

そのような時に、「それほど心配には及びません。なぜなら……」と説明するには、私達の理解が相応に進んでいなければ、納得のいく説明を行うのは難しいでしょう。

顧客の財産と生命を守る住宅の頑強性、つまりは地震に対する強度や剛性をさす耐震性能ですから顧客の求めに応じ、正しく説明できるよう理解を深めておきたいものです。

また住宅ローン控除等の条件とされる新耐震基準についても、旧耐震とは何が異なっているかなどまで含め、正確に理解しておく必要があるでしょう。

従来は新耐震基準以降の建築物であっても耐震証明が取得できないためローン控除が使用できないなんて事例も、とくに分譲マンションの場合には多かったのですが、本年度からは耐震証明は不要とされ建築年度だけを判断基準にすることが決定されています。

今回はそのような耐震基準の基本について解説します。

住宅の耐震等級とは

新築マンションや戸建ての広告で「免震・制震構造」をウリにしているのをご覧になったことがあるかと思いますが、耐震とは別物です。

建築の仕様や免震部材などの使用による地震への備えとして、「制震」「免震」構造は有効ですが、これらはあくまでも建物の耐震性を有しているという前提で採用されています。

(図引用元:THK免震ウェブサイト)

地震の「揺れ」に対し建物の剛性で耐えるか、その基本性能を有している状態で揺れを吸収させるか、はたまた揺れを建物に伝えないかの違いです。

もっとも耐震等級が1の住宅でも、免震構造にすることで等級3と同程度の耐震性を有することができますが、建築基準法で求められているのはあくまでも等級1の耐震性です。

耐震性は基礎・壁・筋交等それぞれの適正な配置や強度等について壁量計算により算出されます。

基本的には窓などの開口部を考慮して耐力壁をバランスよく配置すれば条件を満たしますが、広く明るい吹き抜けが欲しいなどの間取り要望により、耐力壁の強度を変えたり移動したり、場合によってはリビングに壁が必要になるなど、全体としてバランスを考えなければなりません。

そのように計算された結果として、地震に対する剛性は「等級」により表されます。

具体的には下記のような内容です。

「耐震等級1」は、きわめてまれに発生する大地震(震度6~7を想定)にたいして倒壊・崩壊しない程度。

「耐震等級2」は、等級1の1.25倍の耐震性能。

「耐震等級3」は、等級1の1.5倍の耐震性能。

耐震等級2もしくは3であることを証明するには、基本となる壁量計算にくわえて「床・屋根倍率」「床倍率に応じた横架材接合部の倍率」を計算しなければなりません。

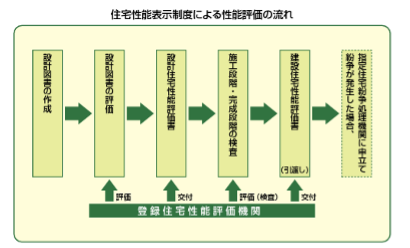

もっとも耐震等級が2もしくは3であることを証明するためには、計算だけではなく住宅性能評価機関による審査が必要とされます。

免震や制震構造を採用するかなども含め、耐力壁の強度を変更するなど建築に要する費用も増加しますから等級を上げるほど建築費は割高になります。

よく「全棟、耐震等級3相当」としている住宅メーカーや工務店の場合、自社の設計思想や工法により耐震等級3となる建物を建築している自身の現れではありますが、公に通用する等級であることを証明するには住宅性能評価機関の審査を通過させる必要がありますから、それらの経費(約20~30万円)が別途、必要となります。

ですから審査を受けず「ウチの家は耐震等級3で建築されています!」と胸を張り、実際にそれだけの剛性を有していても、評価を受けていなければ基本である等級1としかみなされません。

性能評価は設計段階からの評価申請が必要とされますから、後付はできません。

住宅が完成してしまえばたとえ耐震等級3の構造を有していても、長期優良住宅などに適用される税金の優遇などは受けられませんので必要です。

耐震等級1は最低条件のはずだが

建築基準法では新築される住宅の全てに耐震等級1が義務付けされていますから、それだけの剛性が確保されているはずなのですが……。

デザイン重視である建売住宅の間取りなどを見ると、どうにも開口部と壁のバランスが悪いものを見ることがあります。

地震が発生した場合、住宅自体が「捻じれ」を起こすのではないかと言った間取りで、もちろん中規模程度の地震で倒壊・崩壊はしませんが、クロスのよじれや壁ボードの浮き上がりなど、住宅内部のいたるところで壁ボードが動いたことが原因となるクロスのヨジレやひび割れなどが無数に発生します(2018年に発生した胆振東部地震後で、筆者は数多く事例を確認しました)

「リフォーム等により修復可能な程度の影響はあるが倒壊・崩壊しない」というのが、基本的な耐震等級の考えかたですから、住宅内部にクロスのひび割れが生じても建築会社に責任を追求することはできません。

そもそも天災地変による住宅への影響は保証対象外とされていますし、建築基準法で定められている最低限度の耐震性は有し、実際に倒壊も崩壊もしていないのですから文句をつける根拠も存在しないことになります。

ですが原因は間取りを優先し、壁配置などのバランスを欠いたことによる影響です。

建築基準法で全ての建物は構造計算を行わなければならないと定められているのですが、階数が2階以下の木造建築物であり延べ面積が500㎡以下であるなど一定条件を満たせば、建築確認申請の審査が省略できる「4号特例」があります。

構造計算は義務ではあるけれど、この四号特例により確認申請書に構造計算書等の資料を提出する必要がありません。

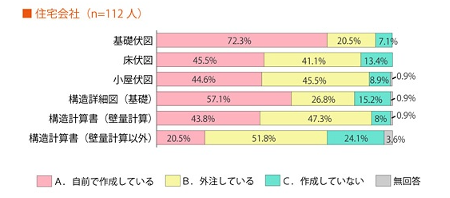

提出が必要ないから計算をしなくても良いという理屈ではありませんが、日経ホームビルダーの調査によると住宅会社の約51%(壁量計算は47%)は外注に頼っているとされています。

外注すれば経費が必要です。

余計な経費は支払いたくない、社内に建築士が在籍しており図面はその社員が作成している(構造計算ができるほどのスキルはないが)、幸いなことに4号特例の範疇に収まる建物である。

このような場合、果たして計算は行われているのでしょうか?

もちろん設計は建築士が行っているのですから、最低限の耐震等級は確保されるよう考えられているのでしょう。

もっとも2025年に予定される省エネ基準の義務化と併せ改正建築士法も施工されますから、この四号特例も縮小される見通しです。

新耐震と旧耐震

耐震性と聞けば、私達、不動産業者が思い浮かべるのが耐震等級です。

日本ではじめて建築法規が制定されたのは1920(大正9年)のことで、当時の名称は「市街地建築物施工法」とされ、これが建築基準法の原型だといわれています。

もっとも建物の構造基準が定められてはいるものの耐震規定は重視されていませんでした。

耐震規定が盛り込まれたのが4年後の1924(大正13)年のことですが、あまり科学的な根拠に基づくとはいえない構造基準であったようで、住宅構造物に対する外力に対し、構造上の各部材が抵抗する力(応力)を導入し、許容応力度設計を義務とした1950(昭和25)年に制定された建築基準法が、耐震性能についての始まりであると言えるでしょう。

耐震基準は地震に耐えうることを目的とする建物の構造基準ですが、大規模地震が発生する度に建物の損傷状況を検証され、建築基準法も改正されてきました。

そのような改正の歴史の中で、理解しておきたいのが1971年、1981年、2000年それぞれの改正です。

中でも1981(昭和56)年6月から適用された「新耐震基準」と、それ以前、つまり同年5月31日までの「旧耐震基準」については正確に理解しておきたいものです。

旧耐震時代の耐震基準は「震度5程度の中規模な地震で倒壊・崩壊をしない」とされてきましたが、新耐震基準では想定される震度が「6~7」にひきあげられ、つまり大規模な地震においても倒壊・崩壊しない基準とされました。

旧耐震基準の目安とされる震度5の地震は、発生頻度がおおむね10年に一度程度とされていますが、そのような地震で倒壊や崩壊はしないけれど、建物が損傷を受ける可能性は大いにあるという考えかたに基づいています。

これにたいし新耐震基準では震度5の地震でほとんど損傷を受けず、震度6~7でも倒壊・崩壊しないという考えかたです。

新耐震基準の住宅であっても、数は少なかったのですが1995年の阪神淡路大震災において倒壊事例が確認されたことから、2000年の改正において基礎形状や建物全体における壁の強度、柱頭・柱脚・筋交いなどの接合方法について新たに明記され、耐震性能が引き上げられました。

2000年以降の改正法による基準を、新耐震と分けるため「新・新耐震基準」や「2000年基準」などと呼ぶのはそのためです。

覚えておきたい耐震改修による優遇

前項で解説したように1981年以降に建築された住宅であれば、耐震等級1は当然に満たしているはずです。

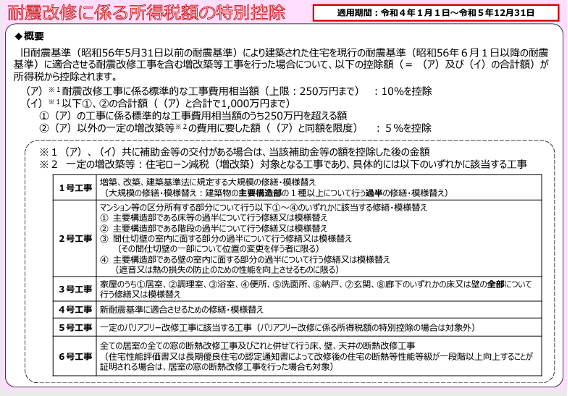

それ以前に建築された住宅については、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の基準)に適合となる耐震改修工事を含む増改築工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額(工事翌年度の固定資産税が2分の1に減額される)を受けることができるようになります。

新耐震基準以前の中古住宅購入を検討している顧客が、耐震性を心配している場合には耐震改修工事を実施することによりある程度、安心できることを説明すると同時に税制面において優遇措置があることを話せば、検討される方も多いのではないでしょうか?

まとめ

今回は耐震等級の基本について解説しました。

不動産業者であれば解説するまでもなく耐震等級の違いについて理解していると思いますが、新耐震と旧耐震の違いや、4号特例については知らなかった方も多いのではないでしょうか?

不動産販売だけに従事している場合、それほど詳細には建築知識も必要とはされませんが、顧客が気になる点について質問された場合、納得のゆく程度の説明をするために基本を覚えておくことが大切でしょう。