少子高齢化が進行する日本において、経済活動と社会保障を支える生産年齢人口(15~64歳)の減少は、様々な産業に深刻な影響を及ぼしています。

ピーク時の1995年には8,726万人を数えた生産年齢人口は、2024年には7,372万人まで減少しました。

労働政策研究・研修機構が報告した2022年における諸外国の数値、例えばカナダ(65.4%)、米国(64.9%)、英国(63.4%)と比較しても、日本の生産年齢人口が主要7カ国(G7)で最低の50%後半でとどまっていることからも、この実態は明らかです。

この構造的な変化は、あらゆる業種において人材確保の困難さを増幅させています。

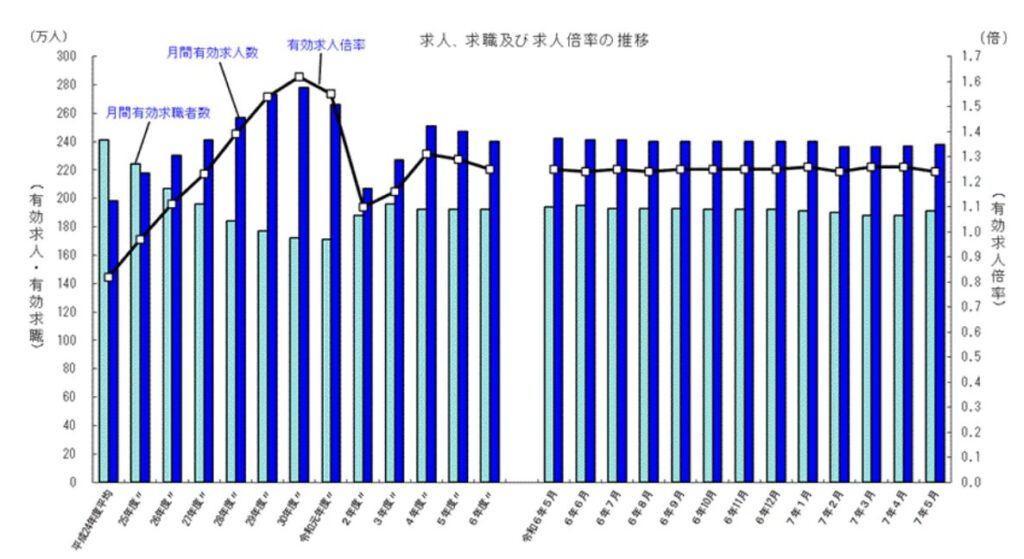

厚生労働省が毎月発表している「一般職業紹介状況」によれば、2025年5月の有効求人倍率は1.24倍、新規求人倍率2.14倍、正規社員有効求人倍率1.04倍(いずれも季節調整値)となっています。

有効求人倍率は求職者1人に対し、どれだけの求人があるかを示す数値ですから、これらの数値は一見すると求職者が就職先を選びやすい「売り手市場」のように映ります。

しかし、産業別に見た場合、状況は一変します。

宿泊・飲食サービス業(前月比19.3%減)、卸売・小売業(同11.1%減)、教育・学習支援業(同8.6%減)といった人手不足が特に顕著な産業において、求人倍率の低迷が見受けられます。

この低迷を、単に必要人材が充足された結果と捉え、短絡的に理解してはなりません。

むしろ、企業が人件費の高騰などにより、採用活動自体を抑制せざるを得ない側面を強く示唆しているのです。

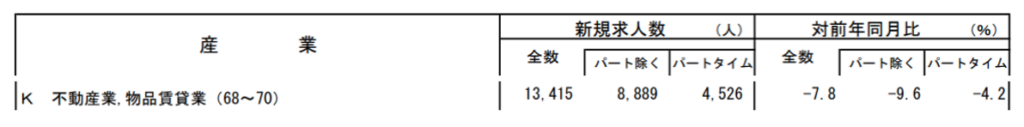

不動産業界の求人倍率も前月比で-7.8%と減少傾向にありますが、これもまた必要人員が充足された結果ではありません。

業界内の集まりにおいても、「募集はしているが応募自体がない」、「誰か良い人がいたら紹介してほしい」といった切実な声を頻繁に耳にします。

そもそも、不動産業務を円滑に遂行するためには、専門知識と実践経験で培われた知見が不可欠です。

近年、ミカタ株式会社が提供する「役所調査のミカタ」や「ミカタラーニング」といった優れたコンテンツやサブスクリプションサービスの普及により、必要な知識の習得期間は大幅に短縮され、基礎的な業務であれば、アプリを活用して効率的に遂行できるようになりました。

しかし、真の「知見」は、一定期間の実務経験を通じてのみ培われるものです。

不動産業者への就職を志す多くの求職者は、「高収入」に魅力を感じています。実際に「高収入」を謳う求人広告は少なくありません。

もちろん、専門スキルの習得や独立開業への道、そして「住まい」の提供を通じた社会貢献という「やりがい」もこの業界の魅力です。

しかし、媒介業者の基本給は一般的に低く、高収入の根拠となる「歩合給」は成約件数や売上額に直結します。成果主義が色濃く、数ヶ月実績が振るわなければ、上席からのプレッシャーに晒されることも少なくありません。

結果として、期待した報酬が得られないまま、自ら業界を去っていくケースが後を絶たないのです。

過去には、成果を上げるまで半強制的に休日返上を強いるような「ブラック企業」も存在していました(現在も一部に見られるものの、その傾向は減少しています)。

高収入を求めて入社しても、実際にそれを実現できるのはごく一部に限られます。その実現には、顧客の信頼を損なう可能性のある営業手法を選択するか、あるいは圧倒的な効率化を追及できるレベルまで自身を成長させるか、いずれかの選択を迫られる面もあるのです。

もちろん、極端なプレッシャーを巧みに回避しつつ、それなりの収入を得る選択肢も存在しますが、これにも相応のスキルが求められます。

本稿では不動産業界が置かれている現在の立場、そして認知されている印象について考察し、優秀な人材を確保するために必要な仕掛けづくりについて考察します。

意識変化に着目する

安定した実績を上げ、自らの成長を実感できるようになるまでには、自己犠牲を厭わず、誰よりも勤勉に長時間働く時期が少なからず必要です。

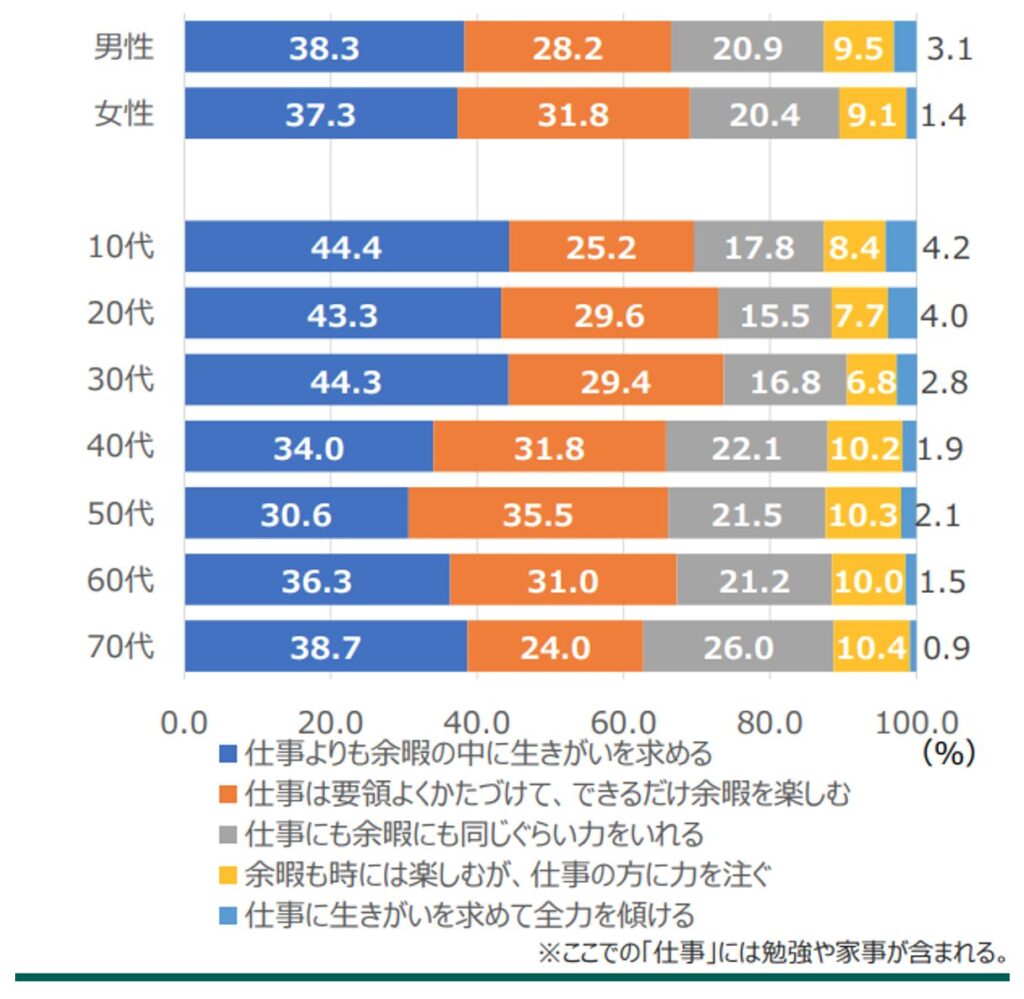

しかし、公益社団法人日本生産本部(東京・千代田区)が公表した「レジャー白書2025」(速報版)によれば、「仕事よりも余暇に生きがいを求める」、「仕事は要領よく片付けて余暇を楽しむ」との回答結果が合計67.8%と、2010年の測定開始以降、過去最高を更新しています。

これは、労働者の意識が変化していることを明確に示しています。

年代別に見ると、10代から30代の約7割は余暇重視派で、40代から60代で65%、70代で62.7%と、年代が高くなるにつれ割合も低下しています。

しかし、生産年齢人口の中核を担い、持続可能な社会の具現化を可能とする10代から40代の意識変化は、様々な業界に大きな影響をもたらすでしょう。

実際、不動産業界が敬遠される理由は主に以下のようなものが挙げられます。

●顧客からのクレームが多く、プライベートな時間まで対応が及ぶ可能性

●厳しいノルマ達成へのプレッシャー

●経営者や上席の古い価値観

これらは概ね現実であり、余暇重視派の若年層には到底受け入れられない内容です。

このような業界の実態はSNSなどで広く共有されており、これが不動産業界を就職先の選択肢から外す若年層の増加に繋がっているのです。

事業の安定と継続的な成長を実現するためには、優秀な人材の確保は不可欠です。

しかし、世間一般で「優秀」と評価される人材の多くは、現状の不動産業界を積極的に希望しない傾向にあります。

また、先述したように若年層ほど仕事よりも余暇を重視する傾向が強く、「高収入」を全面に押し出した募集だけでは限界があります。

したがって、これからは潜在的な素質を持つ人材を採用し、彼らの成長を最大限に支援することに注力すべきです。

具体的には、以下の戦略的アプローチが考えられます。

1. 魅力的なキャリアパスの提示:単に高収入を謳うだけでなく、不動産ビジネスを通じて専門性が養われ、その結果、顧客の問題解決に貢献する「やりがい」が生まれることを、具体的に想起させる必要があります。例えば、実力を身につけることで不動産コンサルタントやファンドの専門家として独立開業できる道が開かれるなど、より高度な専門性を追及できるキャリアパスを示すことが有効です。

2. 教育・件中制度の抜本的強化:筆者が不動産業に始めて従事した時代は、現在よりも昭和色が濃厚で、体系的な教育訓練はほとんど存在していませんでした。「背中を見て学べ」という考えが通用していた時代です。これは極端な例かも知れませんが、知識習得の効率化に加え、実践的な知見を体系的に伝承するプログラムの構築は急務です。メンター制度の導入や、経験豊富な社員によるOJTの質を高める方法を検討するほか、必要に応じて外部講師を招聘するなどの取組が不可欠です。

3. 労働環境の改善と多様な働き方の導入:成果主義偏重による負の側面を緩和し、ワークライフバランスを重視した働き方を推進することで、人材確保や定着率の向上に期待できます。これを実現するためには、チーム制、フレックスタイム制、リモートワークなどの導入を検討すると同時に、公平で明確な評価制度の構築が求められます。

4. 業界イメージの刷新:選挙戦においてSNSの有用性が再認識され、各党がこぞって力を入れているように、不特定多数の「声」を無視することは得策ではありません。イメージ戦略において、SNSは最大限に利用すべきツールです。業界の魅力や働きがい、社員の成長例などを積極的に発信することで、負のイメージを払拭し、若年層が魅力を感じる業態へと変革を促すのです。

不動産業界が持続的に発展するためには、これまでの慣習にとらわれず、新たな価値観と働き方を積極的に取り入れ、人材育成に投資することが不可欠です。

潜在能力を秘めた人材を発掘し、彼らが存分に能力を発揮できる環境を整備することが、今後の業界を左右する鍵となるのです。

企業理念の重要性と事例

根本的な変革には、企業の理念に沿った戦略的な施策と、社員一人ひとりの心に響くアクションが不可欠です。

そこで、まずは企業理念の重要性について考えてみましょう。

不動産業者の9割以上は、社員10名以下の企業です。

そのため、「御社の企業理念を教えて下さい」と質問しても、「大会社でもあるまいし、定めていません」と返されることが少なくありません。

しかし、企業としての考え方やビジョンを共有し、その理念に共感してもらうためには、企業理念の言語化が不可欠です。

企業理念の共有こそが、エンゲージメント構築の第一歩と考えても差し支えないのです。

参考として、上場不動産会社の企業理念を見ていきます。

住友不動産:住友初代政友が残した「信用を重んじ、浮利を追わず」との事業精神を受け継ぎ、「信用と創造」を住友グループ全体の経営理念としています。さらに基本使命として、「より良い社会資産を創造し、それを後世に残していく」との言葉を掲げています。

三井不動産:経営理念として「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」を掲げています。さらに、この経営理念を凝縮したコーポレートメッセージとして「さあ、街から未来を変えよう」との言葉を発信しています。

東急不動産:グループスローガンとして「美しい時代へ」を掲げています。さらに、東急不動産ホールディングスのグループ理念として「我々は、グループを共につくり支える志を持ち、この理念を共有する」との言葉を発信しています。

野村不動産:ブランドスローガンとして「あしたを、つなぐ」を掲げています。これは、事業やサービスを通じて安心・安全で快適な街をつくり、そこに住まい、集う人々のくらしや時を豊かにすることで、よりよい「あした」を創り出していくという、顧客や社会に対する約束を凝縮した言葉です。

東京建物:創業者である安田善治郎氏が残した「お客様第一」の精神を踏襲し、世紀を超えた信頼を誇りとし、企業の発展と豊かな社会づくりに挑戦することを表明する「信頼を未来へ」を企業理念としています。

このように、企業理念は端的な表現で企業の存在意義や価値観を深く掘り下げて表現されています。

そのため、よくスローガンと混同されがちですが、企業理念は揺るがない長期的な指針です。

それに対してスローガンは、企業理念をより簡潔に表現した言葉ではありますが、あくまで社内外に対してアピールするために作られる短いフレーズです。

企業理念は、企業の存在意義や価値観、将来の目標などを簡潔にまとめた形で表現されます。

様々な想いを短い言葉に凝縮するためには、自社の現状や将来の目標、重要な価値観などを明確にし、さらには社会や従業員が共感できる言葉で表現する必要があるのです。

これが企業としての羅針盤になるのですから、思いつきで定めるのではなく、深く掘り下げて作成する必要があるのです。

人材確保のための具体的施策

これまでの考察を踏まえると、不動産業界における優秀な人材確保の鍵は、既存社員のエンゲージメント向上と定着化、そして採用戦略の多様化と新たな人材層へのアプローチにあることが分かります。

しかし、このような人材募集の課題について理解していても、具体的にどのようなアクションを起こせばよいかと考えた場合、途端に思考が硬直化してしまう傾向が見られます。

ここでいうエンゲージメントとは、ビジネス領域においては、企業と従業員の「つながり」を指す概念です。

これは、一方的に求める忠誠心とは異なり、従業員が企業に対して愛着や誇りを持ち、貢献意識を持って積極的に業務に取り組む状態を指します。

企業がこの状態を維持・向上させることで、社員満足度が高まり、結果として離職率の低下が実現できるのです。

つまり、企業と従業員の双方が互いにメリットを享受できる関係を築くことが、エンゲージメント向上の本質と言えます。

しかしながら、エンゲージメントを効果的に構築するためには、まず経営者や人事担当者の経験や勘に頼らず、客観的に自社の現状を診断した上で、必要に応じた様々な対策を講じる必要があります。

もっとも、10人以下の少数精鋭で日々業務に明け暮れる不動産事業者に、自社の状態を棚卸しし、改善策を実行する余裕は限られているのが現実です。

そのため、多くの企業がコンサルタント会社に支援を依頼する傾向にありますが、その多くは期待した効果を実感できず、結果として無駄な費用を支出してしまう状況に陥っています。

この失敗の原因は明らかです。

多くのコンサルティングサービスは、表面的な課題解決に留まりがちであり、真に企業文化や社員の動機付け、そして組織的構造を根本から見直すアプローチが不足しているからです。

実際、提供される解決策が往々にして「一時的な施策」に過ぎず、長期的な成果に繋がらないという課題があります。

そのため、まず企業理念を明確に定め社員と想いを共有し、次いで本質的なアプローチとして現状の課題を明確にし、細かな施策を実施する必要があるのです。

アンケート調査や表面的なインセンティブの変更では、エンゲージメントは向上しません。社員が真に自分の成長を実感できる環境作りが重要です。

例えば、キャリアパスの透明化や、実績に基づく公正な評価制度の見直し、柔軟な働き方の導入など、根本的な制度改革が求められます。

採用戦略に関しても、単に人材の数を増やすのではなく、企業文化にマッチする「質の高い」人材をターゲットにした新しい採用チャネルの開拓が急務です。

また、多様化する労働市場に対応するためには、魅力的な企業ブランディングや、より柔軟で多様な働き方を提供することが不可欠です。

つまり、企業が成長し続けるためには、目先の施策に留まらない長期的な視点で人材戦略全体を再構築し、社員一人ひとりに寄り添ったアプローチが必要となるのです。

具体的には次のような対策が挙げられます。

1. キャリア支援の強化:社員ごとのキャリアプランに合わせた研修プログラムや資格取得支援、社内ジョブローテーション制度の導入。

2. 評価制度の透明化:成果だけでなくプロセスをも評価する多角的な評価制度を導入し、公正な昇給・昇進制度を構築します。

3. 心理的安定性の確保:メンター制度の拡充や、定期的に1on1の面談を実施します。

4. 未経験者・異業種からの採用促進:入社後に実施する育成プログラの構築が不可欠です。

5. 情報発信方法の見直し:SNSを活用した企業文化の発信を強化します。特に、ワークライフバランスを重視した働き方を推奨する内容が効果的です。

6. 女性社員の躍進と多様性の受容:産休・育休制度の充実や、時短勤務制度の導入を図り、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用します。

7. DX指針による業務負荷の軽減:AIを活用した顧客対応や、RPAによる提携業務の自動化、クラウドツールによる情報共有の円滑化により、業務負担を軽減します。また、顧客データ分析や市場トレンド予測ツールなどを採用することで、投資相談などにも対応しやすくなります。

8. 企業文化の醸成:策定した企業理念を、日々従業者の業務へと落とし込み、併せてその体現として地域貢献活動などに参加して、企業イメージの向上を図ります。

例として挙げた対策は、いずれも一朝一夕に企業文化として根付くものではありません。

また、価値観や社会変化に呼応して、定期的に改善を続けなければ古臭い手法となりかねません。

しかし、不変であるのは企業理念です。その羅針盤さえ明確であれば、どのような対策を検討した場合においても、企業理念に即して適切か否かを判断するだけで、価値観は共有されるのです。

まとめ

厚生労働省が公表した令和5年(2023年)における不動産業界の雇用動向によると、入職者130.1千人に対し離職者が140.1千人と、辞める人数が採用者数を上回っている実態が浮き彫りになっています。

これに加え、不動産業の社長は50%以上が60代であり、およそ70%もの会社が後継者不在で悩んでいるというデータもあります。

これは、人材不足にくわえ、経営者の高齢化と後継者不足が業界全体の大きな課題となっていることを明確に示しています。

しかしながら、単に人数を増やしてもこの問題は解決しません。

今求められるのは、企業の成長を牽引し、将来の事業承継を担える「人材」の確保であり、さらに彼らが企業に定着し、成長してくれることです。

一昔ほどではないとはいえ、不動産業界に対する社会の印象は芳しくありません。

依然として「不動産業=激務」との認識は根深く、勤務時間が不規則で休みも不定期、実績で収入が左右されるため経済的にも安定しないといった、未来を担う若年生産年齢人口世代から敬遠される印象に満ち溢れています。

このように、不動産業界全体に根付いた印象を払拭するのは容易ではありません。

ですが、企業単体としてなら、改善できる具体的な手段はあります。

高収入を全面に押し出せば、確かに人数だけは集まるかもしれません。

しかし、求めるべきは単なる頭数ではなく、企業と共に成長できる「人材」であるはずです。

本稿では、求職者から選ばれ、かつ従業者が定着し成長してくれる対策について考察を試みました。

これらの提言をどのように捉え、実行に移すかは、ひとえに経営者の方々の判断に委ねられます。

しかし、貴社が持続的に発展する企業でありたいと願うのであれば、これらの施策を検討される価値は大いにあると言えるでしょう。