建築基準法の『採光規定』が改正されたのは本年(2023)年4月1日のことです。

建築に携わっている方々は詳細について理解していると思いますが、そうではない方、現物取引だけをあつかっている不動産業者にとっては「改正されたことは知っているけれど、だから何が変わるの?」といった程度かも知れません。

不動産業者に必要なスキルには建築知識も含まれますが、たとえば宅地建物取引士の試験の配点傾向を見ても、建築基準法を含む法令上の制限は50問中で8問程度、宅地建物取引業法の20問や権利関係の14問などと比較しても極めて少ない。

しかも重要な項目を繰り返して出題する傾向があるので、過去問を利用して出題傾向とその回答を理解すれば試験対策は終了します。

法令上の制限は多岐に渡るのですが、実務として現物売買がメインとなる宅地建物取引士試験においては、あっさりと得点できる分野になっています。

そのせいもあるのでしょうか、広義に不動産業者といっても建築知識が相応にある方とそうでは無い方に二分化されます。

実務で現物取引だけを扱っているのなら、重要事項説明書の記載事項だけ理解していれば業務に支障はありません。

そのため、「大事なのは理解しているけれど、知らなくても困らないのだからそのうち時間があれば勉強して……」なんて思うのも無理はないのです。

ですが度重なる法改正や顧客が望む物件の多様化、建築資材高騰や土地価格の上昇による新築分譲価格高騰により増加傾向にある既存住宅取引量、そして購入価格を抑えた分だけ増えているリノベーション工事など不動産業者に求められるスキルも変化しているのです。

知らなくても現状維持は可能、でも理解を深めた分だけチャンスが広がるのが建築基準法を初めとした法令上の制限にたいする理解なのです。

今回は建築基準法の改正ポイントに加え、改正により販売物件広告図面の表記が変わるなど、具体的な影響なども含め解説します。

いったい何が変わったのか

冒頭で紹介したように、今回改正されたのは『採光規定』です。

さてこの規定、不動産業者でも知っている人は知っている、知らない人はまったく知らない規定です。

「そもそも採光規定とはなんですか?」という話から初めますが、理解している方はこの項を読み飛ばしていただいても構いません。

まず建築基準法で「居室」とは、居住、執務、作業に娯楽など、およそこれらに類する目的で継続的に使用される「室」とされています。

そのため、居室と認められるためには今回改正された採光規定のほか換気規定が設けられています。

例として一戸建て広告を思い浮かべていただきたいのですが、2階に3部屋ある場合、一番広い部屋を「寝室」、それよりも狭い2部屋を「洋室」などと表記する場合が多いでしょう。

採光もなく換気もされていない狭いスペースの納戸や押し入れは、たとえ実際には書斎や寝室として利用されていたとしても、建築基準法では「居室」と認められないのです。

「利用できるなら別にいいじゃないか!」と思われるでしょうが、生活利便性の観点だけを見ればそのとおりです。

ドラえもんのように押し入れで寝起きをして、「ここは自分の部屋だ!」と周囲の人に宣言しても、実生活としては問題無いわけです。

ですが建築図面はもちろん、私たちが広告のために掲載する図面においても、このような部屋を「居室」と表現することはできません。たとえば3帖以上の床面積があり、書斎や子供部屋として使用されていたとしても、表記としては納戸やウォークインクロゼット、つまりは「S」もしくは「WIC」とするしかなかったのです。

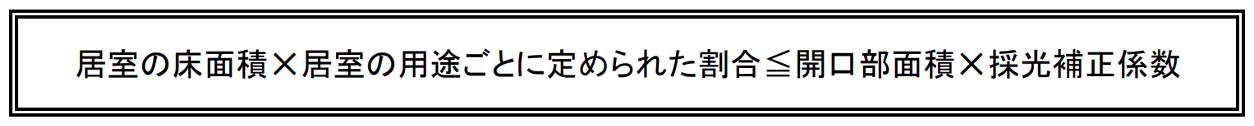

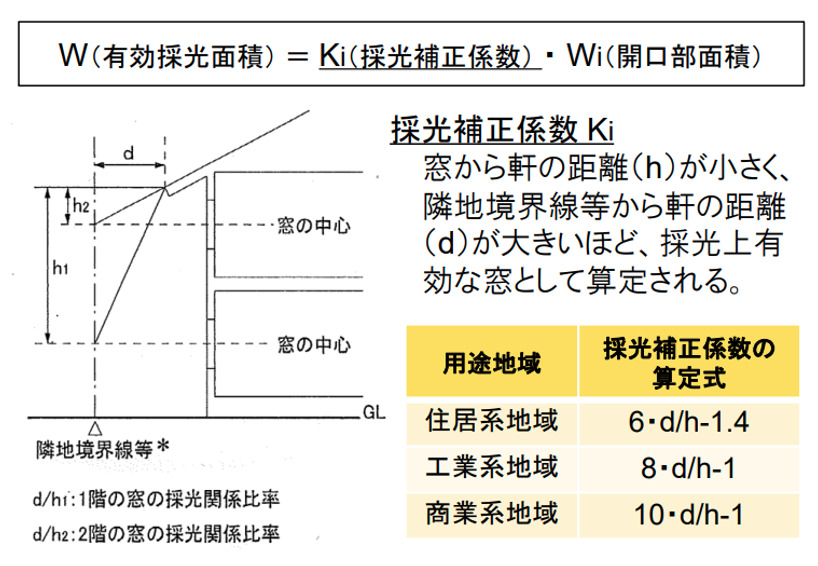

ですが建築基準法における有効採光面積について、居室の有効面積にたいして1/7以上(学校等の建築物については1/5~1/10)とされていたものが、改正後は、原則としての1/7以上を保持しつつ、床面における最低照度50ルクスを確保できる照明器具を設置した場合には、1/10まで緩和が可能になったのです。

これにより、これまでは納戸以外で表記できなかったスペースであっても、一定の要件を満たすことにより「居室」と表現できるようになりました。

具体的な説明は後述しますが、この改正によりこれまで採光規定がクリアできないため断念するしかなかったオフィスやホテルから住居への用途変更について、対象とされる物件も増加することになり、ストック市場の活性化が期待されているのです。

そればかりではありません。

これまでなら3SLDKとしか表現できなかった物件が、所定の要件を満たすことにより4LDKと表記できるようになったのですから、「建築基準法は最低限の基本理解だけで十分」なんて考えでは時代に乗り遅れるのです。

ストック物件の販売促進や有効活用という観点から、確実に理解しておく必要があると言えるでしょう。

採光規定の基本的な考え方

正確に理解するには採光規定の基本を学ばなければなりません。

「1/7や1/10などと分数で説明されても学校の授業じゃあるまいし」なんて毛嫌いしてしまいそうですが、何も難しくはありません。

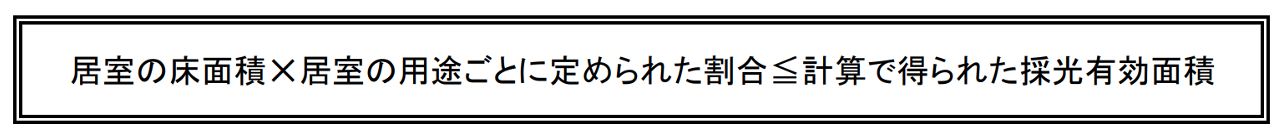

分母は床面積にたいし必要とされる開口部の割合です。

京間(191cm✕95.5cm)や中京間(182cm✕91cm)など、和室の場合は畳の大きさにより同じ6帖でも床面積はことなりますが、一般的にはおよそ10㎡前後が6帖の目安になります。

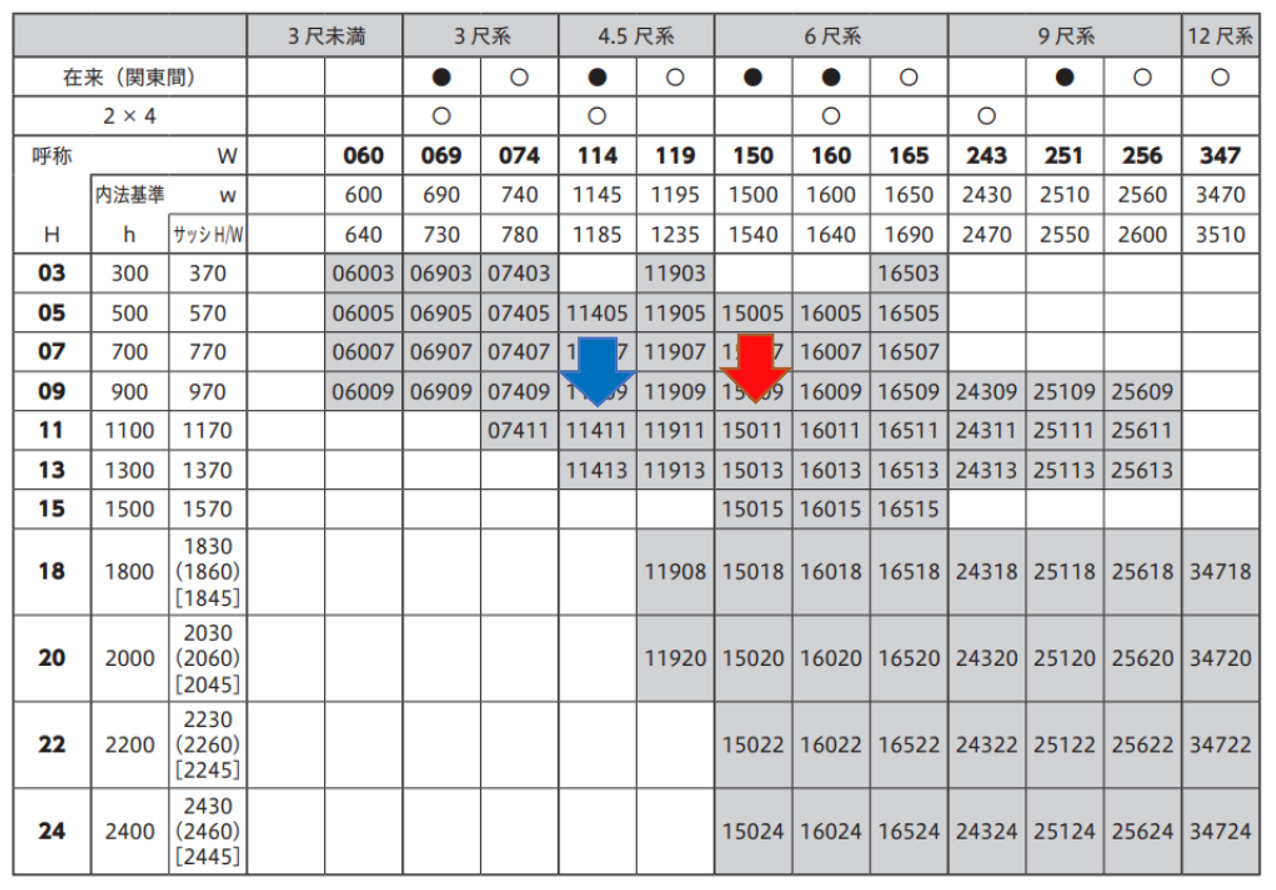

改正前であれば6帖にたいして必要とされる開口面積(サッシの内寸法。厳密にはガラス面積なのでしょうが、建築確認申請上では内寸法で許可されます。ただし、住宅性能評価の製造者認証はガラス面積とされます)は、採光補正係数を考慮しない単純計算で約1.43㎡以上必要でした。

つまり住宅アルミ樹脂複合サッシにおける標準規格寸法において15011(H1170✕W1540)程度は必要だったのです。

ですが改正により、一定の要件を満たせば1㎡程度で採光規定をクリアできるようになりました。

つまり同じ高さの窓(H1100)の場合、11411(H1170✕W1185)、つまりより小さな窓で楽々クリアできるようになったのです。

とはいえ実際には、床面積から単純計算で割り出された以上の窓が設置されているからといって採光規定がクリアできる訳ではありません。

上記のように有効とされる開口面積は、隣地境界線や道路境界線からの水平距離や、開口部の直上にある庇(ひさし)もしくは屋根の軒までの垂直距離などを考慮しなければならないからです。

採光補正係数ってなに?

ここでは『採光補正係数』について解説します。

同じ窓の大きさであっても隣地との距離や居室が道路に面しているかどうか、また建物形状や用途地域などによって得られる採光は変化します。

つまり単純に床面積から割り出した開口部を設けただけでは、必要な採光を得ることはできないのです。

そこで建築基準法では要因の違いにより異なる採光の違いを補正するために係数を算定し、それに基づき必要な開口部の大きさを求めるのです。

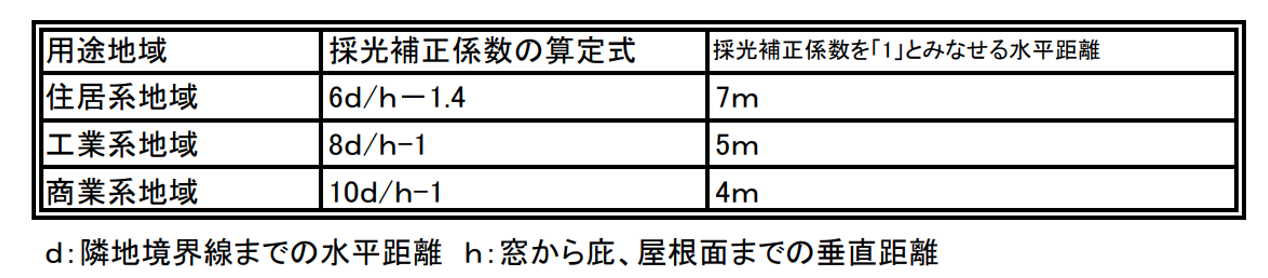

採光補正係数は窓直上の建築物部分から隣地境界線までの水平距離を『d』。窓の中心から庇もしくは屋根軒までの垂直距離を『h』として算定される『採光関係比率(d/h)』に、用途地域ごと定められた係数『a』を乗じ、そこから係数『b』を減じることで算出されます。

算定式として表すと下記のようになります。

『採光補正係数(k)=採光関係比率(d/h)✕係数a-係数b』

もっとも上記の算定式が基本ですが、用途地域の影響や係数「b」が釈然としないこともあり、実際には下記の算定式で計算されます。

全体を視覚的に理解しようとすれば、下記の図を確認すれば良いでしょう。

もっとも採光補正係数は最低値が「0」、最大値は「3」とされていますので留意しておきましょう。

上記の計算で求められた採光補正係数(最低・最大値に注意)に窓面積を掛ければ、建築基準法上で有効とされる開口面積が算定できるのです。

採光上有効とされる開口面積=開口部の実面積(通常はサッシの内寸法で可)✕採光補正係数

たとえば既存住宅に設けられた広めの納戸をリフォームした場合、計算で得られた以上の大きさで「窓」を設ければ、建築基準法上において「居室」に生まれ変わるということです。

もっともこのような計算は通常、不動産業者は行いません。やはり建築士の範疇だとの認識が強いでしょう。だからこそ理解して計算できることは差別化につながるのです。

とはいえ、実際の計算においてはバルコニーやトップライト(天窓)の有無、ひな壇で形成された複雑な屋根形状の場合に関する規定などが存在しています。諸条件によって落とし穴も多く存在するのが採光計算の特徴です。

自ら計算される方はそのような規定も理解しているのでしょうが、不要な計算をするほどミスが多くなります。

例えば道路法上の道路に面している窓の場合、いちいち採光補正係数を計算しなくても「1」はクリアできます。採光補正係数「1」として「既存窓≦床面積✕1/10」の計算が成り立つなら、わざわざ採光補正係数を求める必要はありません。

「道路に面しているから採光補正係数を1で計算し、クリアできているから良し」と単純に考えて問題ないからです。実際に仕事が早い建築士ほど省略できる計算は行わないものです。居室に窓が複数設けられている場合でも、道路に面する窓だけで採光基準がクリアできていれば他の窓について採光計算などしません。

単純に「床面積の1/10以上(最低照度50ルクスを確保できる照明器具設置が前提)」という基本と、「採光上で求められているのは、単純に床面積から割り出した開口部の大きだけではない」とだけ理解して、詳しくは建築士に相談するのが無難かも知れません。

照度についての基本も理解しておくこと

せっかくですから照度についても解説しておきましょう。

『照度』とは光で照らされている面の明かるさの度合いで、国際単位系の単位としてルクス(lx)で示されます。

オフィスや工場などにおいては労働安全衛生規則などで作業面における照度の基準が定められていますが、住宅においては当人が生活するのに困らない照度であれば問題ありません。

ただし生活においては自由であっても、建築基準法において開口部を下限値まで下げるためには、50ルクス以上の照度が求められます。

一般的な事務作業において求められる照度は300ルクス以上、文字を読む必要のない付随的な事務でも150ルクス以上が最低照度として労働安全衛生規則に定められていますが、それと比較すれば50ルクス以上というのはそれほどの明るさを求められている訳ではないと理解できるでしょう。

ちなみに1ルクスとは、光束の単位である1ルーメンで1平方メートルの面が照らされた場合の照度になります。

光を表す単位ではありますが、ルーメンは「光源から放射される光の総量」と理解したようが良いかも知れません。

公式は『ルクス=ルーメン(1m)✕照射面積』になります。

例えば6帖(約10㎡)の部屋で50ルクス以上の照度を得ようと思えば、設置位置や天井高、照明器具によって変化はしますが概ね600ルーメン以上であればクリアできてしまいます。

もっとも、実生活で必要な照度は1帖あたり400ルーメン程度、6帖なら2400ルーメン程度は必要といわれていますから、最低限とはいえ床面で50ルクス、照明器具で600ルーメンは手暗がりです。

市販されている6帖用の照明器具は概ね2430~3329ルーメン程度はありますから、あまり悩まなくても照度に関しての基準は「市販品を適切に選ぶだけでクリアできる」と理解しておけば良いでしょう。

改正が不動産業者に与える影響

さてここまでは採光規定ね変更点と、緩和を適用するのに求められる照明器具について解説してきました。

とくに意識しなければ、「改正されたようだね」で流される問題かも知れませんが、敏い方の問題意識はそれに留まりません。

実際、この記事を書くキッカケになったのは『不動産会社のミカタ』代表である荒川氏の提案があったからです。

具体的には「建築知識に自身が持てない不動産業者に、手掛けている物件の納戸やサービスルームについて、販売や広告図面を居室もしくは書斎などに表記変更するには建築士に相談しなければならないかなどを含めクリアにしたい」との意向です。

親しい建築士が身近にいるのなら相談するのも手ですが、建物形状が複雑である場合などを除けば、採光基準を満たしているかどうかは単純計算で確認できます。

諸条件により判断すれば良いでしょう。

さてここで考えたいのが、これまで「納戸」と表記してきた部分を、計算により採光基準が満たせていると判断された場合に、広告表記などで「居室」、「書斎」などとして表記しても良いのかという疑問です。

不動産の広告表示に関しては「不動産の公正競争規約」で定められており、最近では「表示規約同施行規則」が2022年9月1日に改正されています。

さて気になるのは居室として表現するために必要な帖数ですが、表示規約の要件では「用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもの」とされています。

大きさについては、下限として下記のように定められています。

例えば2DKと表示する場合には6帖以上のDKに加え2部屋、2LDKであれば10帖以上のLDKに加え2部屋必要だということです。

さて、ここで考えたいのが例えば従来であれば3LDK+S(サービスルーム・納戸など)としか表現が認められていなかった物件について、建築基準法の改正による基準で採光基準を満たす(もしくはリフォームなどにより窓を設置して採光基準を満たす)場合、4LDKと表示して問題が生じないかという疑問です。

これについては部屋の形状や大きさなどの諸条件によって判断基準も変わる可能性があるものの、「原則として建築基準法第28条の規定に適合している場合は居室として表示しても差し支えない」というのが不動産公正取引協議会に確認した結果でした。

これを踏まえ、表示する内容を検討する場合には以下の点を考慮する必要があるでしょう。

●建築基準法第28条(居室の採光及び換気)を確実に満たしているか(換気有効面積は床面積の1/20以上とされていますので、採光基準を満たしていれば必然的にクリアできています)

●必要に応じ、開口面積について建築士に相談する。

●広告表記する場合には質疑が生じた場合に備え、採光有効面積の計算根拠を明示できるようにしておく。

もっとも建築基準法が改正されたのは、新築時はもとより、ストック市場を活性化させるために必要な用途変更(オフィスやホテルなどから住宅用途への変更)を容易にすることが目的です。

既存住宅ですでに設けられている納戸などが、改正法で採光基準を満たしていることから居室として広告図面に表記することが可能となり、それにより販売が促進されることを想定してはいません。

いわば副次的に得られた結果でしかありません。

そのあたりを踏まえたうえで理論武装しておきたいものです。

まとめ

筆者は建築士ではありませんが、ハウスメーカーに勤務した経歴もあり、その時代は顧客に提案する図面は自ら作製していました(このようなスタイルは実際に多いものです。もちろん顧客提案前には建築士による図面チェックを受けます)。

図面を作製するには、採光はもとより北斜を含めた諸々の基準については理解している必要があり、必然的に今回解説したような基本は頭に入っています。

現在でも手書きで図面を書き、設置する窓の型番まで指定できますが、それはハウスメーカー時代に訓練を受けたから可能なだけです。売買のみを中心に活動してきた場合、建築基準法の基本については理解していても、採光補正係数の計算なんて面倒なものには「縁」もないでしょう。

そんな計算をしなくても現物を売れば良い。

ですが法改正により、現物売りであっても視点を変えればより有利な表現で顧客にアプローチが可能になったのです。これをどのように考えるかは皆様次第です。

あくまでも筆者の私見ではありますが、理解を深めれば自社において下記のような変化を生じさせることも可能です。

●リフォーム需要のさらなる拡大

学びを深めて視点を変え、一般媒介で他社では「S」表記されている物件表示を変更して広告掲載するなど様々なマーケティングが可能になるでしょう。