重要事項説明時に水害ハザードマップを提示して、おおよその所在地について説明することが義務とされたのは、令和2年(2020年)8月からです。

義務化されてから4年目を目前に、ハザード情報の提示と説明方法について十分に理解が進んでいると思っていたのですが、どうやらそうでもないようです。

先日、知己である不動産会社の代表から、弊社の契約書類に不備がないか奇譚のない意見を頂戴したいと依頼され、ランダムに抽出した過去の契約書類をチェックすると、かなりの件数、ハザード情報として添付されていたのは「洪水ハザードマップのみ」でした。

チェック後の意見交換会でその旨を指摘すると、「これまで、そんな指摘を受けたことはありません。過去の契約でも、添付したのは洪水ハザードマップだけです」と一部の社員から反論されました。

そこで洪水ハザードマップを提示したうえで、説明もしているのか尋ねると、海や河川が近くにない地域の場合、「水害の危険もないですし、安心して暮らせますね」と説明しているとのこと。

どうやら「宅地建物取引業法の解釈・運用」に目を通しておらず、かなり勘違いしているようです。

義務とされているのは、水害ハザードマップを提示して物件の位置を示すだけです。記載内容についての説明まで義務とはされていません。

最寄りの避難場所についても、「位置を示すことが望ましい」とされているだけです。

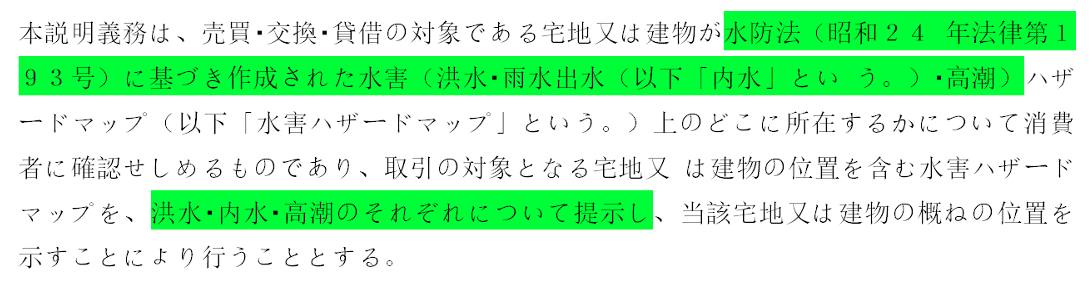

ただし提示が必要な水害情報は、洪水だけではありません。それ以外の内水(いわゆる雨水出水)、高潮、それぞれの地図を提示して、概ねの位置を示す必要があるのです。

さらに地域によっては、内水被害こそが甚大な影響を及ぼすことを理解しておく必要があるのです。

今回は、なぜ「宅地建物取引業法の解釈・運用」を読み込んでおく必要がのか、そして水害ハザードマップの提示についてのおさらい、さらに内水被害の発生要因と影響について解説していきます。

定められている条項

重要事項時の説明範囲については、宅地建物取引業法第35条で「宅地建物取引士をして、少なくても次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」と定められています。

事項は権利関係から始まり、都市契約法や飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況などの事項が具体的に定められています。しかし、水害ハザードマップに関する記載はありません。

水害はハザードマップの提示については、宅地建物取引業法施行規則の「第16条の4の3第3号の2」で定められているからです。

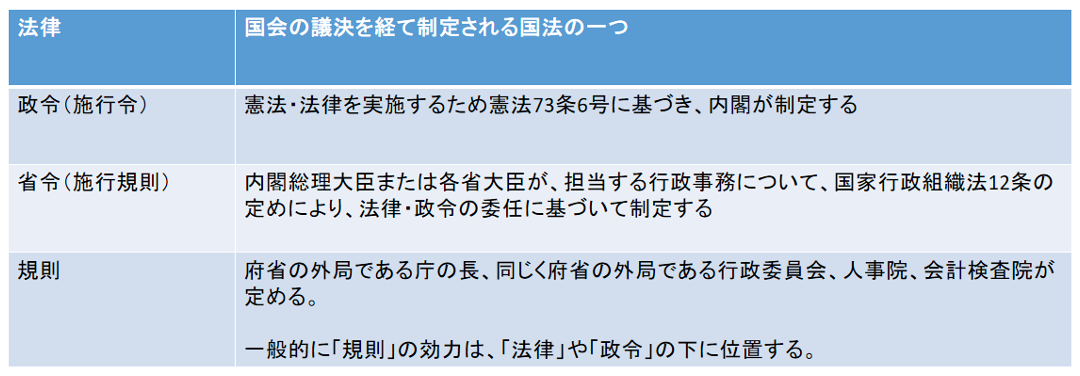

「法」と「施行規則」、遵守が必要なのは同様ですが、その違いについては理解しておきたいものです。

国会で制定される「法」に対し、施行規則は「省令」です。省令は内閣総理大臣または各省大臣が、法律・政令の委任に基づき制定するものです。

法律が基本的なルールや原則を定めているのにたいし、施行規則は法律の具体的な運用(契約書の作成方法など)を定めている点で違いがあります。

法の定めに違反した場合は罰則(自由刑、懲役、罰金)を科せられますが、施行規則に違反した場合に科せられるのは行政罰(戒告、過料、許可の取消)です。

この基本を理解していただいたうえで宅地建物取引業法施行規則の水害に関する規定内容を見てみましょう。

「水防法施行規則第十一条第一号の規定により当該地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該地又は建物の所在地」とされています。

文字通り解釈すると、市町村から提供されている水害ハザードマップ以外は提示できないと曲解されそうです。

水防法は水災による被害の軽減を図ることを目的に制定されていますが、水防法施行規則第十一条第一号は、住民などに周知を促すための措置として、市区町村地域防災計画で定められた事項の記載や配布方法について制定されたものです。

ハザードマップは、紙での配布に留まっている地域もあります。地図の縮尺によっては場所を特定しづらいケースもあるでしょう。

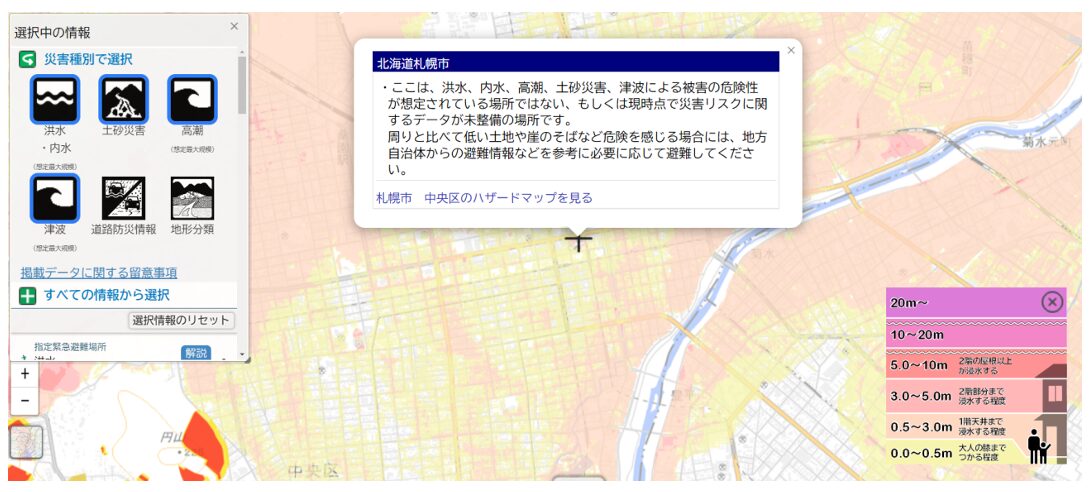

その場合は国土地理院が運営している「重ねるハザードマップ」や、国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」を印刷したもので位置を示しても、宅地建物取引業法の趣旨や運用解釈上、問題とはされません。

重要なのは、水害に関する全ての情報を提示して、おおよその物件所在地を示すことだからです。

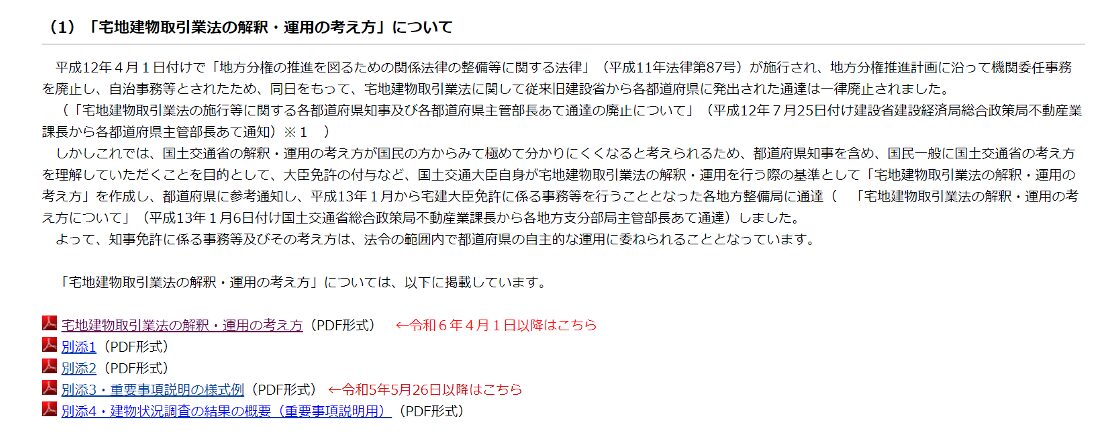

宅地建物取引業法の解釈・運用の熟読が必須な理由

宅地建物取引業法に限らず、法や命令、省令などの条文だけでは、複雑な社会情勢や個々の案件について考慮しきれないため解釈に齟齬が生じ、誤って運用される可能性があります。

それを防止する目的として作成されているのが、管轄省庁が公開している「解釈・運用」です。

運用・解釈は法令の趣旨を踏まえ、具体的な運用方法を例示したり、よくある質問を提示したりすることで、円滑かつ適正な運用を支援することを目的として作成されています。

「宅地建物取引業法の解釈・運用」は令和6年4月1日以降版を最新として、下記URLからPDFで閲覧できます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html

解釈・運用に法令と同等の効力はありませんが、法の趣旨を正しく理解して適正に運用するためには欠かせません。

そもそも法令の条文は抽象的な表現で書かれていることが多いため、それを読むだけでは、どのように解釈すれば良いか迷うことがあります。

それを解消してくれるのが「解釈・運用」の役割ですが、現実としては、「宅地建物取引業法の解釈・運用」を読み込んでいる方は多くありません。

法令以上に分量が多く、内容も専門的で理解しにくいことが理由かも知れません。しかし実務家である私たちには、法令を正しく理解し、運用することが求められます。したがって「解釈・運用」の熟読が欠かせないのです。

中小河川にも注意したい理由

これまで解説したように、水害ハザードマップは、洪水、内水、高潮など、それぞれの地図を提示して、概ねの位置を示すことが必要です。

これは宅地建物取引業法で示されてはいませんが、運用・解釈において具体的に記載されています。

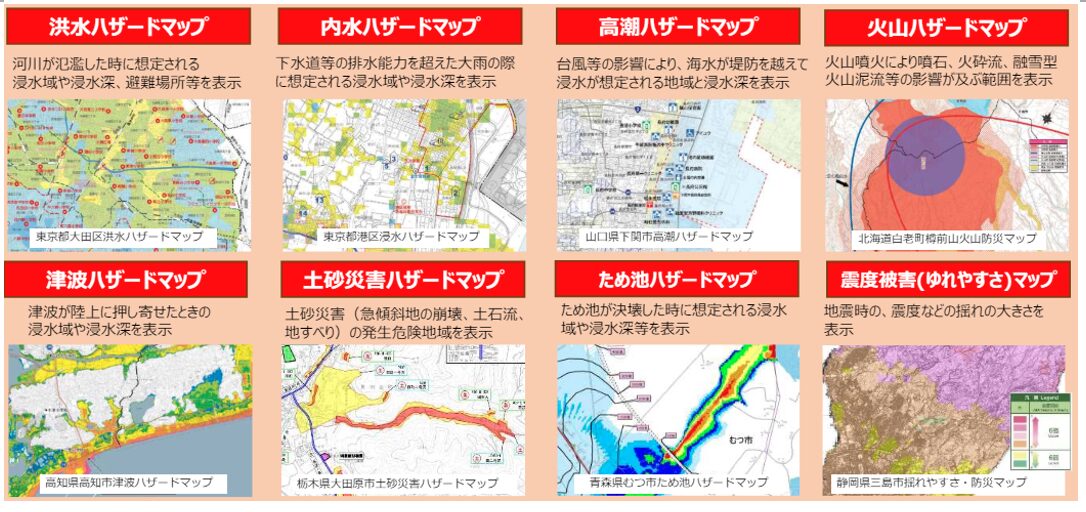

重要事項説明時に提示が義務けられているのは、洪水、内水、高潮などの「水害」だけです。ですが国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトでは、それ以外にも火山、津波、土砂災害、ため池、震度被害(市区町村が公開している場合に限られる)などの情報も公開されています。

必要に応じて洪水・内水・高潮だけではなく、それらについても概ねの位置を示す配慮が必要でしょう。

新人研修などでその旨を解説すると、「提示枚数が増えると説明にも時間がかかる」と意見されます。

そもそも水害については、説明まで義務とされていません。

したがって明確な根拠や裏付けがないのに、「安全な地域ですから大丈夫です」などと主観で意見を述べるほうが問題なのです。誤解を与える説明をすれば、かえって後日紛争の原因になりかねません。

水害ハザードマップは、国土交通大臣または都道府県知事が国土交通省令の定めにより指定・通知された「洪水浸水想定区域(水防法第14条)」情報をもとに、市区町村が作成しています。

指定ありきですから、そこから漏れた中小河川についてはリスク判定されません。

その結果、つい4~5年前まで指定漏れの中小河川数は、全国で約1万9000以上存在していたのです。

中小河川数とは、流域面積が概ね200㎡未満、河川の重要度がC級以下で都道府県、もしくは市町村が管理する小規模なもので、河川延長も短いのが特徴です。

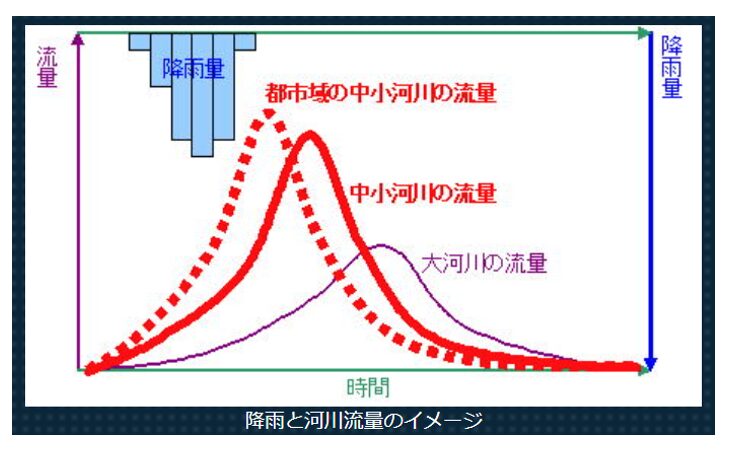

通常時であれば意識することもない河川ですが、都市域を流れている中小河川は地表面がコンクリートなどで覆われている場合が多く、雨が地中に浸透しにくい性質を持ちます。

そのため短時間で激しい雨が降ると、急激に増水する危険性があるのです。

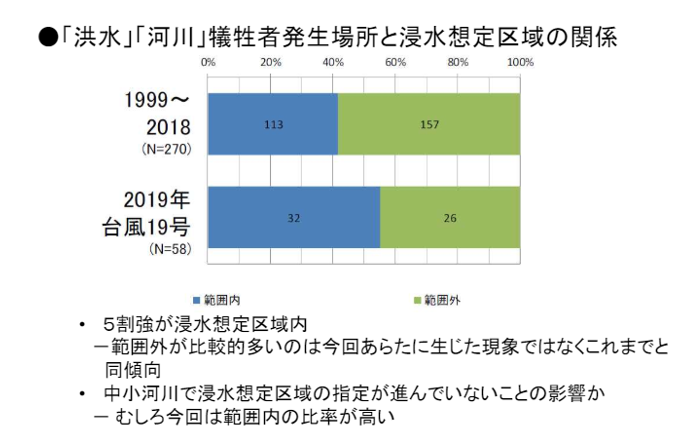

例えば2019年(令和元年)10月に発生した台風第19号は、72地点で48時間降水量が観測史上1位を更新する記録的な大雨となりました。これにより河川の氾濫やがけ崩れが発生、住家の全半壊等4,008棟、住家浸水70,341棟を記録する甚大な被害を引き起こしました。

被害規模が拡大した理由として、指定外であった中小河川による影響が指摘されています。

国土交通省による被害の検証結果レポートでも、浸水想定区域の指定がされていない地域の被害発生率が高かったことについて言及しているからです。

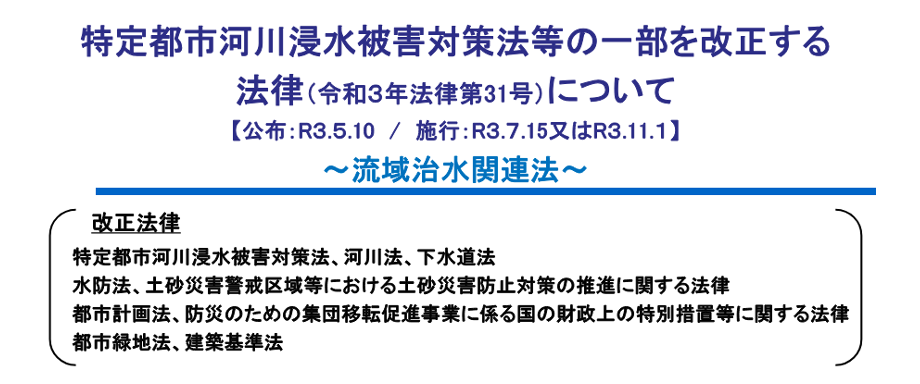

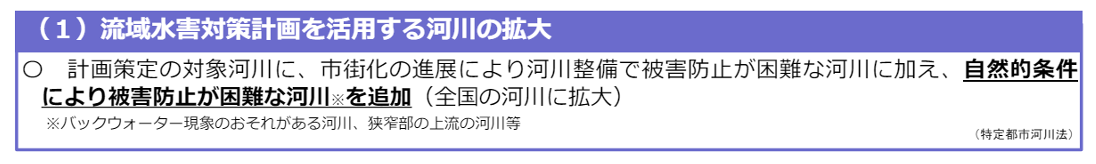

このような被害の発生により、令和3年に流域治水関連法が一気に改正されました。

これにより住宅などの防御対象施設がある一級及び二級水系など全ての河川について、「特定都市河川」に指定できるようになりました。

国は、2025年までに約1.7万河川まで増やすことを目標としていますが、全ての河川に反映されるまでには時間が必要なようです。

日本損害保険協会実施した、全自治体(1,749自治体)のハザードマップ公表状況結果(2024年3月12日公表)を見ると、90.1%(1,576自治体)が自治体ホームページに掲載済であることが分かります。

ですが、およそ10%はハザードマップが作成されていない可能性がありますし、前述した空白地帯の影響で、河川が近くにあるのにハザードマップへ反映されていない場合もあるでしょう。

公表されている最新版のハザードマップを取得するのはもちろんですが、それでも確認できない場合は、当該物件の市区町村に照会することで調査義務を果たしたことになります。

ただし「調査を実施したが、当該地区のハザードマップは確認できなかった」などの説明を行うと同時に、重要事項説明書の特記事項に同様の内容で記載する必要があります。

また避難場所について説明する義務はありませんが、情報提供が水害リスクと水害発生時の避難情報の提供であることを鑑みれば、説明するのが望ましいとされています。

内氾濫の危険性

一般の方は、海や河川が近くにある場合に水害リスクに不安を感じますが、都心部においては内水氾濫にこそ注意が必要です。

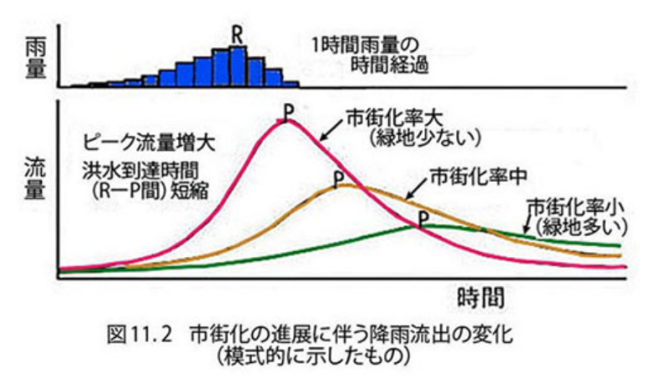

平坦地に強い雨が降ると、雨水がはけきらず地面にたまります。その水は高地から低地に流れ込みますから、結果、排水用水路や小河川が溢れでます。これが内水氾濫と言われる現象です。

内水氾濫は極めて短時間で発生するのが特徴です。地下浸透する場所が少ない、つまり緑地が少ない市街地ほど時間も短くなります。

内水氾濫の防止対策は、「溜める」もしくは「浸透させる」が基本です。緑地やため池を十分に確保できない都心部においては、広場や公園、運動場、駐車場などに駐留する方法が用いられます。

もっともそれだけでは流入量を上回る排出手段を確保できませんから、舗装や側溝、雨水桝や下水管などに浸透性の材料を使用するなどの工夫はされていますが、十分とはいえない地域が大半です。

例えば2018年7月に発生した「西日本豪雨災害検証報告書」によれば、倉敷市真備町の災害関連死を除いた51人の死者のうち、86.3%にあたる44人が自宅で亡くなったと報告されています。

その後の調査で、自宅で亡くなった方の98%(43人)が1階での溺死と推定されたのです。

死亡された方のうち、45人(88.2%)は65歳以上であり、就寝後の未明に洪水が発生したため逃げ遅れたことも要因とされていますが、浸水が軒先までしか到達していない家屋も多く、その場合、2階に上がっていれば助かった可能性はあるのです。

ただし、浸水状況によっては移動できないケースもあるでしょう。東京理科大学理工学部土木工学科の二瓶教授が、学生らと行った屋内浸水実験に関する様子が『朝日デジタル』で公開されています。

https://www.asahi.com/articles/ASP6C61RMP64ULZU00K.html

これを見ると実験開始からわずか20分ほどでタンスなどが転倒し、避難が困難となっている様子を確認できます。

運良く屋外へ脱出できたとしても、安心はできません。

市街地が浸水した場合の死者発生原因は、冠水した道路を歩行して深みにはまったり、側溝や排水路、マンホールなどに転落して溺れたケース大半とされているからです。

水害に関しては外水氾濫にばかり目も行きがちですが、防止策の程度によっては、都心部の内水氾濫こそが危険であると、私たち不動産のプロは理解しておく必要があるのです。

まとめ

水害ハザードマップの提示を義務とした理由について、国土交通省は「水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で、重要な要素であるから」だとしています。

筆者の穿った見解かも知れませんが、そこには「居住者の安全を図るため」の視点が欠けている気がしてなりません。

天災に備えることはできても、それ自体をコントロールすることはできないのですから仕方がないのでしょう。

これは防災にたいする個人的な備えは自己責任であるとの考えが前提にあるからで、水害リスクの説明に関しても、ハザードマップを提示しておおよその物件位置を示す以上のことが義務ではない理由です。

実務上、防災に関する正しい知識を有していない場合、思い込みで不適切な説明をしないよう注意が必要です。

また詳しい説明を求められた場合には、ハザードマップを作成した自治体への問い合わせを促したほうが良いでしょう。

ですが顧客と対峙して説明する私たちは、可能であれば各種災害が及ぼす影響について相応に理解を深め、状況によって適切なアドバイスができるよう備えておきたいものです。

重要事項説明時に水害ハザードマップを提示して、おおよその所在地について説明することが義務とされたのは、令和2年(2020年)8月からです。

義務化されてから4年目を目前に、ハザード情報の提示と説明方法について十分に理解が進んでいると思っていたのですが、どうやらそうでもないようです。

先日、知己である不動産会社の代表から、弊社の契約書類に不備がないか奇譚のない意見を頂戴したいと依頼され、ランダムに抽出した過去の契約書類をチェックすると、かなりの件数、ハザード情報として添付されていたのは「洪水ハザードマップのみ」でした。

チェック後の意見交換会でその旨を指摘すると、「これまで、そんな指摘を受けたことはありません。過去の契約でも、添付したのは洪水ハザードマップだけです」と一部の社員から反論されました。

そこで洪水ハザードマップを提示したうえで、説明もしているのか尋ねると、海や河川が近くにない地域の場合、「水害の危険もないですし、安心して暮らせますね」と説明しているとのこと。

どうやら「宅地建物取引業法の解釈・運用」に目を通しておらず、かなり勘違いしているようです。

義務とされているのは、水害ハザードマップを提示して物件の位置を示すだけです。記載内容についての説明まで義務とはされていません。

最寄りの避難場所についても、「位置を示すことが望ましい」とされているだけです。

ただし提示が必要な水害情報は、洪水だけではありません。それ以外の内水(いわゆる雨水出水)、高潮、それぞれの地図を提示して、概ねの位置を示す必要があるのです。

さらに地域によっては、内水被害こそが甚大な影響を及ぼすことを理解しておく必要があるのです。

今回は、なぜ「宅地建物取引業法の解釈・運用」を読み込んでおく必要がのか、そして水害ハザードマップの提示についてのおさらい、さらに内水被害の発生要因と影響について解説していきます。

定められている条項

重要事項時の説明範囲については、宅地建物取引業法第35条で「宅地建物取引士をして、少なくても次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」と定められています。

事項は権利関係から始まり、都市契約法や飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況などの事項が具体的に定められています。しかし、水害ハザードマップに関する記載はありません。

水害はハザードマップの提示については、宅地建物取引業法施行規則の「第16条の4の3第3号の2」で定められているからです。

「法」と「施行規則」、遵守が必要なのは同様ですが、その違いについては理解しておきたいものです。

国会で制定される「法」に対し、施行規則は「省令」です。省令は内閣総理大臣または各省大臣が、法律・政令の委任に基づき制定するものです。

法律が基本的なルールや原則を定めているのにたいし、施行規則は法律の具体的な運用(契約書の作成方法など)を定めている点で違いがあります。

法の定めに違反した場合は罰則(自由刑、懲役、罰金)を科せられますが、施行規則に違反した場合に科せられるのは行政罰(戒告、過料、許可の取消)です。

この基本を理解していただいたうえで宅地建物取引業法施行規則の水害に関する規定内容を見てみましょう。

「水防法施行規則第十一条第一号の規定により当該地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該地又は建物の所在地」とされています。

文字通り解釈すると、市町村から提供されている水害ハザードマップ以外は提示できないと曲解されそうです。

水防法は水災による被害の軽減を図ることを目的に制定されていますが、水防法施行規則第十一条第一号は、住民などに周知を促すための措置として、市区町村地域防災計画で定められた事項の記載や配布方法について制定されたものです。

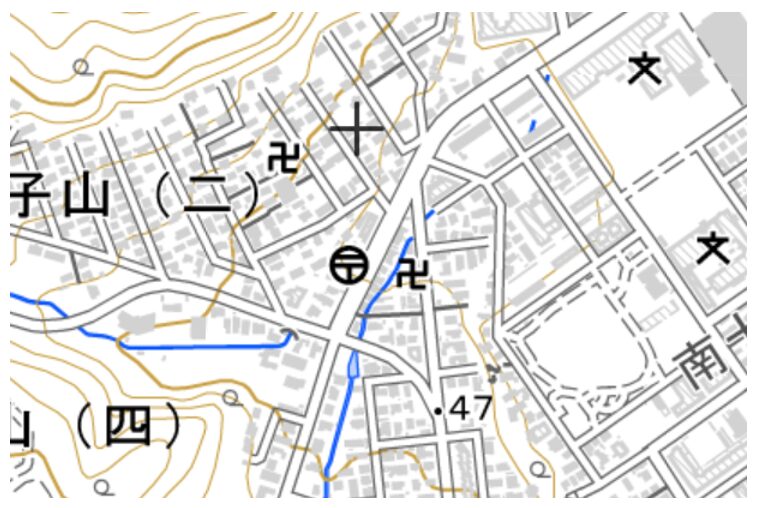

ハザードマップは、紙での配布に留まっている地域もあります。地図の縮尺によっては場所を特定しづらいケースもあるでしょう。

その場合は国土地理院が運営している「重ねるハザードマップ」や、国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」を印刷したもので位置を示しても、宅地建物取引業法の趣旨や運用解釈上、問題とはされません。

重要なのは、水害に関する全ての情報を提示して、おおよその物件所在地を示すことだからです。

宅地建物取引業法の解釈・運用の熟読が必須な理由

宅地建物取引業法に限らず、法や命令、省令などの条文だけでは、複雑な社会情勢や個々の案件について考慮しきれないため解釈に齟齬が生じ、誤って運用される可能性があります。

それを防止する目的として作成されているのが、管轄省庁が公開している「解釈・運用」です。

運用・解釈は法令の趣旨を踏まえ、具体的な運用方法を例示したり、よくある質問を提示したりすることで、円滑かつ適正な運用を支援することを目的として作成されています。

「宅地建物取引業法の解釈・運用」は令和6年4月1日以降版を最新として、下記URLからPDFで閲覧できます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html

解釈・運用に法令と同等の効力はありませんが、法の趣旨を正しく理解して適正に運用するためには欠かせません。

そもそも法令の条文は抽象的な表現で書かれていることが多いため、それを読むだけでは、どのように解釈すれば良いか迷うことがあります。

それを解消してくれるのが「解釈・運用」の役割ですが、現実としては、「宅地建物取引業法の解釈・運用」を読み込んでいる方は多くありません。

法令以上に分量が多く、内容も専門的で理解しにくいことが理由かも知れません。しかし実務家である私たちには、法令を正しく理解し、運用することが求められます。したがって「解釈・運用」の熟読が欠かせないのです。

中小河川にも注意したい理由

これまで解説したように、水害ハザードマップは、洪水、内水、高潮など、それぞれの地図を提示して、概ねの位置を示すことが必要です。

これは宅地建物取引業法で示されてはいませんが、運用・解釈において具体的に記載されています。

重要事項説明時に提示が義務けられているのは、洪水、内水、高潮などの「水害」だけです。ですが国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトでは、それ以外にも火山、津波、土砂災害、ため池、震度被害(市区町村が公開している場合に限られる)などの情報も公開されています。

必要に応じて洪水・内水・高潮だけではなく、それらについても概ねの位置を示す配慮が必要でしょう。

新人研修などでその旨を解説すると、「提示枚数が増えると説明にも時間がかかる」と意見されます。

そもそも水害については、説明まで義務とされていません。

したがって明確な根拠や裏付けがないのに、「安全な地域ですから大丈夫です」などと主観で意見を述べるほうが問題なのです。誤解を与える説明をすれば、かえって後日紛争の原因になりかねません。

水害ハザードマップは、国土交通大臣または都道府県知事が国土交通省令の定めにより指定・通知された「洪水浸水想定区域(水防法第14条)」情報をもとに、市区町村が作成しています。

指定ありきですから、そこから漏れた中小河川についてはリスク判定されません。

その結果、つい4~5年前まで指定漏れの中小河川数は、全国で約1万9000以上存在していたのです。

中小河川数とは、流域面積が概ね200㎡未満、河川の重要度がC級以下で都道府県、もしくは市町村が管理する小規模なもので、河川延長も短いのが特徴です。

通常時であれば意識することもない河川ですが、都市域を流れている中小河川は地表面がコンクリートなどで覆われている場合が多く、雨が地中に浸透しにくい性質を持ちます。

そのため短時間で激しい雨が降ると、急激に増水する危険性があるのです。

例えば2019年(令和元年)10月に発生した台風第19号は、72地点で48時間降水量が観測史上1位を更新する記録的な大雨となりました。これにより河川の氾濫やがけ崩れが発生、住家の全半壊等4,008棟、住家浸水70,341棟を記録する甚大な被害を引き起こしました。

被害規模が拡大した理由として、指定外であった中小河川による影響が指摘されています。

国土交通省による被害の検証結果レポートでも、浸水想定区域の指定がされていない地域の被害発生率が高かったことについて言及しているからです。

このような被害の発生により、令和3年に流域治水関連法が一気に改正されました。

これにより住宅などの防御対象施設がある一級及び二級水系など全ての河川について、「特定都市河川」に指定できるようになりました。

国は、2025年までに約1.7万河川まで増やすことを目標としていますが、全ての河川に反映されるまでには時間が必要なようです。

日本損害保険協会実施した、全自治体(1,749自治体)のハザードマップ公表状況結果(2024年3月12日公表)を見ると、90.1%(1,576自治体)が自治体ホームページに掲載済であることが分かります。

ですが、およそ10%はハザードマップが作成されていない可能性がありますし、前述した空白地帯の影響で、河川が近くにあるのにハザードマップへ反映されていない場合もあるでしょう。

公表されている最新版のハザードマップを取得するのはもちろんですが、それでも確認できない場合は、当該物件の市区町村に照会することで調査義務を果たしたことになります。

ただし「調査を実施したが、当該地区のハザードマップは確認できなかった」などの説明を行うと同時に、重要事項説明書の特記事項に同様の内容で記載する必要があります。

また避難場所について説明する義務はありませんが、情報提供が水害リスクと水害発生時の避難情報の提供であることを鑑みれば、説明するのが望ましいとされています。

内氾濫の危険性

一般の方は、海や河川が近くにある場合に水害リスクに不安を感じますが、都心部においては内水氾濫にこそ注意が必要です。

平坦地に強い雨が降ると、雨水がはけきらず地面にたまります。その水は高地から低地に流れ込みますから、結果、排水用水路や小河川が溢れでます。これが内水氾濫と言われる現象です。

内水氾濫は極めて短時間で発生するのが特徴です。地下浸透する場所が少ない、つまり緑地が少ない市街地ほど時間も短くなります。

内水氾濫の防止対策は、「溜める」もしくは「浸透させる」が基本です。緑地やため池を十分に確保できない都心部においては、広場や公園、運動場、駐車場などに駐留する方法が用いられます。

もっともそれだけでは流入量を上回る排出手段を確保できませんから、舗装や側溝、雨水桝や下水管などに浸透性の材料を使用するなどの工夫はされていますが、十分とはいえない地域が大半です。

例えば2018年7月に発生した「西日本豪雨災害検証報告書」によれば、倉敷市真備町の災害関連死を除いた51人の死者のうち、86.3%にあたる44人が自宅で亡くなったと報告されています。

その後の調査で、自宅で亡くなった方の98%(43人)が1階での溺死と推定されたのです。

死亡された方のうち、45人(88.2%)は65歳以上であり、就寝後の未明に洪水が発生したため逃げ遅れたことも要因とされていますが、浸水が軒先までしか到達していない家屋も多く、その場合、2階に上がっていれば助かった可能性はあるのです。

ただし、浸水状況によっては移動できないケースもあるでしょう。東京理科大学理工学部土木工学科の二瓶教授が、学生らと行った屋内浸水実験に関する様子が『朝日デジタル』で公開されています。

https://www.asahi.com/articles/ASP6C61RMP64ULZU00K.html

これを見ると実験開始からわずか20分ほどでタンスなどが転倒し、避難が困難となっている様子を確認できます。

運良く屋外へ脱出できたとしても、安心はできません。

市街地が浸水した場合の死者発生原因は、冠水した道路を歩行して深みにはまったり、側溝や排水路、マンホールなどに転落して溺れたケース大半とされているからです。

水害に関しては外水氾濫にばかり目も行きがちですが、防止策の程度によっては、都心部の内水氾濫こそが危険であると、私たち不動産のプロは理解しておく必要があるのです。

まとめ

水害ハザードマップの提示を義務とした理由について、国土交通省は「水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で、重要な要素であるから」だとしています。

筆者の穿った見解かも知れませんが、そこには「居住者の安全を図るため」の視点が欠けている気がしてなりません。

天災に備えることはできても、それ自体をコントロールすることはできないのですから仕方がないのでしょう。

これは防災にたいする個人的な備えは自己責任であるとの考えが前提にあるからで、水害リスクの説明に関しても、ハザードマップを提示しておおよその物件位置を示す以上のことが義務ではない理由です。

実務上、防災に関する正しい知識を有していない場合、思い込みで不適切な説明をしないよう注意が必要です。

また詳しい説明を求められた場合には、ハザードマップを作成した自治体への問い合わせを促したほうが良いでしょう。

ですが顧客と対峙して説明する私たちは、可能であれば各種災害が及ぼす影響について相応に理解を深め、状況によって適切なアドバイスができるよう備えておきたいものです。