私たち不動産業者の間には、「少子高齢化が進むと、取引量が減少し、多くの不動産業者が淘汰されるのではないか」という不安が広がっています。

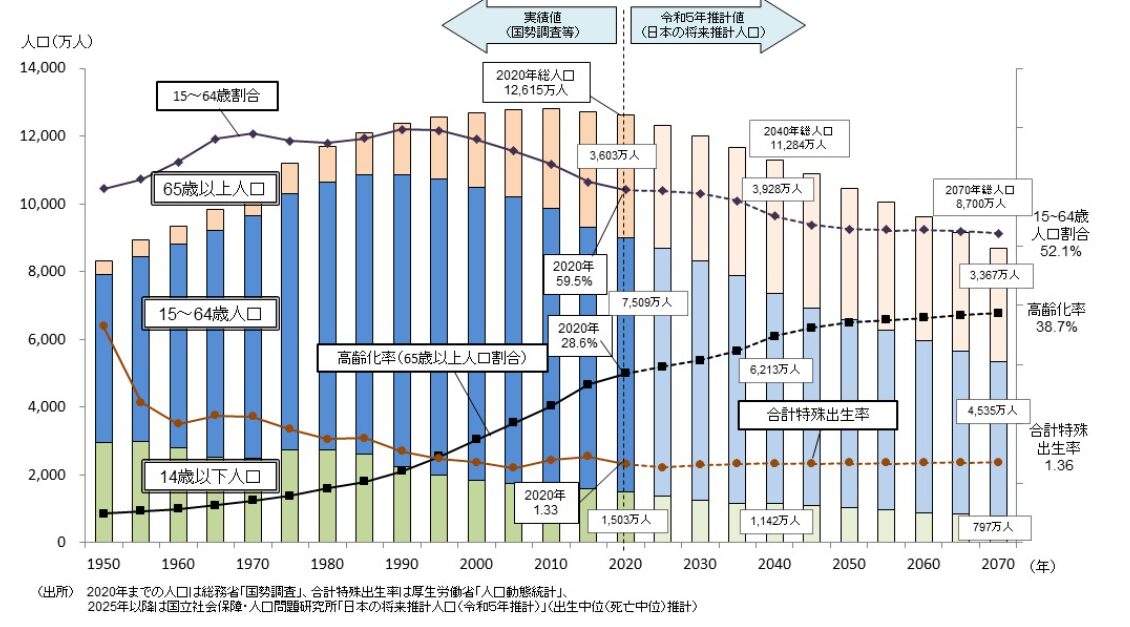

厚生労働省の人口推移によると、2070年には総人口が9,000万人を下回り、そのうち65歳以上の人口割合、いわゆる高齢化率は39%に達すると予測されています。

これは、2.6人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上となる状況を意味し、社会保障の観点からは現役世代1.3人で65歳以上の高齢者1人を支える構図になります。

この状況に対応するため、政府は2021年(令和3年)4月1日に高年齢者雇用安定法を改正し、定年年齢を65歳から70歳に引き上げる方針を打ち出しました。その背景には、多様な労働者のニーズに応じた雇用制度の整備という表向きの理由だけではなく、財政的に悪化を続ける年金、医療、介護などの社会保障負担を減少させる目的があります。

一方で、少子化対策も様々に講じられていますが、その効果は限定的で、出生率は依然として減少を続けています。これにより、住宅購入適齢期である30~40代の人口は今後も減少していきますから、不動産取引量の減少は避けられないとの見方が優勢なのです。

こうした背景により、不動産業者にとっての未来が不安視されるのは自然な反応です。しかし、少子高齢化が進行する中でも私たちが生き残るための対策は存在します。

今回は、現状を理解するための情報を提供しつつ、不動産業者が取り得る対策について解説します。

消滅可能性自治体の判定方法

将来を予測するには、具体的なデータが必要です。そこで今回は、有識者グループ「人口戦略会議」が、国立社会保障・人口問題研究所の推計をもとに分析した「消滅可能性自治体」を活用したいと思います。

まず、消滅可能性自治体がどのように決定されているかを説明します。基本的には「日本の地域別将来推計人口」に基づく「20~39歳の女性人口(若年女性人口)」を基準にしています。若年女性人口が減少を続ければ出生率も低下し、それにより総人口が減少するという観点です。

前回の調査結果が公開されたのは2014年には、この判定が自治体に大きな影響を与えました。消滅可能性が指摘された自治体は、人口流出の是正に力を入れます。特に、「社会減対策」に重点を置いた対策を講じました。つまり、若年女性を流出させないための工夫がなされたのです。

しかし、その結果、顕在化したのは近隣地自体同士による「若年女性の奪い合い」です。当然、出生率向上には結びつきませんでした。このようなゼロサム・ゲームで問題は解決しないのです。

封鎖人口において若年女性人口が急激に減少した地域で有効なのは、出生率向上による「自然減対策」です。また、封鎖人口において減少が緩やでも移動により人口が急減する地域では、人口流出の是正、つまり「社会減対策」が有効です。

このように、地域傾向に応じた対策を講じることが重要なのです。

そこで2024年調査においては、自治体が地域傾向を把握するために必要なデータとして、「封鎖人口」による推計データ(人口が移動しないと仮定し、出生と死亡だけによる人口変動推計)を別途検証しました。

封鎖人口と移動傾向、これらが一定以上続くと仮定した場合の推計を比較することで、若年女性の人口動向が与える構造的要因が明らかになると仮定したからです。

このデータ分析から、2020年~2050年の間に若年女性人口が50%以上減少する自治体が「消滅可能性自治体」であると定義したのです。

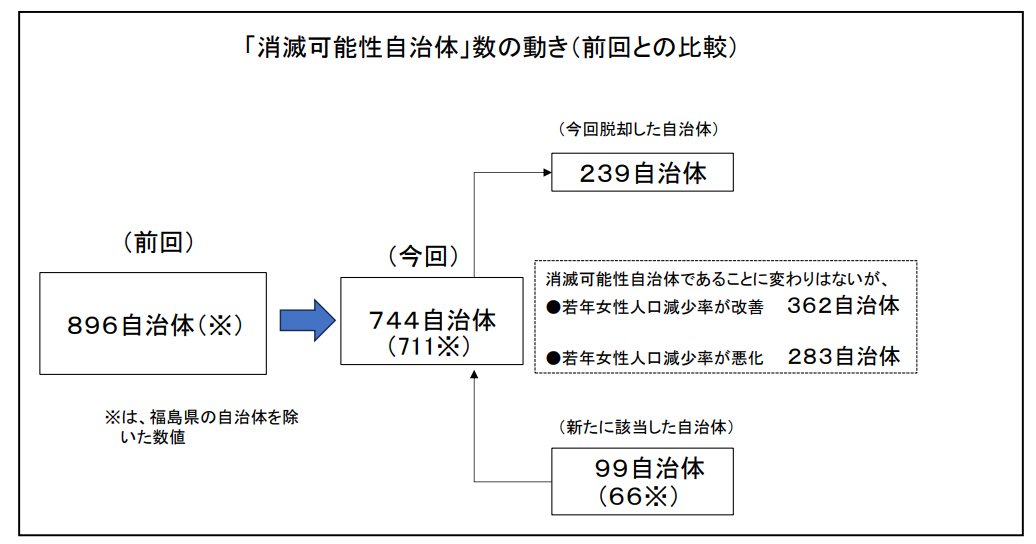

2024年4月24日に公開された分析レポートでは、消滅可能性が指摘された自治体数は744自治体でした(2014年には896自治体)。

現状と課題の確認

総務省によると、2024年現在の自治体数は1,718自治体(北方領土を含むと1,724)です。そのうち約43%(744自治体)に消滅の危機があるとされています。これは非常に深刻な状況であるといえるでしょう。

しかし、2014年の結果と比較すると、消滅可能性自治体から脱却した自治体は239にも上ります。

ただし、2024年の分析結果は、2023年に公表された「日本の地域別将来推計人口」を反映しており、外国人の入国超過が影響している点に留意する必要があります。少子化基調は変化しておらず、持続的な課題は解消されていません。

それでも、消滅可能性自治体からの脱却が増加したのは朗報です。

では、脱却した自治体はどのような対策を講じたのでしょうか?

239もの自治体すべてを調査するのは困難なため、総括的な視点で、対策を調査しました。

回復のキーワード

人口問題を克服するためには、国、自治体、そして私たち市民それぞれに異なる役割が求められます。

本年(2024年)8月27日、政府は地方創生の一環として、東京23区から「移住婚」する女性に最大60万円の支援金を支給するとの政策を発表しました。しかし、この政策は性差別が根源にあり、SNS上でも「女性をモノ扱いしている」などの批判を受け、発表からわずか3日後に撤回されました。地方への移住を促進したいとの意図は理解できますが、アプローチは誤っていたのでしょう。

こうした短期間での政策変更は除き、現在も継続して実施されている取組を以下に挙げます。

◯子供・子育て支援:認定こども園や幼稚園等への支援

◯次世代育成支援:次世代育成支援対策法の施行・改正による自治体及び事業者への次世代育成支援に必要な行動計画策定の義務化。

◯地域少子化対策強化交付金の支給

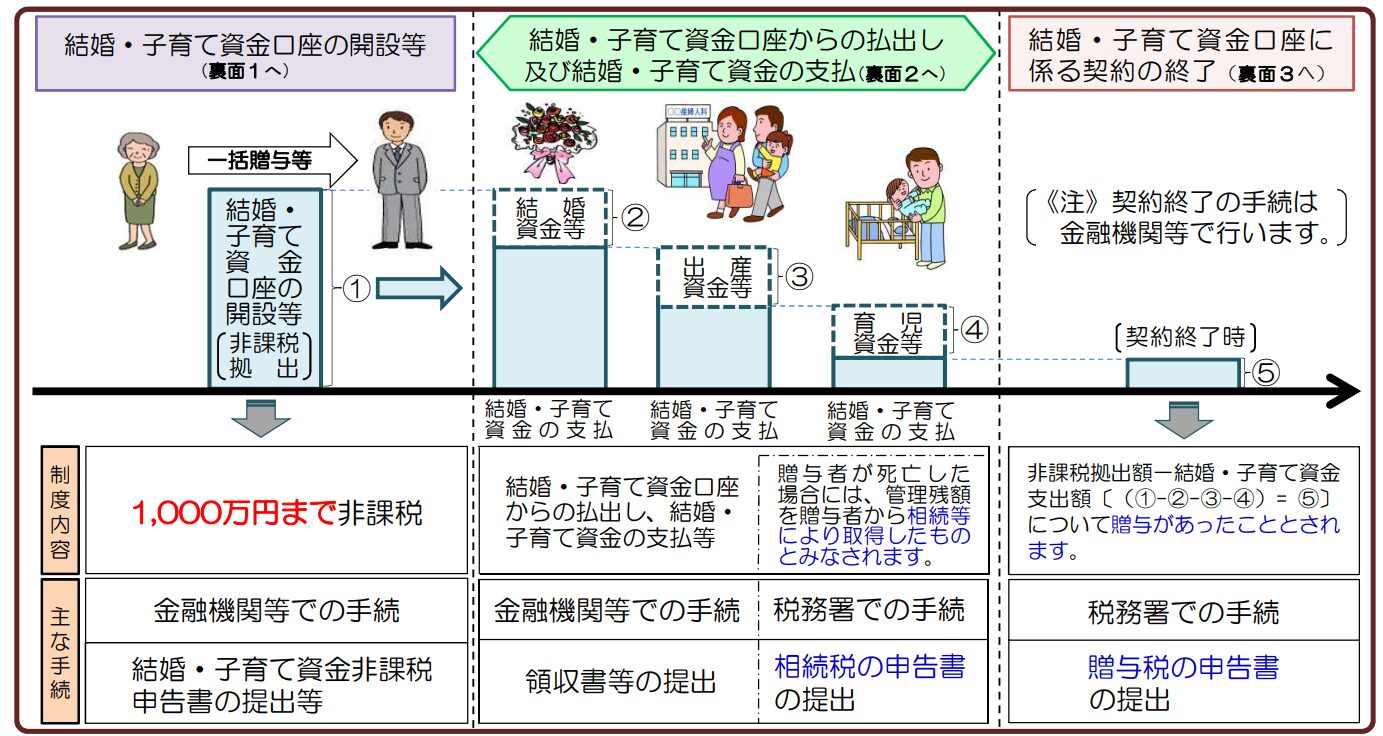

◯結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(1000万円まで)

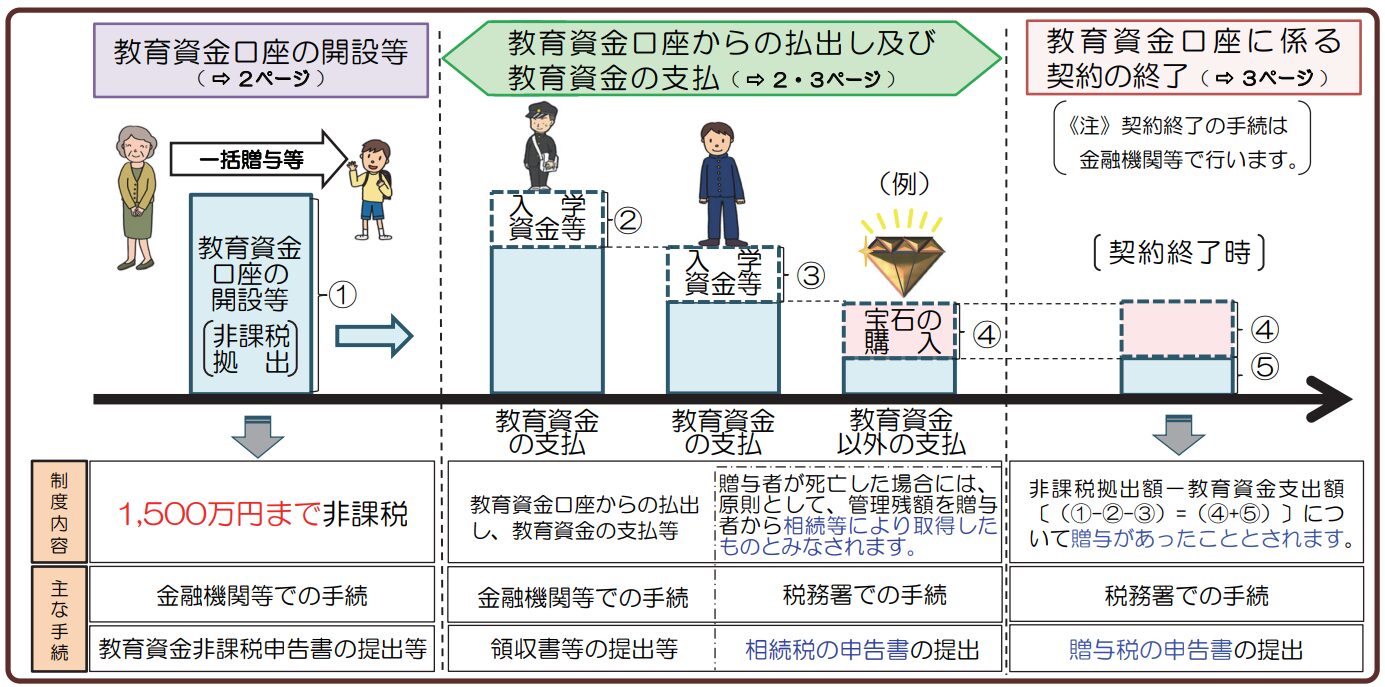

◯教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(1500万円まで)

次に、消滅可能性自治体から脱却した自治体の取組を見ていきましょう。先述の通り、近隣地自体間で若年女性を奪い合っているだけでは、根本的な解決にはなりません。重要なのは、結婚・妊娠・出産・子育てに関する地域ごとの課題を明確にし、必要な分野で横断的な対策を展開することです。

自治体の取組事例

◯待機児童の解消:認定こども園、幼稚園、保育所等への施設型給付金拡充

◯出会いの機会提供や相談・支援体制の整備

◯子育て支援メニューの拡充

◯高齢者支援の充実

内閣官房のデジタル田園都市国家構想実現会議事務局は、地方創生推進交付金を活用した少子化対策の取組事例集を令和4年に公表しています。この事例集と見ると、次世代教育や女性・子育て世代への支援、世代Uターンの促進、職場環境の改善に取り組む自治体の多いことが確認できます。

しかし、掲載されている自治体の大半は人口減少の改善に成功していません。共同通信が実施した最新のアンケート調査によると、全国の都道府県知事や市区町村長の68%が「過去10年間の取組成果が不十分」と回答しているのです。また、「自治体単独での対策には限界がある」とのコメントも多く、政府が実施している異次元の少子化対策に懐疑的な意見も目立ちました。

多くの自治体が様々な対策を講じたものの、結果的に近隣自治体と住人を奪い合いあっていると報告しています。この状況を打破するためには、子育て支援だけではなく、「雇用の男女格差」を改善しなければ、若年女性の人口増加は期待できないかも知れません。

他国の成功事例

スウェーデンやフランスなど、政策対応によって少子化を克服し、人口置換水準(人口が増加も減少もしない均衡した状態)近くまで出生率を回復させた国もあります。

これらの国は、男女機会均等や財源確保の法整備から着手し、家族政策や女性解放政策を講じることで少子化を食い止めました。

例えばスウェーデンでは、15~64歳の専業主婦の割合は1%強に過ぎず、女性就労率の高いのが特徴です。そのための対策は手厚く、育児休業は子供1人につき480日認められています(日本は一定の場合を除き1歳に達するまでの1年間)。そのうち90日間は両親それぞれが取得でき、残りの日数はどちらが取得しても良いとされています。さらに、子供が4歳になるまで、行事参加などを目的に最大96日間の休暇が取得可能です。

スウェーデンは高い税率(消費税25%など)が課せられますが、小学校から大学までの学費は公立・私立を問わず無償です。これに所得制限はなく、教材も無償貸与、かつ子供が16歳に達するまで給付金も支給されます。

また消費税も医薬品については非課税、食料品、書籍、新聞などには軽減税率が適用されます。

税金は高いが満足度も高い。2023年度のSDSN(国連持続可能開発ソリューションネットワーク)による「世界幸福度ランキング」でスウェーデンが6位、日本が47位となっていることからも容易に想像できます。

日本でも育児休業の改善は進んでいますが、「子供や教育にお金がかかりすぎる」という現実は依然として解消されていません。雇用創出と経済的支援、これらの取組を充実させることが、人口問題解決の鍵となるのでしょう。

消費高齢化による不動産取引減少

日本では少子高齢化の解決が見通せず、とりわけ不動産投資分野で需要の縮小を懸念する声が上がる一方で、社会情勢に合わせた物件選びがなされている段階では深刻に危惧する必要はないとの楽観論が、活発な投資需要を支えています。

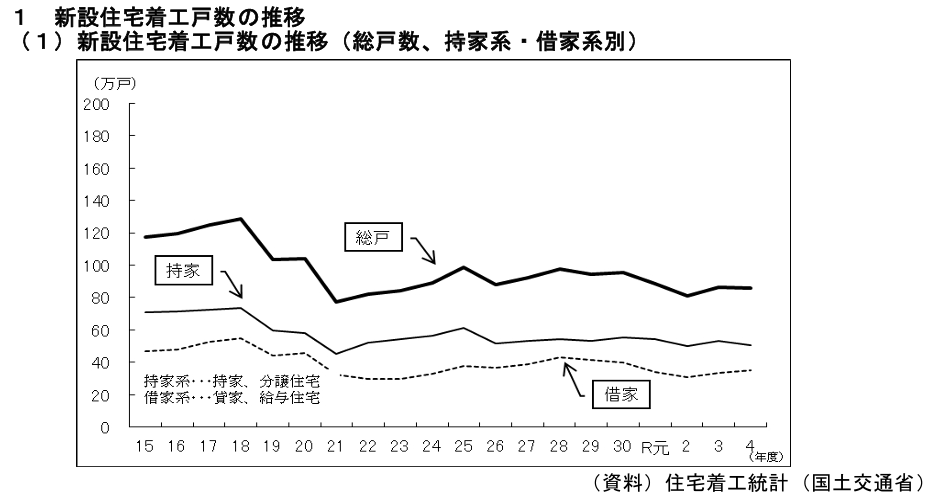

しかし、国土交通省が公表している住宅経済関連データを見ると、住宅着工件数は2006年(平成18年)をピークに減少傾向が続いていることを確認できます。

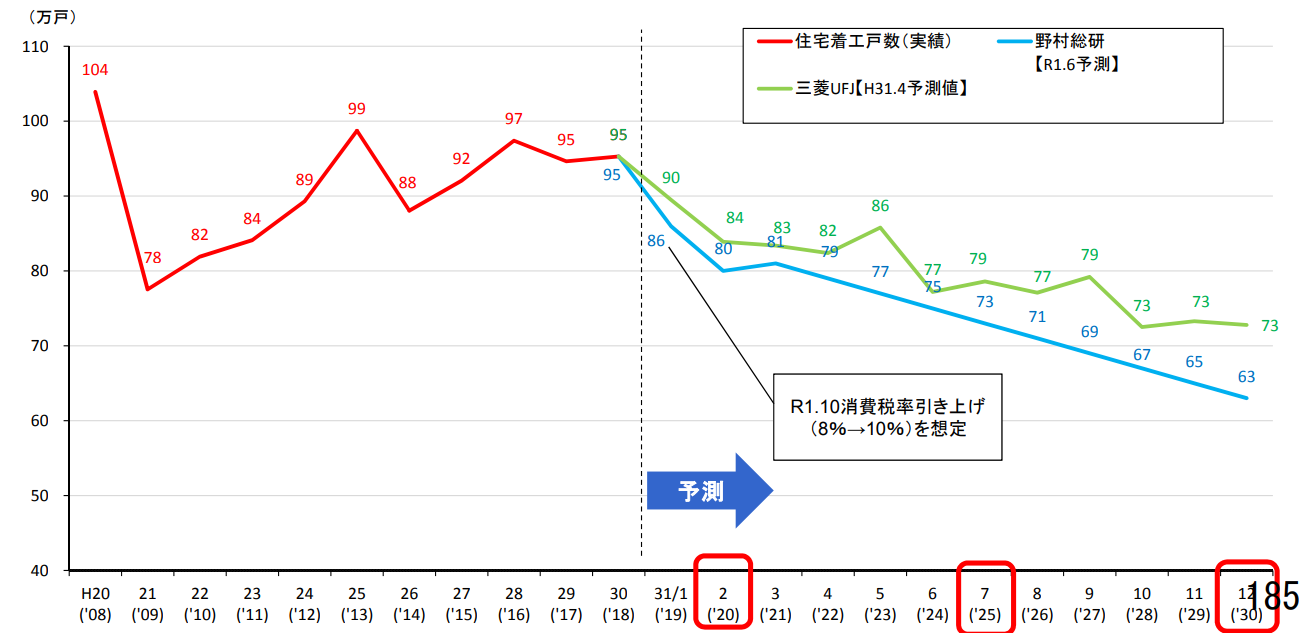

国土交通省は令和元年に「既存住宅流通市場の活性化」とのタイトルで政策レビューを公表しています。この中で、民間シンクタンクである野村総研と三菱UFJによる新設住宅着工件数予測が示されています。

具体的には、令和4年の新設戸数(持家・借家)を、野村総研は79,000戸、三菱UFJは82,000戸と予測していましたが、実績は861,000戸でした。予測は上回ったものの、全体として減少傾向が進行していることに変わりはありません。

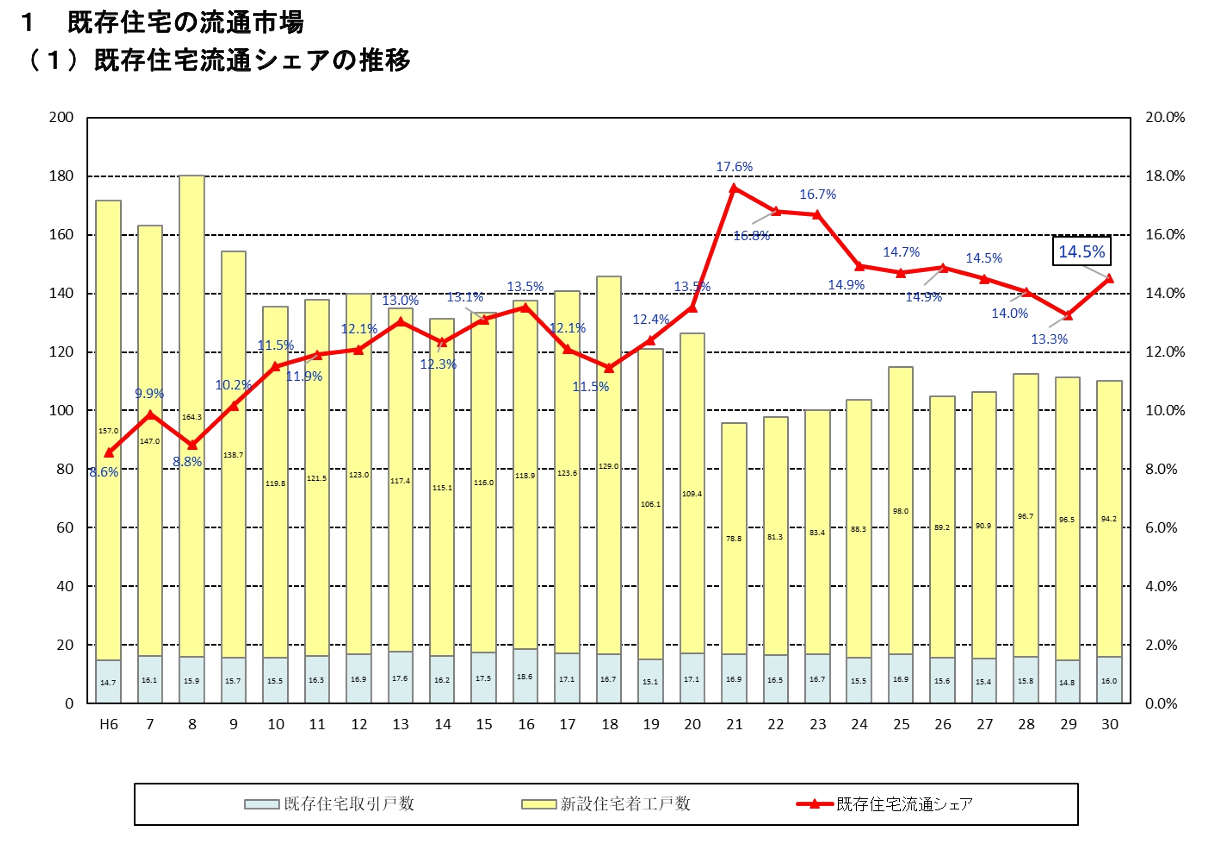

また、資材や人件費の高騰が建築コストを押し上げ、特に都市部の新築分譲価格は高止まりしています。そのため、購入可能な層は限定され、新築需要に影響を与えています。この影響によりシェアを伸ばしているのが既存住宅市場です。

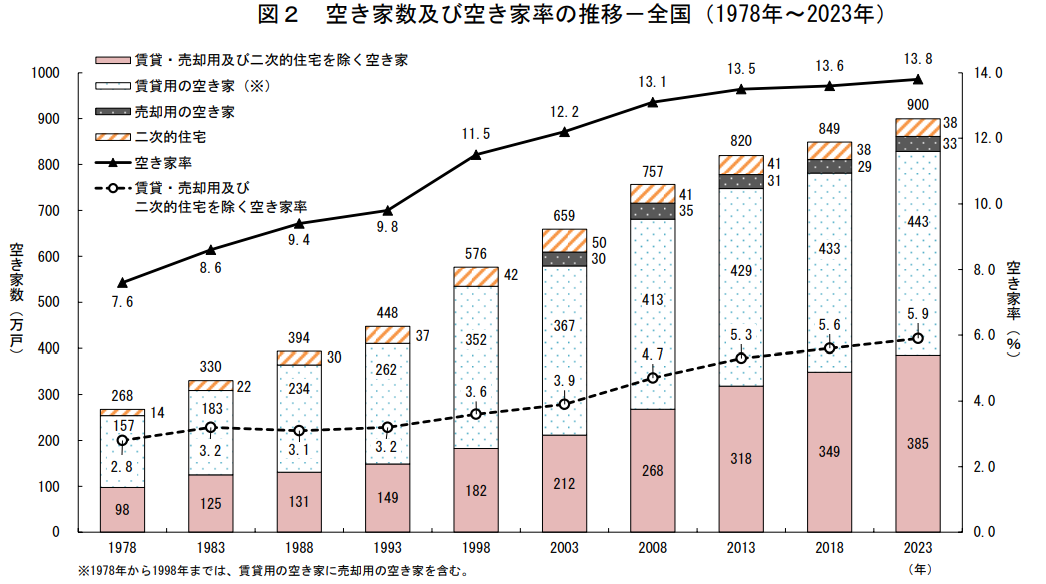

背景には、増加する空家問題があり、国も法改正を通じて取引活性化を推進している影響もあるのでしょう。しかし、今後の少子高齢化の進展により、既存住宅市場が飽和状態になれば、環境が大きく変化する可能性があります。

供給過多になれば価格は下落しますし、需要が低迷すれば取引量も減少するからです。

私たちはどう動く

既存住宅件数が増加していると言っても、全体の取引量が増えているわけではありません。少子高齢化や政策金利引上げによる住宅ローンの金利上昇リスクを背景に、新築ではなく既存住宅を選ぶ方の割合が増加しているに過ぎないからです。

そのため、人口減少に伴う土地需要の低迷により増加している空家問題は、減少に転じていません。

特に、消滅可能性自治体において、従来の地元密着型の不動産事業モデルを続けていれば、いずれ衰退を免れないでしょう。この状況を回避するためには、不動産業界が市場の変化に柔軟に対応し、時代に応じた提案を行う必要があります。

そのためには、人口減少の根本的な原因を理解することが欠かせません。第一に、人口流出が止まらない原因の把握です。

人口流出の主な原因は、地域に雇用機会が少ないためです。逆に言えば、安定した収入と充実した子育て環境が整えば、人口減少を食い止めることができるのです。

そこで重要となるのが、地域コミュニティの活性化です。

集会施設や商業施設など、人々が集まる場所を作ることが、地域経済の活性化に繋がります。その結果、新たな雇用が生まれる可能性も高まるでしょう。

実際に、消滅可能性自治体から脱却した地域では、地元企業や団体が創意工夫し、地域コミュニティに不可欠な機能を新たに代替して成功した事例が多く確認できます。

たとえば、ネットを活用して近隣保護者が子どもの送迎や託児を助け合う子育て支援プラットフォームの導入や、自治体から指定管理者制度に移行した施設(温泉など)を民営化し、コミュニティ施設として転用して成功した事例もあります。

また、昭和レトロなシャッター通りを、独自の雰囲気を活かし個性的な商店街へと生まれ変わられせた取組なども、その一例です。これらはすべて民間企業が自治体の協力を得て、または単独で行っているものです。

サテライトオフィスやテレワークが普及している現在において、地方コミュニテイの創出は、分散型経済の一翼を担う可能性を秘めています。私たちが地域密着型の不動産業を維持していくためには、雇用創出といった大規模な視点に固執せず、まずは身近なところからコミュニティの形成に貢献することが大切なのではないでしょうか。

まとめ

今回は、少子高齢化によって衰退が進む地域で活動する不動産業者が、どのようにして今後生き延びていくか、そして一定の取引数を確保するためにできることについて解説しました。地域活性化を図るためには、現状を正しく理解したうえで、地域コミュニティの創出が不可欠です。

残念ながら、私たちには直接的に人口減少を止める手段はありません。特に地方で問題になっている空家の増加については、法整備が進んでも、所有者不明の割合が減少するに留まり、総数としては今後も増加を続けるでしょう。

取引量の少ない地域では売り物件が飽和状態となり、結果として多くの売り物件を抱えても、収入は得られません。広告宣伝に多額の費用をかけることで逆に赤字になる可能性もあるのです。

重要なのは、シンプルではありますが、そのエリアで「不動産を購入したい」と思わせるような魅力的な環境を構築することです。そして、その魅力を効果的にPRしていくことが、不動産取引量を増やす鍵となるのです。

そのためには、現状をしっかりと把握し、具体的な行動に移すことが不可欠です。地域の強みや魅力を見極め、地元住民や移住希望者に向け価値ある提案をすることで、地域活性化と不動産市場の拡大を図ることができるのです。