一定期間以上不動産業に従事していると、親族間の不動産取引に関する相談を受ける機会が増えます。

実務上で多いのは、使用貸借や売買に関するケースです。

使用貸借とは、簡潔に言えば「無償で不動産を貸し借りをすること」です。具体的には、賃料や権利金を受け取らずに土地や建物を貸与する形態で、特に親族間で多く見られます。しかし、税法上は金銭や物品等の受け渡しだけではなく、無償で経済的利益を与える行為も「贈与」とみなされ、課税対象とする規定が存在します。

この規定に基づけば、無償で不動産を使用させる行為は、近傍同種の賃料相当を贈与し続ける行為と解釈できることから、贈与税の申告や納税が必要だと思われる方が多いでしょう。

そこで皆さんに質問です。「親族を使用貸借で住まわせている場合、贈与税の申告が必要ですか?」と質問された場合、どのように回答するのが正解でしょうか?

「申告が必要です」との回答は不正解です。詳細な理由については後述しますが、「贈与税は発生しないため、申告は不要です」と答えるのが正しい対応となります。

このように、実務で頻出する相談でありながら、親族間の不動産取引については理解が不足しがちです。

今回は、不動産業者なら正確に理解しておきたいこれらの知識について解説します。

なぜ使用貸借で贈与税が発生しないのか

近隣賃料相当の提供を受けずに使用貸借させる行為は、経済的利益を贈与していると考えられるため、よく贈与税の申告が必要だと誤解されます。しかし、国税庁は「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱について」という法令解釈通達(直近一部改正 令和3年4月1日課資2-2)を通じ、使用貸借において贈与税が非課税である旨を明確にしています。

通達の趣旨を簡潔にまとめると、使用貸借が「無償」である以上、使用者が享受する経済的利益は「0」である。したがって、贈与には該当せず申告や課税の対象とはならない、との見解です。

これは、建物や土地だけでなく、その他の有形資産(例:親族名義の自動車を無償で貸し借りをする場合)についても同様に適用されます。

民法第593条では使用貸借を、「当時者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」と定義しています。

対価を受け取らないことが使用貸借の前提条件ですが、賃料相場より著しく低廉な金額を室代名義で支払っても、それは対価ではなく謝礼の範囲だとした判例(最判昭26・3・29民集五・五・一七七)や、建物の賃借人が固定資産税を負担していても、建物使用の対価であると認められる特段の事情がない限り使用貸借である(最判昭41・10・27民集二〇・八・一六九四)などがあります。

つまり、明らかな収益でなければ利益とはみなされず、申告や贈与税の支払い義務は生じないのです。

使用貸借の問題点

使用貸借は、親族間に限られません。たとえば近隣の方から「家庭菜園のため土地を貸して」と依頼され、未使用の土地だからと安易に了承してしまうケースをよく耳にします。しかし、その場合は注意が必要です。

実務での経験上、使用貸借の多くは契約書が作成されていません。諾成契約も有効ですが、問題は終了期日や使用目的が明確にされていない点です。

使用貸借は賃貸借契約ほど借主の権利が強くはないものの、使用目的が明確ではないために、家庭菜園のはずが資材置場や駐車場として使用されていたり、また、終了期日が明確ではないことで、契約終了時にトラブルが発生しやすい傾向があります。

相談に応じる私たち不動産業者は、最低限、以下の民法規定について理解しておくことが重要です。

これらの規定があるので、返還請求は問題ありません。しかし、原状回復は当初の状態が不明確である場合、回復の範囲や箇所、必要な程度を証明できません。したがって、責任を追及するのが困難となるのです。

そのような不利益を防止するには、使用貸借契約書や現状確認書を作成しておく必要があります。

使用貸借契約書は税法上、不課税文書に該当しますので印紙の貼付が必要ありません。信頼できる借主であっても念のため、使用貸借契約書を作成するようにアドバイスしておくと良いでしょう。

さらに、使用貸借契約は貸主の死亡により契約が終了します(民法第597条第3項)。このため、相続人から明渡し請求があった場合、借主は対抗できないことも覚えておく必要があります。

相続税の留意点

都市圏ではあまり見かけませんが、地方都市では自宅敷地の一部を使用貸借させ、その土地上に親族名義の住宅を建築して住まわせることがあります。この場合、貸主が死亡した場合の相続税については注意が必要です。

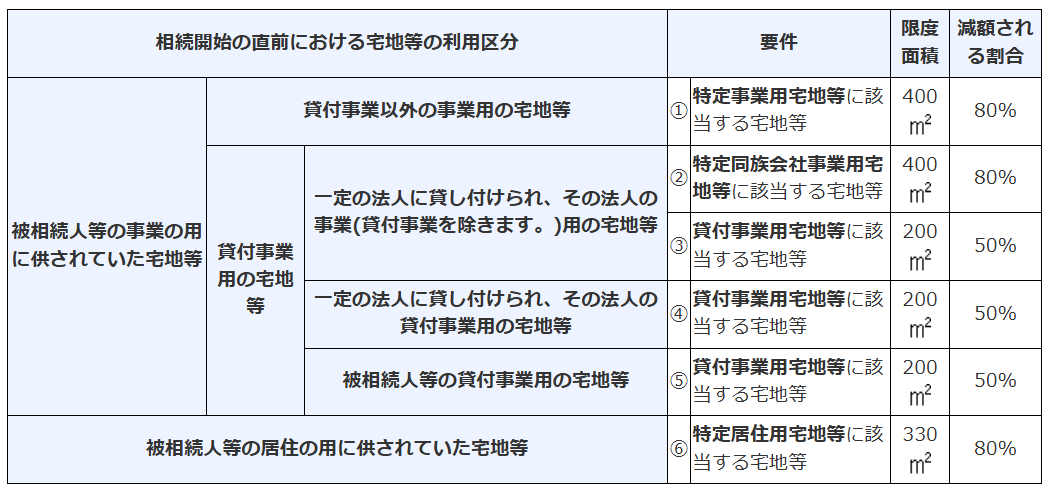

被相続人にまたは被相続人と生計を一にしている相続人が居住の用に供している宅地に対しては、「小規模宅地の特例」が適用できるからです。

これは、相続税計算時に、居住の用に使用されている部分(特定居住用地)について330㎡を限度に80%減額できるとの規定です。

ただし、この特例が適用されるのは「被相続人が相続開始直前まで居住していた敷地」または「被相続人と生計を一にしていた親族が相続直前まで居住していた住宅の敷地」に限られます。

別生計の親族が暮らす住宅の敷地部分については、たとえ土地の名義が被相続人であっても特例の対象とはなりません。

事前に分筆や測量がされていれば問題はありませんが、そうではない場合、地積をそれぞれの建築面積比で按分し、被相続人が居住していた部分を算出する必要があります。このようにして算出された敷地のみが特定居住用宅地の適用対象となります。なお、使用貸借されている敷地については、路線価方式または倍率方式による通常の評価額が適用され、その評価額に基づき相続税が課せられます。

売買価格に注意

親族間売買を検討する際、特に配慮すべきポイントは、税務署から「みなし贈与」と指摘されないよう、売買価格に注意することです。

親族間の取引において、可能な限り安価で売却したいとの気持ちは理解できます。しかし、近傍同種の物件相場と比較して著しく低廉な価格で取引した場合、税務署から時価との差額が贈与とみなされる可能性があります(相続税法第7条)。このような取引は「低額譲渡」と呼ばれます。

どの程度の価格差が低額譲渡に該当するかについては明確に規定されていません。しかし、国税不服審判所の採決事例によれば、固定資産税評価額に利用形態を考慮した金額の取引であれば、低額譲渡にあたらないと判断された事例があります。

不動産の相続評価額は通常、路線価方式で算出されます。ご存じのように公示価格のおよそ8割が目安です。一方で、固定資産評価額は公示価格の7割が目安です。

一概には言えませんが、固定資産評価額で取引された売買契約については低額取引とみなさないとされる採決事例が多いことから、公示価格の7~8割程度を目安に売買価格を設定すれば、みなし贈与と指摘される可能性は低いと考えられます。

ただし、国と納税者側の解釈は異なるため、絶対とは言い切れない点に注意が必要です。公示価格の7~8割であっても、税務署から「お尋ね」が来る可能性があります。実際、低額譲渡を巡るトラブルは、国税不服審判所だけではなく裁判でも争われています。

たとえば、平成19年8月23日の東京地裁判決では、国側が「時価が客観的な評価額である」と主張し、裁判所も相続税の趣旨を考慮した国の解釈を認めました。一方で、「時価を正確に判断することは難しく、個人間取引では経済合理性に基づかない価格設定が存在することを考慮すれば、社会通念上明らかに低すぎる場合のみを低額譲渡とするのが妥当」と述べました。

つまり、低額譲渡の判断は、経済的合理性や事情について総合的に勘案し、個別に判断されるべきと論じたのです。この裁判では、売買価格が時価の8割、つまり路線価に基づいたものであったため、経済合理性は否定されず、低額譲渡とはみなされませんでした。

しかし、目安は参考に過ぎない点に留意が必要です。

親族間売買では住宅ローンが利用できない?

時折、「親族間売買では住宅ローンを利用できない」と断言する不動産営業を見かけますが、その情報は正確ではありません。確かに、親族間売買に消極的な銀行は多いですが、地方銀行や信用金庫の一部、信販系、そしてフラット35は親族間売買への融資を提供しています。

ただし、通常の売買にはない審査上の制約があるため注意は必要です。また、媒介業者が作成した売買契約や重要事項説明書の提出が求められる点にも注意が必要です。

たとえばフラット35では、以下に該当する場合、融資が利用できません。

② 融資対象物件に売主及び買主が居住している場合(同居者間の売買)。

③ 融資対象物件に売主は居住していないが、申込人が使用貸借ですでに居住している場合。

特に注意が必要なのは、③の「使用貸借により既に居住している場合」です。使用貸借契約は、貸主の死亡により契約が終了します。したがって、他の相続人がいる場合に明け渡しを求められる可能性があります。これを避けるために売買が検討されるケースもありますが、フラット35を含む多くの金融機関が、このような状況での融資を認めていないため、注意が必要なのです。

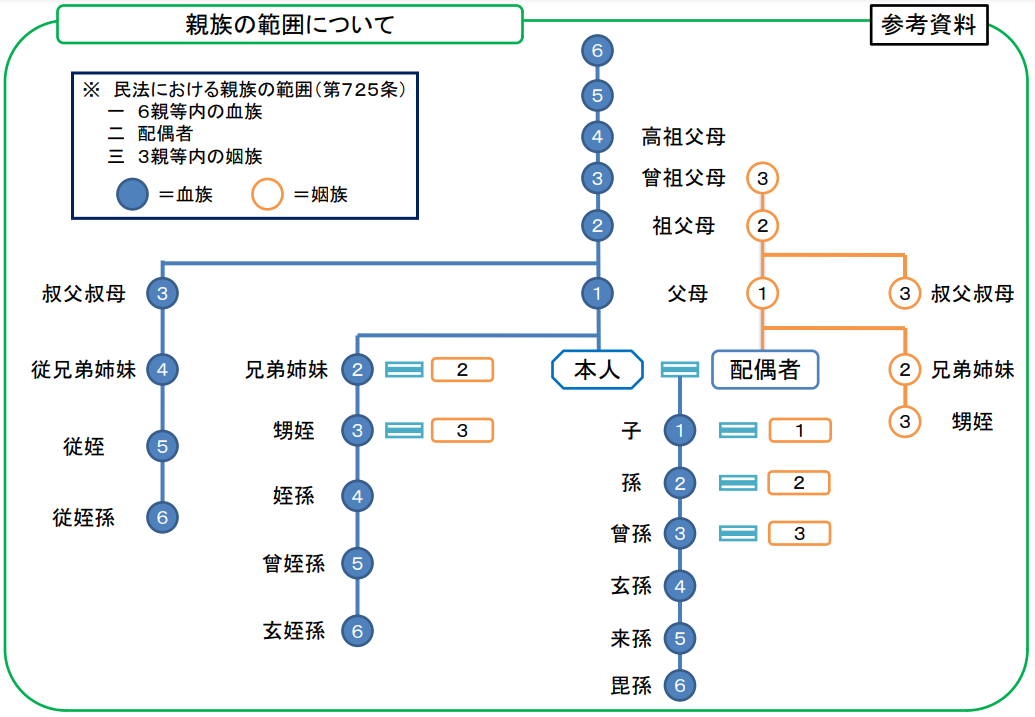

また、「親族間売買とみなされる親族間の範囲」についての質問もよくあります。民法第725条では親族を「配偶者及び6親等内の血族、3親等内の姻族」と規定していますが、親族間売買における親族の範囲は、金融機関によって異なります。

親族間売買であるにもかかわらず告知せずに融資を申し込んだ場合、審査中に発覚すれば「謝絶」され、融資実行後に発覚した場合は不法行為責任を負う可能性があります。その場合、金融機関から一括弁済を求められるほか、民法第587条の2(書面でする消費貸借契約等)に基づき、賠償請求を受けるリスクもあります。また、知りながら加担した媒介業者に対しても不法行為責任に基づく損害賠償請求がなされる可能性があるため、注意が必要です。

融資が利用できない場合には、割賦販売での契約を検討する

親族間売買で融資を利用できない場合には、割賦販売で契約を締結する方法があります。

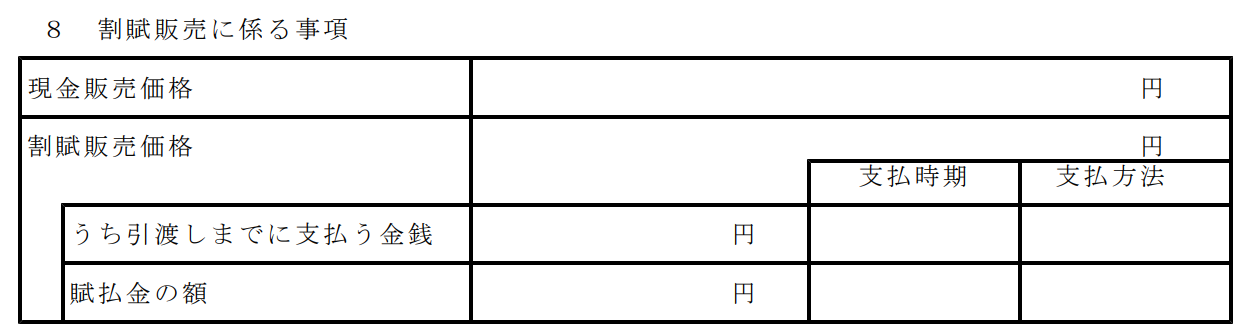

実務では少ないケースですが、割賦販売に係る事項は重要事項で説明が義務付けられています。

不動産の割賦販売とは、引き渡しまでの金銭支払額と賦払金(分割支払額)のそれぞれについて、支払い時期や方法を明確に定め、賦払金を1年以上の期間をかけて分割で支払う旨を約した契約方式です。

厳密には割賦販売と一般的な分割払いは異なる契約方式ですが、類似点が多いため「分割払い」と理解しても支障はありません。

「実務では稀なケース」と述べましたが、割賦販売は住宅ローンよりも古くから存在する契約方式です。1896年(明示29年)創立の「東京建物株式会社」が、創業時から始めたこの方式が起源とされ、当時は最長15年間で元利金を月賦で支払い、全額を支払ってから所有権が移転される、「所有権留保方式」が採用されていました。

なお、現行法では、宅地建物取引業者が売主の場合、以下の条件に該当する場合以外は所有権留保が認められていません。

②10分3を超え受領しても、残代金について買主が担保措置を講じる見込みがない場合

割賦販売にたいし住宅ローンは、1921年(大正10年)に公布された住宅組合法に基づき、政府が組合に住宅資金を融資したことが起源とされています。

親族間売買においては、特段の事情がない限り所有権を留保する必要はありませんから、売買契約成立時に所有権を移転しても問題は生じません。

税務署からの指摘を避けるため、適切な売買価格と約定した割賦代金の支払いを行っていれば、問題は発生しないのです。

まとめ

今回は、不動産業者として正確に理解しておきたい親族間の使用貸借と売買について解説しました。

親族間の使用貸借や売買は特殊な取引であり、実際の取扱事例も少ないでしょう。しかし、不動産業に従事する中で相談が寄せられることは少なくありません。その際に、知識不足を理由に相談を断っては、自ら成長する可能性を逃す結果になりかねません。

確かに、正しい理解と知識が伴っていない状態で手掛ければ、手痛い失敗をするリスクは高まります。しかし、同業他社が積極的に手掛けない分野であることから、正確な知識に基づき対応することで信頼性を高め、他社との差別化を図ることが可能となります。

買主の探索を必要としない親族間売買では、媒介報酬の上限額を請求できないケースが多く、契約書や重要事項説明書の作成費用が報酬となります。しかし、事前に不動産コンサルティング業務委託契約書を締結しておくことで、コンサルティング報酬を得ることが可能です。

不動産業者として新たな収益源を創出し、顧客に役立つ不動産業者であるとの認知を高めるためにも、親族間の不動産取引に関する知識と対応力を備えておくことが求められるのです。