先日、とある不動産業者より、顧客から不動産売買に関する一切の権限を委任する旨の依頼を受け、代理人として購入者との交渉、契約締結、引き渡しに至るまでの全業務を委任された場合の書面について、相談を受けました。

この件に関しては、2022年8月「不動産会社のミカタ」に「【不動産代理契約】確認事項や書類作成のポイントは理解していますか?」と題する記事を寄稿しており、代理権、委任状、委任契約について詳細に触れています。

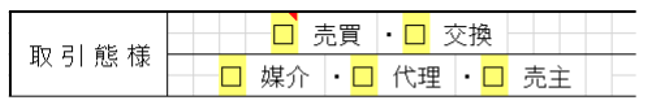

当該記事でも触れましたが、国土交通省からは売買に関する代理契約の雛形は提供されておらず(賃貸借代理契約は存在します)、標準売買契約書、重要事項説明書の取引態様欄には「代理」の文言が見られるものの、それに対応する書式の提供はありません。

媒介契約と代理契約は、どちらも不動産取引において重要な役割を果たしますが、それぞれ契約の内容や目的が異なります。

したがって、媒介契約書を流用できないのです。

民法第643条において委任は「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定されており、その成立に書面は要件とされていません。

しかしながら、委任状を契約当事者に提示できなければ、委任の事実を証明することが困難であるため、事実上、委任状の作成は不可欠です。

このような背景から、前回の記事で委任状はもとより、可能な限り代理契約の締結を推奨いたしましたが、記事を読まれた当該不動産業者から、具体的な記載内容についてさらなる情報提供を求められました。

確かに、前回の記事では最低限盛り込むべき事項を解説したのみで、流用可能な書式の提供には至っていませんでした。

そこで本稿では、委任状や代理契約書の作成に役立つ具体的な記載事項を示すと共に、代理契約についてさらに詳しく考察します。

委任状に記載が求められる事項と部数

実際には、売買契約に関する全権限が委任される事例は多くありません。

しかしながら、取引態様に「代理」の文言が依然として用いられていることから、皆無ではないことが窺えます。

例えば、高齢で煩雑な手続きを避けたい富裕層の方々の中には、「交渉から契約、引き渡しまで一切を委任するので、事後の報告と取引明細、売却代金のみを持参してほしい」といった要望をされる方もいます。

代理権を付与する委任状が宅地建物取引業法上適法とされるためには、同法第34条の2(媒介契約)に規定されたすべての事項が記載されているとともに、委任された事項を不動産業者が受任したことを証する書面(委任状へ記名・押印したもの)を委任者に交付する必要があります。

さらに、購入者への交付も必要です。

したがって、委任状は委任者交付用、買主交付用、業者保管用の計3通の原本を作成し、それぞれ交付・保管する必要があると考えられるのです。

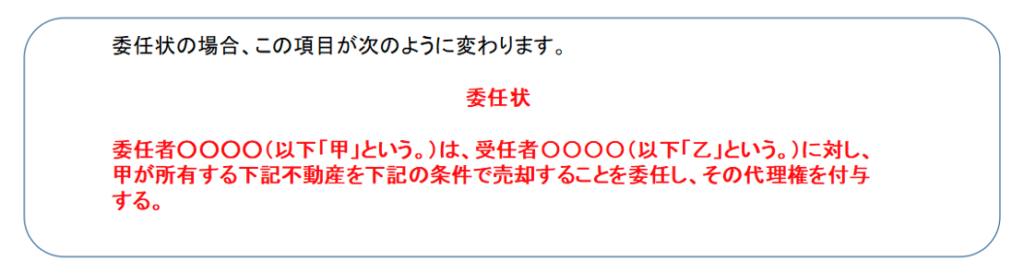

次項では、宅地建物取引業法上適法とされる代理契約書(委任状として流用可能なもの)の雛形を紹介します。

【保存版】代理契約書の記載事項

代理契約書

委任者○○○○(以下「甲」という。)と受任者〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲が所有する下記不動産について、甲は乙に代理権を付与し、乙はこれを受任し、以下の条件に基づき売却を委任することに合意した。

記

1. 不動産の表示

※建物名称・住居表示・地積・地番・住居表示・構造その他当該不動産を特定するために必要な表示

2. 売却条件

(1)売買価格 金 円

(2)手付け金の額 金 円

(売買価格◯%以上の額とし、乙は買主と協議して定める)と記載しても可

(3)手付解除期限 令和◯年◯月◯日

(契約締結日から◯日以内とし、乙は買主と協議して定める)と記載しても可

(4)融資未承認の場合の解除期限 令和◯年◯月◯日

(契約締結日から◯日以内とし、乙は買主と協議して定める)と記載しても可

(5)違約金の額 売買価格の10%相当額以上を、乙が買主と協議して定め る

(6)公租公課の分担起算日 令和◯年1月1日

(7)金銭の取り扱い ①乙は、買主から受領する手付金、売買代金その他の金 員の名目を問わず一切の金銭について、受領の都度遅滞 なく甲が指定する銀行預金口座に振り込む。ただし、甲が 希望した場合、乙は現金を持参する。

②甲の指定口座は下記の通りとする。

〇〇銀行〇〇支店・普通〇〇〇〇

(3)売買契約書に貼付する収入印紙代、その他甲が負担 すべき費用については、乙がこれを売買代金等から控除 し、残額を甲に振込むかまたは持参する。なお、領収 書の発行および受領は、すべて乙が甲の代理人 として行い、控除額については、乙は明細書及び領収証 等を甲に提示して説明する。

(8)決済・引渡日 売買契約締結後◯ヶ月以内とし、詳細については乙と買 主が協議して定める。

(9)登記申請手続等 ①甲は、売買代金全額の受領と同時に所有権移転登記手 続きを行うため、予め〇〇司法書士に対し、申請に必要な 書類一式を預託するものとし、準備、調整、申請実行に関 する連絡等については甲が行う。

②乙は、前項の所有権移転登記申請と同時に買主に対し 物件を引き渡すものとし、予め図面その他関係図書および 鍵を乙に預託するとともに、境界を明示する。

(10)契約締結時の書式 本件売買契約の書式は、国土交通省標準契約書を使用 する。ただし、特段の定めがない事項及び売却条件の履 行に変更が生じる場合は、その都度、甲・乙協議のうえ定 める。

3. 禁止事項 ①甲は、本件委任契約の有効期間中、本物件の売買に関 し、乙以外の宅地建物取引業者に重ねて媒介または代理 を依頼してはならない。

②甲は、本件委任契約の有効期間中、自ら発見した相手 方と本物件の売買契約を締結してはならない。

③甲が本件委任契約の有効期間中に前二項の禁止事項 に違反したときは、甲は乙に対し、約定報酬相当額を違約 金として支払う。

4. 建物現況調査 乙が本物件に関し建物状況調査の実施をあっせんする場 合、乙は甲に対し、建物状況調査を実施する者を紹介す る。

5. 有効期間 ①本件委任契約の有効期間は、契約締結の翌日から3ヶ 月後の令和◯年◯月◯日までとする。ただし、甲乙合意に より、3ヶ月を上限として更新できる。

②契約の更新は、甲から乙に対して文書で申し入れるも のとし、甲乙間で別段の定めがない場合、本契約と同一内 容にて更新されたものとみなす。

6. 契約の解除 ①甲または乙が、本契約に定める義務の履行に関し、そ の本旨に従った履行をしない場合、その相手方は、相当の 期間を定めて履行を催告したうえで、本契約を解除できる。

②本契約の有効期間内に乙の責に帰すべかざる事由によ って契約が解除されたときは、乙は甲に対し、契約の履行 に要した費用の償還を請求できる。ただし、その額は約定 報酬額を超えないものとする。

7. 指定流通機構への登録 ①乙は、本物件に関し、宅地建物取引業法第34条の2の 規定に基づき、本件代理契約締結の翌日から◯日以内に、 指定流通機構に登録する。

②乙は、前項の登録を完了したときは、遅滞なく宅地建物 取引業法第50条の6に定める登録済証を甲に対して交付 する。

8. 業務報告 ①乙は、本契約締結後、甲に対し1週間に1回以上、業務 の処理状況を文書または電子メールで報告する。

9. 報酬 乙が本契約に基づき甲の代理人として本物件の売買契約 を成立させたときは、甲は乙に対し、代理報酬として金○ ○○円(消費税込み)支払う。なお、支払時期については、 残金決済時までに甲乙協議のうえ定める。

10. 特約 本約款に定めがない事項については、甲および乙が協議 のうえ別途定める。ただし、この約款の各条項の定めに反 し、甲に不利な特約は無効とする。

上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和〇〇年〇月〇日

甲(委任者) 住所 __________________

氏名 __________________印

乙(受任者) 住所 __________________

氏名 __________________印

委任契約や委任状に、そこまで盛り込む必要があるのか?

前項で筆者が作成した代理契約書(一部変更することで、委任状への流用も可能)の雛形をご紹介しましたが、民法上、諾成契約が認められている委任契約に対し、これほど詳細な内容を記載する必要があるのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。

確かに、民法は委任契約に詳細な記載を要求していません。

しかし、ここで忘れてはならないのが「特別法優先の原則」です。

宅地建物取引業者は、一般法と特別法が競合する場合、特別法である宅地建物取引業法を優先的に適用する義務があります。

したがって、委任状と代理契約書いずれの書面も、宅地建物取引業法上適法とされるためには、同法第34条の2(媒介契約)に規定されたすべての事項を記載する必要があるのです。

この原則は、代理契約のみならず、不動産業者が作成する全ての文書に適用されます。

そのため、取り扱う業務にどのような特別法が規定されているかを常に意識する必要があるのです。

例えば、建築関連法規においては、民法や宅地建物取引業法に優先して建築基準法が適用されます。

また、広告表記については、特定商取引法や景品表示法に加え、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則が優先されます。

不動産業者の中には、宅地建物取引業法のみを遵守していれば良いと誤解している方も少なくありませんが、特別法優先の原則を正しく理解して、適法に業務を遂行することが求められます。

まとめ

今回紹介した代理契約書の雛形は、本稿作成時点(2025年4月8日)における宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)の規定を網羅して作成しております。

したがって、現時点において法改正がない限り、そのまま流用することが可能です。

しかしながら、この雛形が必ずしも完全に網羅的であるとはいえません。

例えば、媒介契約書には記載されている「特別依頼に係る費用」、「反社会的勢力の排除」、「契約不適合責任」については、意図的に盛り込んでいません。

この雛形は一般的な代理契約を想定したものであり、個別の取引状況によっては、より詳細な規定や特約事項を追記する必要があります。

委任状、覚書、その他不動産に関する各種文書は、宅地建物取引業法、民法、消費者契約法、その他関係法令に抵触しない範囲内において、当事者間の合意に基づき自由に作成できます。

これは「契約自由の原則」に基づく考え方です。

ただし、契約の自由は無制限ではなく、公序良俗や強行規定に反する内容は無効となります。

前述の通り、媒介契約および代理契約は、口頭による意志表示の合致によって成立する諾成契約であるため、理論上は書面の作成を必須とするものではありません。

しかし、紛争が生じた場合、書面が存在しなければ不動産業者は極めて不利な立場に立たされる可能性があります。

作成する書面に詳細な内容を盛り込むことは、自己防衛のための重要な手段であると認識しておく必要があるのです。