近年、日本の不動産市場では、外国人富裕層による物件購入が顕著な増加を見せています。

これは、円安基調に加え、日本の経済的安定性や、世界の主要都市と比較した場合における不動産市場の相対的な魅力が背景にあると推察されています。

しかし、この動向は地域社会の住民構成、治安、そして不動産価格に少なからぬ影響を及ぼす可能性を内包しています。

都心部や人気観光地における不動産価格への影響はもちろんのこと、最近では、北海道倶知安町の象徴である羊蹄山麓において、無許可での大規模工事や違法な森林伐採が報じられました。

これに対し、鈴木直道北海道知事は遺憾の意を表明し、森林伐採や土地開発に関わるルールの徹底を明言しました。

しかし、当該地の取得経緯や日本の建築関連法規に対する購入者の理解がどの程度まで及んでいたかについて、疑問が残る事例です。

実際、土地を販売した会社は弁護士を通じ、『無許可林地開発問題について当事者としては関与しておらず、不動産の仲介を行った立場に過ぎない。現在は問題が発生した土地の所有者として行政機関と折衝し、同機関の指示に従って適切な復旧行為を行っている』とコメントしています。

この事例で指摘された違法行為は以下の4点です。

1. 景観法違反:倶知安町の条例により、3,000㎡を超える森林伐採には町への届け出が義務付けられていますが、これが未提出でした。

2. 建築基準法違反:建築確認申請が提出されていませんでした。

3. 都市計画法違反:1ha以上の開発行為には事前の知事許可が必要とされますが、申請自体がされていませんでした。

4. 北海道条例違反:1ha以上の森林を採伐する場合、条例により事前の行政許可を必要としますが、申請自体がされていませんでした。

違法行為が確認されたエリアは、世界的なリゾート地であるニセコを商圏としながらも、地理的な距離により比較的安価に取得が可能でした。

報じられているところでは、開発を主導しているのは札幌市の不動産会社で、この会社の社長は中国人の男性であるとされています。

しかし、これは国籍の問題ではなく、個人の価値観と遵法意識の欠如に起因していると考えられます。

同様の法軽視は日本人による事例でも見受けられるからです。

北海道札幌市の南区では、無許可建築でありながら20年以上にわたり営業を続けていた「ノースサファリサッポロ」に対し、ようやく行政処分として撤去命令が下され、運営会社もこれに応じ撤去が開始されています。

札幌市はこれまで文書や口頭で17回にわたる指導を行ってきたにもかかわらず、SNSの投稿などをきっかけに問題が公になるまで、違法状態が是正されなかったという経緯があるのです。

この事例からも、法遵守意識の欠如は特定の国籍に限定されるものではないことが分かります。

実際、全国各地で「既成事実化」を狙ったかのような違法建築が数多く確認され、それぞれ行政が対応していますが、外国人が関与している場合、世間の耳目を集めやすい傾向にあるに過ぎません。

不動産取引を仲介する立場としては、買主や売主が外国人であるからといって差別することは許されません。

むしろ、国籍を理由に契約締結を拒否すれば、差別と受けとられる可能性すらあります。

しかし、取引の過程において、購入目的や購入後の運用方針を明確に確認し、日本の法規制を遵守するように促すことは不可欠です。

国によって建築法規や土地利用に関する規制は大きく異なるため、理解不足が意図しない違法行為につながる可能性は十分に考えられるからです。

外国人による不動産購入を「日本の国土が買い叩かれている」とネガティブに捉える見方もありますが、現行法において日本は外国人の不動産取得を制限していません。

また、少子高齢化が進展する中、特に地方圏における余剰不動産の増加は深刻な空き家問題を引き起こします。

このような状況下で、国籍を問わず、適切に管理を行い、地域に貢献してくれる所有者の出現は好ましいものです。

しかしながら、価値観や習慣が異なる所有者が近隣に与える影響も無視できません。

本稿では、外国人が日本の不動産を取得する際の多角的な側面を検証し、特に不動産取引の当事者双方に対して日本の法制度に関する理解を促し、これを確実に遵守してもらうために必要な、啓発の重要性について考察します。

外国人による不動産購入の多様な側面

2025年5月26日、国土交通省は、高騰が続くマンション価格の要因の一つに外国人による投資目的の購入があるとの見解から、実態把握のため登記情報を活用した調査を開始すると発表しました。

しかしながら、法務省から提供される約11万件の登記情報は東京都内のマンションに限定されており、全国的な傾向を網羅することを目的とはしていません。

また、外国人投資家の実態を裏付ける公的な統計情報も現状は存在していないのです。

これまでの議論は、断片的な現場報告や民間アンケート調査に基づいて展開されてきたのが実情です。

投資家の国籍、購入比率、さらには地域ごとの詳細データが不足しているため、住宅政策や市場規制を議論するための確固たる根拠に乏しい状況が続いています。

しかしながら、定量的根拠が不足しているにもかかわらず、東京都心部の高級中古マンション市場においては、「外国人投資家が相場を牽引している」との推測が頻繁に聞かれます。

特に、銀座、赤坂、虎ノ門といった都内一等地では、欧米やアジア圏の富裕層が高級レジデンスを所有するケースが目立ち、不動産業者からも、内覧を希望する外国人顧客の増加傾向が報告されています。

国土交通省による今回の調査結果は、2025年度下半期に報告書として公表される予定であり、今後の住宅政策を策定する上で重要な基礎資料となることは間違いないでしょう。

実際、都心部における近年の価格上昇は、建設コストの高騰や国内パワーカップルの需要増加だけでは説明しきれないほど、実需からかけ離れています。

これは、外国人投資家の増加による価格上昇圧力が背景にあると推察されます。

実際、2025年の路線価上昇率が32.4%と2年連続でトップとなった長野県北安曇郡白馬村や、上昇率30.2%で次点となった北海道富良野市北の峰町などは、インバウンド需要に大きく影響される典型的な観光地です。

インバウンド需要に関する投資において、日本企業と外国企業による投資件数の具体的な割合を示す数値データは一般に公開されていません。

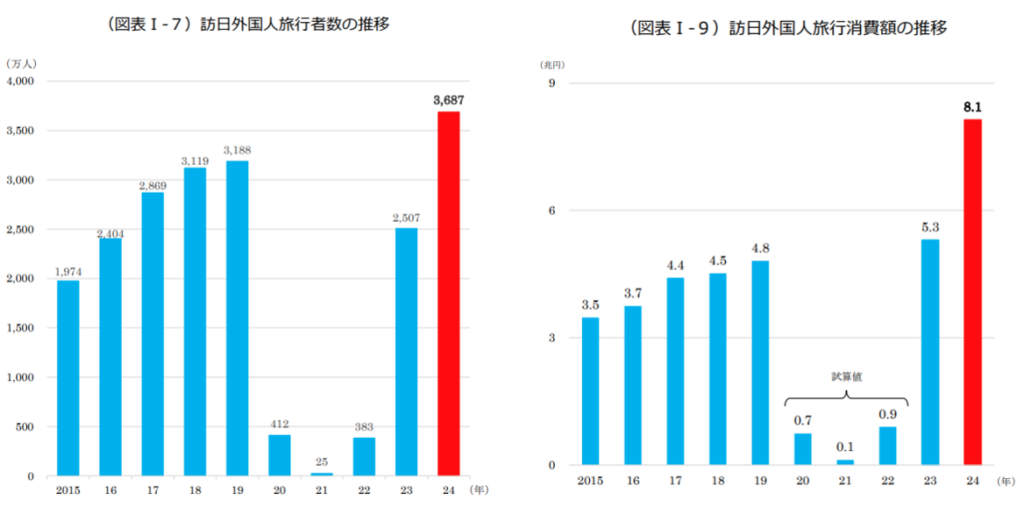

しかしながら、2025年5月に官公庁が公開した「令和7年観光白書」によれば、2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人、訪日外国人旅行消費額は8.1兆円と、いずれも2015年以降の最高記録を更新しています。

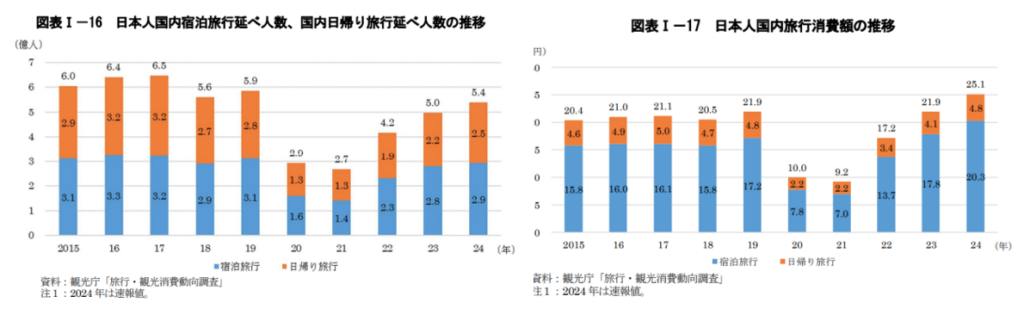

このような訪日外国人の増加に対し、日本人の国内旅行消費額こそ2015年以降最高となる25.1兆円を記録しているものの、国内旅行者数は2017年に記録した6.5億人を大きく下回る5.4億人に留まっています。

旅行者数が減少しているにもかかわらず消費額が増加している原因は、宿泊単価の高騰が背景にあると見られており、現実としての国内旅行需要は、物価水準の変動を考慮しない名目の伸びほどには増加していないのが実態と考えられます。

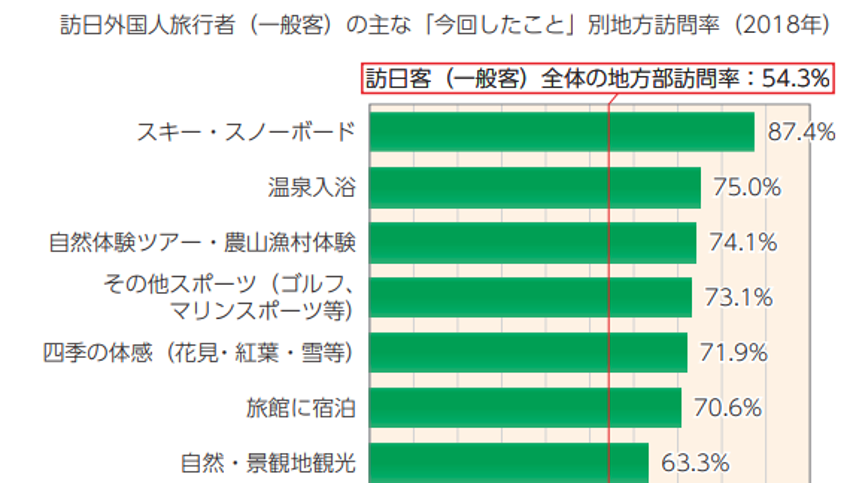

それに対し、訪日外国人旅行者の関心は多様化し、特に「地方型コト消費」への関心が高まりを見せています。

「コト消費」とは、「体験」や「経験」に価値を見出す消費行動を指し、「地方型コト消費」は、地方部でのスキー体験や温泉体験、自然体験ツアーなどを典型的な例としています。

このような訪日客の動向変化を商機と捉えた企業が、地方の観光地に照準を合わせ、高級コンドミニアムなどを建築することで付加価値を高めようと土地を取得する動きが活発化しています。

一般的に知名度の低い地域での開発行為はリスクを伴うため、日本企業は慎重な姿勢を取りがちですが、外国籍企業は必ずしもその限りではありません。

不動産取引における実務的課題と倫理的配慮

少子高齢化やグローバル化の進展を鑑みれば、外国人投資家との不動産取引は、もはや都心部の不動産業者に限定されるものではありません。

業界の集まりでは、「英語が話せないので対応できない」あるいは「契約書や重要事項説明書を外国語で作成して経験がない」と言った声が聞かれることも少なくありません。

しかし、原則として日本の不動産を外国人と取引する際、契約書や重要事項説明書を外国語で作成する必要はありません。また、これら書面の読み合わせも日本語で行えば十分です。

通訳の確保は、原則として契約当事者の責任に帰するからです。

一般の個人が、複雑な専門用語や法規制を理解し、適切に通訳できる人物を見つけ出すことは容易ではありません。

さらに、通訳された内容によっては誤解を生じさせるリスクも存在します。これらのリスクを日本の不動産業者が負う必要はありません。

もちろん、円滑なコミュニケーションを図るため通訳に依頼するケースはありますが、それは契約の立会を目的とするものではない点に留意が必要です。

つまり、日本語で契約書面を作成し、日本語で説明すれば足り、契約当事者が外国語による書類作成や説明を求めても、法的には応じる必要がないのです。

また、契約当事者が契約時に通訳を同行してきた場合には、後日の紛争を避ける意味で、契約書や重要事項説明書に署名・押印(サインで可)を求める配慮が必要です。

また、通訳者に日本の法令に関する理解を促すため、法務省が公開している「日本法令外国語データベータシステム」の利用を促すのも効果的です。

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja

不動産に関連する法律としては、宅地建物取引業法、都市計画法、区分所有法、借地借家法などの翻訳が紹介されています。

ただし、契約において法的効力を有するのは、あくまで日本語の法令自体である点には留意が必要です。

このような点に関する詳細な解説は、「不動産業者のミカタ」に掲載されている「【不動産事業の新戦略】媒介報酬に依存しない不動産経営について」をご参照ください。

しかしながら、取引自体は理解度に留意しながら日本語で説明すれば良いものの、建築基準法や開発行為に関する法の遵守、さらには居住時の地域ルールや日本独自のマナーから逸脱がないよう、取引物件の運用には細心の注意を払う必要があります。

万が一、逸脱した行為が発生した場合においても、適切に説明を行っていれば不動産業者が法的な責任を問われることはありません。

しかし、先に触れた北海道倶知安町での無許可工事や違法な森林伐採のような事態が起きれば、「なぜそのような購入者に物件を斡旋したのか」との、道義的責任を問われる可能性は拭いきれません。

このような違法行為が原因で信用が著しく失墜すれば、地域密着でビジネスを展開する不動産業者にとっては致命傷となりかねません。

したがって、どのような目的で購入するのか、そして運用方針や計画についても事前に綿密に確認し、問題がある場合には取引に応じないという判断も、時には必要です。

これは外国人との取引に限らず、日本人が当事者の場合でも同様であり、差別にはあたりません。

むしろ、「犯罪収益移転防止法」の規定や、問題を未然に防止する観点からも、不動産業者に求められる当然の責務と認識すべきです。

外国人との不動産取引においては、取引の完了そのものよりも、むしろ倫理的な配慮こそが極めて重要だと言えるでしょう。

持続可能な共生社会の実現に向けて

日本は、国際人権B規約や人種差別撤廃条約といった、人種差別を根絶するための条約に批准し加入しています。

これにより、社会経済生活における人種差別は明確に禁じられています。

これは、日本の最高規範である憲法第14条(法の下の平等)で規定されており、この法の趣旨は外国人にも類推適用されるとの判断が、最高裁によっても示されています(最高裁昭和39年11月18日判決)。

また、民間の権利関係を定める民法の規定においても、信義則(民法第1条2項)や第5章の違法行為に関する各種規定は、憲法と同様に類推適用されると考えられています。

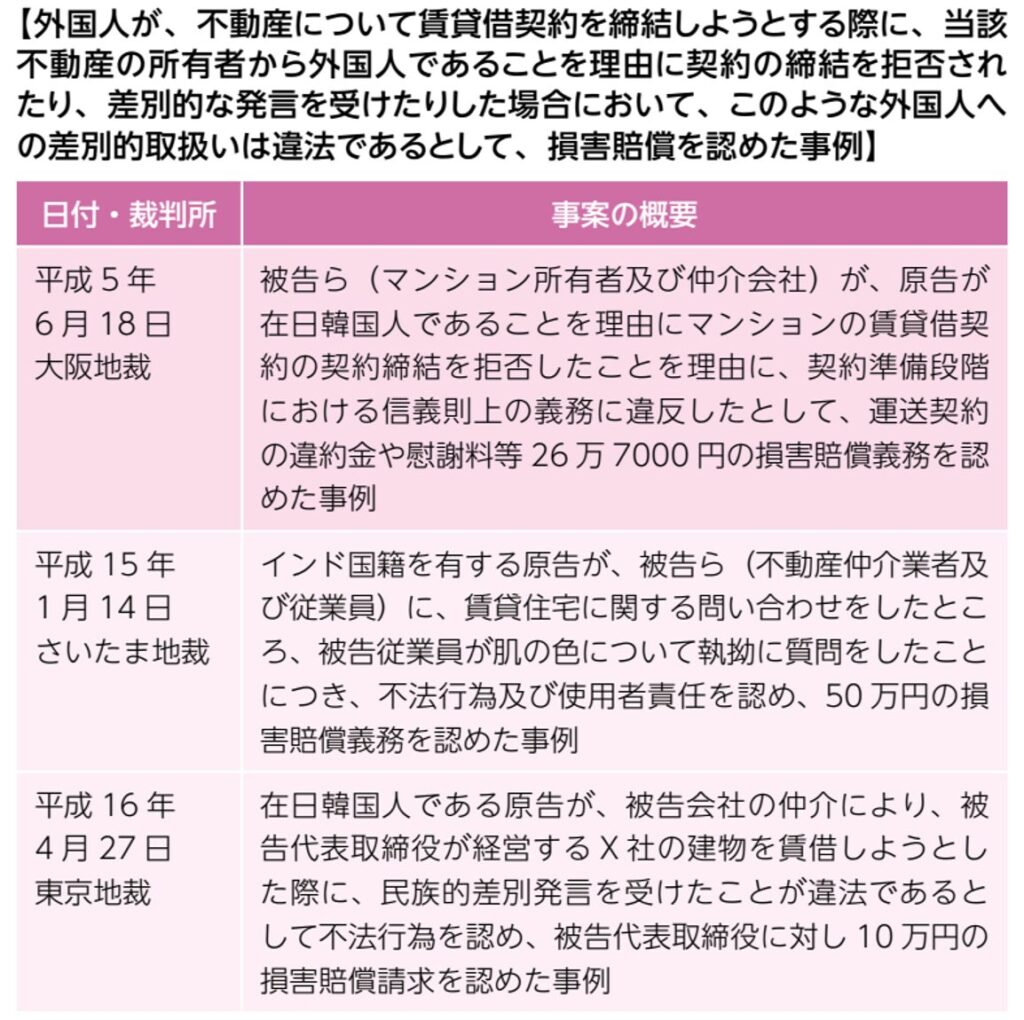

このような明確な法的根拠があるため、「外国人である」それだけの理由で不動産取引を拒絶した場合、不動産の所有者や媒介業者が損害賠償の訴訟を提起される可能性があるため注意が必要です。

しかしながら、外国人との不動産取引における最大の難関は、文化的な価値観や習慣の違いに起因する問題の発露です。

不動産関連法規や手続き、契約に関しては、外国人不動産投資家も相応の理解が進んでいるのが現状です。

冒頭で紹介した違法な建築や森林伐採の事例は、違法であると知りながら規則を軽視した、確信犯的な行為であるとも言えます。

これは、国籍の問題ではなく、まさに当事者個人のモラルの問題に他なりません。

グローバル化の進展により、外国人との不動産取引が都心部に限定されず、日本各地に及ぶに至った昨今においては、外国人向けガイドラインの整備や、オンラインプラットフォームの活用が不可欠です。

もちろん、これらを自ら作成する必要はありません。

例えば、国土交通省が公開している「不動産事業者のための国際対応実務マニュアル」では、外国人との取引に役立つ多種多様な資料が掲載されています。

https://www.mlit.go.jp/common/001201742.pdf

このマニュアルを一読し、そこに掲載されている資料集を必要に応じて提示すれば、取引自体で悩むことはそう多くないでしょう。

しかし、文化的な習慣の違いに関する配慮や、地域ルールへの順応を促すには、継続的な啓発活動が不可欠です。

外国人所有者と地域住民の相互理解とコミュニケーション促進こそが、倫理観を有する専門家として、不動産業者に求められているからです。

それを実現するためには、適切な情報提供と遵法意識の醸成が不可欠であることを理解し、私たち不動産業者は単なる経済活動に留まらず、地域社会の未来を形作り、持続可能な共生社会を実現するためには相互理解を促すことこそが重要であると認識し、活動する必要があるのです。

まとめ

不動産取引における差別は、外国人投資家に限定される問題ではありません。

同和地区出身者、在日外国人、障害者、高齢者など、多様な属性に対する差別が社会の様々な場面で確認されています。

基本的人権の尊重や不当差別の禁止は、義務教育課程で学ぶ普遍的な内容であり、日本国民であれば誰しも理解しているはずです。

しかしながら、差別解消に関する教育・啓発活動が継続的に行われているにもかかわらず、未だその根絶には至っていません。

例えば、日本では年金で一人暮らしをする高齢者が賃貸住宅を借りられない、いわゆる「住宅難民問題」が顕在化しています。

賃貸人側からは、家賃滞納、孤独死、留置物処分などのリスクを考慮すれば、貸し出すのは難しいとの意見が聞かれることがあります。

その一方で、生活保護受給者であれば家賃に充当する「住宅扶助」が支給され、さらに、家賃滞納を防止する目的で創設された自治体による代理納付制度を利用できるため、賃貸人から、「一人暮らしの高齢者には、生活保護の受給を勧めてくれないか」と提案されるケースさえ存在します。

2025年10月に施行される「改正住宅セーフティネット法」では、残置物処分を支援法人が処分できる仕組みが整えられるなど、法改正は着実に進んでいます。しかし、それでもなお、懸念される問題を完全に払拭できる状態ではありません。

法整備のみで差別意識が根絶されるほど、問題は単純ではないのです。

不動産業者は、その業務の特性上、契約当事者が抱える差別意識の狭間で苦悩することがあります。

しかし、差別は許されないとの揺るぎない信念を背景に、契約当事者に対し意識改革を促すことは、持続可能な共生社会の実現に寄与するものです。

重要なのは、適切な情報提供と遵法意識の醸成であることを深く理解し、常に学び実践する姿勢が必要なのです。