法律用語としても、また日常会話の中でも用いられる「やむをえない事情」。

日常では「のっぴきならない事情」と言い換えられる場合もありますが、親しい相手方からこのように言われれば、細かい事情を聞かなくても「何か重大な問題でもおこったのだろう」と斟酌し、それならば仕方がないと思うことでしょう。

用語の持つニュアンスから使い勝手の良い言葉として用いられます。

ですが売買契約締結以降に「やむえをえない事情により契約を解除したい」と言われたからと言って、理由も聞かず「はいそうですか」という方はおられないでしょう。

もっとも一般的な売買契約においては手付解除期日までは手付金の放棄をして、それ以降は相当の期間を定め履行遅滞の催告を行い、それでも履行されない時に限り契約を解除し、かつ予め定められた違約金を請求できるとしています。

これについては契約の解除理由についての証明や釈明を行うことは要件とされていません。

「気が変わったから」でも良いのです。

もっとも、契約約款や社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由による場合には違約金の請求はできないとしている場合も多く、また心情的なトラブルに発展する可能性も高いことから、必然的に解約事由についての説明が行われることでしょう。

この相手方の責に帰すことができない事由も、「やむをえない事情」と同じような意味合いを持っています。

同様のニュアンスを持つ言葉として「正当事由」もあり、様々な判例においてもよく見かけますが、それらの言葉に法的な定義は存在するのでしょうか?

今回はそのような疑問について解説したいと思います。

やむを得ない事情には具体的な定義が存在していない

まず法的には「やむを得ない事情」についての具体的な定義は存在していません。

それだけではありません。「相手方の責に帰すことができない事由」や「正当事由」についても同様で、法的には具体的な定義が存在していないのです。

例えば刑法には正当防衛(刑法第36)があり、その第1項で「急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為は罰しない」とされていますが、この条文にも「やむを得ず」との言葉が盛り込まれています。

同法の構成要件としては急迫不正の侵害があり、不正の侵害にたいし防衛の意志があり、かつその必要性と相当性を満たすことが必要であるとされていますが、これらは全て個別に判断される内容です。

たとえ構成要件を満たしている防衛行為であったとしても、度が過ぎれば過剰防衛が適用されます。

もっともその場合は同条第2項の「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」との定めにより減刑される可能性もありますが……。

このような例からも、これらの表現が用いられた免責規定は全て個々の事情を斟酌し客観的に判断されるということです。

例えば運転免許証を管轄する都道府県公安委員会においては、免許更新が期日までに行えなかった場合の「やむを得ない」事情について災害・海外渡航・病気・負傷・法令の規定による警察の留置施設や拘置所、刑務所などに身柄の拘束を受けた場合などと具体例をあげていますが、最後に「など」と付け足していることから、それ以外での事情においても個別に判断される場合があることを示唆しています。

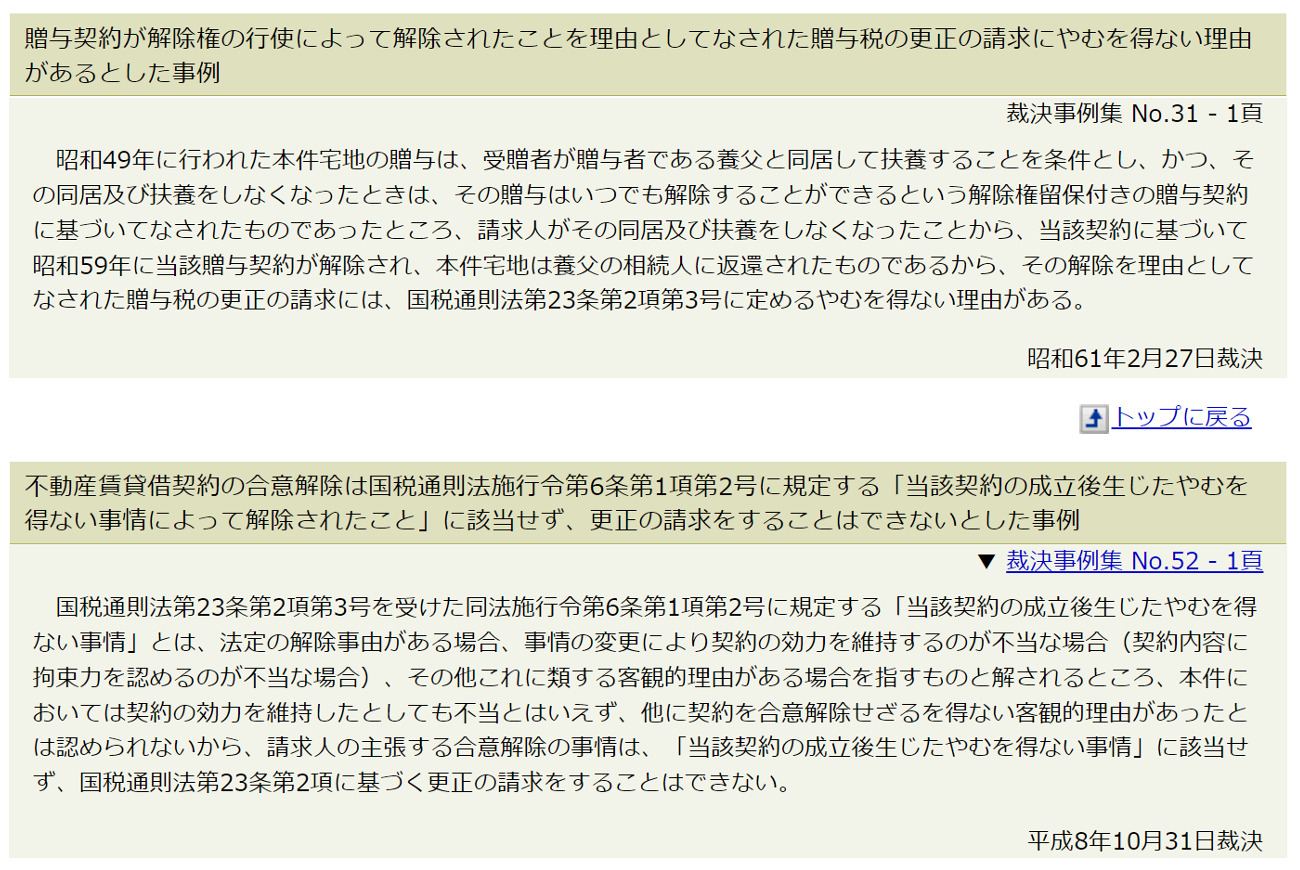

判例で「やむを得ない事情」との言葉が用いられているケースもありますが、その場合は審議する裁判官が、争いの原因となった行為や行動などにたいし、客観的に合理的な理由は存在しているか、社会通念上相当であるかを事案ごとに判断しているのです。

私たち不動産業者にたいし、国土交通省が通達文書を発し、そこに「やむを得ない事情」という表現が用いられた場合があっても、それはあくまでも権限に基づく「法規裁量行為」により使用されているものであり、判断の目安に過ぎません。

結局のところ「やむを得ない事情」について白黒つけるには裁判で結審するほかなく、その場合においても社会通念上、つまりは一般的に認識される社会的な視点や倫理観に基づき、特定の行動や決定を行うことが避けられない状況や理由を斟酌して判断されるということです。

立ち退きを求める場合の正当事由も同様

前項で「やむを得ない事情」と同様によく耳にする「正当な理由(正当事由も同義)」についても具体的な定義は存在していないと解説しました。

やむを得ない事情が「避けることができず、どうしようもない状況」として用いられるのにたいし、正当な理由は「法的に認められる妥当な理由」と理解している方が多いと思いますが、表現は違えど特定の行動が合理的であり、公正な理由であると白黒つけるためには裁判によるほかありません。

もっとも判断が妥当であるかどうかをいちいち裁判していては手間がかかりすぎるので、諸々の事情を斟酌し当事者同士が納得するのであれば「良し」としているのです。

例えば不動産業者であれば関わりになることもある立ち退き交渉ですが、ご存じのように立ち退きを行うには正当事由が必要です。具体的には借地借家法第28条の「建物賃貸借契約の更新拒絶の要件」で以下のように定められています。

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

判断基準としては当事者双方の事情を斟酌、さらに立ち退き料の給付の有無や額などを総合的に考慮するとしていますが、具体的な内容については示されていません。

正当事由が存在していれば、違約金の減額交渉はできるのか?

契約約款や社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由による場合には違約金の請求はできないとの表現は、宅地建物取引業法第35条書面及び第37条書面のどちらにも記載されることがある表現ですが、不動産取引は当事者の目的を成就させることが本位であり、損害賠償が発生するような違約事項を発生させることではありません。

ですが契約締結前の条件交渉から始まり契約・決済、物理的な意味でも引き渡しまでの間には、心ならずも契約条項に違反し、損害賠償の支払いによるほか解決できない場合もあるでしょう。

筆者は30年以上、不動産業界に従事していますのでこの「心ならずも」の状態が紛糾した経験が数多くあります。

例をあげれば、契約締結後、引き渡しまでの間にまったく予定していなかった転勤が決まり当初予定していた生活設計が大きく狂ったほか、住宅購入資金として相応の金額を生前贈与することを約定していた遺贈者が不慮の事故で亡くなり、そのため相続問題が勃発して資金計画が大きく狂ったなど様々です。

そんな時に悩むのが、はたしてそれらが「やむを得ない事情」に該当するかです。

また不利益を与えた当事者からも損害賠償や違約金の減額相談が持ち込まれます。

このような場合、はたして減額相談は可能なのでしょうか?

ご存じのように宅地建物取引業者が売主の場合、債務不履行などによる契約解除の違約金は総額の20%を超える特約を定めた場合は無効(宅地建物取引業法第38条)とされています。

この定めにより当事者がとくに要望しない場合は、損害賠償の予定・違約金については同様の割合としている場合が多いでしょう。

損害賠償は債務不履行や不法行為による契約違反などにより損害を被った場合、相手方にたいし損害を賠償してもらうことを目的としています。それにたいし違約金は、契約違反があった場合に支払うことについて契約当事者が合意した金額です。

損害賠償は民法で規定(民法709条不法行為請求権)されていることから契約書などにその記載がなくても請求することはできますが、違約金にはその定めがなく、厳密には契約書に定めがない場合に請求することはできません。

もっとも民法第420条では以下のように定めがあります。

- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

- 賠償額の予定は、履行の請求または解除権の行使を妨げない

- 違約金は、賠償額の予定と推定する

この定めは、損害の発生との関係性を定めていますが、その解釈については最高裁で「本条は、債務不履行があるときは、損害の有無や多少を問わず、常に債権者に予定賠償額を得させる趣旨である(大判大11.7.26民集1.431)」と判断されています。

これにより損害の有無や多寡によらず債務不履行があった場合、定められた違約金を請求できるのです。

これだけを見れば、違約金の減額交渉の余地は残されていません。

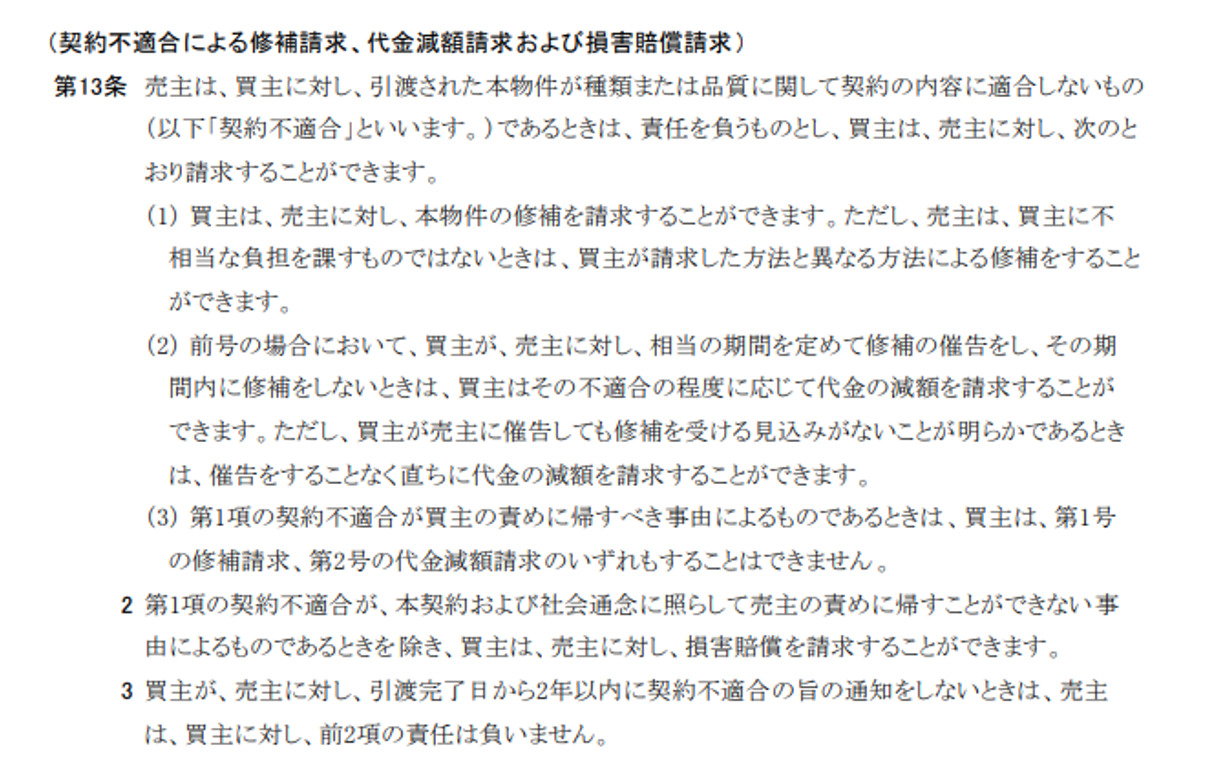

もっとも不動産売買契約書の多くは、契約不適合による修補請求・代金減額請求・損害賠償請求と、修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金を分けて約款に記載している場合が多いでしょう。

不法行為による損害賠償請求はについては「法律上特別の規定のない限り、不法行為における相手方の故意または過失を主張するものがそれを証明する責任を負う(大判明38.6.19)」との判例もあることから、本来であれば請求する側に証明責任があります。

ですが上記のように契約約款に明記されていれば、社会通念に照らして売主の責に帰すことができない事由によるものであるときを除き、債務不履行による不利益を受けた当事者が、煩雑になりがちな損害額証明を経ることなく権利行使できるのです。

法的な見解としては、契約当事者が合意することにより違約金や損害賠償予定額に上限はありません。

ですが実務としては社会通念上の範囲や、違約金の額が公序良俗に反し不当であるなど、違約により相手方が受ける損害額との兼ね合いにより適正額が判断されます。

契約不履行により不利益を受けた当事者は、損害額を証明をしなくても予め定めた違約金の全額について請求する権利を有することになります。

ですが、これまで解説したように「やむを得ない事情」、「正当事由」のほか、社会通念上という言葉にも具体的な定義は存在していないのですから、契約解除や履行遅滞に至った原因が納得できるものであれば、当事者同士の話し合いの場を設けるなど、損害を少しでも緩和できるよう動くのも私たちに求められる責務ではないでしょうか。

まとめ

今回のコラムを読んでいただければ分かる通り、やむを得ない事情を初めとした類似表現のほとんどに具体的な定義は存在していません。

その「是非」については当事者に判断が委ねられているのです。

「そんな理由があるのなら、まあしょうがないね」と理解してもらうためには、その原因をつぶさに把握し、類似する判例などを参照し理論武装したうえで「似たようなケースで争われた裁判において判例では……」などと判断材料を提供し、可能な限り穏便に収束できるよう心を砕く。

そのためにこそ用語の定義解釈や判例などを、日頃から学んでおく必要があるのでしょう。