土地に築年数相応の住宅が存在している場合、古家付土地として販売し、条件として「契約締結後、決済までに売主負担で解体します」などと条件を提示しているケースをよく見かけます。

いわゆる「解体更地渡し」です。

さてここで質問ですが、皆さんは「更地」と表現された場合、どのような状態の土地を思い浮かべるでしょうか?

広辞苑で更地が「何の用途にも当てられていない未使用の土地」と解説されているように、多くは建物やその他の定着物などが存在しない平坦な土地を思い浮かべるでしょう。

ですが土地は平坦な物ばかりではありません。

駐車場や資材置き場に利用されている場合もあるでしょうし、簡易に移動できる物置などを設置しているケースもあるでしょう。

そのような土地を更地と表現してはならないという規定は存在していません。

誤解をまねかないよう「現在、所有者の方が駐車場として利用しています」と販売資料などに記載する程度ではないでしょうか。

市街化区域内の平坦な宅地を、建築予定がないからと所有者が畑として利用しているケースにおいて、その物件を売土地として販売したいと依頼された場合、「閑静な住宅街の更地」などのコピーを販売資料や広告に記載するのではないでしょうか?

さて、このように考えていけば「更地」は平坦であることがその呼称条件ではないようです。

同様に一部植樹が残っているから該当しないといった類のものでもないようです。

そのような認識の違いによるのでしょうか、解体更地渡しを条件として土地の売買契約を締結した場合、隣地と共有で設置された塀が残されていること(この場合、構造的にも撤去できないケースも多々あります)や、土中の埋設物、土の流出により想定される近隣トラブルを防止する目的で意図的に残された土留めなどを原因として「話と違う‼」とトラブルに発展するケースが見受けられます。

そこで今回は更地の定義を始めとして、解体更地渡しとして契約する場合の注意点について解説したいと思います。

そもそも更地の定義はあるの?

そもそもの話ですが、法的な意味も含め『更地』にたいする定義は存在しているのでしょうか?

調べてみると諸説あるようですが、私たち不動産業者としては『不動産鑑定評価基準』による定義を採用するのがもっとも良いようです。

不動産鑑定評価基準は国土交通省が不動産鑑定士(もしくは不動産鑑定士補)にたいし明示した指針や基準です。

ですから、法的な定義と断定はできないまでも法令や実務上の慣行も踏まえ作成されたその性質から考えると、実務上では法的な定義として機能していると言えるからです。

それを踏まえた上で不動産鑑定評価基準においては、まず宅地の類型として有形的利用及び権利関係の態様に応じる形として、宅地は更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられるとしています。

このうち更地は「建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地」と定義付けています。

私たちはこれを、『更地の定義』と理解しておけば良いでしょう。

さてこの場合、使用収益を制約する権利とは借地権や地上権、賃借権などを意味しているのですが、それらについては売買の場合、当然に権利が抹消されるでしょうから割愛するとして、「定着物がない」に着目しましょう。

土地の定着物は建物を始めとして樹木や未分離の果実、移動が困難な庭石や石垣、塀などを指すのはご存じのとおりです。

民法第86条では「土地及びその定着物は不動産とする」と定めていますが、定着物についての具体的な記述はありません。

もっとも、工場の機械が定着物なのかそれとも従物なのかを争った判例(大判明35.1.27)において「定着物とは自然の形状に基づき土地に付着したものを言うが、その自然の状態を毀損しなければ分離・移動できない物に限る趣旨ではない」とされ、また仮植中の草木が定着物にあたるかについて争われた判例(大判大10.8.10)では「土地の定着物とは一時の用に供するためではなく、土地に付着するものをいう」とされました。

これらの判例を踏まえ端的に表現すると「土地に定着している状態で使用することが、その物の性質から妥当なものが定着物である」と理解しておけば良いのでしょう。

更地渡し条件の場合、どこまで解体すれば良いのか

さて更地と定着物の定義については前項で解説しましたが、それでは決済時までの「解体更地渡し」を条件として古家付きの住宅を契約した場合、どこまで解体すれば良いのでしょうか。

無論、定着物を全て解体・撤去することが条件とされるのですが、例えば民法225条の「囲障の設置」に基づき共同の費用で設けられた「塀」がある場合です。

これが新しければ良いのですが、現に共同の塀が存在している場合は大概が古い。

なかには表層のコンクリートが剥離して、鉄筋がむき出しかつ錆びている。

いつ倒壊してもおかしくない状態のものを見かける場合もあります。

この場合、塀の保存に要する費用については相隣者が等しく負担する(民法第226条)と定められていますが、それがなされていないから無惨な状態となっているのでしょう。

言うまでもなくそのような状態の塀なども解体時に撤去してしまうのが一番良い。

ですが、共同所有であれば勝手に壊すことなどできません。

当然に塀の共同所有者の承諾が必要です。

共同所有者が隣地に居住している場合や、そうではなくても調査により居所が判明している場合は良いのですが、そうではない場合、いわゆる所有者不明地の場合はどうしようもありません(厳密には裁判を提起する、もしくは行政代執行により解体する方法などはありますが)

さきほど更地の定義を「建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地」であると解説したように、「解体更地渡し」を条件として契約した場合、購入者は特段の説明を受けていない場合、当然にそのような塀も解体された状態を想定している可能性が高いでしょう。

これではトラブルが生じても当然です。

そのようなトラブルを回避するためには、契約書の特記事項などに「売主は所有権移転の時期までに、建物及びその工作物、立木などの一切を解体・撤去しなければならない」などの法的に曖昧な記載だけではなく、どこまでの解体を実施するかについて、平面図を利用するなどして可能な限り具体的にしておくことが必要です。

どこまで具体的な記載をするか

先述したような曖昧な表現(建物及びその工作物、立木などの一切を解体・撤去)で契約を締結したことによるトラブルは少なくありません。

筆者のもとにも定期的に相談が寄せられますし、また裁判例も数多く確認されます。

これらのトラブルは、そのほとんどが認識の違いを原因としています。

つまり「更地渡しなんだからこれくらいまでやって当然だろう」という購入者と、「定着物はある程度まで解体して撤去したのだから、これで十分だろう」という認識の違いです。

もっともこれは、認識の違いではなく解体業者が原因となる場合も多いでしょう。

例えば工事開始前の近隣挨拶回りが不十分であったり、工事中の粉塵や騒音対策が杜撰であったりするケースなどです。

そのような問題を引き起こす解体業者はおおよそ瓦礫撤去や整地についても精度が低いものです。

もっとも解体業者の選定や依頼、解体箇所などについての詳細な打ち合わせについては私たちが依頼されることも多いのですから、私たちが気をつければ良いだけではありますが……。

さて話を戻し、解体更地渡しについてのトラブルが裁判で争われたケースを見てみましょう。

裁判においては先述した特約条項に基づく解体後の状況について、そのほとんどが「契約の目的を達成できている状態」と解釈しています。

もっともこれは、建物を新築するのが目的なのだから、その根掘り部分だけが解体されていれば良いという単純な考え方ではありません。

契約前における不動産業者からの説明内容や契約までの経緯、土地の現状や諸条件によりその解釈もことなるという考え方です。

そのため何が必要か。

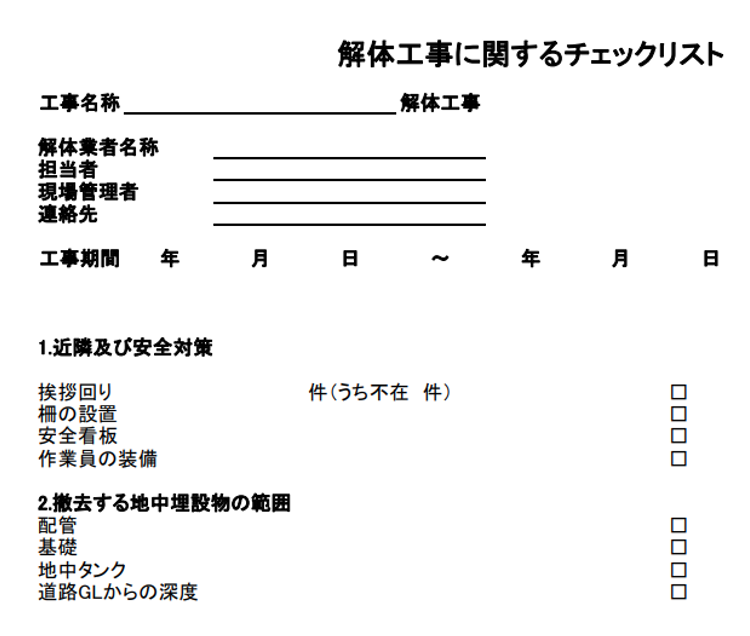

解体工事に関するチェックリストを作成し、売主・買主はもとより、解体を依頼する業者においても情報共有を徹底することです。

残念ながら上記のような民間における解体工事のチェックリストについて、インターネットではフォーマットの提供はされていないようですが、上記のようにエクセルやワードで簡単に作成できます(実際に筆者も自作したものを使用しています)

盛り込む内容については、例えば樹木の撤去については地表から出ている部分だけなのか、それとも根の部分から掘り返して撤去するのか、その場合、埋戻しはもとの土で行うのか、それとも植裁に必要な土に入れ替えるのか、また地中埋設物の撤去については道路GLから何mまで行うか、共同所有の塀についてはどう処理するのかなど、契約不適合責任との関係性も考慮しながら明確に取り決めることです(可能であれば平面図などに詳細な記録を残し、それを解体業者に伝達します)

かなり面倒な作業に感じるかも知れませんが、トラブルが発生してその処理に追われるぐらいならその防止対策に時間をかけるほうが建設的だと言えるでしょう。

くれぐれも曖昧な表現でしかない特約だけで終わらせないことが肝要なのです。

まとめ

実務として「解体更地渡し」を条件とした古家付土地の取扱は多いものです。

不動産業者であれば一度も扱ったことがないという方を探すほうが難しいかも知れません。

日本人の一般的な認識としては、木造住宅の寿命は20~30年といったところでしょうか。

実際には工法や使用されている外壁などの部材、所有者のメンテナンスの頻度、外部環境などからの影響などにより一概にはいえないのですが、建築後100年以上が経過しても現役で居住されている諸外国の物件と比較すれば「短い」との印象を受けます。

販売図面などの築50年と記載されている時点で、住宅としての価値はないと判断されてしまいますからその販売を手掛ける私たちがどのように考えるかにもよるでしょう。

ですがメンテナンス状況も芳しく無く築年数も相応であれば、現況居住中であっても建物評価はマイナスになります。

現況のまま販売する場合は解体費用を見越した分だけ価格を下げる、もしくは解体更地渡しを条件として市場流通価格を参考に値付けするかでしょう。

後者の場合、解体費用の概算については正式居依頼して見積もりをとるのが正解ですが、一括査定などの場合は競合もあり、より早いアプローチが望まれます。

そのような場合、建物の㎡数に30,000円などを乗じて算出することも多いのですが、実際には建物構造や植樹の量や大きさ、塀や土留ブロックの有無などの諸条件により金額も大きく変動しますから、単純計算で算出できるものではありません。

スピードが鉄則であることに異論はありませんが、その場合においても不確定要素については念頭におき、対応するよう心がけたいものです。