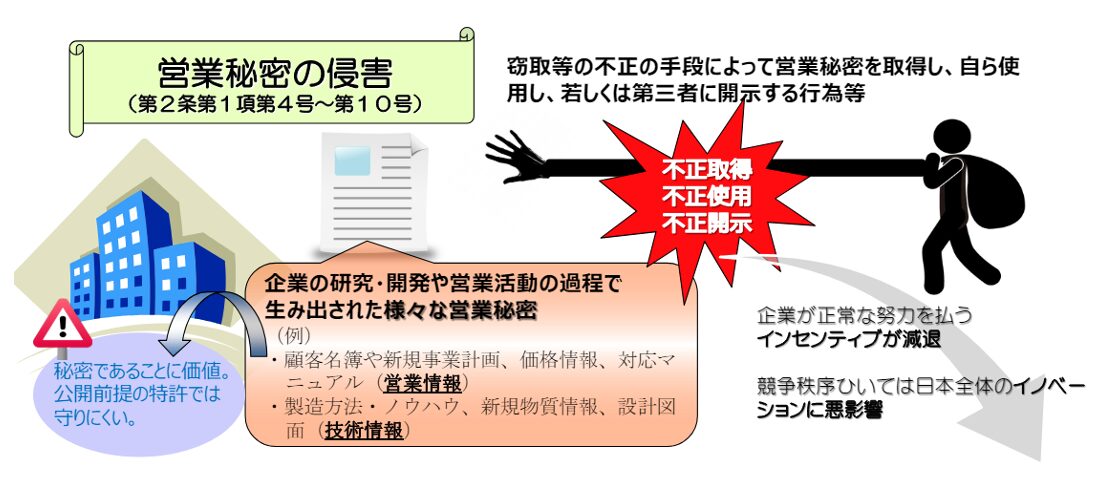

近年、情報漏洩による企業間の風評被害や訴訟リスクの増加を受け、企業間における情報セキュリテイ対策が強化されています。

個人情報保護法の適用事業者が拡大された以降、規模によらず事業者の全てが個人情報取扱事業者となり、個人情報の利用・取得、データ管理、第三者提供、本人への権利対応などについて、法に基づく取扱が義務とされています。

宅地建物取引業者も例外ではありません。

顧客情報や取引情報など、漏洩すれば多大な損害を与える可能性のある情報を取扱うため、高度な情報セキュリティ対策が必要です。

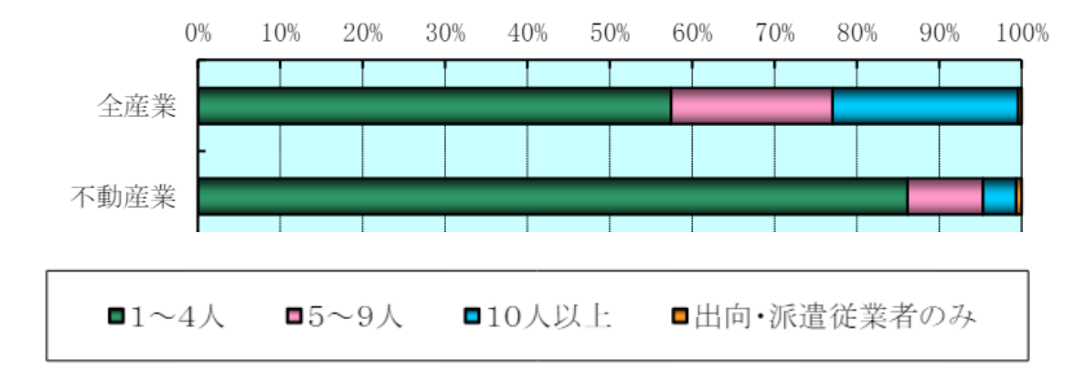

しかし、従業員10人未満の小規模事業者が全体の9割以上を占める宅地建物取引業者においては、情報セキュリティ対策に関する知識やノウハウが不足していると感じることがあります。

同業他社に個人情報取扱マニュアルや管理規程の有無を尋ねると、「そんなのあったかな?」と回答されることが多いのです。

近年では企業間における情報漏洩を防止するために、秘密保持契約(CA: Confidentiality Agreement)の締結が一般化しつつあります。

CAとは、契約当事者間における秘匿情報を特定し、その取扱に関してのルールを定める契約です。

締結された契約には法的拘束力が付されますから、それに反した場合にはペナルティーを受けることになります。

宅地建物取引業者は事業の性質上、個人情報だけでなく、漏洩してはならない重要な情報を取り扱います。

そのため媒介契約の締結前に、相手方からCAの締結を要望されることが一般的になりつつあります。

また共同媒介において詳細情報の開示を求めた場合、CAの締結を要求されるケースも増えています。

しかし、CAに関する理解が十分に浸透しているとは言えず、筆者の元に「CAの内容に問題がないか確認してほしい」といった相談が多数寄せられます。

そこで今回は、今後さらに一般化されていくであろうCAの目的や留意点について解説していきます。

宅地建物取引業者におけるCAの必要性

宅地建物取引業法第45条では、「正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない」と定められています。

しかし、「正当な理由」の範囲が明確に示されておらず、判断基準も曖昧です。

国土交通省による「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、裁判の証人として証言を求められた場合や、秘匿が不実告知に該当する場合など、いくつかの例示を確認できます。

しかし、あくまで例示であり、「正当理由に該当するか否かは、個別具体の事例において判断する必要がある」とされているのです。

その曖昧さにより、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

●媒介業者が情報漏洩を理由に訴訟を提起される。

●宅地建物取引業法に違反するとして行政処分を受ける。

CAは、漏洩してはならない秘匿情報の範囲を明確にし、情報取扱に関するルールを定め、違反時のペナルティーを定める契約です。したがって情報の漏洩防止やトラブル回避に有効な手段となるのです。

CAは、外注先との業務委託契約時、新規取引開始時、自社従業員への機密情報取扱義務設定時など、汎用性のある契約です。

媒介業務については、以下の場合に締結されるが多いでしょう。

●売主(賃貸人)もしくは買主(賃借人)と媒介業者間。

売主や買主に関しての秘匿情報が、媒介業者から漏洩されないよう約する。

●購入検討者(もしくは賃借検討者)と売主(賃貸人含む)。

当事者間の秘匿情報が、相手方から漏洩されないよう締結する。

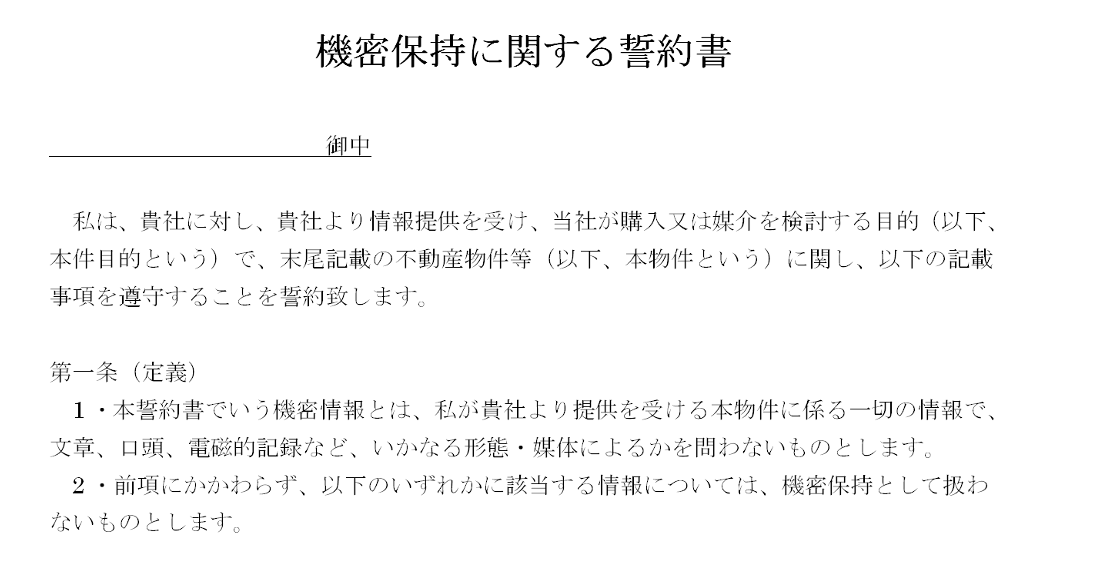

また契約書ではなく、誓約書の提出を要望される場合も多いようです。

経済産業者からNDA(秘密保持契約書)に関しての「各種契約書等の参考例」は開示されていますが、およそ標準契約書と呼べるものではありません。

重要なポイントとして、「個別具体的事情を踏まえた上で書き分ける必要がある」と述べられている通り、実務上も締結を要望(もしくは誓約書の提出要望)する当事者の一方が作成した書面が利用されています。

したがって、記載内容について十分に確認し、合意できない箇所については訂正や削除を要望する配慮が必要です。

具体的には以下の点に注意する必要があります。

1. 秘匿情報の範囲

●どの情報が秘匿情報に該当するのか、定義された内容を確認する必要があります。

●文章、口頭、電磁的記録など形態・媒体を問わず適用されているかの確認が必要です。

2. 情報取扱のルール(自社で対応可能かも含め検討)

●コピーや写真、電子データなど各媒体への複製制限や、目的上必要な場合の適用範囲は明確に把握する必要があります。

●相手方からの返還請求にたいする対応方法なども要確認です。

3. 違反時のペナルティー(損害賠償責任の範囲や額に注意)

●提供を受けた時点で既に公知されている情報の開示や、行政機関又は法令に基づく命令により開示する場合においては、機密保持から除外されていることを確認する必要があります。

●損害賠償が規定されている場合、その額がどこまで及ぶのかについても留意しておく必要があります。

4. 紛争解決に関する条項(準拠法や管轄裁判所を確認)

●日本の不動産取引であれば、日本法に準拠するのが一般的ですが、確認を怠らないよう注意しましょう。

●紛争が生じた場合の管轄裁判所についても同様です。

CAは、宅地建物取引業における情報漏洩リスクを低減し、顧客との信頼関係を構築するために有効な手段です。しかし、CAを締結しただけでは情報漏洩を防止できません。

そのため以下のような対策を講じる必要があります。

●従業者への情報セキュリティ教育の実施

●情報資産の管理体制の整備

●情報システムのセキュリティ対策の強化

●定期的な情報セキュリティ監査の実施

CAに関しての理解を深めると同時に、情報セキュリティ対策を強化していくことが重要なのです。

守秘義務が及ばないケース

CAを締結しても、開示が一切許されないわけではありません。

たとえ、「承諾を得ずに第三者に開示しない」旨の文言があったとしても、宅地建物取引業法や公序良俗に基づき、情報開示が義務付けられる場合があります。

宅地建物取引業者は、業務に関し、故意に重要な事項を告げず、不実の事項を告げることが禁止(宅地建物取引業法第47条1号)されています。

例えば、販売物件に駆体の損壊や腐食、白蟻被害、地盤沈下などが発生している場合、売主から「発覚すれば売買契約に影響を与えるから内密にして欲しい」と依頼されても、応じる必要はありません。

宅地建物取引業法上の重要事項開示義務は、売買契約の円滑な成立と、買主保護を目的としています。

したがって宅地建物取引業者には、物件の重要事項について正確に説明する義務があるのです。

CAの内容が公序良俗に反する場合、その契約は「無効」となります。

無効とは、法律行為が最初から効力を生じないことを意味します。

したがってCAを締結した後でも、公序良俗上開示すべき情報(犯罪行為に関する情報など)である場合、それを隠蔽する必要はありません。

その場合、契約の無効を主張できます。

ただし契約無効を主張するには、以下の点に注意する必要があります。

●契約無効を主張する旨を相手方に確実に伝える(内容証明郵便の利用が望ましい)。

●必要に応じ弁護士の判断を仰ぐ。

行政機関又は法令に基づく命令による開示については、相手方の承諾を必要としません。

しかし命令等の詳細については理解しておく必要があるでしょう。

例えば、捜査機関から「捜査関係事項照会書」を提示され情報開示を求められた場合、無作為に応じる必要はありません。照会理由について説明を求める必要があります。

捜査関係事項照会書による開示請求にたいしては、報告義務が課されます。

ですが直接強制ないし間接強制までは認められていません。あくまで任意処分であると解されているのです。

また弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会も同様です。

弁護士はその職務の公共性から受任している事件について必要な事項の報告を、弁護士会に申出る権限が法律上認められています。

法律で規定されている制度ですので、原則として回答・報告する義務があるとされています。

ただし、照会の必要性や相当性に欠けている場合には、回答・報告しなくて良いともされています。

これらの開示請求については、その理由が正当なものであれば開示しても問題はありません。

開示しても個人情報保護法違反や、CAの違約とされることはありません。

本人の同意がなくても、第三者に情報提供できるケースとして「法令に基づく場合」が規定されているからです。

しかし裁判所や行政からの開示命令については拒否権が存在しません。

命令が発せられた場合は従う必要があるので、混同しないよう注意が必要です。

まとめ

今回は近年増加しているCAについて解説しました。

CAに関する契約書のフォーマットについては、インターネットで検索すれば数多く確認できるでしょう。

ですがCAについては、不動産売買契約書などのように、管轄省が推奨する標準契約書は存在していません。

実務上は契約当事者が、その必要性に応じて作成したものが用いられています。

経済産業省は公式HPで「営業秘密」に関する特設ページを設け、情報に関する周知や過去に発生した漏洩事件の概要などを公開すると同時に、ハンドブックや活用事例、各種契約書の参考例など様々な有益な情報を提供しています。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#handbook

顧客情報や取引情報など、漏洩すれば多大な損害を与える可能性のある情報を取扱う私たちは、経済産業者から公開されている内容の理解に努め、自らの知見を拡充すると同時に、今後、CAの締結が標準化される可能性に備えることが大切なのです。