タイトルに用いた「遺憾の意」は、単に残念な気持ちを表す言葉に留まりません。

そこには「期待外れ」や「心残り」といったニュアンスが深く込められ、公的な場で用いられる際には、明確な非難や抗議の意味合いを帯びます。

令和7年6月26日、国土交通省は、令和6年度において実施した全国107社の管理会社に対する立入検査の結果を公表しました。

その中で、実に22社に対して是正指導が行われた事実を踏まえ、不動産・建設経済局参事官名義で一般社団法人管理業協会理事長宛に、この「遺憾の意」を表明し注意を促したのです。

令和6年度の立入調査は、令和5年に引き続き、以下の5つの重要事項を中心に実施されました。

2. 重要事項の説明等

3. 契約成立時の書面交付

4. 財産の分別管理

5. 管理事務の報告

国土交通省は、2年連続で一般社団法人管理業協会の会社員(加盟管理会社)が、是正指導の対象に含まれていることに「遺憾の意」を表明した背景には、継続的な指導にもかかわらず改善が見受けられない現状への強い懸念があります。

今後も立入検査を含む指導を継続し、悪質な適性法違反に対しては、厳正かつ適正に対処する方針を明確に通達したのです。

また、単なる苦言に終わることなく、法令遵守の徹底を図るためさらなる研修活動の促進を要請し、その実施結果の報告を求めています。

この適正化に向けた要請は、管理業に携わる全ての関係団体に発せられています。

本稿では、具体的にどのような点で適正法違反が指摘されたのかを再確認し、違法とされないための実効性のある対策について詳細に解説します。

不動産管理業界に求められる厳格な法令遵守

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は、令和2年6月19日の施行以来、最新の改正である令和7年6月1日までに、実に4度の改正が重ねられてきました。

これほど短期間に法改正が行われた背景には、不動産価格高騰など社会経済情勢の変化に伴い、国民の生活基盤としての賃貸住宅の役割が、従来にも増して重要性を高めているという現実があります。

一般的に法改正は、手続きが煩雑で実務上運用の課題が顕在化した場合や、予期せぬ抜け道や拡大解釈が生じた場合に実施されますが、しかし今日の法改正は、社会的な要請により早期対応が求められるケースや、社会情勢が急速に変化する中で、制度上不断の見直しが必要とされる場合にも積極的に行われています。

本法律の新規制定時、賃貸住宅管理業に登録制度が導入されたのは、これによって業務の適正な運営が確保されると期待されたためです。

ちなみに、令和6年度末時点の登録業者数は9,881社に達しています。

しかし、単に登録制度を設けるだけでは、必ずしも法令が遵守されない現実が明らかになりました。

報道発表によれば、令和5年度に全国100社に対して実施された立入検査では、前年比8.8ポイント増の29社(29%)に是正指導が行われたとされています。

また、令和6年度には107社の立入検査が実施され、そのうち22社(20%)へ是正指導を実施したとされています。

しかしながら、これらの数値は、悪質性が高いと判断された適正法違反に対する是正指導に限定されたものであり、賃貸住宅管理業における問題の実態は、この数字に留まりません。

例えば、令和6年6月から令和7年3月にかけて実施された187社に対する立入調査では、実に約68%にあたる127社において、何らかの問題点が指摘されています。

ちなみに、令和5年度は179社に対し立入検査が実施され、59%(106社)で是正指導が行われたことから、問題指摘の割合は前年より増加しているのが現状です。

ただし、立入検査の選定は全国の登録業者から無作為に行われていますので、単年度の調査結果のみを根拠に増減していると断定はできません。

この一連の数値は、賃貸住宅管理業全般において関連法令に対する理解が不足していることを強く示唆しているのです。

立入検査が実施されるごと、毎回のように厳重な注意喚起が重ねられてきたにもかかわらず、検査のたびに適性法違反が確認されている現状は、まさに国土交通省が厳しい「遺憾の意」を表明するに足る、極めて由々しき事態と言えるのです。

何が指摘されているのか

立入検査における重点調査項目は冒頭で解説した通りですが、ここでは、具体的にどのような点が問題として指摘されたのか、詳細に見ていきましょう。

①法第13条関係(管理受託契約書の書面交付義務違反)

指摘件数:35件(令和5年度26件)

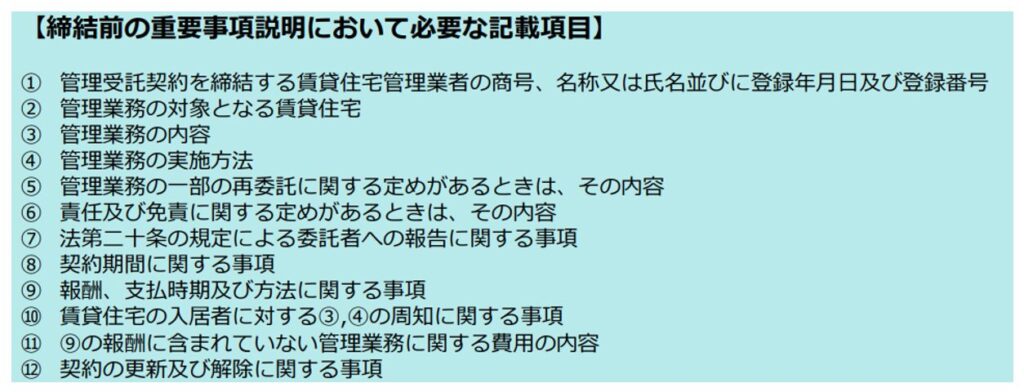

賃貸住宅管理業者は、委託者と管理受託契約を締結する前までに、国土交通省令で定められた書面(重要事項説明書)を交付し、説明する義務があります。

この書面には、賃貸管理業の登録年月日や登録番号、入居者への管理業務内容および実施方法の周知に関する事項などが厳格に定められており、これらの記載不備や不記載が主な指摘事項となっています。

②法第14条関係(管理受託契約締結時の書面交付義務違反)

指摘件数:60件(令和5年度57件)

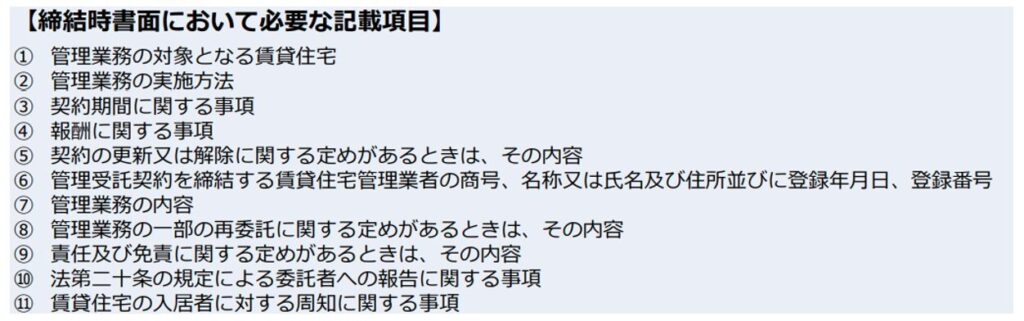

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する際、賃貸人に対し遅滞なく、法的記載事項を漏れなく記載した書面を交付する義務があります。

主な指摘は、法的記載事項の不記載に関するものです。

③法第16条関係(分別管理義務違反)

指摘件数:7件(令和5年度2件)

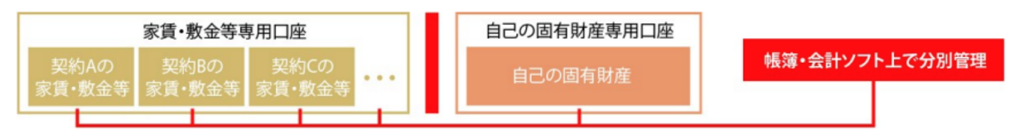

管理受託業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭は、自己の固有財産や他の管理受託契約に基づき受領する金銭と、明確に分別して管理する義務があります。

具体的には、自己の固有財産とは別に、賃貸管理業務で受領する金銭専用口座を開設すると同時に、入出金状況や勘定科目について、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できるよう管理する必要があります。

④法第17条関係(従業者証明書の携帯義務違反)

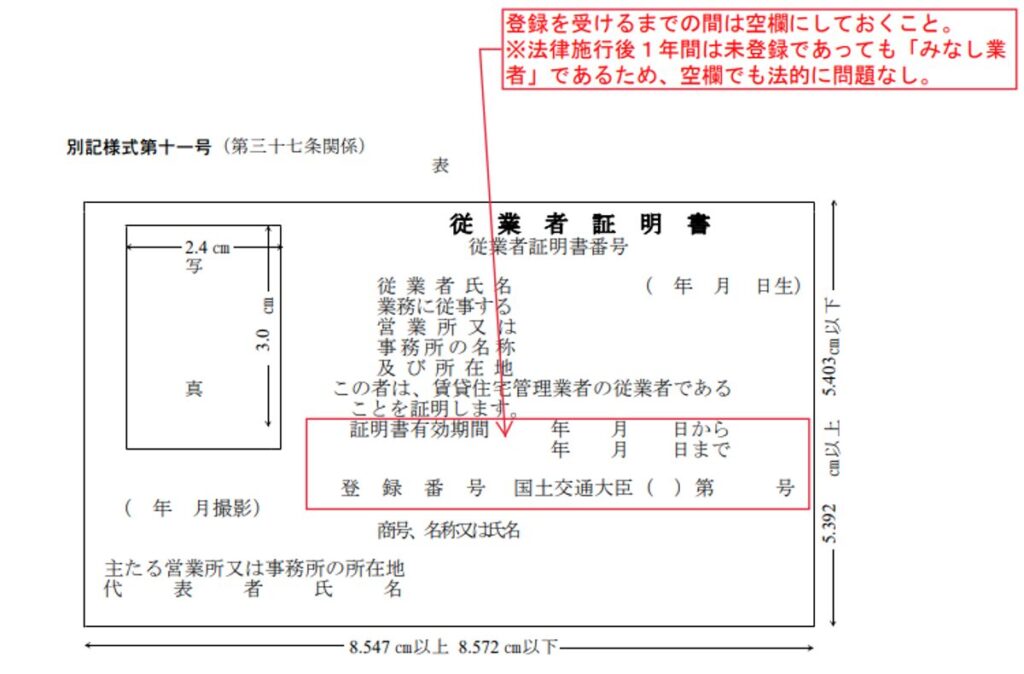

指摘件数:42件(令和5年度22件)

賃貸住宅管理業者は、業務に従事する使用人に対し、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ業務に従事させてはなりません。

また、利害関係者から請求があった際は、その証明書を提示する義務があります。

指摘は、携帯以前に作成自体がなされていないケースが多数を占めています。

⑤法第18条関係(帳簿の備付け等義務違反)

指摘件数:41件(令和5年度37件)

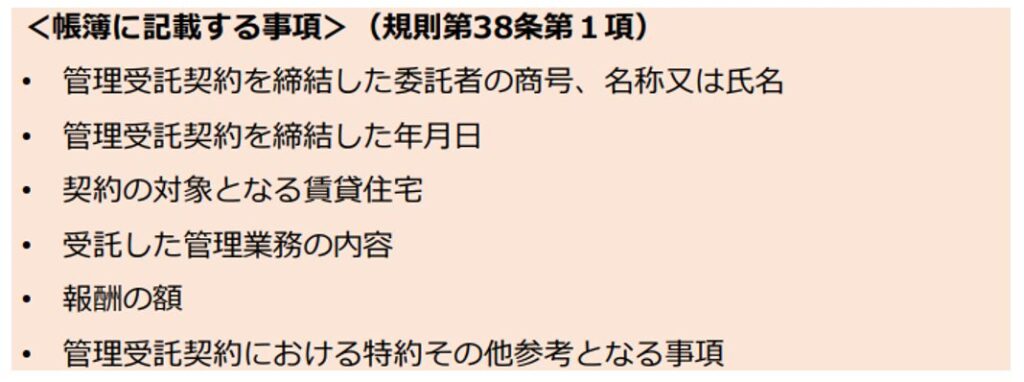

賃貸住宅管理業者は、国土交通省の規定に基づき、営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付ける義務があります。

記載内容は法定記載事項を遵守する必要があり、かつ事業年度ごとに閉鎖して保存する義務があります。

指摘は、帳簿の未整備や記載内容の不備、保存義務違反などです。

⑥法第19条関係(賃貸住宅管理業者標識の提示義務違反)

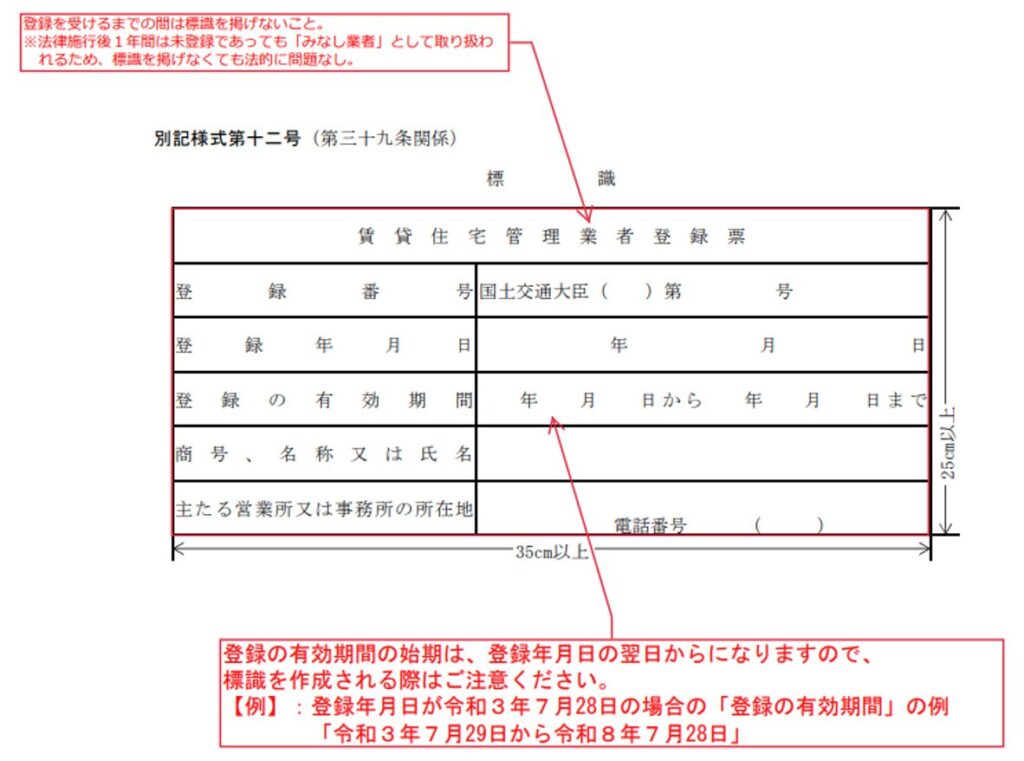

指摘件数:22件(令和5年度13件)

賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定められた様式の標識を掲げなければなりません。

宅地建物取引業の標識を掲げている場合でも、この標識の省略はできません。

指摘は、標識の未作成や法定様式に則っていない点などが挙げられます。

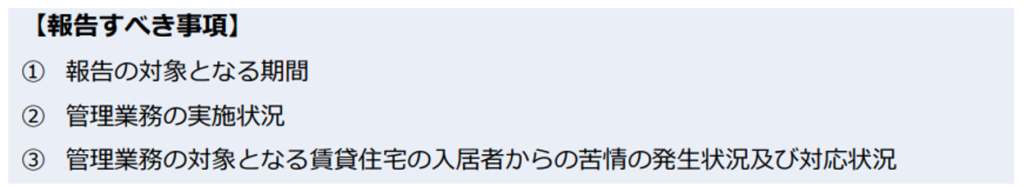

⑦法第20条関係(委託者への定期報告)

指摘件数:20件(令和5年度16件)

賃貸住宅管理業者は、1年を超えない期間ごと、および管理受託契約の期間満了後に遅滞なく、国土交通省令で定められた内容が記載された管理業務報告書を作成し、委託者へ交付して説明しなければなりません。

指摘は、定期報告の未実施、法定記載事項の記載不備、委託者への説明不備などです。

⑧法第28条関係(誇大広告等の禁止義務違反)

指摘件数:6件(令和5年度7件)

特定転貸事業者(特定転貸借契約によって賃貸した住宅を第三者に転貸する事業を営む者)または勧誘者が広告を行う場合、国土交通省令で定められた各事項について、著しく事実に相違する、または優良・有利であると誤認させる表示が禁止されています。

具体的には、委託者に支払われる賃料、条件、変更、契約解除に関する記載の不備や、借地借家法に関する事項の不記載が指摘されました。

⑨法第30条関係(特定転貸借契約締結前の書面交付義務違反)

指摘件数:13件(令和5年度7件)

特定転貸借契約締結前の書面は「重要事項説明書」を指しますが、維持保全の実施方法や保全に要する費用分担など、法定記載事項の記載不備が指摘されています。

⑩法第31条関係(特定転貸借契約締結時の書面交付義務違反)

指摘件数:19件(令和5年度17件)

維持保全の実施状況報告に関する事項、転貸借人への維持保全方法に関する周知など、法定記載事項の記載不備が指摘されています。

⑪法第32条関係(特定転貸借業者の書類閲覧義務違反)

指摘件数:26件(令和5年度24件)

特定転貸借業者は、国土交通省令の規定に基づき、その業務および財産の状況を記載した書類を営業所や事務所に備え付け、特定転貸借の相手方または相手方になろうとする者の求めに応じて閲覧させる義務があります。

指摘は、主に業務状況調書の未作成に関するものでした。

これらの指摘事項を見ると、従業者証明書の携帯不備や業者票の不掲示といった基本的なルールから、委託者への定期報告未実施、法定記載事項の記載不備、さらには金銭の分別管理に至るまで、賃貸住宅管理業者として当然に実施されるべき業務について多数の問題が確認されています。

特定転貸事業者による誇大広告などは、背景に意図的な悪意が存在する可能性も否定できませんが、それ以外の指摘については、相当程度、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」についての理解不足が、根本的な原因である可能性が高いと推察されます。

委託者の重要な財産を運用・管理する責務を負う賃貸住宅管理業者として、登録事業者は課せられた義務を正確に理解し、業務に精励することが不可欠なのです。

まとめ

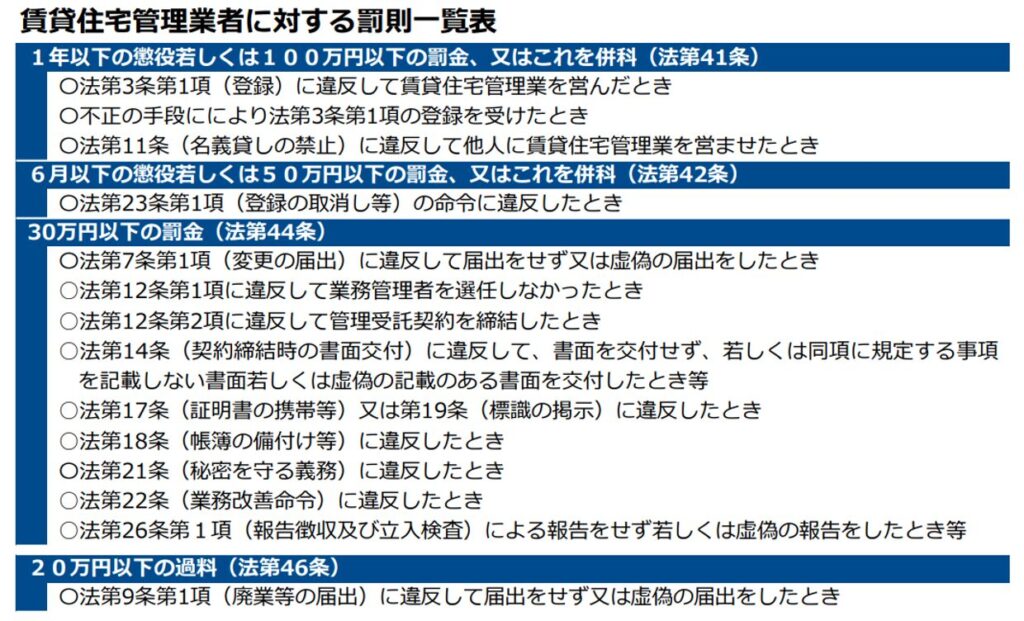

宅地建物取引業者と同様に、賃貸管理業者に対しても、違反の程度に応じて、懲役や高額な罰金、またはその併科が科せられる厳しい罰則や監督処分が設けられています。

これらの規定が導入された主な理由は、単に法律や規則を遵守させるためだけではありません。

その背景には、違反行為を抑止し、賃貸住宅管理業者の健全な運営を通じて社会秩序を維持するという明確な目的があります。

委託者の重要な財産を運用・管理するという重大な責務を負う賃貸住宅管理業者は、その社会的責任を深く認識する必要があります。

そのために「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の理解を一層深め、法令を厳格に遵守して業務に精励することは、もはや単なる義務ではなく、プロフェッショナルとして不可欠な要件です。

この厳格とも言える姿勢こそが、業界全体の信頼性を高め、持続可能な発展へと繋がる基盤となるのです。