このコラムをお読みになっている不動産業者の皆様は、マンション管理の重要性は言わずもがな、その本質について深く理解されているでしょう。

一つの建物に多くの区分所有者が居住する分譲マンションでは、共有部分の清掃といった日々の管理、さらには10年から15年周期で実施される大規模修繕に至るまで、建物全体を適切に維持管理するには様々な業務が不可欠です。

戸建て住宅とは異なり、区分所有者が直接維持管理できるのは専有部分に限られるため、区分所有者は購入と同時に管理組合の一員として、この管理体制の一翼を担うことになります。

しかしながら、特に共働き世帯の増加を背景に、若い世代ほど管理組合の役員として積極的に管理運営に参画する意欲が低い傾向も見受けられます。

もっとも、区分所有者である以上、共有部分の清掃や光熱費などの日常管理費用(管理費)、そして高額な大規模修繕に充当される修繕積立金の負担から免れることはできません。

ですが、私たち不動産業者のもとに、「管理費や修繕積立金の額が高すぎる」、あるいは「突然に値上げされた」といった相談が寄せられることも少なくありません。

また、これらの費用が「高かすぎる」として購入を見送る顧客もいます。

確かに、住宅ローンや税金以外に必要とされる費用負担ですから、大きな関心事に違いありません。

しかしながら、戸建て住宅でも日々の清掃や管理は必要であり、それを業者に委託すれば当然に費用が発生します。

さらに、外壁の塗装や交換を計画した場合は高額な費用負担を余儀なくされ、その費用をどこから拠出するか悩まれることでしょう。

町中で時折見かける、塗装がところどころ剥離している、あるいはサイディングが異様に膨張している住宅は、費用の拠出を惜しみ必要な修繕を怠った結果です。

それにより、再販時においてマイナスの評価となることが珍しくはありません。

その点、月々の管理費や修繕積立金を負担することで、適切に運営・維持管理される分譲マンションは、ある意味で手間がかからないとも言えるでしょう。

しかし、それは徴収された資金が適切に運用されている場合に限られます。

時折、長期的にわたる管理組合理事長の私的流用が問題となる事例があるように、組合員による適切な監視は不可欠です。

しかし、適切な日常管理と建物の長期的な維持管理を実現するためには、適切な額の徴収は必然であり、それなくして快適な生活を維持できません。

この理屈は、不動産業者であれば当然に理解されているでしょう。

しかし、管理費や修繕積立金を「余計な出費」と誤解する顧客に対し、マンション区分所有者の責務、外部管理方式の必要性、そして管理費や修繕積立金の徴収額に関する妥当性について詳細に説明することは、時に困難を伴います。

そこで朗報です。国土交通省は2025年6月30日、ビッグコミックに連載中の人気漫画「正直不動産(漫画・大谷アキラ、原案・夏原武、脚本・水野光博)」とタイアップし、マンション購入時に留意すべき管理に関する情報やその入手方法について周知を図るためのパンフレットを公開しました。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001897810.pdf

パンフレットには、マンション管理の重要性に関する豊富な情報が凝縮されており、私たちが口頭で説明するよりも、このパンフレットを「ご一読ください」と手渡す方が、はるかに顧客の理解を深める効果に期待できます。

さらに、パンフレットをお渡しすると同時に、重要なポイントを補足して説明することで、顧客の理解は一層促進されるでしょう。

そのためには、なぜマンション管理が重要なのか、そして徴収されている管理費や修繕積立金が適切であるかを見抜く専門的な知識が不可欠となります。

本稿では、皆様とともにマンション管理の要点について改めて確認してきたいと思います。

マンション管理の要諦

マンションの管理は、その性質上、以下の3つの柱に大別されます。

①物理的な維持管理:共有部分の清掃、設備点検、修繕など建物自体を良好な状態に保つための活動

②コスト管理:管理費や修繕積立金の適正額に関する決定およびその徴収の他、計画的かつ効率的な運用管理

③コミュニティ管理:管理規約の策定・改正、生活ルールの整備、居住者間のトラブル回避など、快適な共同生活を維持するための取り決めと管理

このうち、物理的維持管理は多くの場合、専門の管理会社へ外部委託されますが、コスト管理とコミュニティ管理は、管理組合がその主体を担います。

共有部分の清掃が行き届かなければ居住者の快適性は失われ、また、管理費や修繕積立金が適切に徴収・運用されなければマンション全体の資産価値に直接的な影響を与えかねません。

さらに、多数の区分所有者が共に暮す集合住宅であるからこそ、相互に配慮し、円滑な共同生活を送るためのルール作りは極めて重要です。

マンション管理の主体である管理組合の活動は、総会議事録を閲覧することで、会議における議論内容や現在抱えている問題を把握できます。

また、管理規約を確認すれば、区分所有者が遵守すべき具体的なルールを確認できますし、長期修繕計画からは、将来的な修繕積立金の改定や、今後予定されている大規模修繕工事の内容を読み解けます。

このように、分譲マンションの資産性を維持し、快適な居住環境を確保するためには、適切な管理が不可欠です。

しかしながら、宅地建物取引業法で規定された重要事項説明時の説明範囲は、以下の事項とされています。

●共有部分に関する規約の定め

●専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め

●専用使用権に関する規約の定め(ペット飼育などの制限内容や関連する使用細則を含む)

●所有者が負担すべき費用を特定の者のみに減免する旨の規約等の定め

●修繕積立金に関する事項

●管理費の額

●管理の委託先

●建物の維持修繕の実施状況の記録

いずれも極めて重要な内容ではありますが、例えば共有部分の清掃頻度やその状態、あるいはマンションが潜在的に抱えている具体的な問題など、現場の実態や日々の運営に関する詳細については、重要事項説明の義務範囲からのみでは、十分に把握することは困難です。

清掃状況については現地に赴きその状態を確認する必要がありますし、総会で議論されている諸問題については、総会議事録を綿密に閲覧しなければ実情を把握できません。

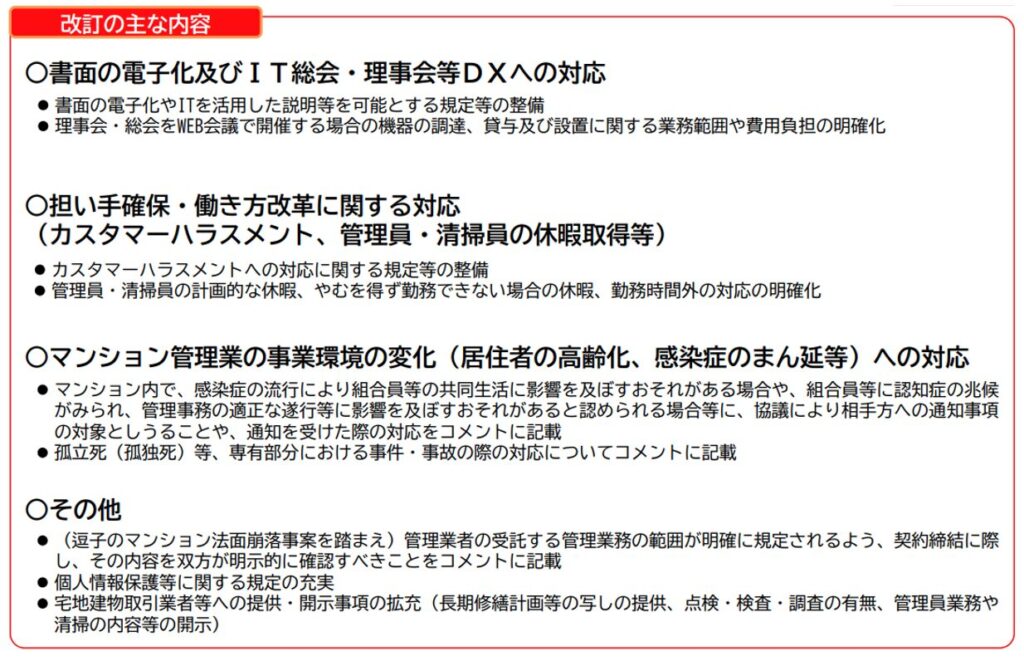

そうした状況に対し、国土交通省は2024年9月11日、「マンション標準管理委託契約書」を改正しました。

この改正では、書面の電子化、ITを活用した総会・理事会の推進、担い手確保、働き方改革、そして居住者の高齢化といった事業環境変化への対応などが盛り込まれています。

これにより、これまで要した調査業務のかなりの部分が効率化される可能性が高まりました。

特に、管理業者へ委託する業務の範囲が明確になるようコメントを記載することや、私たち宅地建物取引業者への提供・開示事項が拡充された点は、業務効率化に大きく寄与する喜ばしい改正と言えるでしょう。

もちろん、標準管理委託契約書の採用は義務ではありませんので、全ての管理組合が対応しているわけではありません。

しかし、分譲マンションの管理が資産価値を左右する重要因子であるとの認識が社会全体で高まっている昨今においては、重要事項説明で義務付けられた範囲を超える詳細な調査が求められる場面も増加しています。

管理組合が適切に機能していれば、管理情報が適切に整備・保管されているため開示請求にも快く応じてくれますが、築年数が経過しかつ自主管理の分譲マンションでは、総会自体が適切に開催されておらず、共有部分の清掃等がおざなりにされているケースもあります。

この場合、情報を集めるのに多大な労力を伴うケースも少なくありません。

分譲マンションの購入を検討される方にとって、管理は重要な判断材料の一つであり、また、入居後の生活を円滑に送る上でも極めて重要です。

管理の「見える化」を推し進め、有益な情報を提供することは、マンション内におけるトラブルの未然防止の観点から有意義であるだけでなく、良好な管理状況をアピールすることで、マンションの資産向上に資する効果が得られるのです。

私たち不動産業者は、改めて管理の重要性を再認識し、「重要事項の説明範囲ではないから調査は必要ない」といった旧来の思い込みを改める必要があるでしょう。

管理費・修繕積立金の適正額

管理費や修繕積立金の「適正額」を導き出すことは、決して容易ではありません。

これは、共有部を含む建物規模、駐車場を含めた敷地面積、管理項目の内容と頻度、さらには外部管理を委託する管理会社の選定によっても、その金額が大きく左右されるためです。

近傍に同種の分譲マンションが存在する場合、そこで徴収されている管理費や修繕積立金は確かに参考材料の一つとなりえます。

しかし、諸条件が完全一致することはないため、あくまで「目安」として捉えるべきでしょう。

区分所有者の視点からすれば費用は少しでも安い方が理想に思えるかも知れませんが、例えば、管理費抑制のため常駐管理を週3回の巡回管理に変更した結果、住環境が悪化すれば本末転倒と言わざるを得ません。

国土交通省が発表した「令和5年度マンション総合調査結果」によれば、駐車場利用料等を含む一戸当りの月額管理費平均は17,103円とされています。

この調査からは、総戸数規模が大きくなるほど管理費が低くなる傾向にあることが見てとれます。

なお、駐車場利用等を除いた形態別の平均は、単棟型が11,580円、団地型が10,394円となっています。

続いて修繕積立金ですが、同調査によれば、「5年毎を目安に定期的に見直している」と回答した管理組合は63.2%に達しています。

形態別の平均では、単棟型が13,041円、団地型は12,923円という結果です。

これらの調査結果から、駐車場利用費等を含む管理費と修繕積立金の合計額は、全国平均で概ね30,000円前後であることが分かります。

もちろん、築年数、総戸数、管理形態などによって金額は変動しますが、これはマンション購入を検討する顧客にとって、重要な目安となる情報だと言えるでしょう。

把握しておきたい管理組合の運営状況

最適なマンション管理を実現するためには、管理組合が適切に機能していることが不可欠です。

日常の管理業務を担う管理会社は、あくまで管理組合からの委託を受け業務を遂行する存在に過ぎません。

したがって、管理会社の選定、委託業務の範囲決定、費用の交渉といった業務を担う管理組合の責任は極めて重大です。

管理の重要性を理解している私たち不動産業者は、マンションの資産価値と居住環境を見極める上で、管理組合の活動状況や抱えている問題点を正確に理解し、調査に臨む必要があります。

この項では、国土交通省による「令和5年度マンション総合調査結果」から、管理組合の運営実態と課題を検証します。

まず、総会の開催を「年1回」としている組合が、回答全体の89.9%を占めています。

しかしながら、同調査における総会出席率の平均は88.5%とされていますが、この数値には委任状や議決権行使書提出者が含まれています。

実際に総会へ出席した組合員は、単体型で26.0%、団地型17.5%に過ぎず、一部の組合員しか積極的に出席していない現状が浮き彫りになっています。

議決権行使書によって自らの意志を表明する場合は問題ありませんが、協議される内容を深く検討せず、安易に議長へ一任する行為に対しては懸念が残ります。

時折報道される理事長の独断専行や私的流用に関する事件の多くは、組合員の管理運営に対する参画意識の低下が背景となっているケースが少なくないからです。

ちなみに、委任状の提出割合は全国平均で28.9%というデータが出ています。

次に、管理状況の満足度に関する調査結果と見て見ましょう。

「非常に満足している」が24.4%、「やや満足している」が36.8%と、全体の61.3%の区分所有者が現状の管理に満足している実態が確認できます。

満足している理由(複数回答)としては、以下の点が挙げられています。

●管理業者が良い(69.9%)

●管理員が良い(49%)

●管理組合の役員が熱心(37.9%)

一方で、不満と回答された方の理由は、以下の点が上位を占めています。

●管理組合役員が不慣れ(24.2%)

●管理業者が良くない(21.2%)

一つの建物に多数の区分所有者が居住する分譲マンションは、ある意味で戸建て以上に近隣世帯との関わりが深くなります。

私自身の経験に基づく見解ではありますが、内見に立会う中で、エレベーターやエントランスで住民の方々が積極的に挨拶を返してくれるマンションほど、共有部の清掃や管理が適切に実施され、住民の満足度が高い傾向にあると感じます。

反対に、こちらから挨拶をしても無視されるケースが多いマンションでは、いつ貼られたか分からない案内が掲示板に放置されたままであったり、廊下にゴミが散見されたりなど、管理が杜撰である傾向も見受けられます。

私たち不動産業者は、内見立会時において、このような「生活の息吹」から管理実態や住人の傾向を察する視点を持つことが重要です。

その観点から議事録の精査や修繕実施状況などを詳細に確認し、顧客に対して的確な情報提供と物件評価に繋がる要素を伝える責務があるのです。

理解しておきたいトラブル傾向

マンションはその居住形態から、戸建て住宅では発生しにくい、あるいは性質が異なるトラブルに直面しがちです。

国土交通省の調査結果によれば、1年間で発生した主なトラブルは以下の通りです。

●建物の不具合に関するもの(31.7%)

●費用負担に関するもの(24.2%)

これらのトラブルは、単体型よりも団地型において発生率が高い傾向にあります。最も件数が多かった「居住者間の行為、マナーを原因とするもの」については、「生活音」が43.6%、「違法駐車」18.2%、「ペット飼育」14.2%という内訳です。

「不動産業者のミカタ」でも「騒音問題」をテーマに取り上げた記事を数多く確認できますが、それだけ「音」に関するトラブルが多いという実情があります。

アンケートの結果は、その現状を裏付けていると言えるでしょう。

次に、建物の不具合に関しては、「水漏れ」が20.1%、「雨漏り」が10.7%となっています。

外部からの雨水侵入は建物の防水性能に起因するため、壁芯内部を専有する区分所有者に責任はありません。

あくまで管理組合が建物全体の問題として対応すべき事案です。

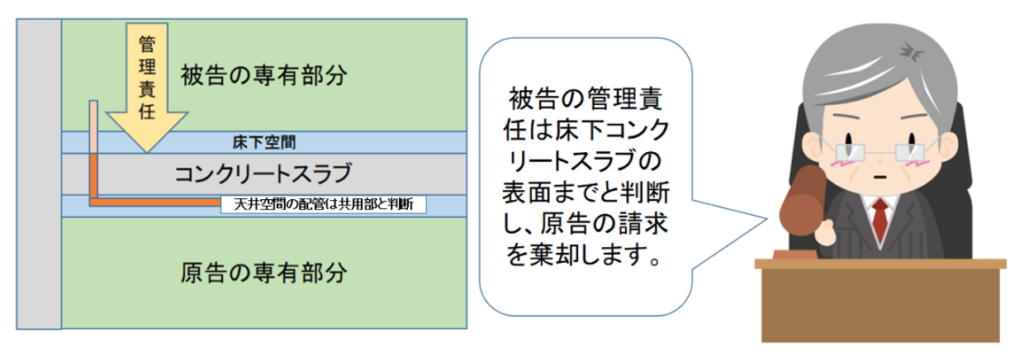

しかし、浴室やキッチン配管など、専有部分に近い箇所からの漏水については、その限りではありません。

スラブを貫通した配管は専有部分に該当せず、共有部分と判断された裁判例が存在します。

不動産業者としては、専有部分と共有部分の責任範囲について、正確に理解しておくことが求められます。

続いて、「費用負担」に関するトラブルは以下のような内容が報告されています。

●修繕積立金の見直し(36.2%)

住宅ローンにおいても、3ヶ月滞納すれば「期限の利益の喪失」が宣言されるように、費用負担は組合員の重要な責務です。

公平性の観点からも滞納を放置することはできません。

当然ながら貸金業法に基づく訪問・電話制限は適用されないため、当初は書面や電話連絡で、それ後は居住時間帯を見計らった訪問によって回収が試みられるケースが多いでしょう。

次に「修繕積立金の見直し」についてですが、国土交通省は長期修繕計画の計画期間を30年以上とし、その間に大規模修繕を2回実施すること、そして計画については5年毎に見直すことを推奨しています。

修繕積立金の見直しは、この長期修繕計画の見直しに合わせて検討されるケースが大半です。

よく、「修繕積立金がいきなり増額された」との相談を受けますが、管理組合が適切に機能している限り、何の協議も事前連絡もなく増額されることなどあり得ません。

想定される工事費用や工事箇所を勘案して検討され、その内容は明確な根拠と共に議事録に記載されます。

引き渡し後すぐに増額されることでトラブルになるケースも多いようですが、これは重要事項の説明自体に問題があったのかもしれません。

私たち不動産業者としては、このようなトラブルを未然に防ぐための十分な配慮が不可欠です。

まとめ

「マンションは管理を買え」、これは不動産業界で長く語り継がれる格言であり、私たち不動産のプロが実感している事実です。

もちろん、建物の性能、立地、価格といった要素も、顧客満足に影響を与える重要な要因です。

しかし、日々の暮らしに直結するという観点から言えば、マンションの管理状況が果たす役割は計り知れません。

快適な住環境を確保できるか否かは、まさに管理の質に委ねられているからです。

とはいえ、専門知識を持たない顧客に対し、管理の重要性を一から詳細に説明するのは容易ではありません。

だからこそ、冒頭でご紹介した国土交通省から無償提供されているパンフレットを最大限に活用すべきなのです。

親しみやすい漫画型式の資料は、顧客が予備知識を身につける上で非常に有効であり、私たちがその内容を補足して説明することで、より深い理解へと導けます。

これにより、説明にかかる時間や労力は大いに節約されることでしょう。

分譲マンションに限らず、不動産の売買には注意を促すべき事項が無数に存在し、それら全てを詳細に説明するのは現実的に困難です。

また、予備知識のない顧客にとっては、専門用語を交えた詳細な説明がかえって負担となり、迷惑と受け取られる可能性も否定できません。

しかしながら、引き渡し後に「こんなはずじゃなかった」、「事前に説明されていれば購入を見合わせたのに」といった顧客の後悔の声を耳にするのは、私たち不動産業者にとって胸が痛むものです。

もちろん、宅地建物取引業法で規定された内容を正確に説明していれば、私たちに法的な責任が及ぼことはありません。

しかし、道義的責任は別です。

顧客の後悔に触れるたび、「あの点について、もっと堀り下げて説明しておけば良かった」と自責の念を覚えることもあるでしょう。

全てを詳細に説明することが困難である以上、私たちはいかに分かりやすく、顧客が主体的に理解できる情報を提供できるかを常に検討する必要があります。

そのような意味合いにおいて、親しみやすい漫画で管理の重要性を解説してくれる国土交通省のパンフレットの存在は、まさに歓迎すべきものです。

顧客が安心して取引に臨めるよう、この有益なツールを最大限に活用し、「管理を買う」ことの真の価値を伝えていきたいものです。