日本国内で使用されるガスは、専用ボンベから供給される「LPガス」と、導管を通って供給される「都市ガス」に大きく区分されます。

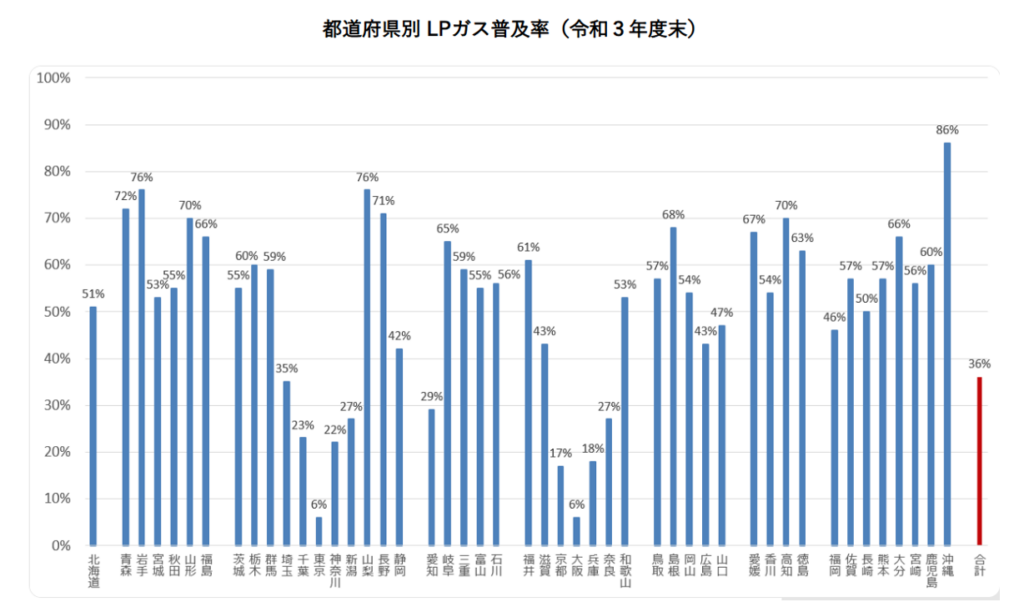

地域によって差異はあるものの、32道県ではLPガス使用世帯が50%を超えているとされています。

また、一般社団法人日本ガス協会によれば、都市ガス事業者は都市部に偏在しているため、約200社の事業者が存在する一方、その普及エリアは国土面積の約6%に留まっているとされています。

これにより、都市ガスを利用したくても利用できない地域が多く、結果としてLPガスを選ばざるを得ない地域が多数存在していると推察されるのです。

都市ガスは、原料費調整制度による上限が設けられているため料金の変動幅が制限されているのに対し、LPガスは自由料金制です。

そのため、原油価格や天然ガス価格の変動はもとより、供給会社の経費や利益が直接反映されます。

その結果、料金に大きなばらつきが見られ、都市ガスとの比較においてその価格差に驚かされることがしばしばあるのです。

一例を挙げてみましょう。

ガスの使用料は、季節や地域、さらには家族構成によっても変動しますが、一般的な家庭での平均的な使用料は約30㎥とされています。

この平均値を基に、筆者が居住する北海道ガス(都市ガス)と、大手LPガス販売事業A社の供給価格で比較を行ったところ、以下のような結果が得られました。

LPガスの料金が高くなる理由として、ガスボンベの配送、設備の設置・点検、更にはそれを支える人件費の影響などが挙げられます。

しかし、同一の使用量で料金を比較した場合、差額は13,889円にも達しているのですから、「少々高い」というレベルを超えているのは明らかです。

なお、この価格差を生じさせたA社の料金プランは、同業他社と比較して極端に高いわけではありません。

しかし、都市ガスとの明確な価格差が生じている点については疑いようもないのです。

経済産業省の統計によれば、2022年12月末時点で全国に16,381のLPガス事業者が存在していることが分かります。

言い換えれば、事業者の数だけ料金プランが多様化し、価格のバラつきが生じているのです。

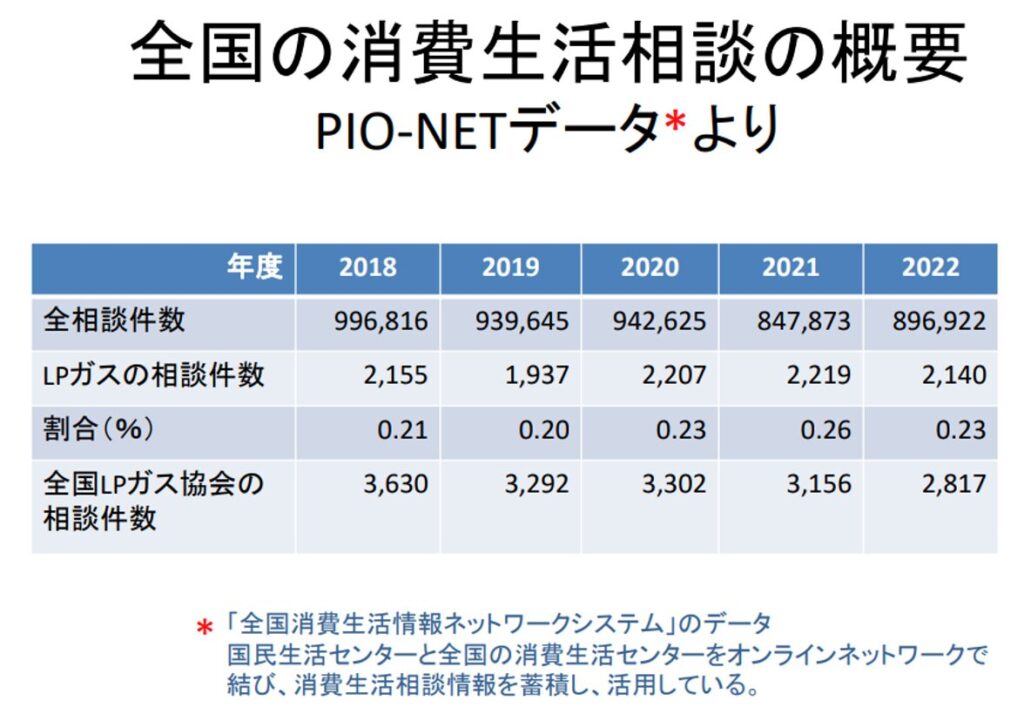

近年、国民生活センターへのLPガスに関する相談は減少傾向にありますが、それでも年間数千件の相談が寄せられています。

料金に関する苦情のほか、供給会社変更の強引な勧誘や価格交渉に関する相談も頻繁に報告されています。

その中には、アパートの大家から「給湯器の交換を無料で行ってくれる」と提案されたので契約したが、契約書に「10年間、LPガス事業者を変更できない」という条項が記載されていたという事例なども含まれています。

災害時には迅速な復旧が可能といったメリットもありますが、料金の高さやトラブルの多さが敬遠される要因となっています。

不動産業者としては、この現状をしっかりと理解し、消費者に正確かつ詳細な情報を提供することがますます重要となるでしょう。

本稿では、適切な情報提供がなぜ重要であるかについて解説します。

省令は改正されたが……

LPガスの料金が高額である理由は、基本料金や従量料金が自由に設定されていることだけにとどまりません。

特に集合型賃貸住宅においては、新築時におけるガス供給設備工事費をLPガス事業者が負担することは慣行となっており、さらに、貸主に給湯器やエアコンといった設備を無償貸与し、その費用を入居者のLPガス料金に上乗せして回収する事例も散見されます。

もっとも、これらの事例においては、LPガス事業者が自ら提供する場合もあれば、賃貸オーナーからの要求に応じて仕方がなく対応している場合もあるため、一概にはLPガス事業者に問題があるとはいえません。

とはいえ、このような不透明な料金体系は、消費者保護の観点から問題視されてきました。

こうした背景を踏まえ、令和4年2月には「液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律」の改正省令が公布され、LPガス業界の商慣習を是正するための新たな規律が導入されました。

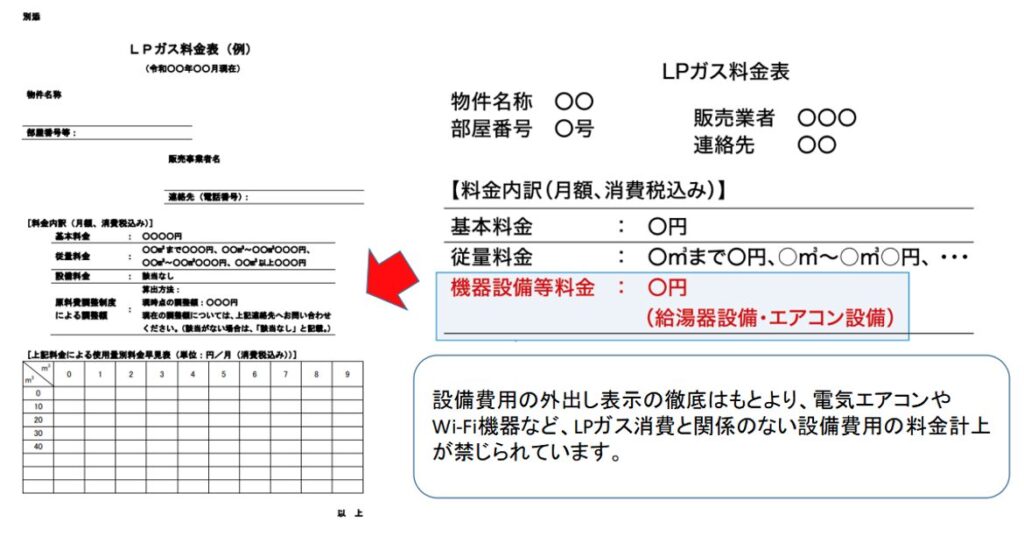

具体的には、同法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」について、以下の措置が求められています。

- 過大な営業行為の制限

正常な商習慣を超える利益供与や、LPガス事業者の切替えを制限する条件付き契約の締結が禁じられました。 - 三部料金制の徹底

基本料金、従量料金、設備料金制からなる三部料金制の徹底が求められ、さらに、ガス器具等の消費設備費用や、LPガスとは無関係の設備(例:電気エアコン、Wi-Fi設備、カラーモニターインターホンなど)の計上が禁止されました。![三部料金制,LPガス]()

- 適切な情報提供の徹底

入居希望者に対するLPガス料金の事前提示が努力義務とされました。

もっとも、入居希望者から提供を求められた際には応じる義務がある一方で、それ以外では提供しなくても問題とはされません。そのため、強制力が弱く実効性に欠ける点が指摘されています。

実際、改正前の令和3年6月に経済産業省および国土交通省から、集合型賃貸住宅への入居希望者に対して契約締結前にLPガス料金に関する情報提供を行うよう業界関係者に通知が発出されました。

しかし、その後の調査では、LPガス事業者が適切に情報提供を行っている割合は依然として低いことが判明しています。

そのため、令和6年2月には再度、経済産業省からLPガス事業者に対し、適切な情報提供を徹底するよう通知が発出され、また国土交通省からも各業界団体に向けて周知を依頼する形になったのです。

まとめ

重要事項説明時において、ガスの種別や供給設備についての説明は義務とされていますが、料金体系に関する詳細な説明は現行法上の義務とはされていません。

しかし、消費者契約法第4条第2項においては、消費者に不利益となる重要事項を故意または重大な過失で告げなかった場合、その契約は取り消し可能であると規定されています。

そこで考慮すべきは、LPガス事業者から提供されていない情報について、媒介業者がどの程度まで積極的に取得し、消費者に提示すべきかという点です。

本稿で述べたように、LPガス事業者による情報提供はあくまで努力義務にとどまるため、情報提供が不十分であるケースは多く見受けられます。

そのため、媒介業者が事前に提示されていない情報を調査し、消費者に伝える責任があるかについては見解も分かれるでしょう。

さらに、情報を提示することで契約締結に影響を与える可能性があるため、消極的な意見を持つ方も多いでしょう。

しかしながら、LPガスの料金は入居後の生活に直結する重要な情報であり、業界関係者であれば、LPガス料金が都市ガスに比べて高いという事実は広く認識しています。

このため、消費者にとって不利益となる情報を知りながら故意に隠蔽する行為は、誠意と誠実の基本原則に反する行為と言えるのです。

また、国民生活センターにLPガス料金に関する相談が年間数千件寄せられている現実を鑑みると、国土交通省の事務連絡に基づき、媒介業者にはより一層、情報提供義務を果たすことが求められているといえるでしょう。

適切な対応を徹底することによって、消費者保護を強化し、業界全体の信頼性を向上させることができるのです。