近年、人件費や資材価格の高騰により、分譲マンションの管理費・修繕積立金が値上げされ、その額が適切かどうかについての相談が増加しています。

しかし、管理費や修繕積立金に相場は存在しません。

物件の規模や築年数、管理形態、さらに中・長期の修繕計画によって金額が変動するからです。

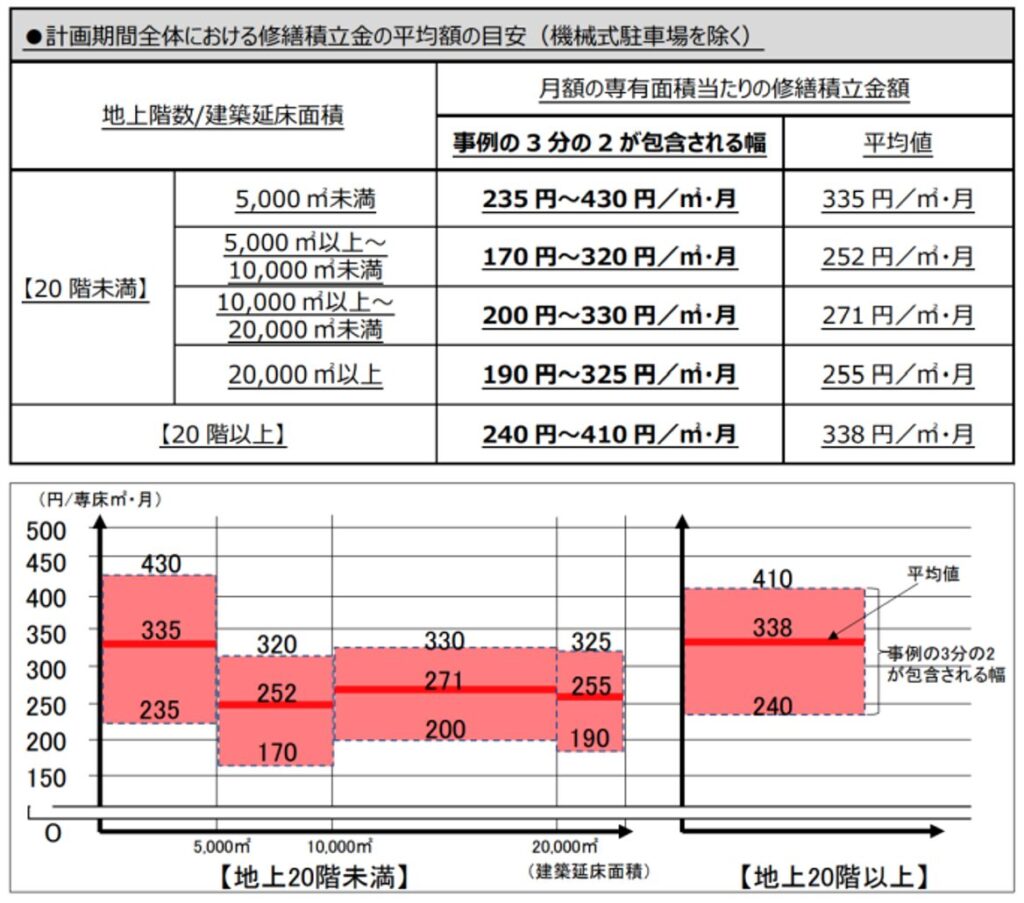

そのため、近隣同種物件の管理費・修繕積立金はもとより、国土交通省が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で公開している計画期間全体における修繕積立金の平均額も、すでに積立額が不足している状態では参考になりません。

管理費に関しては、同一の管理内容で複数の管理会社から見積もりを取ることで、費用を抑制することは可能です。

しかし、資材価格や工事費の将来予測は非常に難しく、特に建築資材の高騰が続く現在においては、積立金が適正かどうかを判断することは容易ではありません。

加えて、国土交通省の調査によれば、約63.2%の管理組合が「5年ごとを目安に長期修繕計画を見直している」と回答しており、その際に資材価格や工事費が考慮され、その都度修繕積立金の引き上げが行われているケースも多いのです。

実際、購入当初は月々2万円程度だった管理費と修繕積立金の額が、現在は4万円以上に引き上げられたという類の話はよく耳にしますし、その増額が家計に影響を及ぼしているのは間違いありません。

また、将来的なさらなる増額を懸念して、売却を検討すべきかといった相談や、大規模修繕時に数十万円の一時金徴収が求められ、その適法性について確認を求める事案も増加しています。

私たち媒介業者は、分譲マンションの契約締結前に重要事項説明書を通じて、管理費・修繕積立の額や既に積み立てられている金額を説明する義務があります。

ただし、この説明はあくまで契約締結時点の情報に限られ、将来的な変動について説明する責務はありません。

そもそも、今後の人件費や資材価格の推移を正確に予測することは困難です。

しかし、近年同様のケースが問題視されていることから、内見した顧客から「最近、管理費や修繕積立金の額が急に引き上げられて問題となっているケースも多いようですが、このマンションは大丈夫ですか」と質問されるケースが増加しています。

その際、「将来の価格変動についてはお答えできません」と回答するのも選択肢の一つですが、近年、同様の事例が問題視されていることを踏まえれば、不動産のプロとして、顧客に有益な情報を提供する必要があるでしょう。

本稿では、顧客に正確な情報を提供するために必要な総会決議要件や、修繕積立金値上げの実態とその要因、さらには今後の動向について詳しく解説します。

決議要件の見直しが検討されている

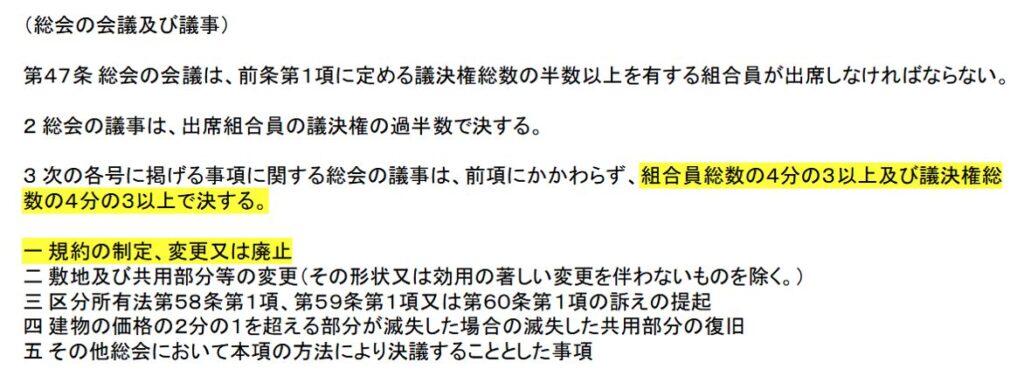

管理費や修繕積立金の変更は普通決議で可能とされていますが、管理規約にその旨が記載されている場合には、規約の制定、変更または廃止に該当するため特別決議が必要となります。

その場合、組合員総数および議決権総数4分の3以上の同意が求められます。

これは、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」にも明記されています。

しかし現実には、役員以外の総会出席者は非常に少なく、多くの組合員が議決権行使書や委任状を提出して決議が進められているという実態があります。

総会招集の際、会議の日時や場所、目的については2週間以上前に通知されますが、議事内容を十分に確認せず「組合長に委任する」という委任状を提出することが多く、その場合、修繕積立金や一時金の徴収が決定されてから「説明を受けていない」といった苦情が組合に寄せられるのです。

また、組合員の参画意識が高い分譲マンションでは、反対意見や見直し案に対する不満が続出し、トラブルに発展することもあります。

理事会は必要に応じて管理費や修繕積立金の増額を検討していますが、金銭的な負担に直結する問題であるため、様々な問題の発生が懸念されるのです。

さらに、修繕積立金の大幅な値上げが社会問題となっている現在、合意形成が進まず値上げが実施できないケースや、値上げ後に支払い困難な組合員が増加し、延滞問題が発生している事態も見受けられます。

これらの問題はマンション全体が抱える課題として、有効な解決策が模索されています。

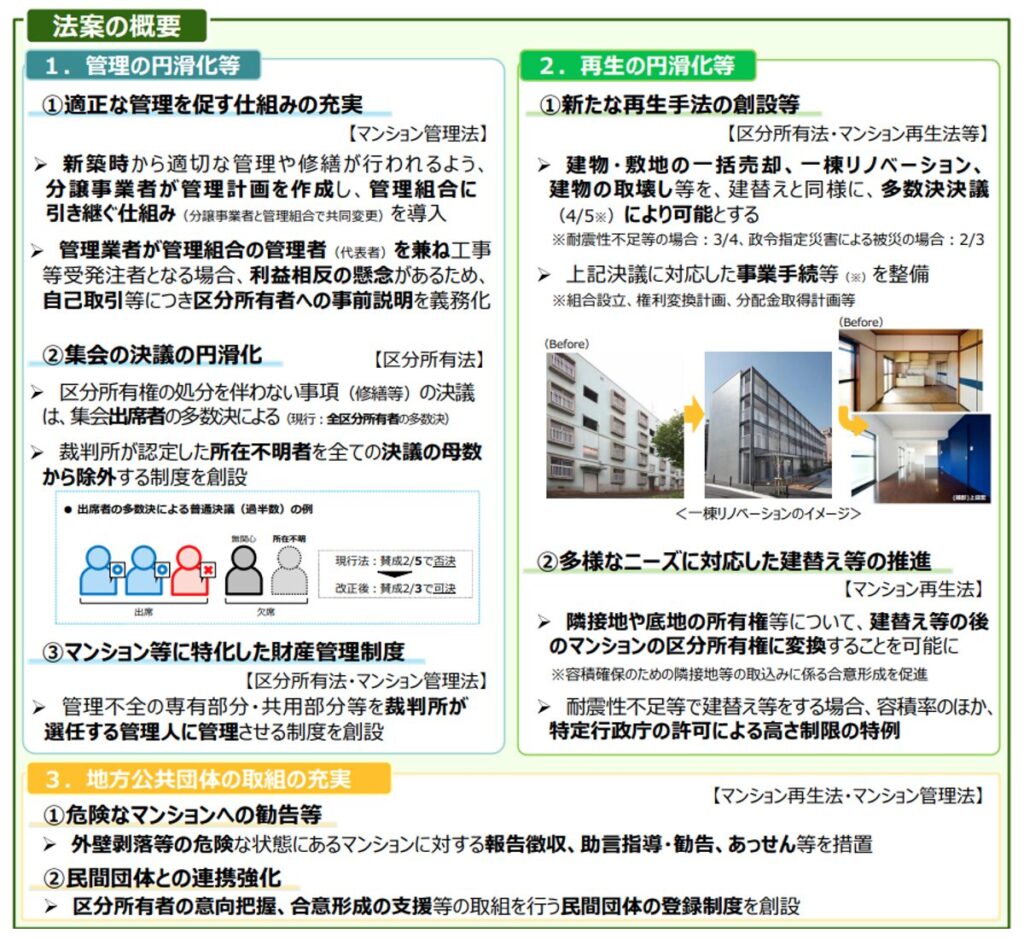

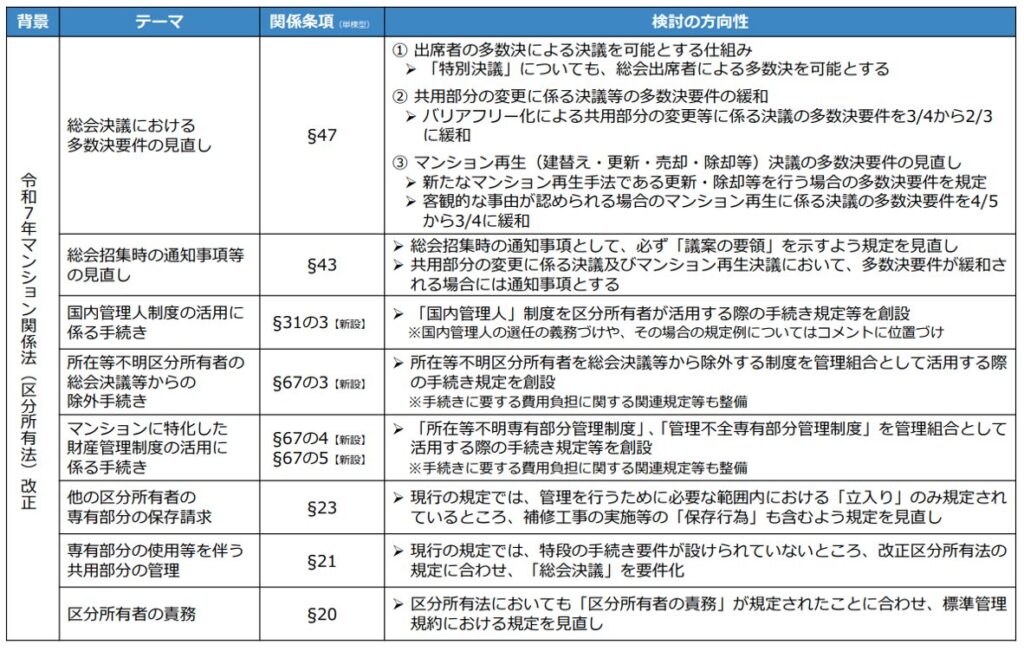

このような状況を踏まえ、国土交通省は修繕積立金の大幅な値上げを阻止するための方針を発表し、さらに令和7年5月23日に可決・成立した改正区分所有法が令和8年4月1日から施行されるのに基づく、マンション標準管理規約の見直しを検討しています。

その目的は、決議要件に柔軟性を持たせ、合意形成を容易にするためです。

なお、老朽化したマンションの管理および再生の円滑化を目的に改正された区分所有法の概要は以下のとおりです。

ただし、管理費や修繕積立金問題は、決議要件の引揚下げや所有者不明者を決議対象から除外するだけでは解決できません。

追加的な財源確保や長期的な計画の見直しが不可欠です。

ただし、合意形成は簡単ではありません。

そのため、以下のような内容を盛り込んだマンション標準管理規約の見直しが検討されているのです。

私たち不動産のプロは、改正区分所有法に関する理解を深めるとともに、現在検討されているマンション標準管理規約の内容についても把握しておくことが求められます。

しかし、最終的に中古マンションが抱える多くの問題は、区分所有者自身が向き合うべき課題であることを忘れてはなりません。

そのため、修繕積立金の増額を懸念する購入希望者や、引き上げに不満を持つ顧客に対応する際には、法的な視点だけではなく、マンション管理組合が抱える実務的な問題について適切に説明する必要があるのです。

管理組合が抱える修繕積立金の問題

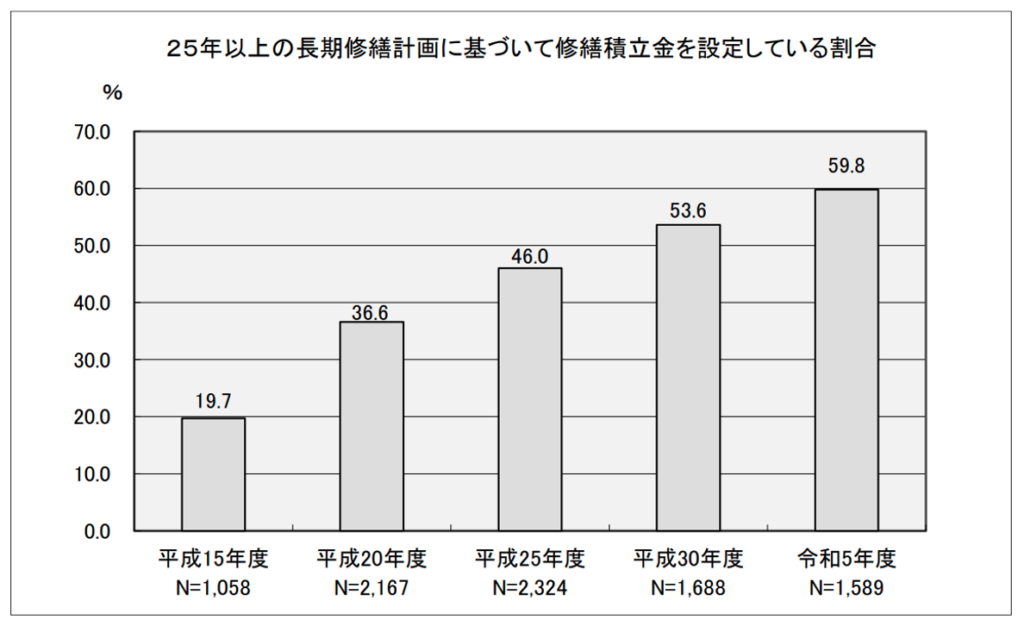

国土交通省が発表した「令和5年度マンション総合調査結果」によると、管理組合の88.4%は長期修繕計画を策定しているものの、そのうち25年以上の長期計画に基づき修繕積立金を設定している割合は59.8%に留まっています。

一方で、例として東京都の建築資材物価指数・建築費指数(工事原価)を見ても、2021年以降、増加率は30%を超えています。

また、2024年4月1日から建設業に対する時間外労働規制が適用され、工期を遵守するために追加人員の確保が必要となり、工事費がさらに上昇しています。

この状況は東京都に限らず、全国的に同様の傾向が見られます。

このような状況では、綿密に策定した長期修繕計画であっても、数年後の見直しは避けられません。

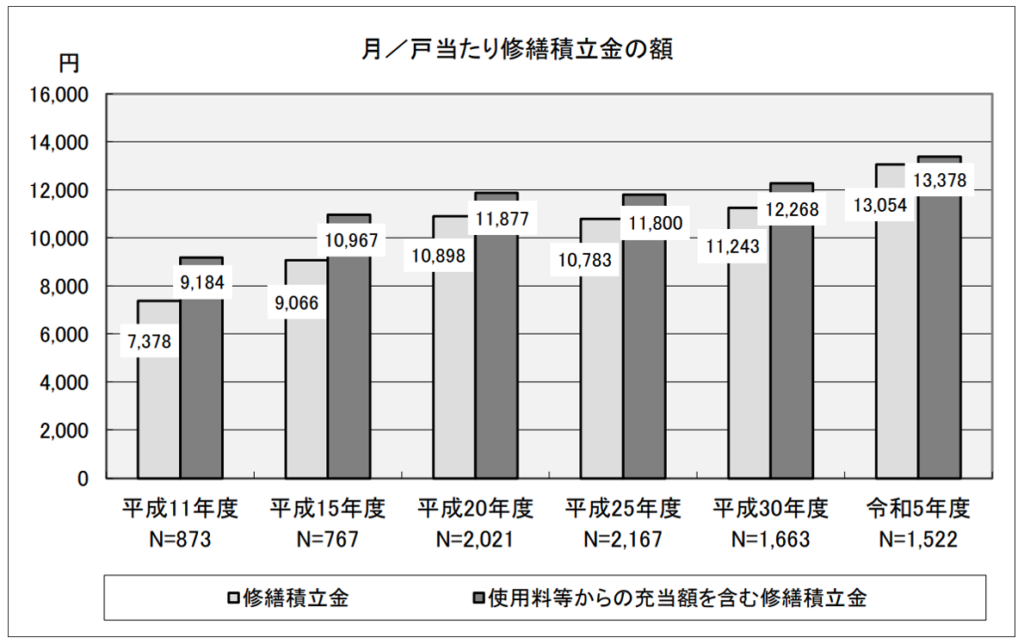

実際、国土交通省の調査結果によると、平成11年と令和5年を比較した場合、修繕積立金は約1.8倍に増加しています。

しかし、この程度の増額では実態に追いついていないのが現実です。

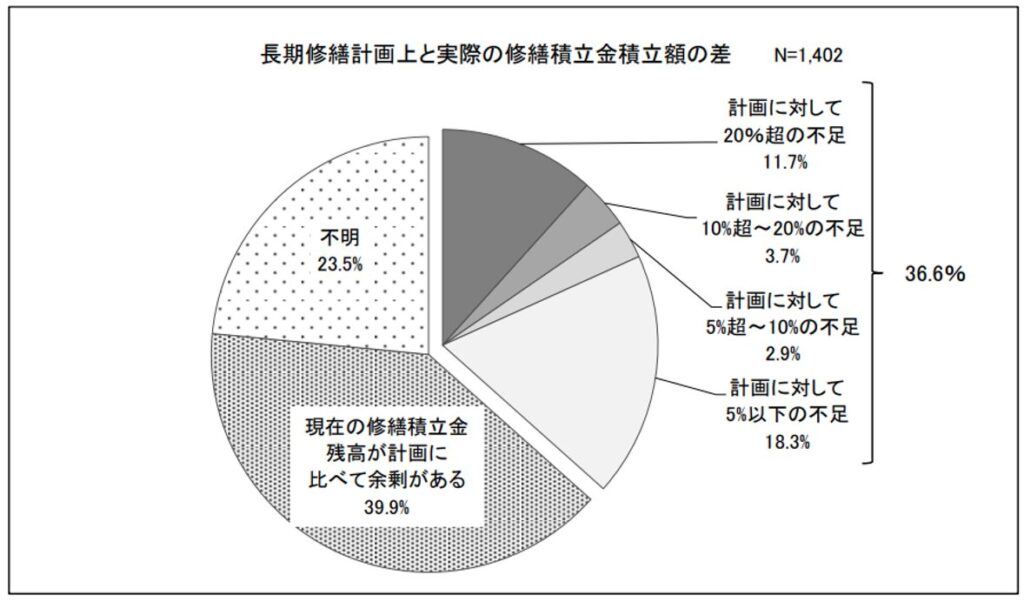

計画上の積立額が実際の積立額を下回っている管理組合が36.6%に達するなど、積立金の不足が問題となっているのです。

さらに、管理計画認定制度の予備認定マンションについて、段階増額積立方式を採用している249例の調査結果では、計画策定当初からの上げ幅が平均で3.58倍に達していることが確認されたのです。

現在も資材価格や人件費の高騰が続いており、今後も予断を許さない状況です。

国土交通省は「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(策定平成23年4月・令和6年6月改正」において、長期修繕計画の総費用を計画期間で均等に割った金額を「基準値」とし、新築当初の下限基準を基準額の0.6倍以上に設定し、増額する場合は基準値の1.1倍以内にすることを推奨しています。

仮に新築時の積立額を基準値の0.6倍とした場合でも、上げ幅は最大で1.8倍以内に抑えられるからです。

これにより、新築当初の積立額不足を解消すると同時に急激な値上げを防止しできるとしています。

しかし、これはあくまで推奨に過ぎず、さらに中古マンションについては具体的な対策が示されていません。

修繕積立金が値上げされる要因は、主に資材価格や人件費、その高騰により影響を受けた工事価格によるものですが、初期設定額が低すぎたことも一因とされています。

定期的に、かつ適切な方法で見直しがされていれば是正も可能だったでしょうが、管理組合の役員は専門家ではありませんし、また、外部の専門家に支援を仰ぐというスタイルも、過去には定着していませんでした。

さらに、合意形成が困難であったことも要因です。

そのため、大規模修繕の実施にあたって初めて、これまで積立ててきた額では大きく不足している現実に気が付き、一時金の徴収など、慌てて対応せざるを得ないケースも多いのです。

先述したように、管理費や修繕積立金に確実な相場は存在せず、現在徴収されている額が適切かどうかは諸条件を比較して慎重に判断する必要があります。

私たちが質問を受けた際には、明確な根拠がないまま判断を示すことは避けるべきです。

今後の動向と対策

宅地建物取引業者は法律の専門家ではありませんが、マンションの売買や賃貸借の媒介を日常的に行っています。

そのため、区分所有法や民法に基づく取引ルールを確実に理解しておくことが求められます。

もちろん、戸建てや土地、収益物件の取引に関与する機会も多いため、広範な法律知識を学ぶ必要があるのは言うまでもありません。

本稿では修繕積立金に焦点を当て、これまで合意形成や修繕積立金に関する問題点について詳述してきました。

ここでは、修繕積立金が増額されるタイミングについてさらに検証します。

調査結果によると、そのタイミングは主に長期修繕計画の見直し時と、大規模修繕の前後に集中しています。

ご存じのように、大規模修繕を実施する前には必ず劣化診断が行われ、その結果に基づいて必要な修繕金額が算出されます。

しかし、管理組合を主導する役員の多くは建築の専門家ではありません。

修繕積立額の算出方法や工事項目に関する理解が不十分であることも多いため、知識のある管理会社や施行業者に依存せざるを得ないのです。

しかし、施工業者は利益追及のため、工事項目を不必要に増やす提案をすることもあります。

一方で、管理会社や管理組合は、建物の劣化防止や資産性の維持、安全性の確保を優先する立場から、時期尚早な工事について検討を怠ることが少なくありません。

知識の欠如が、この状態に拍車をかけている実態も見受けられます。

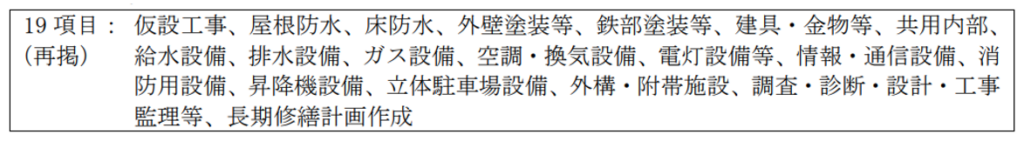

大規模修繕の際には、通常19項目について工事が計画されますが、これら全てが修繕の必要があるわけではなく、時期尚早である項目が含まれていることも多いのが実情です。

劣化診断に基いて必要な工事と不必要な工事を適切に見極めることにより、工事費を削減できる余地は十分にあるのです。

このため、意見を求められた際には、過剰な工事の削減に関してアドバイスを行うと良いでしょう。

また、詳細な検討には、利害関係のない外部専門家の協力が不可欠です。

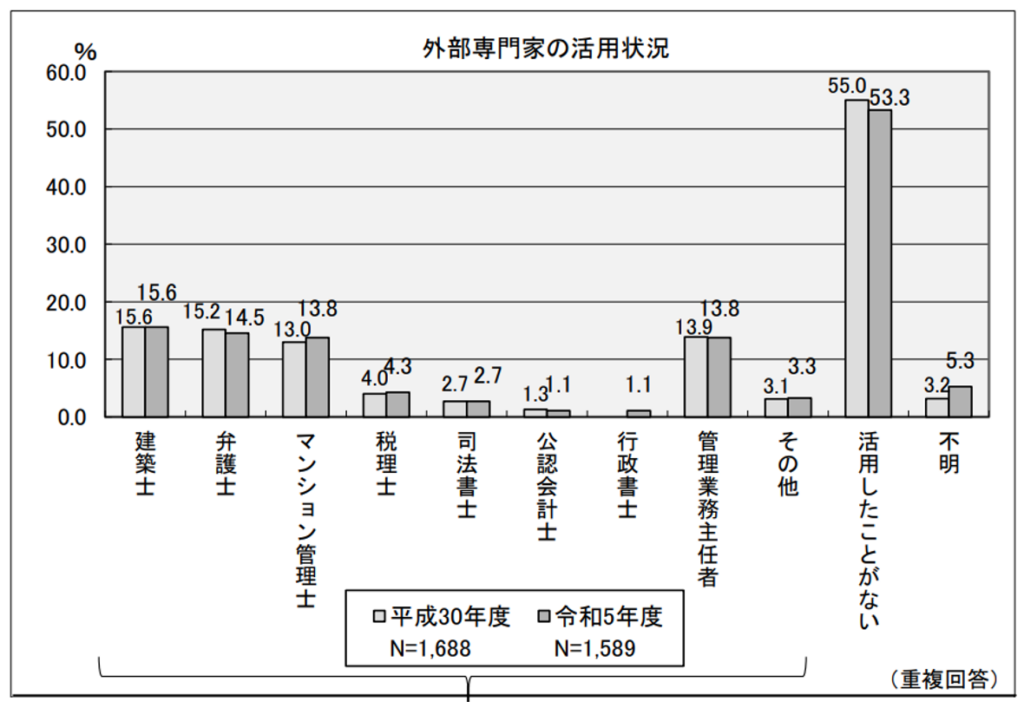

近年では、大規模修繕工事の前に外部専門家の協力を得る管理組合が増えており、建築士や弁護士、マンション管理士などがよく活用されています。

しかし、私たち宅地建物取引業者も業務を受任できます。

コンサルティング業務は、媒介業務に依存しない新たな収益源として注目されています。

受任するためにマンション管理士や管理業務主任者などの資格を取得しておくと有利に働きますが、必須ではありません。

独占業務に抵触しない限り、特別な資格は必要ないのです。

ただし、業務として受任するなら相応の知識と知見は必須となります。

少なくとも、区分所有法や民法などの関連法規を理解し、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を熟読する必要があります。

また、マンション総合調査結果を活用して、居住環境や管理の現状を正確に把握しておくことが求められます。

まとめ

近年、建築資材や人件費の高騰は、分譲マンションの大規模修繕のみならず、図書館や学校などの新築・補修を含む公共工事にも大きな影響を及ぼしています。

公共工事においては、会計法令や公共工事品確法に基づく予定価格が設定され、その金額で入札が行われます。

民間の施主が高値で工事を発注することで相場が歪み、公共工事の入札に一件も応募のないケースが増加しています。

このように、実態とかけ離れた相場が形成されつつあるのです。

このような状況の中、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で推奨される方法で算出した徴収金額では、大規模修繕工事を賄うには不足する可能性が高まっています。

その結果、修繕積立金の値上げや一時金の徴収は避けられない状態となり、この問題を原因として管理組合と区分所有者との間にトラブルが発生するケースは、今後さらに高まりを見せると予測されるのです。

トラブルの増加に伴い、私たち宅地建物取引業者に対する相談も増える可能性があります。

こうした相談に適切に対応するには、主観的な意見ではなく論理的な説明が必要となり、さらには、説明を裏付ける具体的な根拠の提示や、一般の方に分かりやすく説明するための確かな知識が必要となります。

したがって、私たちは管理費や修繕積立金に関する問題に精通し、顧客に対して有益なアドバイスを提供できるよう、日々の知識習得と情報収集に努める必要があるのです。