不動産業界において、特殊清掃は避けて通れない領域です。

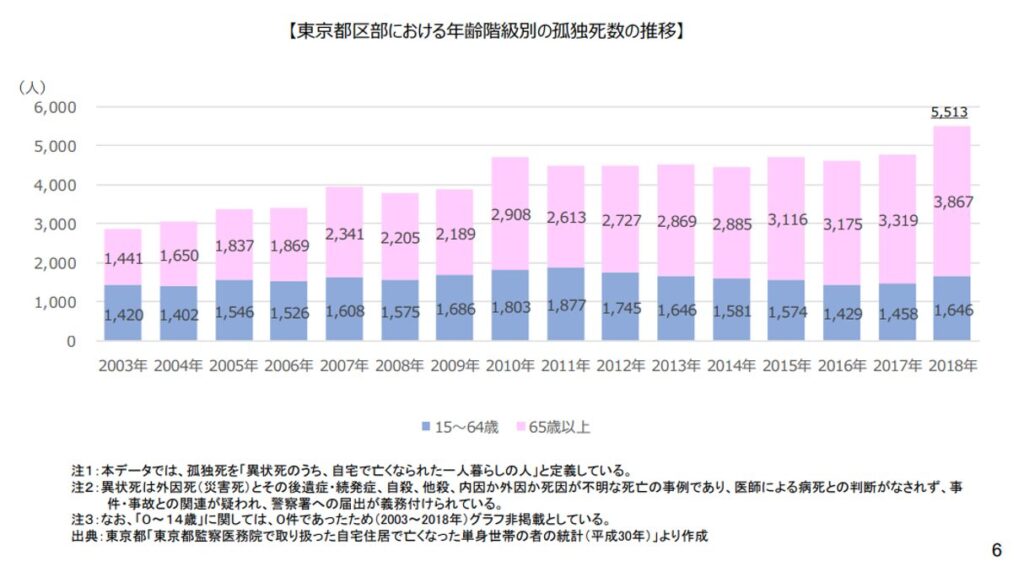

近年、少子高齢化や単身高齢者世帯の増加を背景に、孤独死や事故、あるいはゴミ屋敷といった現場での原状回復が求められるケースは確実に増加しているからです。

例えば、令和7年4月11日に総務省が公開した「孤立死者数の推計方法等について」によれば、令和6年度に自宅で亡くなった一人暮らしの方で、警察取扱死体となった件数は、死後4日以上経過後に発見されたもので31,843件、死後8日以上経過で21,856件とされています。

また、東京都区部で発生した孤独死件数のグラフを見ても、発生件数が増加している傾向が見受けられます。

遺体の腐敗は死後48時間から始まり、日照や室内温度などの条件にもよりますが、4日以上経過した現場では、体液の漏出や強烈な腐敗臭が発生し、通常の清掃では対応が不可能となる可能性が極めて高いといえるでしょう。

こうした実情を鑑みれば、特殊清掃が私たち宅地建物取引業者にとって向き合うべき重要な課題だと断言できるのです。

しかし、特殊清掃業務の実施は法的な側面が絡むことで複雑さを増します。

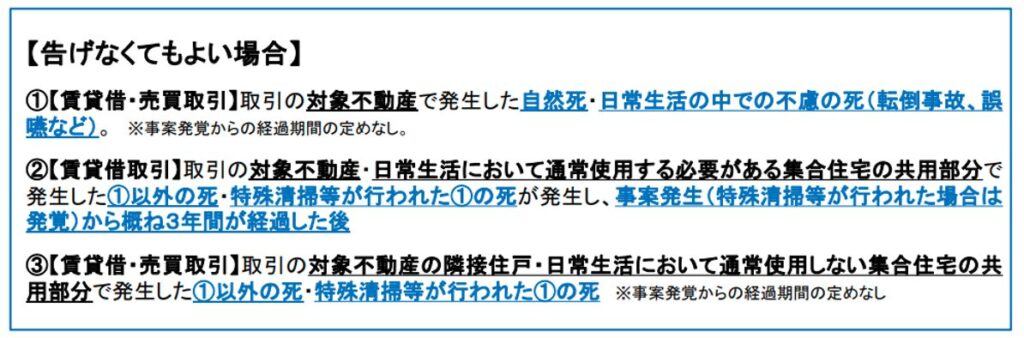

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死に関するガイドライン」では、自然死や不慮の事故のよる死は告知義務がないとされています。

一方で、特殊清掃を実施した場合は告知が必要との見解が示されており、これが遺族や賃貸オーナーにとって大きな悩みの種となっています。

物件資料に「告知あり」と記載するだけで取引が敬遠され、市場価格よりも低廉な設定を余儀なくされる可能性があるからです。

こうした背景から、売主や賃貸オーナーの中には、「専門業者ではない宅地建物取引業者が清掃すれば告知は不要」という誤解に基づき、私たちに清掃を依頼してくるケースが見受けられます。

しかし、これはガイドラインの趣旨を根本的に誤解しています。

告知義務の判断基準は、清掃を実施したのが専門業者であるか否かではありません。

国土交通省は、体液の浸透や腐敗臭などを除去するために特殊な清掃やリフォームを実施した事実そのものが判断基準であると示しているのです。

「特殊清掃」という言葉は、あくまで作業内容を示す目安に過ぎません。

同様の誤解は、残念ながら私たち宅地建物取引業者にも見受けられます。

本稿では、こうした背景を踏まえ、人の死に関する告知義務について改めて掘り下げるとともに、宅地建物取引業者が特殊清掃を実施することの是非、そして作業を実施する際の注意点について詳述します。

特殊清掃の判断基準

特殊清掃が必要とされる現場とは、一般的なハウスクリーニングでは対応できない、専門的な知識と技術を要する状態の室内を指します。

具体的には、悪臭がクロス下地や石膏ボードにまで浸潤している場合、あるいは液体が床フロアや下地材にまで染み込み、交換を余儀なくされる場合などが該当します。

これらの問題は、通常の清掃では根本的な解決に至りません。

特に、以下のケースでは特殊清掃が不可避と判断される場合が多いでしょう。

●発見が遅れた孤独死や、事件・事故の現場:

遺体の腐敗による体液の浸潤、あるいは血液が大きく飛散して壁や床に付着している状態は、特殊清掃が必要となる代表的な現場です。

大量の害虫が発生している場合も多いため、布団や絨毯などの処分だけでなく、床材や壁ボードの交換が必要となる場合もあり、利用が可能であっても、徹底した除菌や害虫駆除が不可欠となります。

●ゴミ屋敷:

悪臭や害虫の発生はもちろん、腐敗液の浸潤によりフロアやクロスの交換が必要となるケースが多く見受けられます。

また、水回りの設備交換を伴う場合も多く、事件現場などよりも、費用が多額になる場合も少なくありません。

なお、「ゴミ屋敷であったことの告知は必要か」との相談をよく受けます。

これについて明確な指針は示されていませんが、買主・借主の意思決定に影響を与える重要な事項と見なされる可能性があるため、個別の状況(悪臭や害虫の発生によって、近隣に悪影響を及ぼしていたなど)を考慮したうえで告知の要否を判断すると良いでしょう。

筆者の経験から申し上げれば、悩んだ場合は告知するという姿勢が、概ね最適解となります。

●多数のペット飼育:

尿や糞による臭いが床や壁に臭いが染み込んでいるケースが多く、専門的な消臭作業や、フロア・クロスの交換が必要となるケースもあります。

●火災・水害現場:

火災場合においては、燃焼した部位の交換はもとより有害な臭気の除去が必要となる場合があります。

また、水害現場においては汚染やカビの発生などが見受けられることが多く、雑菌の繁殖を防止し、衛生状態を回復するために特殊清掃が必要となるケースもあります。

これらの現場では、表面的な清掃ではなく、汚染原因を根本から除去し、衛生的な状態に回復することが求められます。

媒介業者が特殊清掃を実施できるか

宅地建物取引業者が空家の売却を受任して鍵を預かった場合、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)が発生します。

この場合、鍵の適切な保管や定期的な状況確認などは義務とされますが、特段の約定をしていない限り、清掃業務は含まれません。

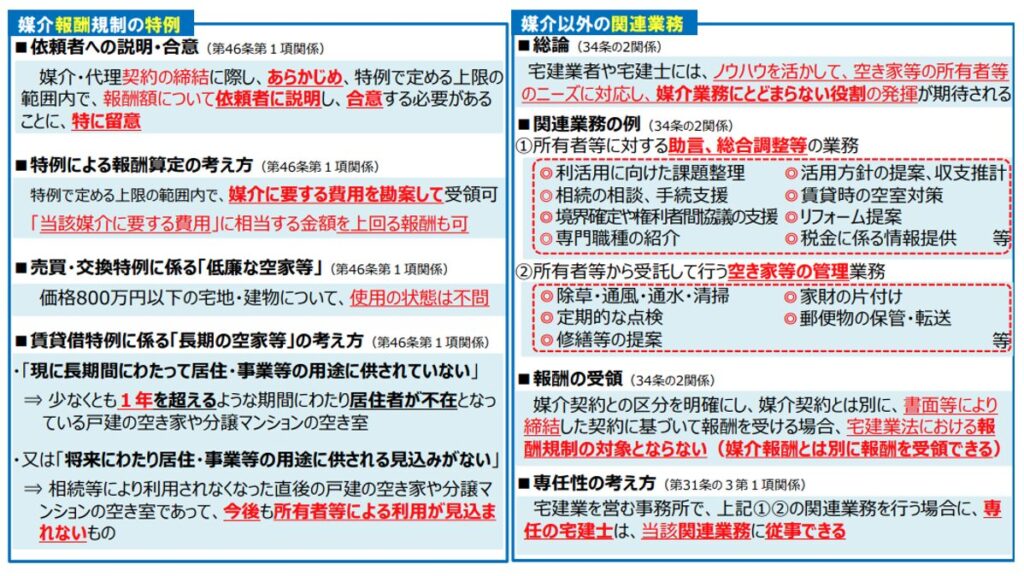

これについては、令和6年7月1日の「宅地建物取引業法の解釈・運用」改正に伴い、媒介契約とは別途に書面で契約を締結した場合、媒介報酬とは別の費用として徴収が可能となりました。

これにより、管理や清掃業務を収益化する新たな道が開かれたのです。

ただし、一般的な清掃業務であれば問題ありませんが、特殊清掃を宅地建物取引業者自らが行う場合、以下の重大なリスクについて慎重な検討が必要です。

●作業者の心理的負担と労働法規:

特殊清掃、特に孤独死や事件現場の清掃は、肉体的負担に加えて、強い精神的ストレスやトラウマに直面するリスクが伴います。

企業は、業務命令によって無理に作業をさせることは避け、労働法規上の観点からも十分に検討する必要があります。

作業者の同意、適切なメンタルヘルスケアの提供、そしてインセンティブ支給などの配慮が不可欠となります。

●適切な専門知識と感染症対策:

体液や血液などで汚染された布団や絨毯などの家財の処理、専門的な薬剤を用いた殺菌・消臭・害虫駆除などの作業を伴うため、専門知識と適切な作業手順が不可欠です。

作業時には、感染症防止のため希釈した「安定化二酸化塩素」などを室内に噴霧したうえで、防護装備を身につける必要があります。

表面の汚れ除去には次亜塩素酸やオキシドールを、消臭には二酸化塩素系消臭剤を用いるなど、現場状況に応じた適切な薬剤選定と使用が不可欠です。

防護服や薬剤はホームセンターおよび通販で購入できますが、適切な清掃手順や使用方法も含め、正しく理解しておく必要があります。

●不十分な清掃によるクレーム問題:

専門的な知識やノウハウがないまま作業を実施することは、作業者の健康被害を招くほか、不十分な清掃による深刻なクレームの発生が懸念されます。

「見た目が綺麗になったのに臭いが残っている」というトラブルは、清掃業者が作業した現場でもよく発生しています。

これは、体液や血液が染み込んだ布団、ベッド、絨毯などの廃棄物を処分する作業だけでなく、除菌や消臭、害虫駆除など、専門知識と適切な作業手順が不可欠なためです。

特殊清掃には国家資格は存在しませんが、作業の特殊性から民間資格の取得が強く推奨されています。

専門知識を持たない者が対応すべきではないという業界の認識が示唆されているのです。

専門資格がない以上、受任するか否かは各社の経営判断に委ねられます。

しかしながら、法務リスク、精神的負担、専門性という観点から、安易に特殊清掃を引き受けるべきではありません。

対策を十分に講じてから受任する必要があるのです。

告知義務の判断基準と法的リスク

ガイドラインでは、取引対象不動産で発生した自然死や日常生活の中における不慮の死(転倒事故・誤嚥など)は、告知が不要とされています。

しかし、この見解が独り歩きし、あたかも絶対的な免責基準であるかのように誤解されている現状が見受けられます。

ガイドラインは、裁判例や取引実務等を踏まえた、現時点で妥当と考えられる一般的な基準を示しているに過ぎません。

したがって、相手方の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある場合には、個別具体的な事情を考慮し、告知が不可欠となるのです。

重要なのは、特殊清掃が一つの判断基準とされている理由が、通常の清掃では原状回復できない状態であったと推察されるからであり、特殊清掃を専門業者に依頼したという事実のみが判断基準ではないという点です。

過去には、相続人が「専門業者に依頼しなければ告知は不要」と誤解し、自ら薬剤を購入して清掃を行った事例がありました。

表面的には綺麗でも、臭気は壁の石膏ボードにまで浸透しており、査定訪問時にすぐ気がつくほど違和感は明白でした。

この実例は、ガイドラインの趣旨に関する誤解が、結果として心理的瑕疵の隠蔽を招きかねない可能性を示唆しています。

私たち宅地建物取引業者は、売主・貸主に告知書等への正確な記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたとみなされます。

積極的な調査は不要とされていますが、人の死に関する事案の存在を疑う事情ある場合には、確認する必要があるとされている点には留意が必要です。

故意に告知を怠った場合、民事上の責任を問われる可能性があるため、コンプライアンスの徹底は不可欠です。

私たちに積極的な調査義務が課せられていないからといって、違和感に気がつきながら事実関係を問いたださないのは職務怠慢と判断される可能性があります。

裁判に発展した場合、「気が付かなかった」という反論がどこまで斟酌されるかは定かでありません。

そもそも、不動産取引における人の死に関する事案の評価は、買主・借主の内心によって異なります。

ガイドライン上で「告知不要」な事案であっても、必ずしも民事上の責任を回避できる性質のものではないことに、常に留意すべきです。

専門業者への依頼が最善の選択である理由

特殊清掃を専門業者に依頼することで、清掃や消臭の質と結果に対する責任をプロに委ね、法的リスクを回避できます。

これが、最大の利点でしょう。

それでは、売主や賃貸オーナーから専門業者の紹介を依頼された場合、どのように対応すべきでしょうか。

この場合、紹介者としての責任を問われるリスクがあるため、慎重な対応が求めされます。

作業品質に確固たる信頼がおける知己の清掃業者であれば問題は生じにくいですが、そうではない場合、以下のようなスタンスの明確化が必要です。

●紹介の範囲:「選択肢の一つとして情報を提供する」という姿勢を明確にし、業者選定の最終的な判断を売主や賃貸オーナーに委ねる。

●責任の否定:紹介行為が、清掃結果の保証を意味するものではないことを、書面や記録に残して明確に伝達する。

また、紹介を断る場合には、「ご希望の分野で紹介できるような、信頼の置ける業者との取引実績がございません」あるいは、「以前、紹介に起因するトラブルを経験したことがあり、現在は紹介を控えております」などと、丁寧に理由を述べ、プロフェッショナルな姿勢で断ることが肝要です。

特殊清掃は見積もり自体が困難

特殊清掃に要する費用は、依頼する業者、間取り、汚染の程度、必要な作業内容などによって大きく異なります。

そのため、インターネットで検索して得られる基本料金で収まるケースはほとんどありません。

専門業者に依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取り、契約を締結する前にその内容をしっかりと確認することが不可欠です。

業務の性質上、作業後に精算となるのが一般的で、その際追加料金が発生することは珍しくありません。

特にゴミを搬出した後でなければ、壁や床などへの影響を確認できないゴミ屋敷のような現場では、その傾向が顕著です。

では、宅地建物取引業者が特殊清掃を依頼された場合、どのように金額を算出すべきでしょうか。

基本的には、以下の項目を考慮して費用を算出します。

●処分すべき物品の量

●消臭・抗菌処理の範囲

●人件費

●壁や床交換、解体作業の有無

●遺品整理の有無

●交通費やその他の諸経費

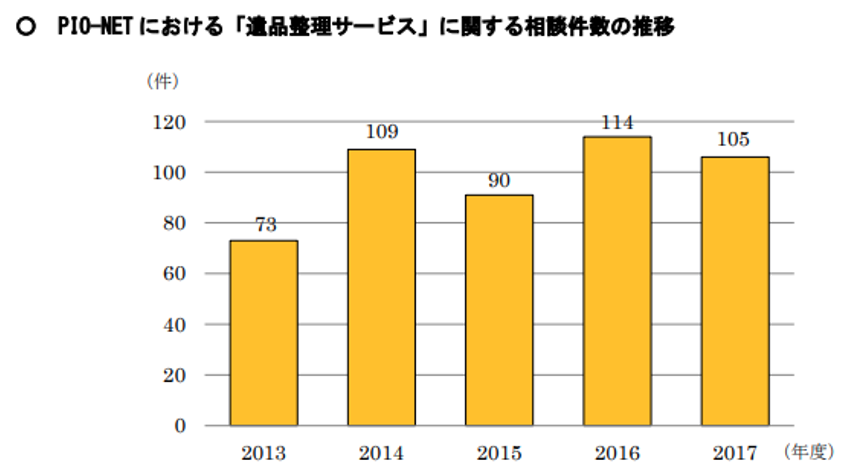

孤独死の発生現場においては、清掃作業と同時に遺品整理を依頼されることも多く、その作業に関する消費者からの相談が増加しています。

実際、「高額な追加料金を請求された」、「処分予定のない遺品が処分された」などの事例が全国の消費者センターに寄せられています。

筆者は過去に、断れずに特殊清掃や遺品整理を引き受けた経験があります。

いずれもゴミ屋敷化した孤独死の現場でしたが、荷物を搬出しなければ具体的な作業内容を判断できません。

また、フロアに体液が浸透し、石膏ボードにまで臭気が染み込んでいたため、専用の薬剤を使用しても消臭や除菌が難しい箇所も多く、交換を余儀なくされました。

こうした状況の現場では、まず荷物の搬出に必要な作業人員やゴミの処分費、通常の特殊清掃業務の基本料金を概算で提示し、状況に応じて追加費用に関し相談させてもらう旨を確認したうえで、業務委託契約を締結する必要があります。

また、見積作成のため部屋の状況確認は必須ですが、事前に部屋の状況を聞きとったうえで防護服を着用するなど、必要な対策を講じたうえで室内に入る必要があります。

大げさに思われるかも知れませんが、特殊清掃が必要と判断される現場の多くは、「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」に基づき、浮遊する個体粉塵やミスト状の液体化学物質から防護するためレベルC防護措置を講じることが適当とされる状態です。

そのため、最低でもレベルD防護措置を講じたうえで室内に入る必要があるのです。

まとめ

本稿では、人の死に関する告知の判断基準、および特殊清掃について解説しました。

特殊清掃は、社会構造の変化に伴って需要が確実に増加しており、成長産業としての側面を持っています。

また、「宅地建物取引業法の解釈・運用」の改正により、媒介報酬とは別に清掃業務の費用徴収が可能となったため、新たな収益源となる可能性を秘めていることも事実です。

しかし、この領域への参入は慎重な検討が必要です。

業務受託に関しては、以下の重大リスクが伴うからです。

1. 作業従事者の負担:孤独死やゴミ屋敷の現場は、心理的・身体的負担が極めて大きい業務です。冷暖房機が使用できない環境で防護服に身を包み作業を行う身体的負担に加え、精神的トラウマに配慮したメンタルヘルスケアが不可欠となります。

2. 廃棄物処理のコンプライアンス:特殊清掃で生じたゴミの多くは一般廃棄物として処理できますが、血液や体液が付着した汚染物は、産業廃棄物や特別管理作業廃棄物に分類される可能性があります。これらの廃棄物の種類を適切に見極め、法令を遵守して処分する専門知識は欠かせません。

3. 専門性の確保:適切な清掃、除菌、消臭作業には、安定化二酸化塩素や次亜塩素酸などの専門薬剤を正しく選定し、使用する知識が不可欠です。これらの知識は独学で学ぶことも可能ですが、民間資格の養成講座を受講することで効率的に習得可能です。

特殊清掃は、不動産業界において避けては通れない領域であり、国家資格が存在しないため業務の受任が可能です。

しかし、専門性の高さ、法的なリスク、そして従事者への配慮を考慮すれば、安易に手を出すべきではありません。

収益の可能性を追求する一方で、コンプライアンスの徹底と専門性の確保が、この新たな事業領域で成功するための絶対条件であることを、改めて肝に銘じる必要があるのです。