私たち不動産業者が取り扱う「告知事項あり物件」(以下、心理的瑕疵物件)は、市場において常に特異点(アノマリー)を形成します。

通常取引における査定は取引事例比較法が主軸であり、近年では市場データや取引事例を活用した自動査定システムの利用が一般的となりつつあります。

しかし、告知事項が心理的瑕疵に起因する場合、これらの定量的な評価手法は機能不全を露呈します。

事件が社会に及ぼした影響の大きさ、メディアの注目度、そして地域コミュニティの記憶といった、極めて非経済的な要因を勘案し、適切に価格へ反映させる定式方法が確立されていないからです。

これが私たちにとって、常に困難な課題となります。

そもそも心理的瑕疵物件においては、価格形成のロジックそのものが正常に機能しないため、「相場」という概念自体が成立しません。

特に、事件の概要や耳目の程度を基に想定する「減価」は、客観的な経済合理性よりも、買主や市場の主観的な忌諱感情に強く依存されます。

この主観性を、いかに客観的な「減価率」として定量化し、不動産プロフェッショナルとして査定額に反映させられるか。

これこそが、皆様が市場で勝ち抜くための、最も困難にして重要な課題です。

本稿では、心理的瑕疵物件における「相場」の存在を根本から問い直し、その減価率を決定づける本質的な要因、さらにはプロフェッショナルとして取るべき戦略的な価格設定の原理を深く考察します。

原価率の法的・経済的定義の限界

私たちが依拠する不動産鑑定評価基準では、価格を形成する要因として自然・社会・経済・行政の影響を反映させる「一般的要因」のほか、各地域の特性に着目した「地域要因」、地勢や地質、通風などの個別性を配慮した「個別的要因」が挙げられ、これらが定量化の対象となっています。

このうち、「心理的瑕疵」は個別的要因に該当すると考えられるものの、具体的な減価の算定方法は明示されていません。

これは、瑕疵がもたらす忌諱感情の度合いが、客観的な計測尺度を持ち得ないことを示唆しています。

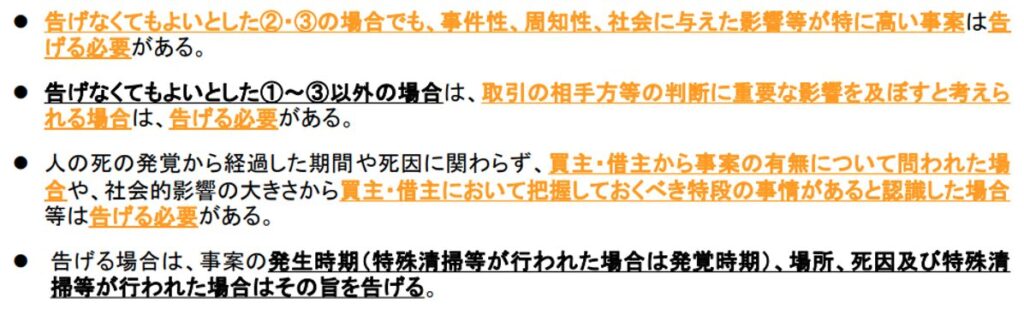

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」においては、自然死や日常生活で発生した不慮の死(転倒事故、誤飲など)は告げる必要がないとされていますが、その場合でも事件性、周知性、社会に影響等を与えたと勘案される場合や、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、事案発生からの経過期間によらず告知が必要です。

また、賃貸物件については3年経過すれば告知義務が免責されると解されていますが、顧客から質問された場合は回答しなければなりません。

宅地建物取引業法第47条では一定の事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁じていますが、その中には「買主等の判断に重要な影響を及ぼす事実」という抽象的な概念も包括されており、さらに「重要な影響」を金銭的な減価率として定義する法令は存在していません。

ここにこそ、心理的瑕疵物件の査定が困難な本質的理由があるのです。

取引事例比較法適用の誤算

私たちが「相場感」を得るために参照する成約事例、つまり「販売価格に対して幾ら値引きされ成約に至ったか」という情報は、値引きの背景に潜む詳細な情報が不足しているため、極めて限定的な妥当性しか持ち得ません。

特に、心理的瑕疵物件については事件の概要や社会に与えた影響などの詳細が事例から読み取れないため、そのまま参考にはできないのです。

成約事例は、特定の時期、その売主の事情(早期売却の必要性など)、さらには買主の事情が複雑に絡みあった個別の取引合意点に過ぎません。

この個別的要因の比重が高すぎるため、心理的瑕疵物件の統計的再現性は低く、「相場」として一般化するには限界があります。

不動産のプロフェッショナルとしては、事例を単なるデータとして見るのではなく、その背景にある売買動機や心理的な駆け引きについて深く洞察する必要があるのです。

1. 減価率を支配する非経済的要因

心理的瑕疵物件の減価率は、修繕コストや収益減少といった経済的合理性だけでなく、以下の非経済的な価値、つまり主観的な側面に強く依存します。

●社会的な記憶:

事件・事故の社会的な注目度やマスコミの報道量。

これらを通じて記憶が鮮明であると、減価率は高くなり、その影響を受ける期間も長期化します。

●発生場所の特定性:事故の発生が居室内の一室か、あるいは敷地内か、発見されるまで死後何日経過したかなど、事案の発生した場所や物理的な特定性が、減価率に影響を及ぼします。

●物理的な希釈性:

建て替えやリノベーション工事の実施によって、どれだけ「過去の痕跡」を物理的に断ち切れたかで、希釈効果は変動します。

ただし、建て替えた場合でも、買主等の判断に重要な影響を及ぼす事実については告知義務が継続されるとの見解が優勢である点に留意が必要です。

減価率を決定づける「三つのS」と価格設定戦略

主観的な減価率を構造的に捉えることは困難ですが、以下「三つのS」に基づく戦略的な価格設定を行うことで、不確実性をコントロールすることが可能です。

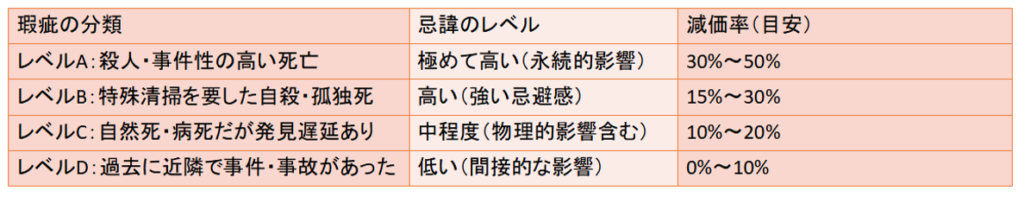

1. Severity(重大度):減価率の初期値設定

Severityとは、瑕疵の内容そのものが市場に与える心理的・社会的なインパクトの強さです。

この重大性に基づき、減価率の「初期値」を設定します。

例えばレベルAに該当する場合は、単なるディスカウントではなく、市場がその物件に課す「永続的なリスクプレミアム」と認識すべきです。

初期値を高くすることで、交渉の余地を戦略的に確保できます。

2. Stigma(烙印):減価率の修正項

Stigmaとは、物件に対する告知義務の重さ、言い換えれば「市場における情報露出度」です。

瑕疵の情報がどれだけの規模、詳細に認知されているかで初期値を修正します。

●認知の範囲と詳細度:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、告知する範囲を事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃が実施された場合にはその旨を告げるなど、最小限に留めるべきとされています。

しかし、購入検討者はインターネット等で情報を調査するため、私たちも流布されている情報量と詳細度を確認し、物件の瑕疵が容易に特定されるか否か、さらに虚偽の情報や憶測がどの程度存在しているかを確認します。

そして、それらが購入検討者に影響を与えると思慮される場合、プロフェッショナルとして感情的なディテールや噂話を訂正するなど適切な情報統制を行う必要があるのです。

これにより、Stigmaによる必要以上の価格下落を抑制します。

3. Strategy(戦略)

Strategyとは、瑕疵を払拭できるほどの付加価値創造、あるいは忌諱感の低いターゲット層の選定によって実現可能となる、価格の引き上げ効果を指します。

●用途転用による価値の最大化:

居住用としての価値か毀損しても、事務所や店舗、特定業態の事業用物件として転用できる可能性があります。

収益性が見込まれる場合は、忌諱感を乗り越える経済的インセンティブの提供が可能です。

●ターゲット選定:

収益性を重視し、価格メリットを追及する投資家層や法人は、心理的瑕疵に対する耐性が極めて高い市場セグメントです。

このようなターゲットに絞り込むことで、減価率を抑制できる可能性があります。

●物理的再生:

建て替えやスケルトンリフォームは、市場に「過去とは別物である」という認識を与えられる、最も強力な減価抑制戦略の一です。

物理的な刷新により忌諱感を大幅に減少させる効果があります。

なお、投資家に対し心理的瑕疵物件を提案する場合には、単なる減価率ではなく、リスクとして利回りに上乗せするリスク・プレミアムとして処理することで、客観的な投資判断を促します。

プロが留意すべき「二律背反」と交渉術

告知事項あり物件の取引において不動産業者が直面するのは、「適切な告知義務」と「売主利益の最大化」という、極めて困難な二律背反の課題です。

1. 告知義務の適切なタイミング

告知の目的は、購入の判断に影響を及ぼす事実を適切に伝えることであり、売主利益の最大化を妨害するためではありません。

そのため、重要なのはいつ、どのように告知するかです。

●早期かつ客観的な開示が鍵:

心理的瑕疵は販売資料による物件提案時、遅くとも内覧前までに告知する必要があります。

その際は、ガイドラインに基づき事案の発生時期、場所、死因など客観的な事実のみを告知し、事実関係が裏付けされていない憶測や感情的ディテールを一切口にしてはなりません。

2. 「減価率」を交渉の材料とする価格マネジメント

不動産プロフェッショナルが算出する心理的瑕疵物件の査定額は、この程度だろうという根拠なき「値引き」ではなく、売買における「交渉の出発点」であり、「市場が許容する最大減価」を売主に理解させるための戦略的価格であるべきです。

●交渉起点の設定:

Severityに基づく減価率の初期値を参考に、戦略的な観点で査定額を算出します。

売主の「少しでも高く売りたい」という意向と、買主の「心理的瑕疵物件なのだからより安く買いたい」との意向を適切に反映した減価率の適用が、売買の出発点となります。

●指値を分析と議論の移行:

一般取引を超える指値要求があった場合、それは買主の主観的な忌諱感情と損得感情が減価率として表出したものです。

その場合は忌諱感情の程度を冷静に判断し、価格交渉を感情論から経済的合理性の議論へと移行させることがプロの役割です。

●価格設定に対する合理的な根拠付け:

心理的瑕疵とはことなるポジティブな物件固有の価値(希少性、将来的な開発の可能性、周辺相場に対する販売価格の優位性、再販時における価格上昇の可能性など)を提示することで、「減価率の妥当性」に抵抗します。

感情論だけでなく、様々なメリット・デメリットを比較検討する情報を提示することこそが、不動産プロフェッショナルに求められる資質です。

まとめ

心理的瑕疵物件に相場が存在するかについての結論は、「客観的かつ一律の相場は存在しない。しかし、不動産のプロフェッショナルが独自に構築し得る『戦略的価格相場』は存在する」と言えます。

媒介業者の役割は、単に情報をつなぐ仲介者に留まりません。

価格設定の科学と交渉の芸術性を融合させ、主観的な忌諱感情を客観的な経済合理性へと昇華させる「価値の創造者」です。

過去の取引事例に依存し、誤謬に囚われることなく、Severity(重大度)、Stigma(烙印)、Strategy(戦略)という「三のS」を駆使し、減価率を適切にマネジメントする必要があるのです。

この特殊で困難な取引を通じて、皆様自身が市場における新たな「相場」を創り出せるのです。