不動産取引の現場において、住宅を購入された顧客から、「誰もいないはずなのに、どこからか『バキッ』、『ミシッ』という音が聞こえる。もしかして心霊現象ではないか」との相談を受けた経験はないでしょうか。

これは一般的に「家鳴り(やなり)」と呼ばれる現象です。

主たる原因は、躯体や建材が温度・湿度変化の影響によって、膨張・収縮を起こす際に生じる物理的な摩擦音であり、高温多湿な日本の気候風土では頻繁に見受けられます。

この現象は木造住宅に限らず、マンションなど鉄筋コンクリート造であっても、サッシや木製建具が同様の影響を受け、音を発することがあります。

また、類似の事例として、水栓を急に閉止した際に配管内の圧力が上昇したことで生じる衝撃音、いわゆる「ウォーターハンマー現象」も挙げられます。

空き家の内見時などにこうした突発的な音が発生すると、顧客が「今、何か変な音が聞こえた」と過敏に反応することもありますが、基本的には物理現象であることを論理的に説明し、安心感を提供することが肝要です。

しかし、ここで注意すべきは、「家鳴りは問題ない」と短絡的に結論づけることのリスクです。

かつて家鳴りが「倒壊する前兆」として恐れられた伝承は、あながち迷信とばかりは断じられません。

なぜなら、音の発生頻度や発生時期の異常性は、建物の構造的な歪みや瑕疵が潜んでいるシグナルである可能性を否定できないからです。

本稿では、家鳴りが発生する科学的メカニズムを詳述すると共に、単なる物理現象として看過すべきではない「調査を要するケース」とその対応策について解説します。

家鳴りのメカニズム:木材科学の視点から

顧客への説明責任を果たすためにも、私たちは「なぜ家が鳴るのか」を科学的に理解しておく必要があります。

家鳴りの原因は大きく分けて「水分の移動」と「熱膨張」の二点に集約されます。

1. 木材の調湿作用と「平衡含水率」

木材は、伐採され製材となった後も周囲の環境に合わせて湿気を吸収・放出し続けます。

これは、「木の呼吸」と表現されることもありますが、正式には「調湿作用」と呼ばれる機能です。

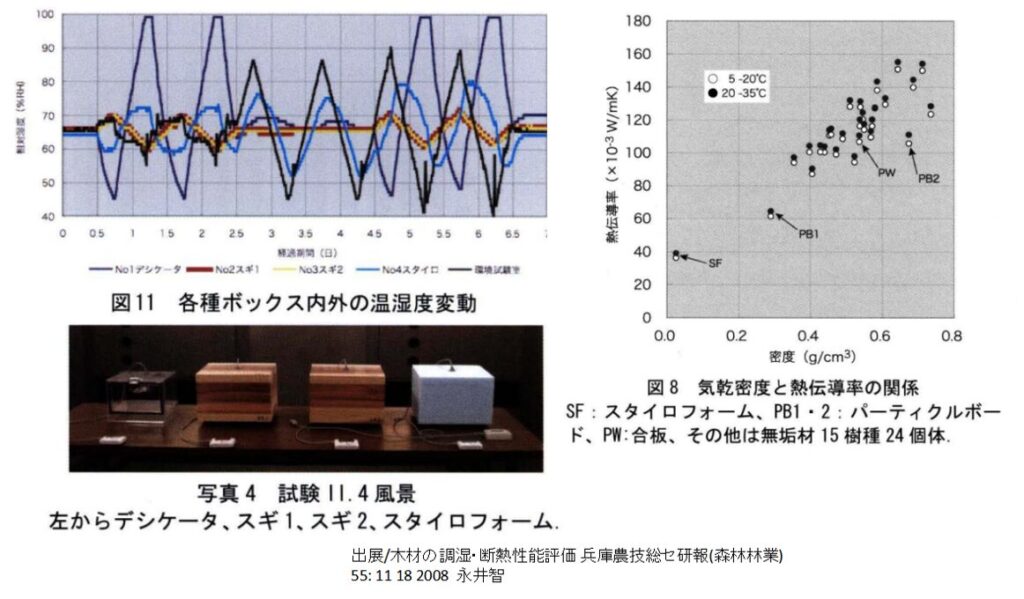

木材が持つこの性質は、調湿作用のみならず断熱性やリラックス効果など、住まう人の健康に寄与することが多くの研究で実証されています。

出典元:木材の調湿・断熱性能評価 兵庫農技総セ研報(森林林業)

木材内部の水分量(含水率)は、周囲の空気と湿度のバランスを取ろうと常に変動を続けますが、最終的には安定します。

この安定した数値を「平衡含水率」と呼びます。

日本の平均的な気候下では、木材の平衡含水率は10~15%が目安とされています。

しかし、平衡状態であっても梅雨時から乾燥した冬場への移行期においては、木材の水分が抜け収縮します。

ここで重要なのは、木材の収縮率が方向によって異なるという「異方性」です。

木材は繊維方向(縦)にはほとんど収縮しませんが、年輪の接線方向や半径方向には大きく収縮します。

この収縮差が、木材同士の接合部(仕口や継手)に微細な隙間や強い圧力を生じさせ、摩擦が生じた瞬間に「バキッ」という乾いた音を発生させるのです。

特に新築住宅は、木材が環境に馴染んでいないため発生頻度も高いですが、通常は築後2~3年で徐々に沈静化します。

2. 異種素材間による「熱膨張係数」の差

現在の住宅は、木材だけで構成されているわけではありません。

窯業系サイディング、ガルバリウム鋼板、アルミサッシ、ガラス、コンクリートなど、多種多様な建材が複合的に利用されています。

物質は温度変化に伴い体積も増減しますが、その比率(線膨張係数)は素材ごとに異なります。

例えば、塩化ビニル(配管等)は金属より膨張係数が大きく、木材は繊維方向と垂直方向で線膨張係数が異なります。

夏場の直射日光や冬場の急激な冷え込みにより、これらの素材が異なるスピードで膨張・収縮しようとするとき、接合部に強烈な「剪断力(せんだんりょく)」が働きます。

この力が限界を超え、構成材がズレた瞬間に「ミシッ」、「ビシッ」という音が発生するのです。

これは鉄骨造やRC造でも発生しうる現象であり、「構造体の悲鳴」ではなく、「素材特有の生理現象」と捉えるべきものです。

ウォーターハンマー現象:配管設備のSOS

家鳴りと混同されやすいのが「ウォーターハンマー」です。

これは、流体(水)の運動エネルギーが、急激な弁の閉鎖によって圧力エネルギーに変換され、配管内に衝撃波として伝わる現象です。

シングルレバー水栓や全自動洗濯機、食器洗い乾燥機など、瞬時の止水を伴う機器の普及により、現代住宅では発生頻度が高まっています。

●音の特徴とリスク:

「ドン」「ガン」という重い衝撃音が特徴で、壁や床下を通る配管が振動し、躯体に響くことで家全体に聞こえることがあります。

不動産プロフェッショナルとして看過できないのは、これが単なる音の問題に留まらず、漏水事故の予兆である点です。

繰り返される衝撃波は、配管の継ぎ目や給湯器のセンサー、ポンプなどにダメージを与え、最悪の場合、配管の破裂(ピンホール)を引き起こします。

内見時や引き渡し時にこの音が確認された場合、「水撃防止装置」の設置や、給水圧力の調整を提案することが、プロとしてのリスクヘッジになります。

看過してはならない「危険な家鳴り」の境界線

ここからが本稿の核心です。

物理現象としての家鳴り(生理現象)と、建物の構造的な欠陥を示唆する家鳴り(病的症状)をどの様に見分けるかです。

具体的には、以下の兆候が見られる場合、詳細な調査を推奨すべきです。

1. 音の「質」と「大きさ」の異常性

通常の乾燥収縮による家鳴りは、比較的軽く乾いた音(パキッ、ピシッ)です。

しかし、「バキッ」、「ドーン」という爆発音に近い大きな音には警戒が必要です。

これは木材の表面的な割れではなく、構造躯体(柱、梁など)そのものに過大な荷重がかかり、座屈や破壊が発生している可能性があります。

また、「キキーッ」「ギギギ」といった金属的な摩擦音は、本来動くはずのない金物(ボルト、アンカー)が、躯体の変形によって無理やり引き裂かれたり、擦れたりしている可能性があります。

2. 発生頻度と継続性に着目

季節の変わり目や、朝夕の温度変化時だけでなく、絶えず音がする、あるいは築年数が経過したにもかかわらず音が大きくなっている場合は要注意です。

特に、平衡含水率が安定期に入っているはずの築5年以降で、突如として激しい家鳴りが始まった場合、地盤沈下や近隣工事の影響などによる建物の傾きを疑う必要があります。

この場合、簡易的にはビー玉を転がす等の方法もありますが、不動産のプロとしてはレーザーレベルや水平器を用い、具体的な数値を確認すべきです。

3. 家鳴りに付随する物理的症状を見逃さない

音だけでなく、以下の症状が併発している場合、家鳴りは「構造的欠陥」の副産物である可能性が高まります。

●建具の開閉不良:ドアや窓が開閉しづらい、あるいは勝手に開閉する。

●クロスの亀裂・ヨレ:開口部の角(開口隅)や、壁と天井の入隅に極端なひび割れやシワが発生している場合。

●基礎のクラック:ヘアクラック(幅0.3mm未満、深さ4mm未満)の範疇を超えた、貫通したクラックの発生や、一定箇所に亀裂が多発している場合。

これらの症状と激しい家鳴りがセットで現れる場合、それは「不同沈下」や「シロアリ被害」、「構造部材の欠損(リフォーム時の柱抜きなど)」による躯体の歪みが原因である可能性も高く、早急にホームインスペクターや建築士による精密診断が必要です。

たとえ契約不適合責任が免責された物件であっても、これらの兆候が生じている物件を安易に推奨することは、顧客の信頼を損なう行為と言えるでしょう。

不動産プロフェッショナルに求められる具体的対応策

私たちの役割は、現象を解説することだけではなく、顧客の不安を解消し、取引の安全性を担保することです。

1. 「予防的説明」の重要性

トラブル防止の鉄則は「後出し」を避けることです。

新築・中古を問わず、重要事項説明時には補足として、以下のトークを織り交ぜることを推奨します。

「木造住宅は『生き物』ですので、環境に馴染むまでは『家鳴り』という音が発生します。これは木が呼吸している証拠であり、多くの場合は数年で落ち着きます。ただし、音が異常に大きい場合や長期間続く場合は、遠慮なくご連絡ください」

このように、「発生しうること」を事前にインプットしておくことで、入居後のクレームは「想定内の事象」へと変わります。

これを心理学でいう「アンカリング効果」として活用してください。

2. 入居後の相談に対する「初期対応」

顧客から「音が怖い」と連絡があった場合、電話やメール、チャットなどで「様子を見てください」と済ませるのは下策です。

不安を感じている顧客は、現象そのものよりも「冷たくあしらわれた」ことに不信感を抱くからです。

① 現地訪問と傾聴:まず足を運び、どの位置で、どのような音が、いつ鳴るかをヒアリングします。

その際は途中で見解を挟まず、まずは徹底して「聴く」姿勢が重要です。

② 簡易測定の実施:レーザーレベルや水平器を持参し、床や壁の傾きを顧客の目の前で計測します。

最近では、携帯アプリで信頼できる精度の水準器が提供されていますので、それを利用しても良いでしょう。

そのうえで「傾きは許容範囲内(6/1,000)ですので、構造的な倒壊リスクは低いでしょう」と、数値で示すことが最大の安心材料となります。

③ 温・湿度環境の確認:エアコンの風が直接当たる場所や、極端な乾燥状態など、音が発生しやすい環境要因がないかチェックし、加湿器の利用などをアドバイスします。

3. 専門家への橋渡し

前述の簡易調査で危険な兆候が確認された場合は、躊躇なく専門家へ繋ぐことが大切です。

この際、「欠陥の可能性があります」と不安を煽るのではなく、「念のため、長期的な資産形成の観点から、専門家の診断を受けておきませんか」と、ポジティブなメンテナンスの一環として提案するのが、上級者の伝え方です。

まとめ

取引態様が媒介の場合、物件の引き渡しを持って法的な業務は一区切りします。

しかし、真に信頼される不動産営業は、引き渡し後にその真価を発揮します。

法的な義務とは別に、引き渡し後も売主・買主の連絡調整や相談役として自主的なサポートを行っているのです。

家鳴りは、日本の住宅において避けては通れない現象です。

これを「よくあること」と思考停止するか、建物の健康状態を示すバイタルサインとして捉えるかで、不動産プロフェッショナルであるか否か、その真価が問われます。

顧客は、物件という「ハードウェア」を買うだけでなく、そこに住まう「安心」というソフトウェアを求めています。

「その音は物理現象です」という正論に加え、訪問して「私が確認したところ、構造上の問題はありませんでしたのでご安心ください」と言える根拠を持つこと。

そして、万が一の異常時には迅速にそのリスクを排除する手立てを講じること。

家鳴りひとつから、建物の構造、物理、そして顧客心理までを洞察し、適切な解を導き出す。

その姿勢こそが、AI全盛の時代においても代替不可能な、信頼される不動産スペシャリストの在り方ではないでしょうか。