2025年12月3日、一般社団法人住宅生産団体連合会(以下、住団連)が公表した『2024年度戸建注文住宅の顧客実態調査』の結果は、私たち不動産実務者に一つの冷徹な事実を突きつけました。

2000年の調査開始以来、25回目を数える本調査において、最も注目すべきは建築費の高騰です。

1㎡あたりの単価は38.8万円(坪128万円)に達し、前年度からさらに1.8万円の上昇を記録しました。

ただし、この数値を鵜呑みにするのは危険です。

本調査は回答母体の約9割が上場企業を中心とした住団連会員企業であり、富裕層や高所得者層の動向に偏重している事実は否めないからです。

住宅金融支援機構などの他統計と照合すれば、実態としての全国平均坪単価は108万円前後と推察されますが、それでも数年前の相場と比較すれば隔世の感を禁じ得ません。

さらに私たちが直視すべきは、この数値すら既に「過去の遺物」となりつつある点です。

2024年4月に施行された時間外労働の上限規制、いわゆる「建築業の2024年問題」による労務コストの増大、そして2025年度に顕在化した建設業者の連鎖倒産がもたらす供給側の需給逼迫は、今後さらに建築費を押し上げる要因となります。

加えて、執筆時点(12月19日)で結末を迎える日銀の金融政策決定会合において、政策金利を0.75%へ引き上げる決定はコンセンサスとなっており、長らく続いた「超低金利・変動金利神話」は決定的な転換期を迎えています。

また、働き方改革法案(働き方改革関連法)による時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間)に基づく影響は、本件調査に反映されていません。

「人手不足」を原因として2025年度一気に増加した建設業の倒産によって、さらに建築費が影響を受けている点に留意が必要です。

さらに、円安の影響による建築資材の高騰が落ち着く要素は見当たりません。

つまり、「資材価格高騰」、「人手不足による人件費高騰」、「金利上昇」、この三重苦は顧客層を「新築を購入できる特権層」と「既存住宅を含め、賢明に選択する層」へと残酷なまでに分断するでしょう。

政府もまた、住宅ローン控除の新旧格差縮小を通じ、明確にストック活用型社会へのシフトを加速させています。

本稿では、この激変する市場環境において、私たちがいかにして顧客ごとの「最適解」を導き出すべきか、その要諦を詳述します。

調査の裏に潜む「建築費高騰」の真実

住団連の調査が示す「坪128万円」という数字は、大手ハウスメーカーが主導するハイエンドな市場の現状を反映したものです。

しかし、これを「大手特有の現象」と安易に切り捨てることはできません。

大手の価格設定や仕様基準は、数年のタイムラグを経て市場全体のスタンダードへと波及するからです。

1. 高コスト構造の正体

建築費を押し上げている要因は、原材料費の高止まりだけではありません。

2025年4月1日から義務化された「省エネ基準適合」に加え、将来的なZEH基準への段階的引き上げを見据え、大手各社は先行して性能向上を図っているからです。

かつてはオプションであった高付加価値仕様の標準化により、「安く建てる」ための物理的な選択肢は急速に失われているのです。

2. 実効坪単価の乖離

不動産のプロフェッショナルとして留意すべきは、顧客の判断指標となる「坪単価」の定義です。

住団連のデータはあくまで建築本体費であり、外構、地盤改良費、各種申請費は含まれていないことが多いのです。

そのため、これらを算入した「総額ベース」での実効坪単価は、地方都市でも坪100万円を切ることが困難となりつつあります。

土地価格が高止まりする都市部においては、この建築費増は一次取得者の購買能力を根本から揺るがす破壊力を持っています。

3. 建設業「2024年問題」の余波と2025年の倒産ラッシュ

東京商工リサーチによれば、2025年上半期における建設業の倒産は986件に達し、前年同期(917件)を上回ったばかりか、年上半期としては過去10年間で最多を更新しました。

この主な理由は資材価格の高騰と人手不足です。2024年4月から義務化された時間外労働の上限規制は、施行から1年以上の経過を経て、建築業者の倒産件数を増加させる結果をもたらしました。

労働時間の制限は現場の進捗を鈍化させ、工期延長を招きます。

そして、工期延長は現場管理費や販売管理費の増大に直結し、建築原価に影響を及ぼします。

しかし、中小施工会社は価格転嫁が難しく、利益率を削った受注を余儀なくされ、「受注するほど資金繰りが悪化する」という悪循環に陥っています。

これまで「職人の無理」で維持されてきた低価格・短工期モデルは完全に崩壊したのです。

今後、顧客は施工会社選びにおいて、嗜好性だけでなく「財務健全性や事業継続性」というリスク管理の視点が不可欠となります。

とはいえ、顧客が情報を入手して判断するのは容易ではありません。

そのため、私たち媒介業者は土地取引に留まらず、施工会社のバックグラウンドまで見極め適切にアドバイスできる高度な知見が求められているのです。

金利上昇による購買力の減退

日銀の利上げ路線は、不動産市況に影響を及ぼす最大のゲームチェンジャーとなり得ます。

政策金利0.75%への引き上げは規定路線であり、かつ日銀総裁は2026年度も市況を注視するとしつつも、引き上げ路線を維持するとの方針を表明しています。

わずか0.5%の金利上昇であっても、5,000万円の借入(35年返済)では月額1万円以上、総返済額では約500万円もの差が生じます。

これまでの「低金利前提の強気な提案」は、今や顧客を破綻リスクに晒す行為となりかねません。

また、金融機関の審査金利上昇に伴い、「減額回答」の増加も予想されます。

私たちは変動金利一辺倒の提案を改め、上昇リスクを織り込んだシミュレーションの提示や固定金利とのミックス、あるいは総予算の下方修正を含めた保守的かつ現実的な資金計画の提案を徹底しなければなりません。

住宅ローン控除の格差縮小が確実に

住宅ローン減税の刷新も、パラダイムシフトを裏付ける重要な要素です。

政府は、当初2025年12月31日までの入居を対象としていた住宅ローン減税を5年間延長する方針を明確にしました。

現行の「年末ローン残高の0.7%を最長13年間控除する」といった基本的な仕組みが維持される一方、中古住宅購入時の減税対象となるローン上限額が最大4,500万円まで引き上げられ、さらに減税が使える住居の広さが原則50㎡以上から40㎡以上に暖和されるなど、新築と既存住宅の減税格差を縮小しています。

これは国策の方針が「新築優遇」から「ストック活用」へと明確に舵を切った証左です。

背景には、日本が抱える以下の深刻な社会課題があります。

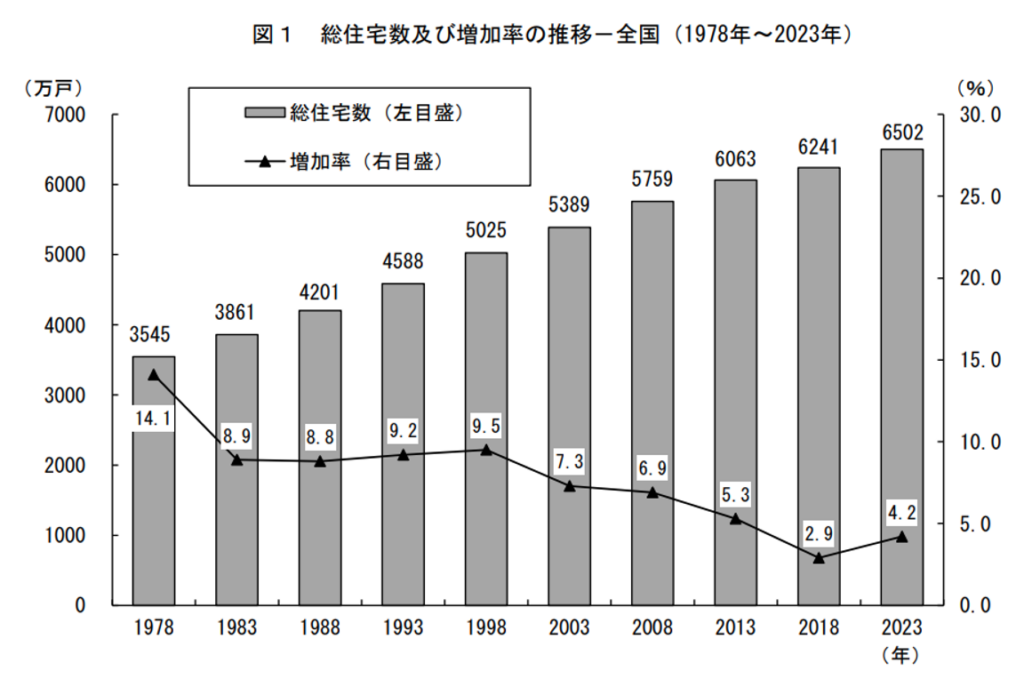

●空家の増加:

総務省が実施した「住宅・土地統計調査」によれば、2023年(令和5年)10月1日現在で2018年から4.2%(261万戸)空家が増加しています。

この傾向は衰えを見せず、現在でも過去最多が更新され続けているのです。

●二酸化炭素排出量の削減:日本の二酸化炭素排出量は、2023年度に2013年度比27.1%減少を実現したものの、目標である2030年度の2013年度比46%減を達成できるか難しい状況です。

そのため、再生可能エネルギー施設のさらなる増設と原子力発電の再稼働によって脱炭素化の実現を模索すると同時に、民生部門で建物の省エネルギー性向上と省エネ設備導入を促すなど、関係省庁連携や官民連携による推進体制構築が急務となっているのです。

住宅ローン控除の要件見直しも、その一環だと言えるでしょう。

●エネルギー問題:

化石エネルギーがいずれ枯渇するのは明白なことから、それに替わるエネルギーとして、太陽光、風力、地熱など再生可能エネルギー施設の建設が急務と考えられています。

しかしながら、再生可能エネルギーは供給量が不安定でありかつ対応するには送電設備の刷新が不可欠であるため、再生可能エネルギー施設の拡充を図りつつ原子力発電を最大限に活用することで電気料金を抑え、庶民の生活に配慮しつつエネルギー源の移行を試みているのです。

建物の省エネ性を高めることで実現に要する期間を短縮できます。そのため、政府は優先して建物の省エネ性実現に向けて尽力しているのです。

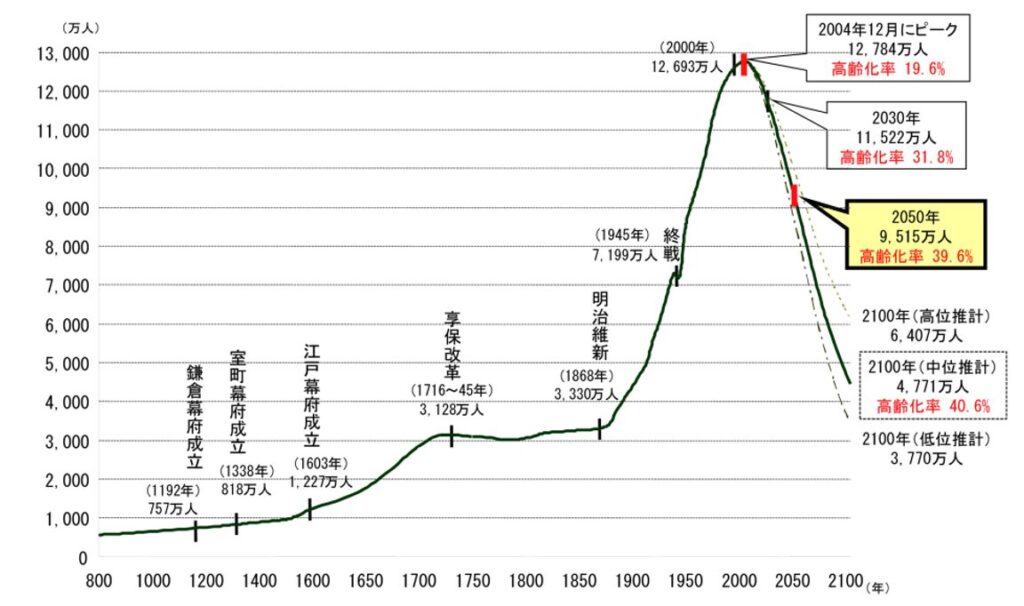

●人口減少と少子高齢化:

2050年の日本は総人口が1億人を割り込み、高齢化率が約40%に達する超高齢化社会になると予測されています。

さらに50年後の2100年には人口が4,711万人と、2050年比の半分まで減少することが危惧されています。

人口が減少すれば生産年齢人口も当然に減り、経済成長の鈍化や人手不足が加速します。

このため政府は、労働生産性の向上や定年延長、社会保障制度改革、地方創生など様々な対策を模索しているのです。

私たち不動産業者が経済成長に貢献するためには、取引の活性化に向けて配慮するほか、顧客に快適な住まいを提供することで、安心して子育てできる環境を構築することです。

そのために知見の拡充に努め、顧客にとって最適解は何かを真剣に考え提案する必要があるのです。

既存住宅に勝機あり:最適解の提案手法

住宅市場の二極化が加速する中、新築住宅はかつての「標準」から「贅沢品」へと変質しました。

都心部では世帯年収1,000万円を超えるパワーカップルですら、新築住宅の購入には慎重にならざるを得ない状況が顕在化し、私たちは住宅性能やリセールバリューなど、従来ではそれほど重視されてこなかった様々な視点から、顧客に提案する必要に迫られているのです。

これからのボリュームゾーンに対しては、住宅性能やリセールバリューなど、従来ではそれほど重視されてこなかった様々な視点から提案せざるを得ないのです。

したがって私たちは、「新築か中古か」といった狭義の二元論に固執せず、「質の高い既存ストックを見極め、適切にリノベーションを施して次世代に繋ぐ」という視点からの提案こそが、顧客に提示すべき最適解となるのです。

1. 既存住宅+リフォームパッケージの提案

中古住宅に対する心理的なハードルを下げるためには、インスペクションの徹底と瑕疵保険の付保、そして住宅履歴情報の整備が不可欠です。

購入検討者の「古くて不安」という漠然とした感情を、「このコストでここまで性能を引き上げ、さらに保障が付保される」といる論理的な裏付けを提示することで、購入検討者の不安は払拭されます。

この場合、「安心R住宅」の提供が最適解となり得ますが、2024年度の発行件数は6,431件と最も多かった2018年比で減少するなど、伸び悩みが顕著に現れています。

この背景には、経年変化や物件によって登録に要する条件を満たすための費用が増大し、売主に過度な金銭的な負担を強いる可能性がある点や、制度自体が普及途中であるため、投下した費用が回収できない可能性があるからです。

しかし、政府方針や市場動向を見る限り住宅性能の引き上げは必須であり、売主を得心させるだけのエビデンスを提示し、既存住宅の橋渡しをできる業者だけが、激化する市場で選ばれ続けることになるでしょう。

2. エリア選定の再定義

建築費の高止まりを受け、価格の調整弁は「土地価格」へと移行します。

しかし、単に安価な土地や建物を提案するようではプロフェッショナル失格です。

交通利便性、ハザードリスク、将来の人口動態を多角的に分析し、「資産価値が維持されやすいエリア」を選定する能力が、真価を判断する指標となるのです。

まとめ

2024年から2025年にかけて生じた変化は一過性の現象ではなく、住宅市場における構造的な転換そのものです。

かつての成功体験に固執し、建築費の下落や金利の再低下を待つ姿勢はもはや現実的ではありません。

これからの不動産実務者に求められるのは、最新の統計を読み解く「インテリジェンス」、マクロ経済の変化を予測する「構想力」、そして建築・省エネ性に関する「専門知識」を兼ね備え、厳しい現実を顧客に伝えつつも最善の道を示す誠実なコンサルティング能力です。

新築至上主義という固定観念から脱却し、広範な選択肢の中から顧客に最適な「住まいの形」を提案することで、自身のビジネスモデルをストック活用型・コンサルティング型へと昇華させた者だけが、この激動の時代を勝ち抜くことができるでしょう。

私たち不動産業者の使命は、物件を取引することだけではありません。

変化し続ける社会において、顧客の「安住の地」と「資産の安全性」の実現に寄与すること、それこそが真なる「使命」なのです。