宅地建物取引士試験において定番の出題項目である「意思能力」は、試験対策にとどまらず、不動産取引の現場においても重要な判断要素の一つとなります。

とりわけ高齢者との取引が増加傾向にある今日においては、宅地建物取引業者にとって避けては通れない課題となっています。

民法第3条の2では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と定めています。

これは、意思能力を欠く者の意思表示に対しては、法の効力が及ばないという民法の基本原則を、具体的に明文化したものです。

これに続く第三節では、未成年の法律行為(第5条)や成年後見(第7条~第10条)、保佐(第11条~第14条)、補助(第15条~第18条)といった制度が細かく規定されています。これらは、意思能力の有無・程度に応じて一定の保護を与える制度であり、一般に「制限行為能力者制度」と総称されています。

制限行為能力者は、原則として意思能力を有することを前提としつつ、その判断能力の不十分さを補うため、法律行為について法定代理人や保佐人等の同意・追認を必要とする点に特徴があります。

この点は、意思能力を欠く場合は当然に無効となる法律行為とは明確に区分されています。

不動産実務においては、取引当事者の事理弁識能力に減退の疑いがある場合、後見制度の利用を検討・推奨することで契約の有効性確保や将来的な紛争リスクを回避してきました。

「後見制度を利用していれば安全だ」という考えは、これまで実務上、一定の合理性を有してきました。

しかし、法制審議会が成年後見制度の抜本的な見直し要綱案をまとめたことで、これまで培った知識を刷新せざるを得ない状況が生じました。

現時点での要綱案では、現行の後見・保佐・補助という類型を見直し、補助類型を基本とした制度構成へ再編する方向性が示されたからです。

法制審議会の「提出要綱案(答申)」は法務大臣からの諮問に基づき、専門部会において数年かけ、慎重に議論・調整を経て取りまとめられたものです。

したがって、これに基づき作成された法案が提出され、成立する可能性は、一般的に極めて高いとされています。

そのため、要綱案が示された段階で、私たちはいち早く後見制度の見直し概要について理解を深め、将来的な法改正を見据えた対応を検討しておく必要があります。

特に不動産取引のように、一度の判断ミスが多額の金銭的・法的リスクに直結する分野においては、従来の知識や経験則を前提とした対応が、必ずしも将来にわたって妥当であるとは限りません。

本稿では、成年後見制度の基本的な構造を改めて確認した上で、制度見直しの背景を整理し、さらに制度改正が実現した場合に、不動産取引実務にどのような影響が生じ得るかについて考察します。

成年後見制度の基本と課題

民法で規定されている成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに大別されます。

●法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて、①成年後見人、②保佐人、③補助人を選任し、本人を保護・支援する制度。

●任意後見制度:本人が十分な判断能力を有している段階で、あらかじめ任意後見人や委任に関する事務を契約で定めておき、将来本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人による監督の下で、任意後見人が事務を行う制度。

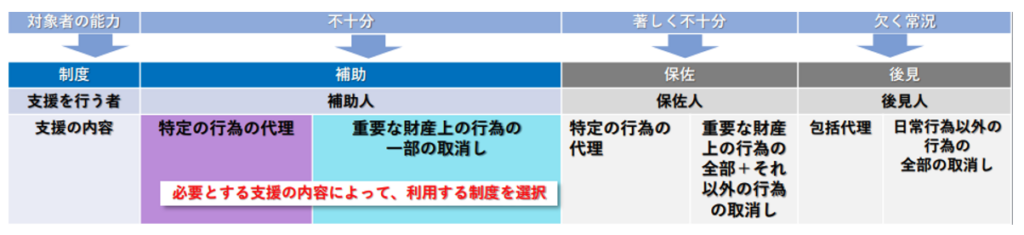

このうち法定後見制度については、本人の判断能力が補助(不十分)、保佐(著しく不十分)、後見(欠く常況)のいずれに該当するかを家庭裁判所が判断します。

この判断にあたっては、医師の診断書や鑑定書に加え、改正長谷川式認知症スケール(HDS-R)、ミニメンタルステート検査(MMSE)などの医学的・心理学的検査結果が参考資料として用いられ、本人の生活状況や申立内容を踏まえて総合的に判断されます。

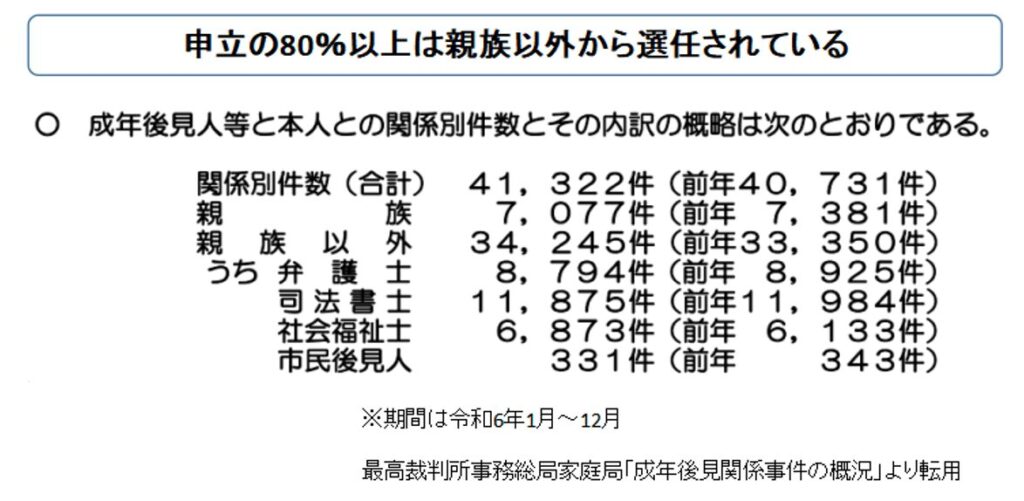

家庭裁判所に法定後見制度の申立てを行えるのは、主に本人、配偶者、4親等内の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など)、検察官、市町村とされていますが、必ずしも申立人が選任されるとは限りません。

配偶者や親族が選ばれるケースが増えてはいるものの、財産管理の複雑さや親族間の争いが懸念される場合は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれるケースが多いのです。

親族が後見人に選任された場合、本人の財産を不正に流用する使い込み事件が一定数確認されることも親族以外から選任する理由の一つではありますが、一方で専門士業による不正流用事件も確認されているのが実情です。

こうした背景から、「そもそも、本人を保護する制度でありながら、付与される権利が包括的かつ過剰すぎるのではないか」という、制度の本質にせまる議論が巻き起こりました。

これには、2022年に国連の障害者権利委員会から、後見制度の存在自体が障害者の権利を否定していると指摘された影響もあったでしょう。

確かに、現行法では後見人等の有する権利が、裁判所が認定した判断能力の程度に応じて、類型ごと定型的に法定されています。

実務においても、この「定型的」である点が両刃の剣となっているとの印象は拭いきれませんでした。

このため、現行の成年後見制度については、今後さらに増加が見込まれる高齢化や高齢単独世帯増加が進む中で、世帯構成や生活形態の変化に伴う支援ニーズに十分対応できていないとの指摘がなされたのです。

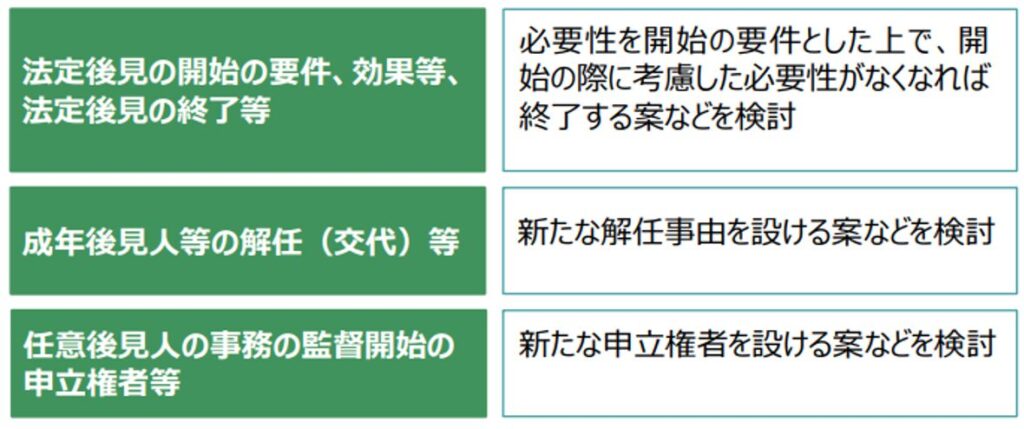

●見直しの困難性:利用動機の課題(遺産分割など)が解決しても、判断能力が回復しない限り利用を終了できない(終身利用の原則)。

●逸脱した制限:包括的な取消権や代理権が画一的に法定されているため、本人の自己決定権が必要以上に制限される場合がある。

●交代の問題:本人の状況変化によっても成年後見人等の交代ができないため、ニーズに適した保護を受けることができない。

こうした画一的な制度設計への懸念から任意後見制度の利用が増加したとの背景はありますが、任意後見制度においても、本人の判断能力が低下した適切な時期に必ずしも任意後見監督人の選任申立が行われるとは限らず、本人が不利益を受けた事例も確認できます。

このように、法定・任意いずれの制度にも課題があるとの認識により、本人の支援ニーズに応じて柔軟に制度を選択・利用できるよう、成年後見制度の見直しが検討されるに至ったのです。

【補助】への一本化(オーダーメイド方式への転換)

見直し要綱案では、本人の希望を超えて権利が過剰に制約されることがないよう、後見類型および保佐類型を見直し、補助類型を基本とする制度構成とすることが盛り込まれています。

個々人のニーズに応じて支援内容を自由に選択し、必要な期間だけ利用を可能とする、いわば「オーダーメイド方式」への変更です。

具体的には、本人が必要としているのが特定行為の代理権なのか、あるいは全ての法律行為に対する取消権か、重要な財産上の行為のみに限定するかなどを自ら判断し、自由に選択できる方式です。

これにより家庭裁判所は、現行法に基づく判断能力の類型を判定するのではなく、本人の事理弁識能力の程度を掌握したうえで特定行為の範囲、代理権、取消権、取消の特例(特定補助人を付する処分)に関する審判を担うことになるのです。

不動産取引実務への波及とプロフェッショナルに求められる対応

補助人への一本化、さらには付与する権限と期間を自由に組み合わせることを可能にした改正成年後見制度は、不動産実務の現場に劇的な変化をもたらす可能性が高いでしょう。

その際に想定されるポイントは、主に以下4つに集約されます。

1. 登記事項証明書記載内容に基づく「質」の転換

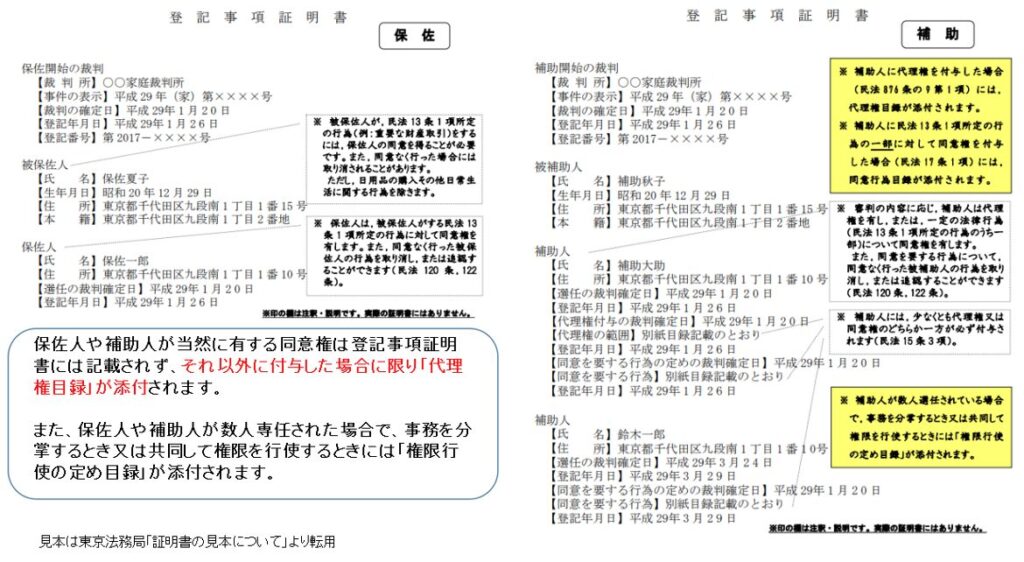

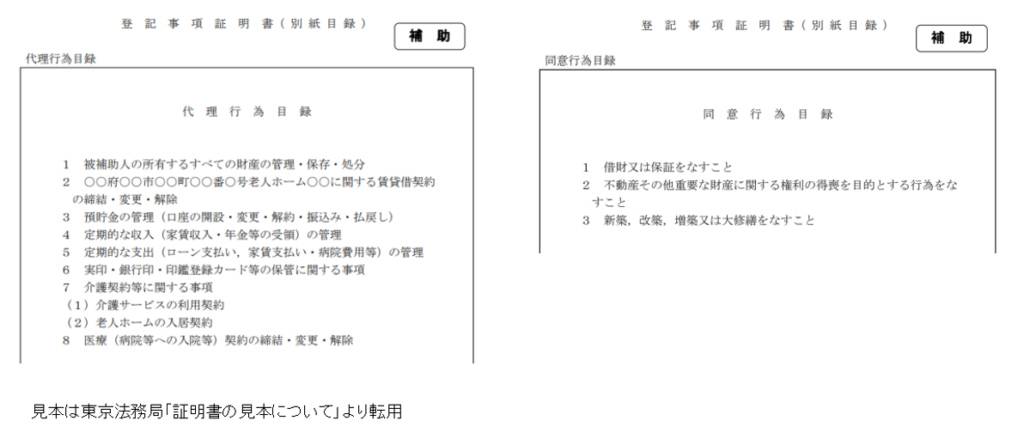

成年後見制度の申立てがなされ、家庭裁判所が後見開始の審判をし、その審判が確定した場合には、家庭裁判所の嘱託により、後見開始等の内容並びに被後見人(被保佐人・被補助人)および後見人(保佐人・補助人)に関する事項が登記されます。

「後見登記等に関する法律」では、保佐人等が当然に有する同意権については登記事項証明書に記載を要せず、代理権を付与した場合に限り、その範囲を登記するものとされています。

このため、付与された代理権の内容は、「代理権目録」の添付によって明らかにされてきました。

しかし改正後は、補助類型を前提とした柔軟な権限付与の考え方が採られ、付与される権限の内容や期限が事案ごとに細分化されることになります。

その結果、不動産を始めとする重要な財産について代理権や同意権が付与されているか、また同意権が取消可能かどうか、さらに意思表示の受領や保存行為といった権利まで認められているかなどを、「代理権目録」から正確に読み取る必要性が生じるのです。

つまり、代理権目録を精査するリーガルリテラシーが不可欠となるのです。

2. リスクの管理の徹底

「オーダーメイド方式」への転換は、判断能力が十分ではない方の自由意志を反映し、必要な範囲での財産管理や契約のサポートを実現します。

しかし、必要な期間や付与する権限を自由に設定できる仕組みは、取引継続中に期限が到来してしまうといったリスクを招きます。

このため代理権等の「在続」を前提とした停止条件や、前述したリーガルリテラシーの徹底が、媒介実務の標準工程となるでしょう。

3. 意思能力の確認と「証拠保全」の重要性

従来は登記事項証明書の類型(後見・保佐・補助)を確認すれば、およそ当事者の事理弁識能力の程度を推察できました。

しかし、「補助」に統一されれば、代理権目録から推測するほかなく、さらに登記後の症状変化にも留意しなければなりません。

付与された権限が現状において適切か否かを見抜く洞察力が求められるのです。

このため、万が一に備え面談記録や動画撮影などのエビデンスを残しておくことが、将来的な問題の発生を抑制する防衛策となるのです。

4. 出口戦略としての「改正成年後見制度」と「家族信託」の再定義

成年後見制度のオーダーメイド化により、任意後見との親和性が高まります。

これまで使い勝手の悪さや手続きの煩雑さで敬遠されてきた成年後見制度の利用が、改正後は増加する可能性があるでしょう。

もっとも現時点では要綱段階であり、権利の過剰な制約になりかねない「特定補助」の是非など、国会審議の論点も予想されます。

私たちは、今後の行方を見守りつつ逐次情報を集め、任意後見制度や家族信託とどう折り合いをつけていくか、最適な組合わせを模索すると同時に知見を深める必要があるのです。

代理権目録でチェックすべき5つの項目

現行法でも「代理権目録」や「同意行為目録」、あるいは「権限行使の定め目録」などが添付されている場合はその精査が不可欠です。

しかし、新制度下では本人の意思に基づき権限が細分化されるため、以下の項目を詳細に確認する必要があります。

1. 具体的行為の範囲

●チェックポイント:「売買・賃貸契約の締結や更新」、「代金受領」、「登記申請」、「新築・増改築・修繕・解体」など、どのような権限がどの範囲まで付与されているかを詳細に精査します。

●実務上のリスク:

例えば、付与された権限が「売買契約の締結」のみである場合、手付金や決済金を渡す相手方は「被補助人(本人)」となります。

この判断を誤ると、弁済の有効性が問われる危険が生じます。

2. 「取消権」と「本人の単独行為」の境界線

●チェックポイント:取消権の付与を確認します。例えば同意行為目録に「不動産に関する権利の得喪を目的とする行為」とあっても、被補助人自らが契約を締結すること自体は妨げられません。

●実務上のリスク:

「得喪を目的とする行為」に取消権の行使が含まれるか否かについては、判断が難しいところです。

もっとも、仮に取消権の行使が否定される場合であっても、契約締結後に「意思能力の欠如」を理由として無効が主張されるリスクは残ります。

そのため、本人の意思能力が備わっていることを前提とした単独判断の適否と、補助人に取消権が付与されているか否かの双方を見据えたうえで、十分なエビデンスを確保しておくことが不可欠です。

3. 支援の「有効期間」との整合性

●チェックポイント:

代理権目録等に記載される登記年月日と「本審判の有効期限」は最重要確認事項です。

当事者にとって必要な範囲・期間で自由にオーダーメイドできる新制度は様々な利点がある一方、その自由さゆえに要綱の目玉でもある「有期利用(期限付き補助)」への対応が不可欠だからです。

●実務上のリスク:

契約から決済までの期間が長期に及ぶ場合、決済を迎える前に期日が到来すれば補助人の代理権は喪失します。

期限超過時や代理権の見直し時における協力義務の明文化など、先回りの対策が求められます。

4. 「居住用不動産」の処分に関する裁判所の許可

新制度施行にあたって、最も見落としてはならない重要な論点です。

●チェックポイント:

売買・賃貸の別を問わず、居住地を喪失することは当人にとって極めて不利益な影響を及ぼします。

このため、対象が居住用不動産である場合には、民法第859条の3の規定に基づき、裁判所の許可が必要になると解されます。

●実務上のリスク:

新制度では、事理弁識能力の程度にかかわらず、当人の意思がより尊重されることになります。

このため、代理権目録等の確認と並行して、家庭裁判所からの許可が得られる見込み(売却の必要性や合理性)について、あらかじめ補助人と協議しておく対策が必要です。

原則としては、事前に家庭裁判所へ許可申請を行うべきですが、急を要する場合には、「家庭裁判所の許可を停止条件とする」といった特約を設けて契約を締結する必要性が生じる可能性もあるでしょう。

5. 複数補助人による「権限分掌」の精査

新制度の施行により補助類型を前提とした柔軟な制度運用が進められた場合、これまで以上に複数の補助人が選任される可能性は高まります。

●チェックポイント:補助人が複数存在する場合、各補助人が共同して権限を行使できるのか、それとも「財産管理」「身上保護」など、事務の分掌(分担)がなされているのかを確認する必要があります。

●実務上のリスク:

事務の分掌がなされている場合、権限を有しない補助人との交渉は実効性を欠くことになります。

このため、権限目録等を十分に精査し、各補助人がどのような権限を有しているかを正確に把握したうえで交渉を進める必要があります。

まとめ

成年後見制度の改正は、不動産という重要な財産をめぐり「高齢者の尊厳」と「取引の安全性」をいかに両立させるかという点において、大きな転換点となり得ます。

それだけに、私たちには登記事項証明書を、いわば取引の設計図として詳細に読み解く力が求められるのです。

制度がオーダーメイド化するということは、裏を返せば、これまで培ってきた経験則の多くが通用しないことを意味します。

このため、取引の初期段階で最新の証明書を取得するのはもちろん、必要に応じて弁護士や司法書士といった専門士業に相談しながら対応する配慮が不可欠となります。

これこそが、成年後見制度改正後の不動産市場において求められる、プロフェッショナルとしての仕事と言えるでしょう。