内覧の現場で、震災について不安を口にする顧客は年々増加しています。

とりわけ大地震の報道が続いた直後や、築年数が経過した物件を案内した際には、かなりの確率で次の質問が投げかけられるでしょう。

「この物件は、地震が来ても大丈夫ですか?」

この問いに対し、多くの不動産業者は次のように答えているのではないでしょうか。

「こちらの物件は新耐震基準を満たしていますので、ご安心ください」

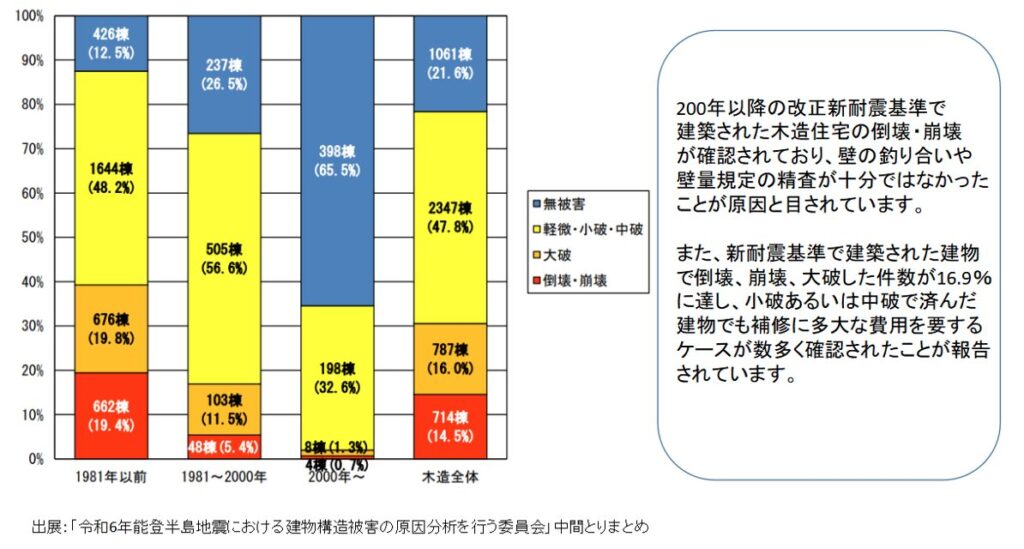

確かに、昭和56年6月1日以降の建築確認申請で義務化された新耐震基準、さらに平成12年に木造住宅の接合部の構造や接合部の規定が見直された、いわゆる2000年基準に基づいて建築された建物は、一定水準の耐震性能を有しています。

震度5強程度では大きな損傷を受けにくく、震度6から7程度の地震において倒壊・崩壊しない性能を目標としている点は事実です。

しかし、この回答は顧客の問いに十分応えていると言えるのでしょうか。

そもそも新耐震基準は、「地震発生後も従来通り住み続けられる」ことを設計思想とはしていません。

求めているのは大地震発生時における人命の保護であり、建物が無傷であることや、地震後も従前どおり使用できる状態を維持することではないのです。

柱や梁が大きく損傷しても、壁に大きな亀裂が生じても、あるいは液状化により建物が傾いても、倒壊・崩壊を防ぎ人命が守られれば目的は達成されます。

これが新耐震基準の基本的な考え方です。

したがって「新耐震基準だから安心」という説明は誤りではないものの、その言葉が意味する範囲は、顧客が受け取る意味よりもはるかに限定的です。

地震後も住み続けられる保障、資産価値の維持、生活に対する影響の軽微さまでを含むものではないからです。

この点について、説明をする不動産営業と顧客の認識に「ズレ」が生じるのです。

不動産営業の本質は、単に取引を成立させることにとどまりません。

生活基盤の形成という地域社会の価値創造を通じて、顧客と社会の未来に貢献することです。

その意味において、顧客の問いをどのように受け止め、どの範囲まで説明するかは、単なる営業手法ではなく職能の問題と言えるでしょう。

本稿では、震災で実際に生じる建物への影響を踏まえながら、顧客の生命と財産を守るためにどのような説明が求められるかを検討します。

震災後の建物状況を念頭に説明できているか

新耐震基準を満たしている建物であっても、震災後に問題なく使い続けられるとは限りません。

この点は、業界に携わる者であれば共有している認識でしょう。

しかし、実務における説明では、

●倒壊・崩壊しない

●基準を満たしている

という点のみが主に説明され、それ以外が語られる機会は多くありません。

これは意図的に説明を避けているのではなく、詳細な説明が制度上求められていない、短時間で納得してもらえるトークが整理されていない、簡単に説明しきれる内容ではないなどの理由によるでしょう。

そもそも宅地建物取引業者には、旧耐震基準で建築された建物については耐震診断の有無について一定の説明義務を負いますが、新耐震基準については規定されていません。

裁判例を見ると、耐震性に問題がある事実を知りながら偽った説明を行った場合や、液状化リスクなど具体的な危険性を把握していながら説明しなかった場合など、個別事情を踏まえて説明義務が認められた例がみられます。

しかし、顧客の質問に対して「安心です」と答える場面は少なくないものの、このとき営業が示しているのは技術的保証ではなく、顧客が判断するための材料である場合が多いでしょう。

したがって、問題は責任の有無そのものではなく、顧客がどこまで理解したうえで判断したかという点にあります。

時折、筆者のもとには「新耐震基準だから絶対安心と言われたが、信じて良いのか」という相談が寄せられます。

そこで建築確認図面やハザードマップ、地盤情報、周辺環境を確認すると、直ちに危険と断定できるものではありませんが、地震発生時に被害が生じる可能性を否定できない物件が一定数存在していることに気付きます。

過去の地震を振り返っても、新耐震建物の多くが倒壊を免れている一方で、倒壊しなかったにもかかわらず居住継続が困難となった住宅は少なくありません。この事実は見落とされがちです。

ですが、柱や梁の損傷、外壁の破損による雨水侵入、基礎の不同沈下などは、新耐震基準における想定外の被害ではありません。

新耐震基準は主として倒壊・崩壊の防止による人命の保護を目的としており、一定の損傷が生じること自体は設計思想と矛盾するものではないからです。

つまり、倒壊しなかったことと、生活に支障が生じないことは同義ではなく、この差を事前に共有できるかどうかが、震災後の受け止め方を大きく左右します。

そして、この認識の差こそが、後の不満やトラブルとして表面化する原因となります。

住宅の耐震性に関する説明とは、本来「倒壊・崩壊の蓋然性」を伝えるにとどまらず、震災後にどのような生活状態が想定されるかまでを含めて共有する営みであるべきです。

この問題が共有されないまま契約に至ることで、後に生じる問題は性能の不足ではなく、理解の不一致による結果として現れるのです。

新耐震基準が求めるもの、守る必要がないもの

新耐震基準の目的は人命保護です。

したがって、次のような事項は基準の直接的な対象となってはいません。

●地震後の生活継続

●建物の機能性確保(ライフライン等)

●修繕費用の抑制

●資産価値の維持

耐震性が高いほどこれらが維持される可能性は高まりますが、基準がそれらを保証しているわけではありません。

さらに、液状化、津波、地盤崩壊といったリスクは建物の構造性能とは別の問題です。

例えば、現在の建築基準法においては事実上、建築時の地盤調査が義務化されているものの、支持基盤下で液状化が発生しその影響で建物が傾いても、基準に則って建築された限り天災地変によるものとして責任が免責されます。

これらの事実を積極的に説明することは、営業にとって心理的な抵抗があるかもしれません。

しかし、顧客の不安は「危険の存在」そのものより、「状況が想像できないこと」に由来している場合が多いのです。

震災後に顧客が直面する問題は「住めるか」だけではない

筆者は北海道胆振東地震の際、倒壊を免れた住宅の復旧対応に携わりました。

現場で目にしたのは、壁材の脱落、設備機器の転倒、室内での亀裂、給排水管の破損、地盤沈下といった惨状でした。

倒壊はせずとも、水が使えず入浴や調理もできない、つまりそのままでは生活を継続できない状態です。

また、再度同程度の地震が発生した際、必ずしも倒壊・崩壊を免れる保証はありません。

主たる構造部分に問題が生じている可能性もあるからです。

この時耳にした不満の多くは、建物性能そのものより「想定していた状況との乖離」に向けられていました。

「担当営業から『耐震性が高いから一切心配ないと』と言われたのに……」という憤りです。

もし、新耐震基準の設計思想を正確に説明していれば、「建物に被害はあったけれど、家族が無事で良かった」という、感謝の言葉に変わっていたかもしれません。

ここで改めて考える必要があります。

顧客が問う「大丈夫ですか」は、構造の技術的質問ではありません。

「この家で家族を守り、生活を続けられるのか」という生活の持続性に対する問いです。

それに対し、私たちが「構造基準への適合」という言葉だけで応じることは、問いの本質を回避するに等しいのです。

確かに、適合しているか否かの事実は重要ですが、それだけでは顧客の不安に対する回答とはなりません。

顧客が求めているのは、災害後に家へ戻ってこられるか、生活を従前通り続けられるかといった、暮らしが途切れないかという点だからです。

にもかかわらず、私たちはこの問いに対し、構造の安全性という言葉で応じてきました。

ここに、震災発生後の不満やトラブルが生まれる余地があるのです。

これは、説明の巧緻ではなく、問いをどのように捉えるかという認識の問題です。

では、この問いに対して、営業はどのように伝えるべきなのでしょうか。

営業は何をどこまで説明すべきか

不動産営業は、建築士のような詳細な技術説明を行う必要はありません。

無論、プロフェッショナルとして知識を備えておくに越したことはありませんが、耐力壁の配置や許容応力度計算、あるいは応答スペクトルをいった内容を詳細に説明したとしても、そもそも顧客はそのような説明を長々と聞きたくはないでしょうし、求めてもいません。

顧客が知りたいのは、構造理論ではなく、震災発生後における「生活の見通し」だからです。

したがって重要なのは、安全性を証明することではなく、建物の性質を正しく位置づけて伝えることです。

新耐震基準の住宅は、震発生時において倒壊や崩壊を防ぎ、人命を守ることを目的としています。

しかし、損傷を受ける可能性や、一定期間居住できない可能性があることも事実です。

このような説明は、住宅の価値を下げるものではありません。

むしろ、住宅の役割を正確に示す誠実な行為です。顧客の不安は「壊れるかどうか」ではなく、「壊れた後にどうなるのか」にあります。

この点を説明しないまま安全性のみを強調すれば、地震発生後、顧客は想定していなかった現実に直面することになります。

そしてその時、問題として表面化するのは建物の性能ではなく、説明した内容です。

例えば、地震保険も同様です。保険金は火災保険の50%とされ、そもそもこの保険商品自体が建物の完全復旧を目的としておらず「生活再建の原資」としての性質を持ちます。

この理解が不足したまま「支払われる保険金が少ない」といったトラブルが生じるのと、耐震基準に対する誤解は構造が似ています。

震災後のトラブルの多くは、こうした「期待の不一致」から生じているのです。

リスクを説明すれば、本当に販売が妨げられるのか

多くの営業担当者は、「リスクを説明すれば契約が遠のく」と危惧します。

しかし、多くの場合実態は逆です。

顧客は完全無欠の安全性を求めるのではなく、対処可能な見通しを求めているからです。

例えば、下記の説明ではどちらが顧客の納得と納得を得られるでしょうか。

A案:「新耐震基準ですから、震度6程度の地震では倒壊・崩壊しません。ご安心ください」

B案:「震度6から7程度の地震では倒壊・崩壊する可能性は低いですが、設備が損傷するなどして一時的に住めなくなる可能性はあります。その備えとしては……」

信頼を勝ち得るのは明らかにB案です。

結局のところリスク説明とは危険を強調する行為ではなく、将来の出来事を「理解可能」にする行為なのです。

適切なリスク説明は購買意欲を損なうどころか、むしろ信頼形成に寄与する結果となるのです。

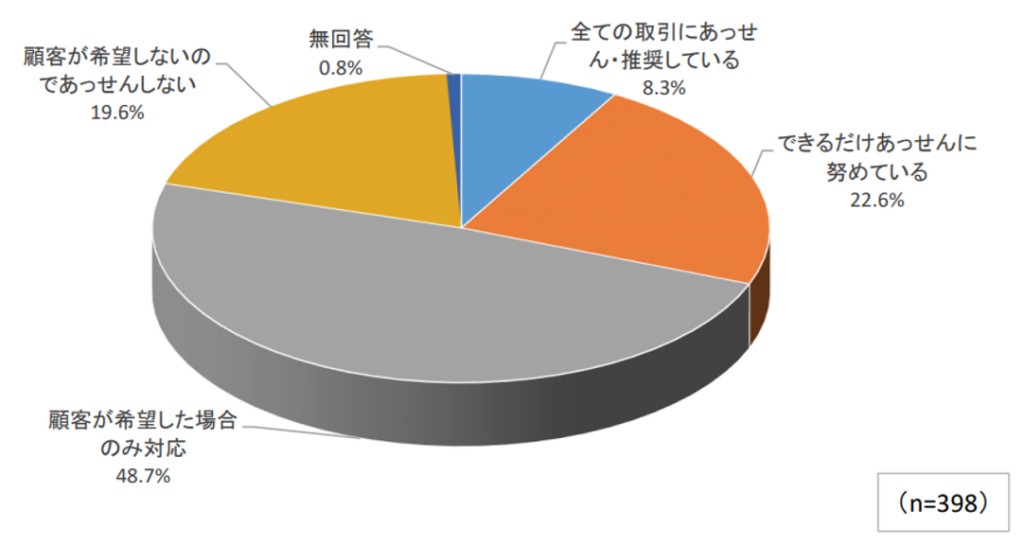

国土交通省の「戸建既存住宅の調査等に関する実態アンケート調査」によれば、中古住宅を取扱う際の建物状況調査事業者のあっせんについて、全ての取引にあっせん、あるいはできるだけあっせんに努めていると回答したのは、全体の30.9%に過ぎませんでした。

それ以外は、顧客が希望した場合、あるいは希望しないのであっせんしないと回答しています。

一方で、顧客のおよそ9割が建物現況調査を肯定的に捉えているとのアンケート結果も見受けられます。

顧客は既存住宅に対し、新築と同程度の性能であることを求めてはいません。

ただ、現状どの程度の状態であるかを正確に知りたいだけなのです。

実際、震災後に深刻な対立へ発展するケースの多くは、被害の大きさではなく、「聞いていなかった」「説明された内容と違う」といった、認識の違いによって発生しているのです。

つまり、説明の適切さと強く関係しているということです。

不動産の営業の役割は「安全の保障」ではない

ここで改めて、不動産営業という職能を整理する必要があります。

営業は建物の安全性を保証する立場にはありません。

建物の性能を決定付けるのは設計と施工であり、そもそも自然災害の発生そのものを制御することは誰にもできません。

にもかかわらず、営業の現場においては顧客から「安全性」を問われます。

これは顧客が技術的評価を求めているからではなく、判断の根拠を求めているからです。

顧客は住宅を購入する際、専門知識を持たない状態で極めて大きな判断を迫られます。

そのため、営業に対して性能の証明ではなく、自身の判断が正解であるとの裏付けを求めるのです。

したがって、不動産営業が担うべき役割は安全を断言することではなく、住宅の性質、基準の意味、想定される事象、およびその限界を整理し、顧客が選択できる状態を整えることなのです。

言い換えれば、営業の仕事は「安心を与えること」ではなく、「理解できる状態をつくる」ことだと言えるでしょう。

安心は説明によって与えられるものではありません。理解の結果、初めて生まれるものなのです。

まとめ

本稿では、新耐震基準の目的と限界、震災後の現実、そして内覧の場における顧客からの問いの意味について整理しました。

住宅は災害を無効化する装置ではありません。

にもかかわらず「大丈夫ですか」という問いに対して安全性のみを答えると、顧客は生活の継続まで含め安心であると誤解してしまいます。

この認識の差が、震災後に不満やトラブルが発生する原因となるのです。

重要なのは危険を強調することでも、根拠のない安全性を断定することではありません。

住宅の役割と限界を適切に位置づけ、顧客が具体的に想像できる状態にすることです。

住宅の購入は、ある側面で性能の選択であると同時に、将来の不確実性を受け入れる選択でもあります。

不動産営業の役割は選択を代行するのではなく、選択可能な状態を整える点にあるのです。

顧客が理解した上で購入を決断した住宅は、災害が起きた後でも「想定外だった」という言葉に変わりにくいでしょう。

それこそが、震災後に残る信頼の差となるのです。