不動産媒介業者の報酬は基本的には手数料のみです。

顧客の要望を聞き取り、要望に合った物件を紹介して内見し、購入希望があれば売り主業者等と価格や契約日などを調整して契約、融資付をしてその後、決済・引き渡しまで一連の流れが終了し初めて報酬を請求できます。

仲介手数料については契約時・決済時に各半金など、請求時期がことなる場合もありますが一連の流れについてはそれほど大きくは変わりません。

契約や決済は、購入希望が示された後の流れ作業ですが、もっとも神経を使うのは物件紹介や内見での営業活動と契約内容の調整でしょう。

そこまで無事に終了すれば、決済段取りは残るものの8割以上は業務が終了したような気分になるものです。

ですが顧客が物件を気に入って契約交渉に入っても売主側の要望と噛み合わず、契約ができないことは往々にしてあります。

買付証明を入れてもタッチの差で競り負けることもありますから、顧客はもとより私達、不動産営業もそんな時には落胆します。

「また一から物件探しか……」仕事とは言え、ため息の一つもつきたくなるでしょう。

もっともそれが仲介業務ですから文句も言えません。

落胆は顧客も同様ですから、契約に至らなかったことで落胆し、何となく疎遠になることはよくあります。

そもそも買客が同業他社に重ねて物件探しを依頼していることなど普通ですから、他社で物件案内され「他決」になっても、それは仕方がありません。

営業マンとして「自分の脇が甘かった」と反省するしかないからです。

ですが自分が内見し契約段取りまでおこなって、売主との調整が整わず契約に至らなかった物件が、同一の当事者間で他社の媒介により契約したとなれば話は変わるでしょう。

「オイオイちょっと待ってくれ!」と手数料を請求したくなります。

顧客は不動産業の慣習や商道徳を遵守する義務はありませんから、筆者もこれまで2度ほどこのような経験をしたことがあります。

ところで質問ですが、このような場合に手数料は請求できるでしょうか?

また、同様のケースにおいて請求できる判断基準は存在するのでしょうか?

今回は裁判事例を交えながらこの問題について解説したいと思います。

事件の概要

平成10年9月30日に東京高裁判決が参考になります。

媒介業者が紹介した購入希望者との取引が不成立になった後に、別の業者の媒介により同一物件が契約されたことにより、当初の媒介業者が当事者に対し報酬請求を行って争われた事件です。

事件の概要を説明しましょう。

対象物件は土地です。

当該地の売り主(土地T所有者)は、媒介業者Aとの間で専任媒介契約を締結しました。

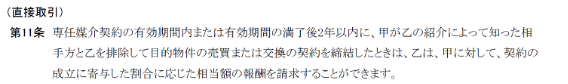

この専任媒介契約書には約款に、依頼者の直接取引に関しての特約を付していました。

「媒介契約有効期間満了後2年以内に、媒介業者Aの紹介した相手方と、媒介業者Aを排除して目的物件の売買又は交換の契約をした時は、媒介業者Aは当事者にたいし契約成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができる」という内容です。

念のため特約について説明しておきますが、特に変わった内容ではありません。

全日本不動産協会の標準専任媒介契約書の約款にも、ほぼ同様の内容が記載されているからです。

話を続けます。

専任媒介の対象は土地Tですが、たまたまその隣地(土地T2)も媒介業者Bにより一般媒介で販売されていました。

この地続きの土地(土地T及びT2)をまとめて購入したいと、媒介業者Aに相談を持ちかけたのが顧客Yです。

こんなオイシイ話はありません。

仲介業者Aは媒介業者Bを通じ隣地の契約交渉に臨みました。

ですが残念ながら、隣地所有者と手付金の額で折り合いがつかず契約に至ることはありませんでした。

「それでは仕方がない」と顧客Yも契約を断念し、新たな土地探しに意識を切り替えます。

そこで媒介業者Cに土地探しの依頼をします。

ヒアリングで顧客Yから契約断念の経緯を聞き、媒介業者Cは「ダメモトで当たってみましょう」と、土地T及びT2の所有者にそれぞれ直接打診をします。

ちなみに、この時点において媒介業者Aと土地Tの専任媒介契約は3ヶ月間の有効期間は満了しており、媒介契約の更新もされていません(満了後2年以内ではあります)

媒介業者C の打診において、土地T の所有者は当初から契約に前向きですから話に応じ、T2の所有者も売却が思った通りにいかないとの背景もあったのでしょう、その時点では売却方針を見直しており、媒介業者Cの打診に応じることにしました。

顧客Yとしては、媒介業者Aに依頼しても駄目であった土地のまとめ買いが、媒介業者Cの努力により達成できた訳です。

ですが、この話を聞き及んだ媒介業者Aは黙ってはていられません。

当初、この話を受けて実際に動いたのは自分ですから、約款の特約による要件は満たしているはずです。

そこで寄与した割合に基づく違約金を請求しましたが応じてもらえません。

媒介業者Aは「契約当事者等は故意に媒介業者Aの契約締結を妨害した」として、専任媒介契約の特約による報酬請求権があるとして提訴したのです。

さて司法判断は?

このような問題は、冒頭で解説したように私達にも起こりうる問題です。

司法判断はどのようになったのでしょうか。

まず原審では媒介業者Aによる請求が一部容認されました。

ですが当事者がそれを不服としてすぐさま控訴し、結果、原審の判断は覆ります。

つまり「報酬請求権は認められない」との判決されたのです。

ただし、媒介契約書に記載された特約が否定された訳ではありませんのでご注意ください。

裁判においても特約は、信義則上有効であるとの判断が示されています。

それではなぜ、請求権が認められなかったのかを判決内容から見ていきましょう。

まず専任媒介契約期間内においても、交渉当事者の案件が拒絶された時点で、当事者間における媒介依頼は終了しているとの判断が示されています。

つまり案件ごと交渉が継続している期間については、売主・買主は専任媒介契約の約款を遵守しなければならないと示される一方で、成就しなかった時点で当事者についての媒介は終了していると判断されたのです。

ただし土地T所有者と媒介業者Aの専任媒介契約が終了したとの見解ではありません。

あくまでも個別案件としての媒介依頼は、契約断念により終了したということです。

もっとも契約交渉が断念されてから間をおかず、媒介業者Aと土地Tによる専任媒介契約は3ヶ月の有効期間を満了し、その後も更新されていません。

ちなみに媒介業者Cの媒介による契約は、期間満了後に行われています。

媒介業者Aの請求権は、専任媒介契約に記載されている特約により行われています。

ですが裁判所は特約について信義則上有効であるとする一方で、本件については一連の流れから契約当事者が故意に媒介業者Aを排除したとは言えず、また媒介業者Aにより本件売買契約が成立したものと同視することはできないとしました。

ここがポイントです。

ケースにより同様の裁判でも判断は異なるでしょうが、特約や約款により請求権を行使する場合、「故意による排除」そして「契約の成立に寄与した割合」の両方を満たしている必要があると考えられます。

この事件の場合、売買契約が媒介業者Aの行動により売買契約が成立したと同視できない理由として、裁判所は本件売買契約に関して直接・間接的にでも何らかの活動を行っているかについて言及しています。

つまり媒介業者Aが打診した時点では、土地T2所有者は売却方針により断っただけに過ぎず、その他の当事者においても媒介業者Aを故意に排除しようという意思は存在していないと判断されたのです。

その後において土地T2の所有者が売却方針を変更したのは偶然であり誰にも予測できるものではない、したがって本件契約が成就したのはあくまでも媒介業者Cの手腕によるとされたのです。

このような判断により、媒介業者Aが媒介報酬請求の根拠とした契約の成立に関しての寄与は認められないと判断されたのです。

特約条項を有効にするためのポイントは

前項で解説したように直接取引を防止する特約は、裁判所でも有効と認められましたし、意図的に媒介業者を排除しようとする不心得者に対して対抗するためのものです。

ですが裁判において媒介業者Aによる主張は退けられました。

あくまでも裁判の判例を見る限りにおいて、このケースでは当初の交渉で媒介業者Aと顧客Yとの「縁」が切れてしまった点、同様に土地T の所有者と専任媒介契約を更新することができないなど、信頼関係が断絶したのではないかと思われる点があることです。

原審で一部、媒介業者Aの主張が認められたように、判断は難しいものですが、仮に上記に示した点について、土地T の所有者または顧客Yどちらかの「縁」が切れず、営業活動が媒介業者Aにより継続して行われていれば、かなりの確率で媒介業者Aの主張は認められたのではないでしょうか。

土地T2の所有者による販売方針変更は予測できるものではありませんが、継続的に活動していればその情報を入手することも可能であったかも知れません。

結局のところ粘り強く人間関係を維持しながら活動していれば、万が一のことがあっても特約等の行使により報われるのだと言えるのでしょう。

まとめ

自身が関与した案件が、他社で成約されれば誰しも腹立たしく、せめて多少なり報酬を得たいと思うのは当然でしょう。

それが意図的に排除されたのであれば尚更です

そのような不利益を防止するため特約や約款が存在しているのですが、その状況により有効性が否定されることもありうるとの教訓は学んでおく必要があるのでしょう。

冒頭であげたように媒介業者の報酬請求権は、私達にとって生命線です。

この権利を守る意味でも、行使できるだけの条件を備えられるよう営業活動を行っていきたいものです。