私たちの暮らす日本は地震が多い国だと言われています。

あらためて調べると世界規模で発生しているマグニチュード6以上の地震の約20%は日本周辺で発生しているらしいのです。

国土技術センターによれば世界国土の中で日本国土が占める割合は0.28%とされていますから、相応規模の地震発生率がどれほど高いかお分かりいただけるでしょう。

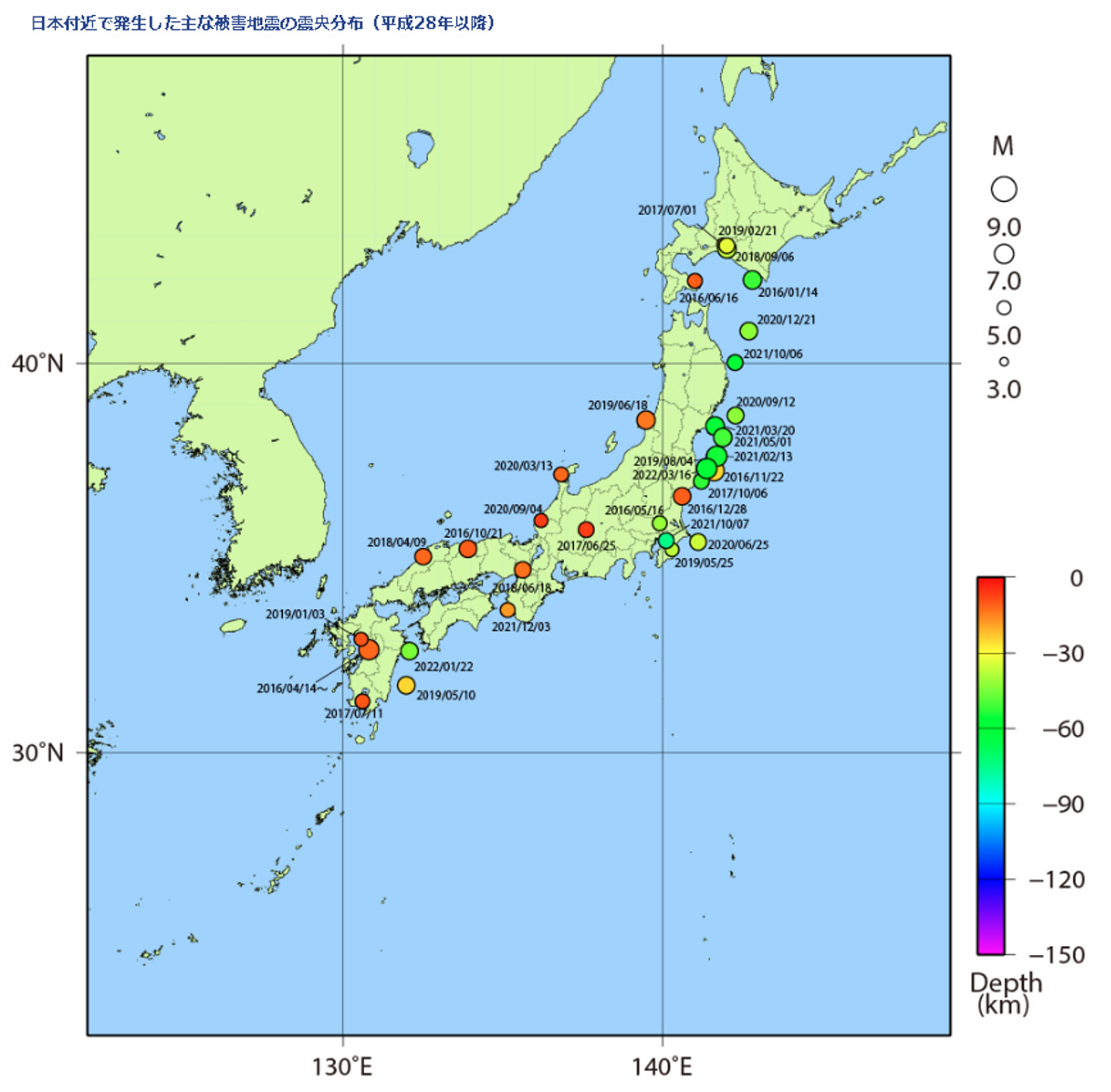

思い返してみれば令和4年の1月には日向灘で最大震度5強の地震が、続く3月に福島県沖で最大震度6強の地震が発生しており、その前年(令和3年)は最大震度5以上の地震が6回も発生しています。

気象庁では平成8年以降に発生した地震情報を公開していますが、種類や程度にかかわらず、何らかの被害を及ぼした場合に分類される被害地震(およそ最大震度5以上の地震)は毎年2~6回発生しており、一度も発生しなかった年がないことを確認できます。

このような地震大国の日本ですから、昭和56(1981)年6月1日以降の建築確認申請については新耐震基準適合が義務付けされました。

震度6強~7の地震で倒壊しないとされる基準です。

それ以前の建築確認申請においては旧法により「震度5」が基準とされていました。

先程の解説を思い出していただきたいのですが、震度5以上の被害地震は毎年、日本各地で発生しています。つまり旧法により建築された住宅は、常に倒壊の危機にさらされているとも言えるのです。

このような現実を理解している私たち不動産業者としては、現行の耐震基準を満たさない住宅を紹介する際には「顧客の命を守る」という観点から、耐震改修工事の必要性などについて説明する必要があるのではないでしょうか?

そこで建築物の耐震化に関しての現状と耐震診断、耐震改修工事について解説します。

耐震工事はどの程度実施されているのか?

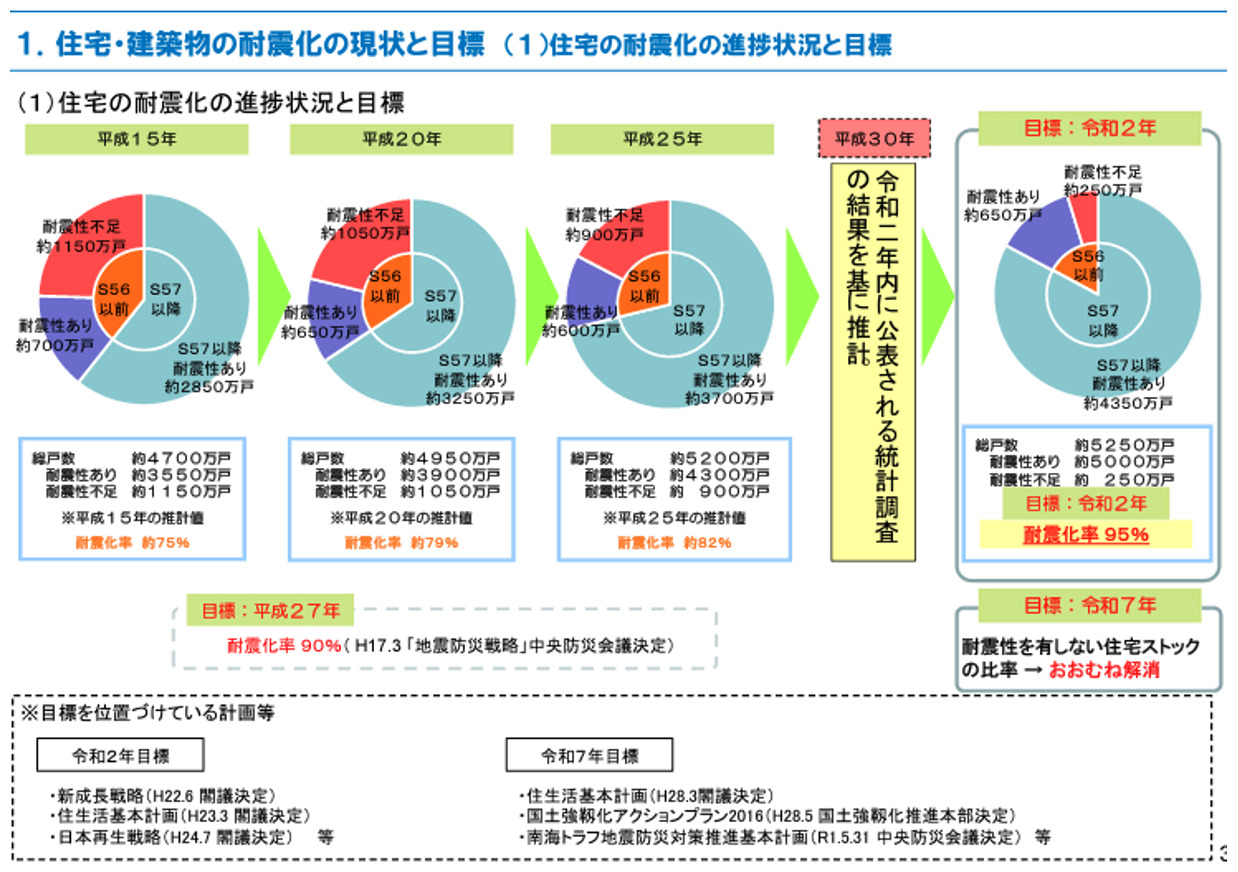

国土交通省が令和2年に公開した「住宅・建築物の耐震化率の推計方法及び目標について」によれば、既存住宅市場における「耐震性不足」の住宅数は平成25年時点で約900万戸とされており、それを令和2年に約250万戸(全体の約5%)まで圧縮する目標を立てていました。

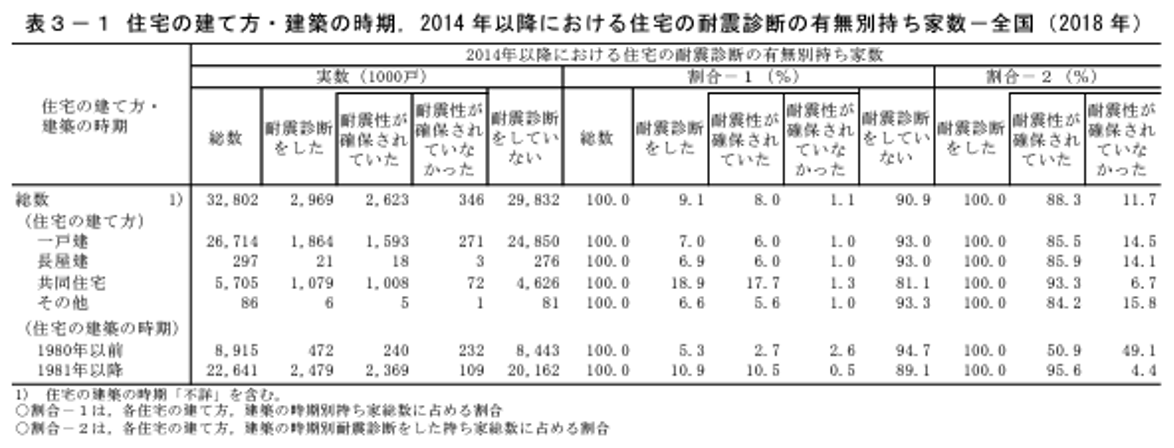

この目標を達成するため国土交通省では積極的に耐震化に向けての取り組みを実施しましたが、令和2年1月31日に総務省統計局から公開された「平成30年住宅・土地統計調査」によれば前回調査(平成25年)以降で耐震診断が行われたのは、持家全体の9.1%(296万9千戸)とされています。

そのうち18.9%は共同住宅とされていますから、戸建住宅の耐震診断実施率はさらに下がります。

耐震工事の実施率は前回調査以降で59万5千戸とされており、耐震診断を実施してもその結果により耐震工事が行われたのは調査実施件数にたいして約20%です。

もっとも診断の結果、「耐震性が確保されている」と判定された件数は診断件数の88.3%であることを考慮すると、診断を実施して耐震性が確保されていないという現実を知れば高い確率で耐震工事が実施されているとも言えるでしょう。

耐震性不足の住宅推計を見ると、その減少率は平成15年から20年にかけて100万戸減、平成20年以降25年にかけて150万戸減、それ以降で耐震工事が行われたのは前述した59万5千戸ですから、国土交通省が掲げた令和2年までに耐震性不足の住宅を250万戸とする目標には大きく届かず、現在でも約840万戸程度の住宅は耐震性不足ではないかと考えられます。

このような現実にたいし国や地方公共団体が耐震工事補助金制度や税制優遇などの対策を講じ、それにより令和7年までに「おおむね解消」することを目標としていますが現実はなかなかに厳しいようです。

自治体による補助金は地域によりその金額も様々ですが、場合によっては100万円以上もの補助金を支給している自治体もありますが、それでも工事費の全てを賄える金額とはいえません。

普及がすすまないのはやはり「お金」の問題

筆者は「古い住宅だから耐震性が心配で……」という相談者にたいし補助金を利用しての耐震診断を薦めますが、なかなか首を縦に降りません。

市区町村ごとに予算があり、必ずしも補助金を利用できないというのも理由の一つですが、補助金だけで診断費を賄うことはできず持ち出しが発生するからです。

耐震診断には建築図面と目視により現況を判断する一般診断と、必要な部位の一部を壊し調査を行う精密診断とに分かれますが、一般財団法人日本耐震診断協会によれば120㎡以下の戸建住宅の場合で概ね40~50万円ほどの費用が必要だとされています。

これにたいして補助金の支給額は市区町村によりことなり、診断のみでは支給しないとしているところもあります。また実施している市区町村でも戸あたり3~15万円と額に開きがあります。

また古民家の多い地域だからでしょうか、岩手県のように自己負担3000円で耐震診断を実施している地域もありますから事前に確認が必要でしょう(ちなみに筆者が拠点とする北海道は、耐震診断のみで補助金の利用はできません)

このように補助を受けるためには基本的要件を満たしていることを前提に、耐震改修促進法における「認定」が必要とされます。補助金の額も含め各行政窓口で相談しておく必要があるでしょう。

なお耐震改修促進法の改正により、昭和56年5月31日以前に着工した学校や病院、一定面積以上のビル・マンションなどにたいし耐震診断が義務付けられましたが、戸建住宅についてはその限りではありません。

あくまでも任意です。

ですが耐震改修工事を検討する場合あらかじめ診断を実施するのは必須で、耐震診断結果による「評点」がなければ必要な補強部分が特定できず、工事費の見積もりすら作成できないのですから、耐震性に不安がある場合には診断が必須であると理解しておきましょう。

耐震工事費用の目安は?

ここでは耐震工事に必要な金額の目安と、概算金額の算出方法について解説します。

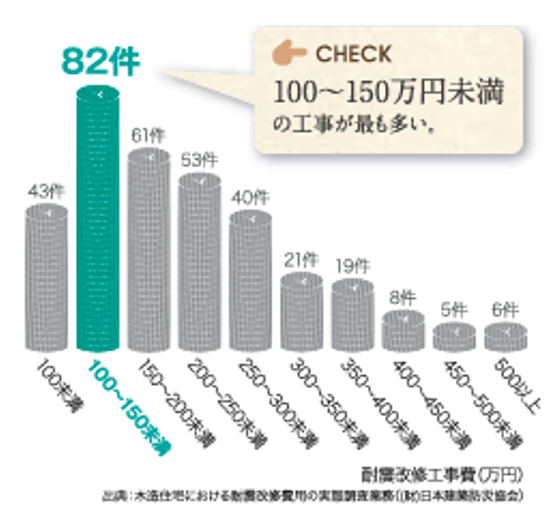

一般財団法人日本建築防災協会が作成した冊子「木造住宅の耐震改修費用」によれば耐震工事に必要な金額は100~150万円が最も多いとしています。

ですが昨今の資材高騰や物価高などによる建築費の高騰で、この金額で工事を納めるのは難しいでしょう。

相応の自己負担は覚悟しなければなりません。

工事費については施行業者から正式な見積もり取得するのが一番ですが、中には概算金額などの目安を知りたいという人もいるでしょう。

工事金額が分れば、そこから支給される補助金を差し引くことにより自己負担額が分かるからです。

そんな時には下記の計算式により概算金額を求めることができます。

ここで注意事項ですが、下記の式で㎡単価と評点による単位費用(㎡)の基準を¥27,000円としています。

資料が作成されたのは2010年ですので仕方がないのですが、前述した資材高騰や近年の物価高により工事総額も高騰しおおむね30坪前後の戸建て住宅耐震工事は200万円を下らないことが多くなっています。

これについては様々な見解もあるようで、あくまでも筆者の場合ですが単位費用の基準額について少なくても30,000円が妥当だと考えています。

現在までのところ、この金額で概算計算を行った場合、実際の見積もり金額との大きな隔たりは発生していません。

ここから単位費用を利用して計算する方法を具体的に解説しますが、耐震工事を行う際には事前に耐震診断を実施しているはずです。

耐震診断とは専門家により床下や天井裏などについて目視調査を実施し、その後耐診断計算を行い耐震性の評価を行うことであると前述しましたが、この診断書には「評点」が記載されています。

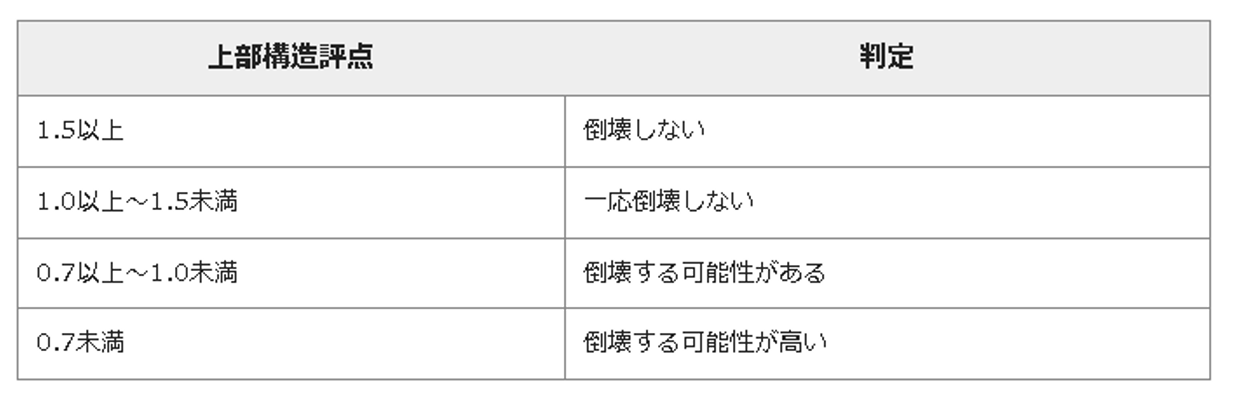

この場合の「評点」とは、正確には「上部構造評点(Iw)」を指しており下記図を見れば分かるとおり1.0以上の数値をクリアしていれば一応は安心であるとされます。

市区町村による耐震工事の補助金支給も、工事の実施により「評点を1.0以上とする」ことを要件としている根拠です。

もっとも旧耐震の建築物を診断すれば、評点が1.0に達しているケースはそれほど多くありません。

ほとんどが0.4~0.8といったところでしょう。

これを1.0以上に引き上げることを目的として補強箇所を検討し実施するのが耐震工事なのです。

そこで概算計算に話しを戻しますが、目標とする1.0以上の評点から診断結果の評点を差し引き、基準金額と延べ面積を乗じれば耐震改修工事に必要な金額の目安を計算することができます。

例をあげると単位費用の基準金額(筆者の場合30,000円)に、評点が0.3・延べ面積が100㎡の住宅だと下記のような計算です。

30,000×(目標の評点1.0-現在の評点0.3)×延べ面積=2,100,000円

あくまでも概算費用ではありますが、評点の基準を¥30,000円として計算すればそれほど大きな誤差は生じませんが、最近ではそれを上回る見積金額が提示されることも多くなりました。余裕を持って資金計画をした方が良いでしょう。

新耐震基準で建築された住宅でも、手放しで安心できない理由

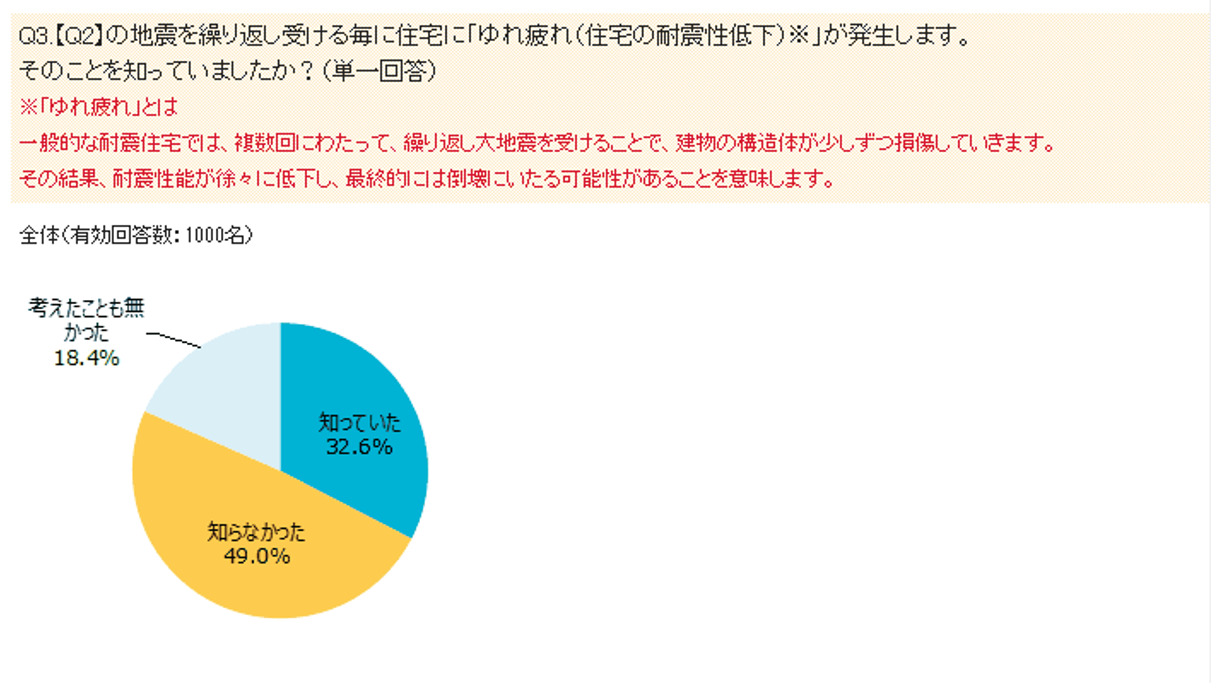

ここからは余談になりますが筆者が常々思っているのは、繰り返し発生する地震により劣化する耐震性能、いわゆる「揺れ疲れ」により新耐震基準を満たしている住宅であっても、それにより基準値を下回ることになっている住宅が多いのではないかということです。

最近の傾向として住宅購入者が耐震性に注目度する度合いは高くなっていると報じられており、デザイン性を抜いたとの報道も見受けられます。

そのように注目度が上がっている建築物の耐震性ですが、その半面「揺れ疲れ」に関してアンケートを行ったリサーチプラスの調査結果によれば、およそ49%の方が「知らない」と回答していました。

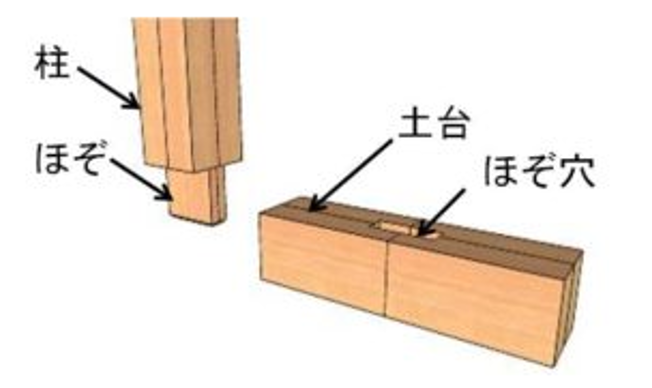

ご存じのように戸建て住宅における土台と柱は、構造材である「木」を加工した「ほぞ」を組み合わせていますが、大規模な地震の際にはその振動により引抜力が生じ「ほぞ抜け」が発生することがあります。

このような「ほぞ」による組み合わせは柱と桁(横架材)の緊結にも用いられていますが、平成12年5月以前の新耐震基準(現在は新・新耐震基準)においては、「ほぞ抜け」防止に効果の高い「ほぞ抜け防止金物(ホールダウンなど)」の設置が、現行法ほど厳しくありませんでした。

むろん要所に金物は使用されているのですがその個数は少なく、またどれだけしっかりと緊結されたナットでも複数回の「揺れ」により緩むことがあるでしょう。

筆者は現在、独立して北海道を中心に不動産実務を行っていますが、2018年9月6日に発生した最大震度7を記録した胆振東部地震の当時には新築住宅の建築販売会社に勤務していました。

地震発生後およそ1ヶ月は、震災を原因とした配管からの水漏れや内外壁への影響などによる補修や応急処置の依頼が相次ぎ、その間は休みも取ることができず朝から晩まで対応に追われました。

ほとんどが新耐震基準で設計されている住宅ですから倒壊家屋は1棟もなかったのですが、それにしても少なからず影響が生じるものだと実感しました。

築年数が浅くても大空間の吹き抜けを設けている住宅などにおいては無理な「捻じれ」が生じたのでしょう、耐火ボードが動いたことによりあちらこちらでクロスがひび割れし、全ての部屋でクロス張替工事が必要となり高額な補修費用を必要としました(品確法による10年間の保証期間内ではありましたが、構造的な欠陥ではないことから火災保険によりわずかな保険金が支払われただけでした)

昭和56年以前の住宅耐震性ばかりがクローズアップされてはいますが、それ以降に建築された住宅であっても必要に応じ耐震診断を検討する必要があるのかも知れません。

まとめ

防災意識の高まりからでしょうか、最近は旧法により建築された住宅を紹介した際に「この家、耐震性は大丈夫ですか?」と質問されることが多くなりました。

耐震診断を実施していなければどの程度の耐震性があるか判断てきませんから「安全であるとは言い切れません」と正直に答えるようにしています。

耐震性を不安がる内見者が多いことから、旧耐震で建築された住宅所有者にたいしては「耐震工事は無理でも、せめて診断だけでも行った方が良い」と提案するのですが、これから売る住宅にお金をかけたくないとの意向が強く実際に診断した例は数えるほどしかありません。

補助金が利用できたとしても持ち出し分が発生するのですから「色よい返事」がもらえないのは仕方がないと諦めてはいますが、中には応じてくれる所有者もおり、提案は引き続き行っていこうと思います。

私たち不動産業者は1件でも多く販売することが大切ですから、あえて顧客を不安にさせるような説明をする必要はありません。

ですが実際に震災が発生した場合には「人命」に関わる内容です。

正しい知識を持って、説明すべき内容であると判断した場合には躊躇せず提案することが私たちの「矜持」ではないでしょうか。