相隣トラブルの一つに境界問題があります。

ご存じのように境界には「筆界」と「所有権界」があり、前者は公法上の境界ですから私人間の合意のみで位置を変更することはできず、分筆や合筆などの登記によるものとされています。

それに対し後者(所有権界)は当事者の所有権が及ぶ範囲ですから、双方の合意により位置を変えられます。

所有権の及ぶ範囲が境界なのですから、本来であれば取引は全て「筆界」によらなければならないはずです。

ところが実際はそうとも限らない。

公簿もしくは実測取引において、必ずしも筆界が明示されないことがあるのです。

一般的に使用されている土地売買契約書には、下記のような境界の明示に関しての条項があるはずです。

大概は決済時までに・売主が買主にたいし・現地にて・境界の明示をおこなうとされているでしょう。

また境界標が存在していない場合には、売主がその責任と負担で新たな境界標を設置するとしているのではないでしょうか?

ところが、実際には多くの取引で境界明示が実施されておらず、また境界標の新設も省略されていることがあります。

法的には境界明示が義務ではないからです。

契約自由の原則により取引は公簿・実測のどちらでもよく、また契約当事者双方が合意すれば境界標の有無も不問にできます。

境界明示が義務と思われているのは、契約書にその旨が記載されているので、その条項を遵守しているからです。

もっとも、「境界はこのへん」で取引していては、後に境界に関しての相隣トラブルが発生する可能性がありますから、省略して良いものではありません。

境界問題の大半は、所有権界について当事者に認識の違いがあることで発生しています。

確定測量図が存在していないことから、ここまでが自己の所有であると思い込んでいる場合です。

筆者も新人時代、売主側媒介業者から提示された確定測量図があるから安心であると、安易に考え現状有姿取引を行った際、決済後に隣家の塀が越境していることが発覚してトラブルになった経験があります。

現在なら確定測量図があることと越境は別の問題であると理解していますから、共同媒介の業者から提示された書類があっても鵜呑みにせず契約前に現地調査を入念に行いますが、当時はそんな知識もありません。

越境に関し特段の記載もないから大丈夫と安易に考えてしまったことが原因です。

今回は念には念を入れて確認したい実測と公簿の契約についての注意点と、地積測量図が存在していても、作成年度によって信用できない理由について解説したいと思います。

地積測量図が存在しても安心できない理由

不動産の売買契約では「公簿」と「実測」、2種類の取引方法がありますが「地積測量図が存在する=実測取引」ではありません。

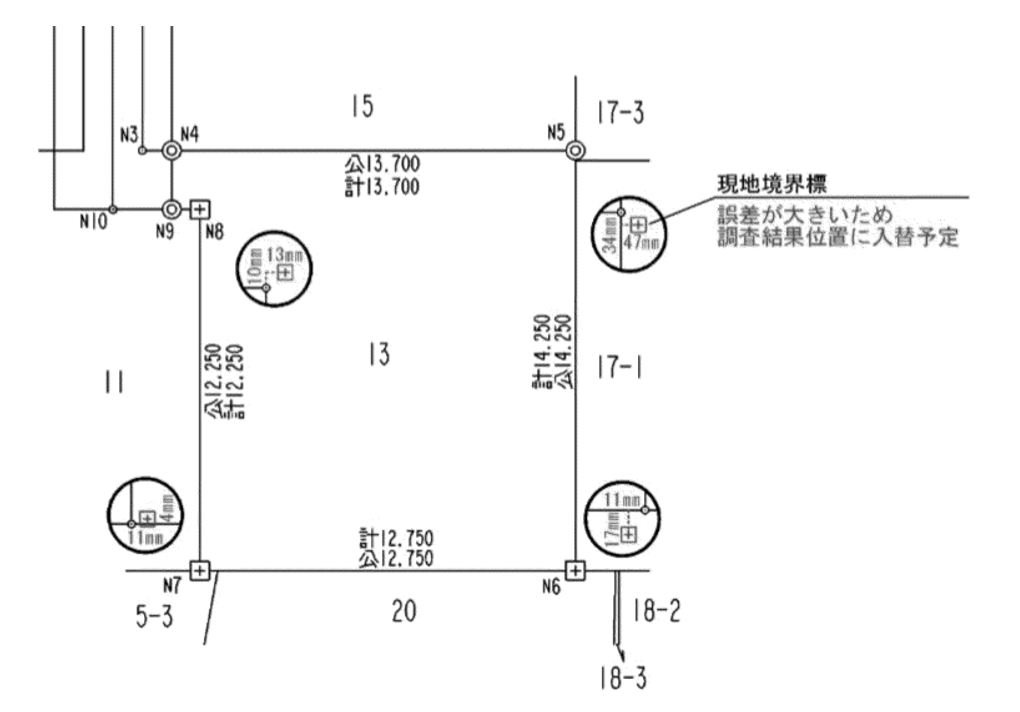

昭和35年に改正された登記法改正以降、分筆や地積更正登記などを行う場合には測量図の提出が義務とされていますが、測量技術の精度が低い時代における図面は信憑性に欠けます。

信頼できるのはXYの座標値を使用した「座標法」で測量されている場合です。

トランシット(光波測距儀)が利用され始めた昭和50年以降の「三斜法」による測量も、それ以前の「平板測量」と比較すれば格段に精度は上がっていますが、隣接する官・民の立会を省略していると疑われるなど、念のために実測した場合などは高確率で誤差が生じる可能性があります。

地積測量図は不動産登記法に準拠して作成されるものですが、昭和52年に不動産登記法施行細則改正以前は規定が不十分な状態で作成されており、それを利用して現地境界の特定や復元するのはかなりの無理筋です。

そもそも、平成5年に登記法が改正されるまでは地積測量図への境界標表記も義務ではありませんでした。

現行法に落ち着いたのは平成17年ですから、それ以降に作成された図面は境界点の現地特定能力や復元能力を兼ね備えていると判断できます。

ですがそれ以前に作成されたものは疑ってかかるぐらいで丁度よい。とくに昭和やそれ以前に作成されたものは信頼できないと理解しておいた方が無難でしょう。

境界標の記載が義務とされていなかった時代は、隣地との境界確認や立会も不要とされていました。

ですから現地での測量を行わず、机上で精度の低い図面を頼りに分筆することもあったというのですから信憑性に欠ける理由もお分かりいただけるでしょう。

古い時代の測量図は全て疑ってかかるぐらいの心構えで丁度良いのです。

実測取引の定義

実測取引を定義付けるとしたら「測量を行い正確な土地面積を算出し、予定した㎡単価で売買価格の決定をする取引」とでもなるでしょう。

この定義により、「地積測量図が存在しているから……」ではないことがお分かりいただけるでしょう。

ちなみに公簿取引は登記簿に記載された面積に基づきますから、決済後に測量を実施して面積に増減が生じたとしても、何らかの特約を設けていない限り代金の精算は行ないません。

契約の趣旨が契約の当事者に理解されていれば、実測により差異が生じてもトラブルは生じないはずなのですが、残念ながらそうとは限りません。

面積の増減に関する「錯誤」の問題が付いて回るからです。

つまり「公簿と実測面積がこれほど違うのであれば、最初から契約していなかった」との主張です。

そのため公簿取引においても、決済後に実測を予定している場合には、誤差が生じた場合の精算方法について取決めることがあります。

これは民法における「数量指示売買」を採用した考え方です。

数量指示とは「買主の追完請求権(民法第562条)」において、「引き渡された目的物が、種類、数量、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主にたいし、目的物の修補、代替物の引渡しまたは引渡しによる履行の請求ができる」との定めが根拠法です。

不動産取引きで代替物の用意などできませんから、「買主の代金減額請求権(民法第563条)」により、不適合の程度(土地の場合には公簿と実測の差異)に応じ代金の精算が行われる訳です。

本来であれば必要のない数量指示に関しての特約が盛り込まれるのは、不動産が高額であることから買主が慎重になることも理由の一つですが、説明をしても顧客の理解が得られず、致し方なくという場合もあるでしょう。

私たちが公簿取引について説明する場合、契約書や重要事項説明書に記載される面積表示はあくまで登記簿に記載されている内容であって、必ずしもその面積があると保証されるものではないという点とあわせ、測量図を添付する場合においても、作成時期によっては精度に問題があることから、実測により誤差が生じる可能性があることを説明しておく必要があるのです。

そのうえで「後日、実測を行った際に誤差が生じても、代金の精算を行わないという取り決めになりますが、大丈夫ですね」と念を押す必要があるのです。

自ら作成していない重要事項説明書は、まず疑ってかかる

不動産業界では「売り」を担当する媒介業者が契約書や重要事項説説明書を作製するのが慣習のようになっており、契約前にメールなどで送付された書面一式をチェックすることが多いでしょう。

その際に記載ミスなどに気がつけば当然に訂正を依頼するのでしょうが、簡単に目を通してスルーしてしまうケースもあるようです。

「相手方の宅地建物取引士が作成しているのだから、大丈夫だろう」なんて思い込みがあるからかも知れませんが、そもそも契約書等の作成に資格は必要ありません。

宅建業法の第35条で定められているのは「契約前までに・宅地建物取引士をして・法で定められた事項について記載された書面を交付して・説明する」ことです。

作成は誰が行っても問題ないのです。

専任の宅地建物取引士などにチェックを受けているのでしょうが、作成者や取引士が現地踏査を実施していないなどはよくある話です。

無論、契約書や重要事項説明書には宅地建物取引業者・宅地建物取引士の記名欄が設けられており、記載内容に不備があった場合は相応の「責」を負いますが、だからと言って記載内容が全て正しいとは限りません。

疑わしい場合は徹底して調査する必要があるのです。

よくあるのが、従前の売買契約書や重要事項説明書が存在している場合、調査を充分に行わずほとんど丸写しにしているケースです。

その場合、従前の調査が正確であればそれほど問題にはなりませんが、不足や誤表記があった場合にそれが踏襲されることになります。

また調査や作成した当人の知識や経験が不足している場合もあるでしょう。

共同媒介で用いられた契約書などの内容に不備があった場合、連帯して責任を負うのですから、ミスをした相手方を責めて解決されるものではありません。

そのため自己が作成するのと同等の注意を持って、疑わしい部分について確認する必要があるのです。

まとめ

不動産のキャリアを積んでも、裁判所の原告もしくは被告席に座った経験を持たない方がほとんどでしょう。

けして楽しい経験にはなりませんから、生涯そんな席に座らないのが理想です。

ですが不動産という高額な財産を取り扱っていれば、些細なミスが大事に繋がるケースは少なくありません。

ミスをどのように受け取るかは相手方の主観にもよりますが、「ウッカリミスしてました。申し訳ありません」では済まされない場合が往々にしてあります。

不本意ながら筆者は裁判で原告・被告・証人の全てを経験しています。

民事の場合は双方納得のいく結果が得られるのは稀で、結局は何らかの遺恨を残す形で結審されます。

費用と時間、労力を投じても遺恨が残る。そのように考えれば裁判は極力避けるのがよい。

不動産に関するトラブルは多岐に渡りますが、その多くは調査や説明及び理解力の不足により生じています。

充分な調査を行い、顧客の理解と納得が得られるまで説明すると同時にデメリットについても言及し得心が得られれば、そうそう大きなトラブルが生じることはありません。

今回は公簿と実測取引の違いからはじめ、地積測量図が存在していても作成年度によって疑う必要があることについて、その理由を含め解説しました。

結局のところ不動産の調査を行う場合、「疑わしきはすべて疑う」ぐらいで丁度よいのかも知れません。