既存住宅流通市場で果たす媒介営業マンの役割は、極めて高いものです。

不動産売買経験者にたいするアンケート結果などを見ても、査定額と併せて営業担当者との相性や熱心さ、知識の豊富さなどを理由として挙げており、それを判断基準として依頼する会社を決定しています。

会社の認知度については、潤沢な広告宣伝費を投下する大手業者に敵うものではありません。

ですが、同じフィールドに立ちさえすれば勝負の行方は営業マンに左右されます。

査定依頼を例にとれば、一般的には2~3社を目処に声をかけるでしょう。

正しく査定を行っている会社であれば、提示額にそれほどの差は生じません。

選ばれるかどうかは、顧客の悩みや不安を機敏に察知して適切に提案できるなど、信頼感が基準になるのでしょう。

売買経験者への満足度調査結果などを見ても、「営業の対応が良かった」、「信頼できる営業マンだったので、納得のできる売却ができた」などの声が並んでいるのを確認できることからも、営業マンの果たす役割が大きいと分かります。

資材の高騰や、国内外の投資家などによる実需とかけ離れた売買の余波で、建築や土地価格が上昇しています。

2024年(令和6年)3月26日に発表された公示地価を見ても、全用途の全国平均が前年比2.3%上昇しており、伸び率に関してはバブル期以来33年ぶりの高さとなっています。

東京23区で2023年に発売された新築マンションの1戸あたり平均価格は1億1483万円と発表され、過去を通じても初めてとなる1億超えを記録しました。

それ以外の地域においても、東京ほどではないにしても過去最高に近い高値を記録しています。

もっとも、実需とかけ離れた高額物件のピークは過ぎ、今年度については昨年ほどの昨年ほどの価格高騰は発生しないだろうと言われていますが、4月から建設業における時間外労働の規制が強化される影響で、建築コストがさらに上がることが予想されています。

このような状況下でも、初めての家探しとなればやはり新築に目が行くでしょう。日本人の新築信奉はどの時代においても根強いのです。

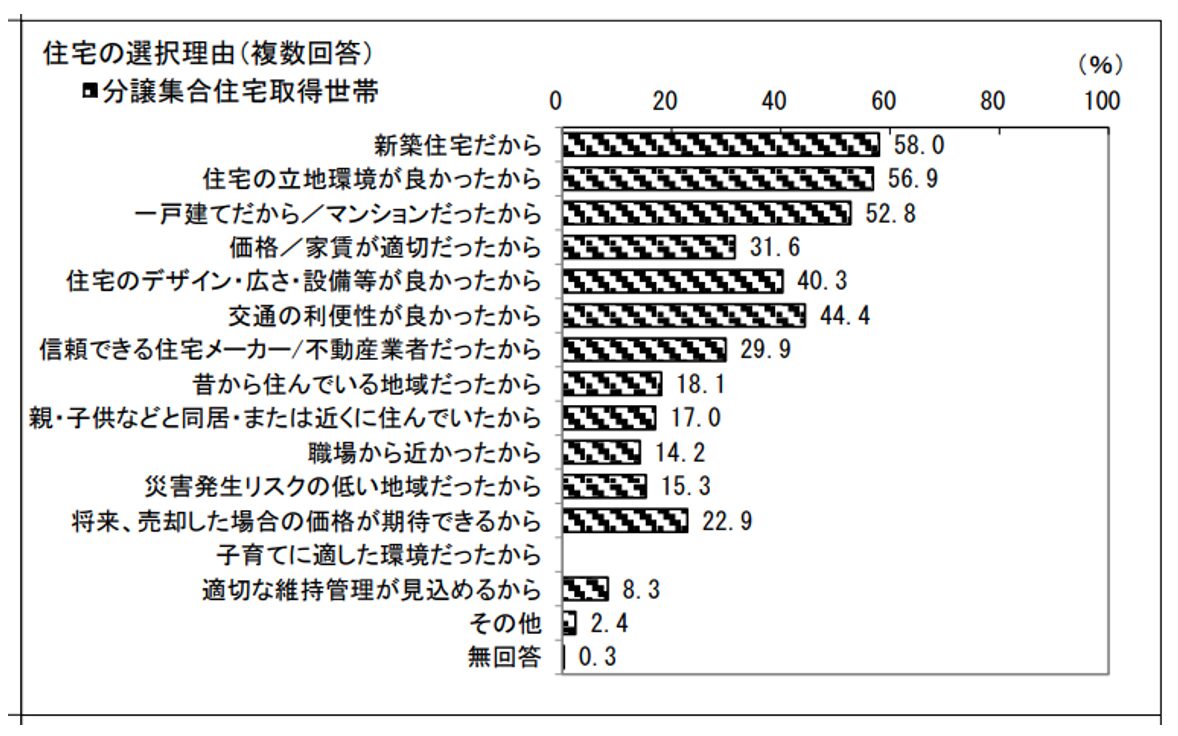

その理由については後述しますが、新築は保障が明確であり既存住宅と違って安心できるなど様々な理由を推測できますが、国土交通省が毎年公開している住宅市場動向調査を見ると、面白い傾向に気が付きます。

例えば新築分譲マンションを選んだ理由と見ると、設備や広さ、デザインや立地を抑え「新築だから」が、選んだ理由のトップになっているのです。

無論、価格や諸条件など様々な要素を比較検討して、最終的な判断を行っているのでしょうが、それでもかなりの部分、新築であること自体に価値を見いだしているのです。

ですが新築価格の高騰により、購入を早々に諦め既存住宅を中心に家探しを始める方が増加しています。

前項で「諦め」と表現しましたが、字面に違和感を示すかたも多いとは思います。

ですが実際に既存住宅を探している顧客に話を聞くと、「本当は新築が良いのだけれど、手が届かないので諦めました」と、まるで諦観したように話すことが多い。

既存住宅を扱う皆さんならご存じのように、確かに新築はそれだけで価値があるのだけれど、立地や設備、価格や性能、デザインなど潜在的に拘る条件を満たしたいなら、むしろ既存住宅から選択したほうが最終的に満足できる可能性は高いかもしれないのです。

それを理解して貰うために果たす営業マンの役割は非常に大きい。

むしろ、新築だから良いとさしたる理由もなく思い混んでいる顧客を啓蒙するのは、私たちなのです。

私たちが既存住宅流通量の現状や、購入するにあたって顧客が不安に思うポイントなどに対する理解を深めることで、結果として顧客に寄り添えるのです。

今回はそのような観点から、既存住宅を手掛ける際に抑えておきたいポイントについて解説していきます。

既存住宅流通量の国際比較

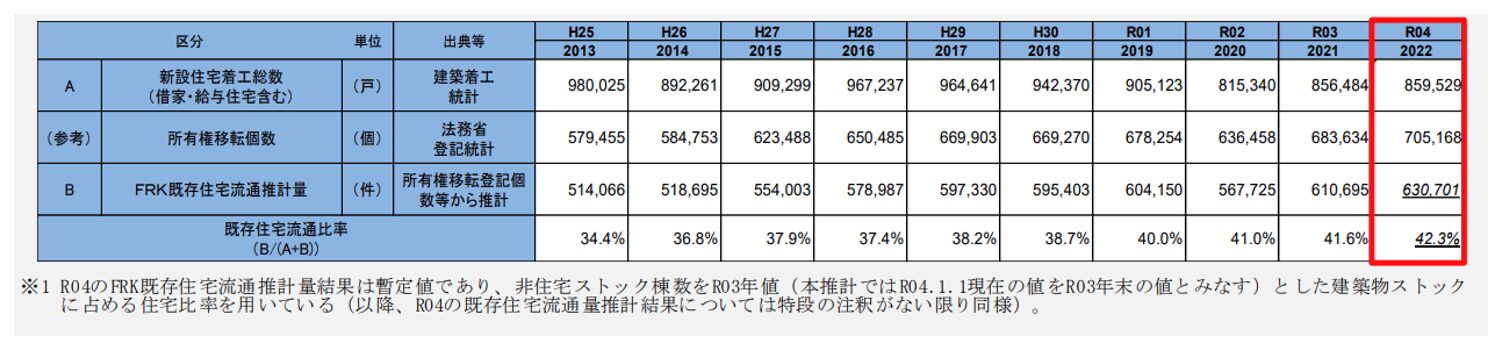

FRK(一般社団法人 不動産流通経営協会)は、毎年、2月を目処に「既存住宅流通量の地域別推計について」を公開していますが、最新となる令和6年2月版では所有権移転登記個数から推計した令和4年の暫定値を630,701件としています。これは平成24年以降の流通比率で最も高い数値です。

このようなデータからも既存住宅の取引量が増加していることを確認できますが、その原因は冒頭で解説したように、新築住宅の高騰により手が届かなくなったので、致し方がなくといった諦念からです。

やはり日本における新築信奉の意識は根強い。

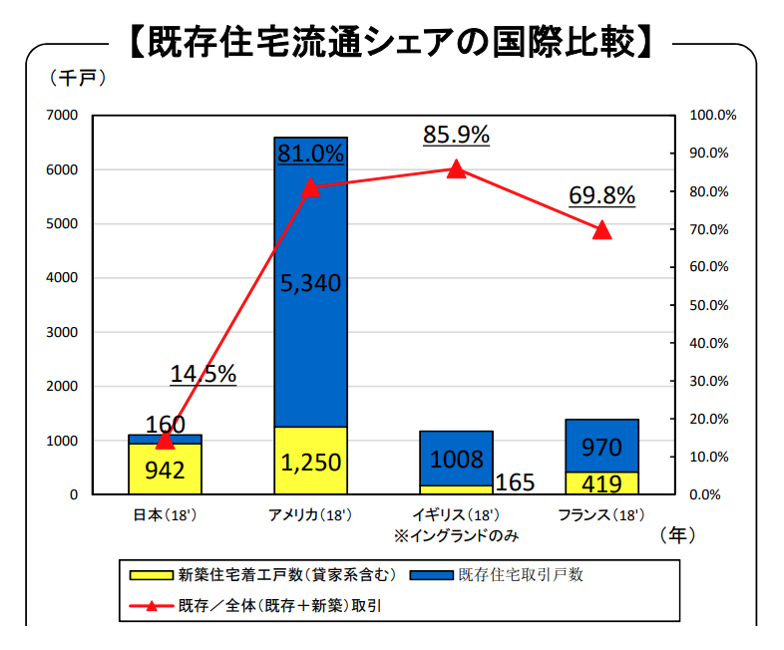

ですが世界に目を向けて見ると、法規制などにより新築の建築が規制されているといった背景もありますが、既存住宅を購入して手を加え、満足できる暮らしを実現すると共に資産性を向上させるといった土壌が根付いています。

外国映画などで目にするシーンですが、休日にマイホームのDIY(Do It Yourself)を行う光景を目にします。

納屋には職人かと見紛うばかりの電動ノコギリや釘打機などの機材が常備され、自らリフォームを行おうとする意識が垣間見えます。

日本でもテレビでDIYを題材とした番組を目にする機会も増加しましたが、まだまだ一般的とは言えません。

やはり、リフォームは業者まかせにすることが多いでしょう。

自分達家族が楽しく快適に暮らす家なのだから、手をかけるのは当然、それにリフォームを定期的に行うことにより住宅寿命が伸びることも理解しているのでしょう。

諸外国では新築であることを重視しません。

足りない部分があるなら手を加えれば良いことを理解しているのでしょう。

その影響は既存住宅流通量に顕著に表れています。

令和2年5月に国土交通省が公開した「既存住宅市場の活性化」によれば、既存住宅流通シェアの国際比較においてアメリカが首位、次いでイギリス、フランスと続いています。例えばイギリスでは全住宅取引量の85.9%は既存住宅ですが、日本はわずか14.5%しかありません。

既存住宅取引量において日本は、欧米諸国の1/6~1/5と低い水準であることが指摘されているのです。

もっとも国際比較に採用されている既存住宅取引戸数(約16万戸)は、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」を基にしています。

それから比べれば4倍弱、既存住宅の取引戸数は増加しているのですが、それでも欧米諸国に迫るほどではありません。

日本の住宅は寿命が短いは思い込み?

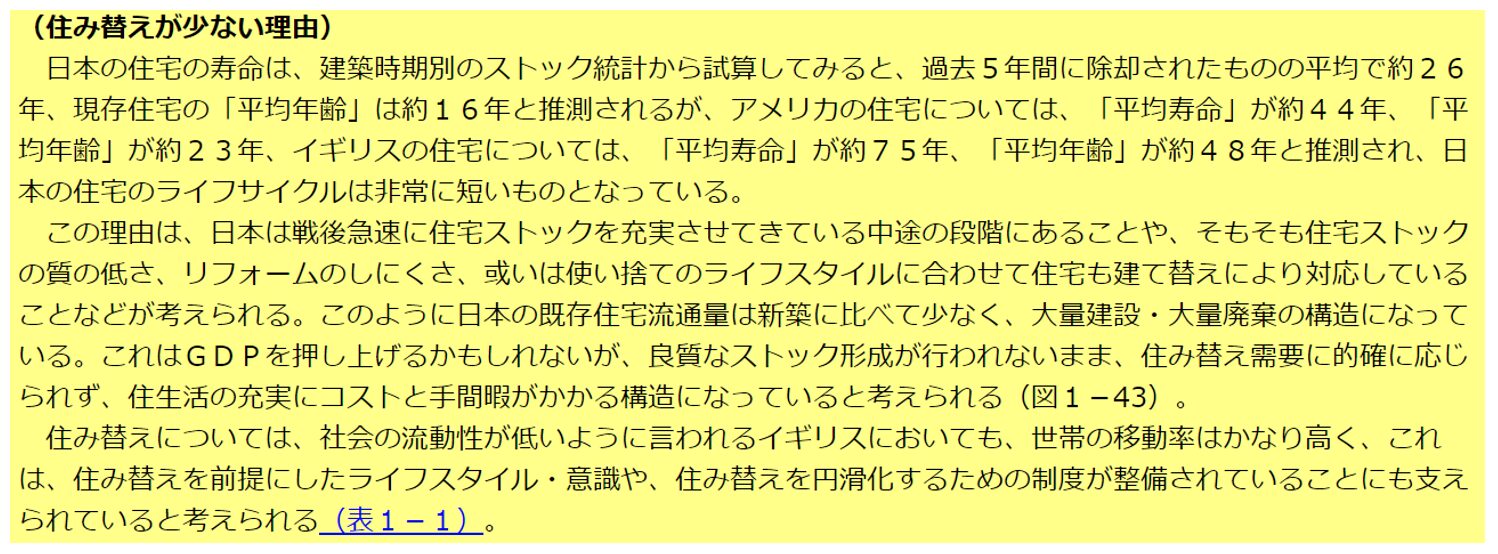

既存住宅が懸念される理由は「日本の住宅は寿命が短い」と言った思い込みがあるからです。

もっとも、必ずしも思い込みとは言い切れません。

1996年(平成8年)の建設白書を見ると「日本の住宅の寿命は、建築時期別のストックから試算してみると、過去5年間に除去されたものの平均で約26年、現在住宅の『平均年齢』は約16年と推測される」と記載されているからです。

この記述の影響ばかりではないのでしょうが、私たち不動産業者の営業マンの中には、実際の現場を見ず建築年数だけを聞いて、築年数が26年を超えていると、「残念ながら住宅としての価値はないですね」などと口走る方がいます。

税法上で木造居住用建物の法定耐用年数は22年、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)の分譲マンションで47年とされていますが、これは会計上の資産価値を示す数値ですから、その期間を超えたからと言って住めなくなる訳ではありません。

ですが会計上の耐用年数と、前述した建築白書の記述が尾を引いているのでしょうか、多くの金融機関においては、木造で20年を超えている場合、建物についての評価は限りなく「0」とします。

「現況を確認もせず、勝手に評価するんじゃない」と、筆者もよく金融機関にたいしインスペクション結果や改修工事履歴、現況写真を提示して適正評価を求めることもあります。

樹齢数百年の大黒柱を有する古民家などは、どれだけ重厚な造りであっても築年数だけで「評価なし」と判定されることが多い。

そのように先入観が醸成される背景があることから、私たちも築年数だけで物件評価をしてしまうことがあります。

しかしながら、住宅の価値を判断する際には、築年数だけではなく、建物の状態やメンテナンス履歴、地域の需要など複数の要素を総合的に考慮する必要があります。

先述した建設白書の記述は、あくまでストック計算をした時点における過去5年間に除去された住宅の築年数が約26年であったと言うだけで、住宅寿命を表した数値ではありません。

建物にたいする定期的な点検やメンテナンスの重要性のほか、必要に応じ専門士業に相談をするなど、実践的なアドバイスを提供することで、消費者が正しい判断を下せるよう助力する必要があるのです。

既存住宅流を購入する際の顧客の不安

既存住宅を提案する私たちが、固定観念を捨て正しく物件評価を行ない、購入を検討している顧客に情報を伝達しなければなりません。

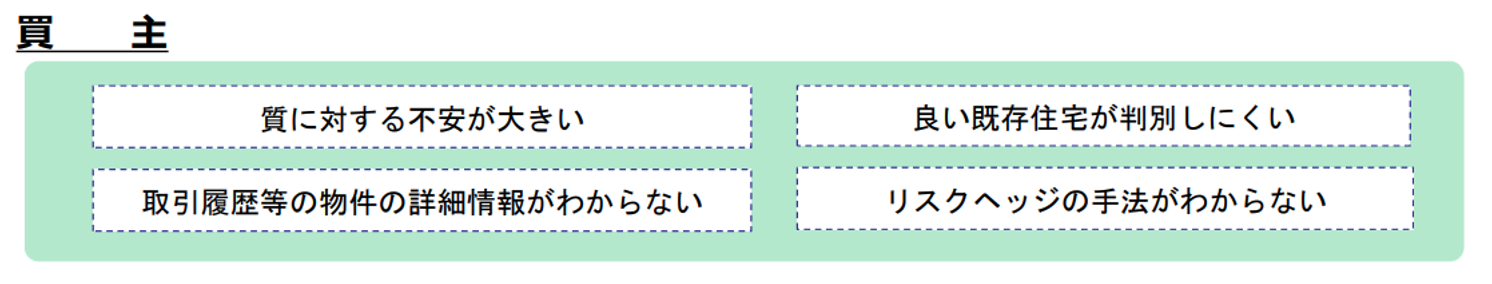

顧客の多くは既存住宅の購入に不安を持っているからです。

購入するなら新築と考える背景には、「新築であれば保証がしっかりしている」、「適切なアフターサービスが受けられる」など、物件に対する安心感が潜在的に存在しているのでしょう。

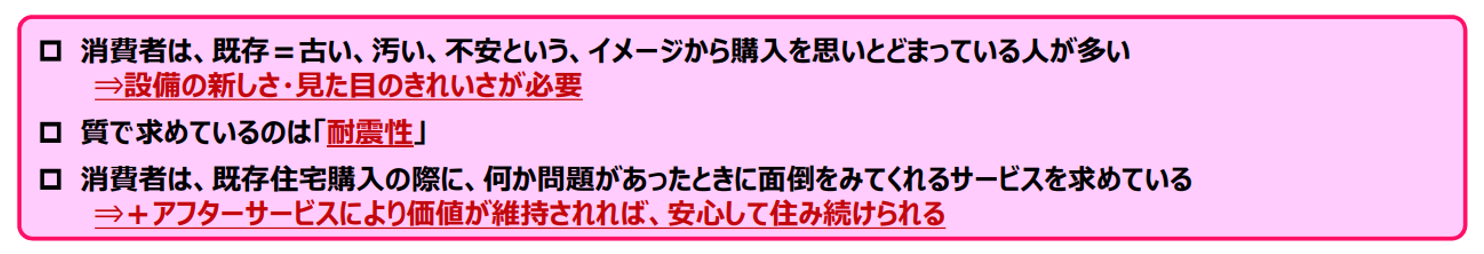

令和元年10月18日に国土交通省 土地・建設産業局、住宅局により「既存住宅流通市場の活性化」をテーマとして実施された政策レビューを見ても、消費者は既存住宅にたいし「古い」、「汚い」、「不安」のイメージを持っていると指摘されています。

無論、施工会社や売主の住まい方、築年数や経年変化、メンテナンス頻度などの影響により、既存住宅は見た目も含め違いがあります。

消費者が不安に思うのは当然でしょう。

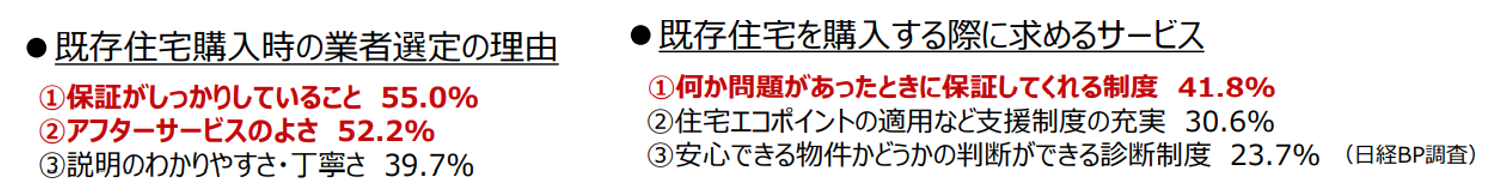

そのような既存住宅にたいし消費者が求めているのが、保証やアフターサービスです。

既存住宅の場合、保証は契約不適合責任と既存住宅瑕疵保険に分類されます。

特定の要件を満たせば、新築時の保証を引き継げる場合もありますが、その際には保証条件とされる定期点検や、不具合や劣化が発見された場合の補修(保証を延長する場合の要件)などについて十分な説明を行なう必要があります。

保証が引き継げない、もしくは保証自体が存在していない場合には、概要や費用について説明したうえでインスペクションを実施し、必要に応じ補修工事を行なって既存住宅瑕疵保険への加入を検討するのも良いでしょう。

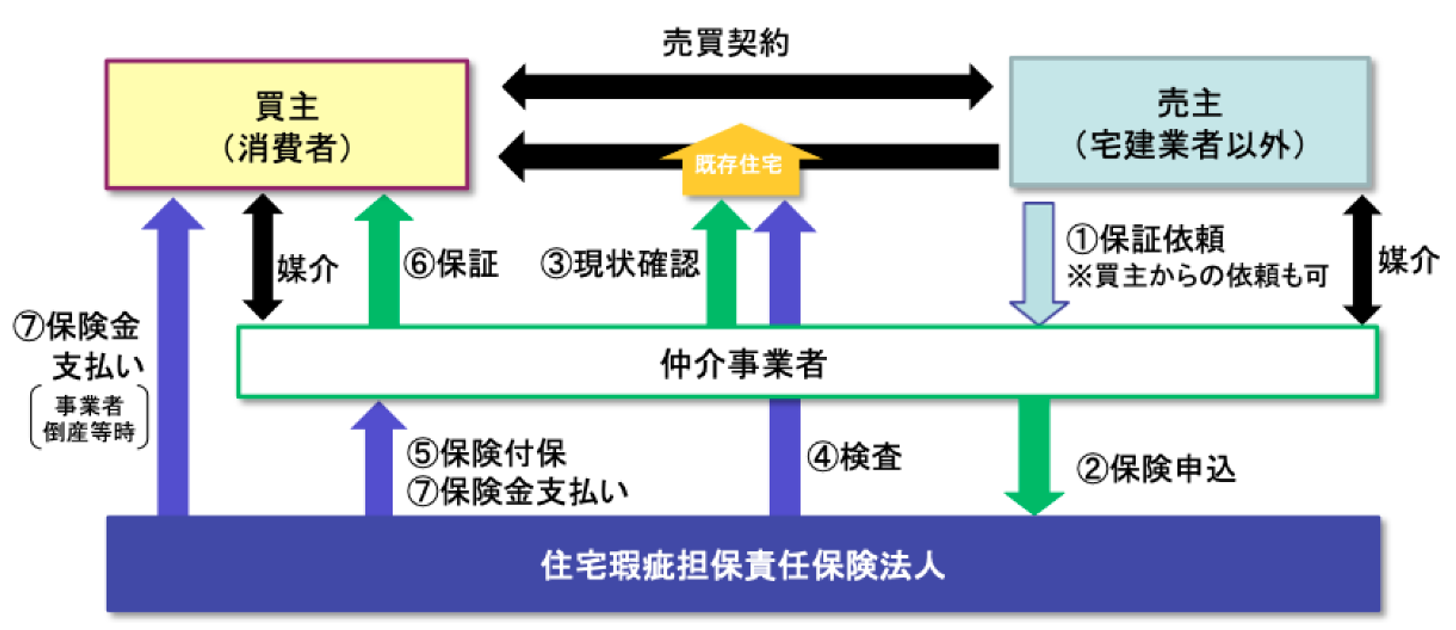

ご存じのように既存住宅瑕疵保険は、仲介事業者が保険対象住宅の引渡前に保険を申込み、保険の引受を行う住宅瑕疵担保責任保険法人が検査を実施したうえで可否を判定します。

仲介事業者が保証責任の履行を行った場合、補修等に要した費用や損害賠償金が保険金として仲介事業者に支払われる制度です。

仲介事業者が倒産するほか、相応の催促をしても履行しないなどの事情が存在しない限り、消費者からの直接請求は認められませんので、そのあたりも含め詳細な説明が必要です。

アフターサービスについては、媒介業者が窓口となり細かに対応するのには限度があります。

売主に契約不適合責任以外、アフターサービスについて負担してもらうのはほぼ不可能ですから、「何か不具合が生じたら連絡をしてください」と、営業マンが個人レベルで相談窓口となり個別対応しているのが現状でしょう。

入居前にリノベーション工事を実施する場合には、工事会社からアフターサービスを提供される場合もありますが、その内容については各社それぞれです。後々トラブルにならないよう、内容の背精査と説明を怠らないよう注意が必要です。

設備の状況等については、売主に物件状況報告書を正しく記載するよう促すと同時に取扱説明書や保証書などを漏れなく引継ぐ配慮が必要です。

既存住宅の場合、新耐震基準以前(昭和56年6月1日)に建築確認が提出され施行された住宅もあるでしょう。

その場合、耐震性について説明し、必要に応じ耐震改修工事の斡旋や補助金の有無などについても説明すると良いでしょう。

いずれにしても消費者は、既存住宅の「質」や詳細情報、物件の良し悪しやリスクヘッジの方法などについて不安を持っているのです。

経験と知見を駆使して、そのような不安を払拭することが既存住宅流通量の活性化に貢献することになるのです。

まとめ

今回は既存住宅流通市場で果たす媒介営業マンの役割について再認識することにより、市場の活性化、ひいては売上をあげるためには消費者が既存住宅にたいして抱いている不安を払拭することが大切であるとの論点から解説を行ないました。

不動産営業には、一般の方には難解な不動産関連法に関する知識だけではなく、売買契約等に伴う実務スキルのほか、提案やサポートを行うために必要なコミュニケーションスキルなど、かなり広範囲な専門スキルが求められます。

ですが新人研修などを請け負う際、「特に重視して教育して欲しい」と依頼されるのはヒアリングや提案力など、売上に直結する研修です。

確かに、専門性の高いスキルは不断の努力によってしか身につきませんから、手っ取り早いのはコミュニケーションスキルの強化です。

専門性の高い分野は上席を初めとする経験者に依存できますから、経験の浅い営業マンはコミュニケーション能力の向上に務めるのは即応性に期待できるからでしょう。

ですが、増え続ける空家を抑制するため立て続けに行われた法改正などを筆頭に、売買だけではなく相続や税務など、必要に応じ専門士業と連携して消費者の問題を解決できるコンサルティング能力が、これからの不動産営業には求められているのです。

コンサルティングには消費者の抱える問題を的確に把握し、適切なアドバイスが求められます。

それを達成するためには問題の本質を理解し、解決するためにはどのような方法が検討できるのか、常日頃から考える習慣を持つことが大切なのです。