世間から注目を浴びる事件が発生して被疑者が特定されると、警察が逮捕や証拠押収のため自宅等に臨場し、それを追って報道関係者が周辺で陣取ります。

そこで皆さんに質問です。

被疑者が賃貸住宅に居住していた場合、逮捕、勾留が信頼関係の破壊にあたると主張して、契約を解除することは可能でしょうか?

結論としては、逮捕・勾留された、それだけを理由に解除はできません。

賃貸人が契約の解除を主張する場合には合理的な理由が必要とされるからです。

逮捕・勾留された時点では被疑者に過ぎません。

警察や検察などの捜査機関から捜査の対象とされていても、まだ提訴されていない状態です。

また提訴されても、刑が確定するまでは被告人に過ぎません。

したがって無罪となる余地が残されているのです。

刑事裁判には「疑わしきは罰せず」との原則があります。

日本の刑事裁判は、およそ99.9%とされる高い有罪率を誇ります。

もっともその影では、検察が把握した全刑法犯のうち6割近くは「不起訴」とされている実情があります。

これも冤罪が、憲法の保証する自由や名誉などの基本人権を脅かし、実生活に多大な影響を与えることに配慮された結果だと言えるでしょう。

その点については後ほど解説していきますが、もう一つ検討しなければならないことがあります。

風評被害による影響です。

逮捕され捜査員に連行される風景が、よくニュースで報道されます。

映像では物件が特定されないよう配慮されていますが、近隣の方であれば容易に特定できるでしょう。

さらにSNSの普及により、物件所在地や名称、部屋番号などの情報が公開されていることもあります。

そのようなケースでは新たに募集を開始しても、すんなり埋まるとは限りません。

そのような損害が生じた場合、本人や連帯保証人にたいして損害賠償を請求できるでしょうか?

また加害者が居住していたことについて、告知が必要なのかも検討する必要があります。

そこで今回は賃借人が逮捕、勾留された場合における不動産業者としての対処法や、告知の判断基準について解説していきます。

契約解除の正当事由

被疑者として逮捕された場合、勾留期間は最大23日間です。

その間に起訴が決定されれば、被疑者勾留から被告人の勾留へ移行します。

被疑者勾留とは違い、被告人の勾留には期限が設けられていません。

有罪の判決が下され、不服申立期間(判決の翌日から14日間)が経過する、または上告審の判決が出た時点で判決が確定します。

刑が確定されるまでは、身柄が拘束されていても被告人に過ぎません。

したがって勾留が長期間になっても、それだけを理由として契約を解除することは困難なのです。

そもそも賃貸契約書には、長期間空家状態になることを違約とする条項は設けられません。

空家であることを理由に善管注意義務が果たされていないと主張できる可能性はありますが、かなり難しいでしょう。

もっとも勾留が長期化すれば、いずれ賃料が支払われない(口座から引き落としできない)状態になるでしょう。

これを理由として「信頼関係が破壊された」との主張が考えられます。

一般的には賃料の未払が3ヶ月以上継続した場合、賃貸借契約を解除できるとされています。

もっとも賃料が滞納されたからと言って、すぐに一方的な契約解除はできません。

手順として「履行の催促」が必要だからです。

もっとも過去に、催告をしなくても不合理と認められない事情が存在する場合には、催告なしで解除権を行使できるとされた判例もあります(最判昭和11月21日)。

ですが、そのような判断が下されるためには事案ごとの背景的事情が必要とされます。

実務としては正式な手順を踏んでおいた方が良いでしょう。

この場合、督促は口頭、電話、書面いずれの方法でも構いません。

郵送であれば内容証明郵便を利用しますが、拘置所へも送付が可能です。

もっとも、賃貸契約が解除できたからと、すぐに荷物等を運び出すことはできません。

それには裁判所から執行判決を得る必要があります。

判決を得た後も「明け渡しの催告」や断行(実際に運び出す作業)が必要とされ、いずれにしも手間が必要です。

実務として有効なのは、勾留されている刑務施設(警察留置場、拘置所)に出向いて面会し、合意解除を了解してもらうことです。

もっとも、口頭での合意では後日トラブルが発生する温床になりますので、合意内容を書面にして署名(可能であれば押印も)を得ておく必要があります。

したがって面会は最低でも2回は必要だと覚えておきましょう。

一度の面会時間は30分しかありません。

よしんば合意内容をまとめて書面にできても、面会室で直ちに署名することは許されません。

本人に署名や押印をしてもらう場合には、あらかじめ荷物の保管方法や搬出先など詳細な内容が盛り込まれた書面を「差入」する必要があります。

方法としては刑務施設窓口で職員の指示に従い「差入品目録」に記載したうえで託します。

署名後の書類については、書類差入時に返送用のレターパックなどを差入れることのよって返送してもらうことが可能です。

もっとも勾留者における手紙等の受発には回数制限がありますし、細かな規則も存在しています。

面会方法や時間も含め、詳細についてはあらかじめ調査が必要です。

刑が確定したら解除できる?

次に被告人ではなく、刑が確定した場合はどうなのでしょう。

判決が下され、控訴や上告が行われず刑が確定すれば、その時点で契約の解除は可能と解されています。

これは刑の確定により、当事者の信頼関係が破壊されたとみなされるからです。

それでは執行が猶予された場合はどうなるでしょう。

刑が確定しても身柄は拘束されず、生活についても特に制限されません。

起訴され刑が確定した。そ

れにより依願退職するなどの影響はあるかも知れませんが、賃貸借契約を解除できるほどの合理的理由であると解されるものではありません。

どうしても退去して欲しい場合には、話し合いによる合意解除を求めるしかないでしょう。

加害者が居住していたことについて告知は必要か?

風評被害が広まれば、新たに募集(売却を含む)を開始しても、すんなりいくとは限りません。

売買や賃借を希望する顧客にたいして、加害者が居住していたことを告知する必要があるのでしょうか。

国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されたのは、2021年10月8日のことです。

これにより死亡事故が発生した場合の目安が、ある程度示された訳ですが、ガイドラインで示されたのはあくまで売買物件や賃貸住宅で人が死んでいる場合の判断基準だけです。

犯罪行為の拠点として使用されていた場合や、加害者が居住していた場合についての判断基準が示された訳ではありません。

したがって判断基準に影響を与えるものとして説明が必要と解されます。

つまり宅地建物取引業法第35条1項各号に基づく重要事項説明書への記載と説明が義務とされるのです。

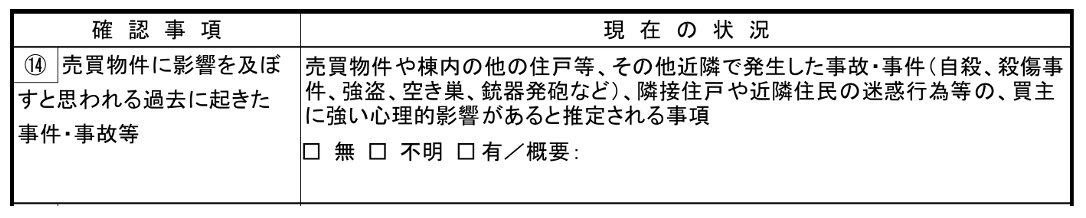

また売買においては売主に、物件状況報告書による告知義務が発生します。

もっとも、心理的影響の推定方法については明確な基準が設けられていません。

加害者が引き起こした事件の重要性は話題性、近隣住民の周知状況なども勘案して判断するほかないでしょう。

まとめ

誰しもが犯罪行為とは無縁でいたいものです。

ですが実生活においては、まったく関係がないという訳にはいきません。

誰しもが何らかのきっかけで、加害者にもなれば被害者にもなる可能性があるからです。

私たち宅地建物取引業者は業務の特性上、不特定多数の方々を相手にします。

その中に犯罪予備軍が含まれている可能性は否定できません。

犯罪収益移転防止法で私たちが特定事業者に指定されているのも、そのような背景があるからです。

私たちに求められている使命は、第一に購入者等の利益保護と流通の円滑化です。

難解とされる不動産取引において、問題を生じさせず遂行するには相応の知識や知見が必要とされます。

宅地建物取引業法で「必要な知識および能力の向上に努める(第31条の2)」と定められているのはそのためです。

犯罪は身近に起こり得る。

その前提を理解したうえで、実際に問題が生じた際、速やかに処理できるよう学び続けると同時に、実践によって経験を積み重ねていく必要があるのです。