近年、不動産購入を検討される方から、方位学に関する相談が増えています。

筆者は、占いの権威でもなければ易学の専門家でもありません。

無下に否定はしませんが、盲目的に信じることには否定的です。

「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という言葉通り、占いは必ずしも当たるものではありません。

むしろ、心理学で言う「パーナム効果」により、曖昧で一般的な記述を自分に当てはめてしまう錯覚を生む可能性すらあります。

一説で日本の占い産業は市場規模が一兆円に迫ると言われています。論理的に考えれば、占いは信用に値しません。

学術的見地による占い研究も散見されますが、結論として、再現性の欠如(占い結果は再現性を持たず、正確な予想を提供できない)、検証可能性の不足(占いの主張が、科学的に検証できない)、プラセボ効果(占いの効果は心理的要因によるものに過ぎない)など科学的な根拠に欠けることを理由に、「占いを正当化することはできない」と見解されています。

しかし、朝の情報番組で占いコーナーが設けられているように、非科学的と割り切れない根強い人気のあることが分かります。

日本人の占い好きは、「神道」による影響が大きいと言われています。

身近な神社の存在も、日本人の心象風景に影響を与えているのでしょう。

「占い」は、良いところだけ取り入れ、あまり気にせずうまく付き合うのが最良です。

しかし、人生において重大な判断が求められた場合、決断のきっかけを他者に求めたくなるのも人間心理です。

多くの場合、生涯一度となる不動産購入時には、特に方位学を気にする気持ちは理解できます。

したがって不動産を斡旋する私たちには、顧客の要望に応えるための知見が必要なのです。

そこで今回は、方位学の由来と基本的な対策について解説します。

方位学の由来

方位学の発祥については、古代中国が起源であるとの説が有力ですが、文献資料に乏しく、異論を唱える説も多数存在していることから、現在においても見解が定まっていません。

日本はもともと、アニミズムと称される自然信仰、つまり山や草木など万物に霊魂が存在するとの考えが一般的でした。

稲作や漁、狩猟など自然と共生して生活することを基本としてきた日本人には、自然現象を「神」とする神道、つまり八百万信仰が定着するのは必然だったのでしょう。

神道の始期については、縄文時代末期に稲作が伝来したことから、その頃に発生したと甘楽得られています。

これらを祀るため創建されたのが「神社」です。

神道には、地鎮祭で馴染の深い、日本全土を司る大地主神(おおとこぬしのかみ)や、その土地の神様である産土神(うぶすながみ)のほか、海の神、山の神、商売や学問の神など、多種多様な神が存在するとされています。

その後、538年頃に中国から仏教が伝来し、神道信仰と仏教信仰が融合する「神仏習合思想」が起きた一方で、祭祀儀礼の面において仏教と距離を置くべきとする「神仏隔離思想」も生まれました。

方位学が中国から伝来したとすれば、陰陽五行説思想や八卦思想が伝来した奈良時代(710-794年)ではないかとの説が有力視されています。

日本の家相学が独自に進化したのは、神道、仏教に加え、陰陽五行説、八卦思想、そして方位学と、様々な思想が入り混じったことでお互いに影響を与え合い、変容していったと推察されています。

日本人は外来の知識を吸収し、それらを日本的に変えるのが得意でした。

そのため、神道的景観と仏教的景観がうまく融合し、独自の方位学観が形成されたのでしょう。

家相学は方位学の一部に過ぎない

方位学のもっとも象徴的な事例は、京師平安鎮護のため建立された「平安京」です。

北東に延暦寺・日吉神社・貴船神社・鞍馬寺を配置して表鬼門を封じ、南西に石清水寺を配して裏鬼門を封じています。

歴史の詳細は割愛しますが、方位学は様々な方位術を総括して表現しているに過ぎません。

たとえば「風水」は、およそ4~5千年以上前に中国で発祥したとされる方位術で、占いというより環境哲学の色を濃くしています。

中国の風水は天体の動きである「天」、そして「人」の持つ気、最後に自然環境の「地」、この三者の「気」を調和させることで、自然からの恩恵を最大限受けることを目的にしています。

風水は陰宅風水(埋葬地の吉凶)と陽宅風水(建物の吉凶)に大別されますが、日本では主に後者が独自に進化しました。

方位学と言えば、風水のほか九星気学や家相学を思い浮かべる方が多いでしょう。

例えば九星気学は、中国伝来の方位学とは、基本となる方位の分け方から異なります。

それは九星気学が、中国の風水や様々な方位術の集大成として、大正時代に編纂されたものだからです。

家相学も同様に、もともと方位学の一部に過ぎません。

日本の家相学は独自の環境学として発展してきましたが、その起源は陰陽五行説や八卦思想が混在した中国の方位学にあります。

そこから日本独自の気候風土に合わせて変容を遂げたのですから、中国伝来の方位学と異なる様相を呈しています。

日本の家相学は、建物の鬼門(北東)と裏鬼門(南西)に対し、具体的な対策や禁忌を非常に細かく規定するのを主眼としています。

一方、中国では居住者の生年月日や建物の築年数、山や川など周辺の地形が運気に及ぼす影響を考慮して間取りを分析する、形勢風水や羅盤風水が主流です。

日本の家相学では、日当たりが悪く風の通りにくい表鬼門に玄関や水回りを、日当たりが良く食料を劣化させる裏鬼門にキッチンを設置することは「凶相」と見なされています。

現在は給排水設備が整備され、冷蔵庫で食料も保管できますが、かっては表鬼門の水溜りが木材の劣化を招き、家自体が傾くリスクがあったのです。

このように、当時の生活環境に即して家相学は発展してきました。

ただし、枝分かれした流儀・流派により方位の見方も異なっています。

例えば家の「北」を確認する際、流派によっては地図上の真北を基準とする一方、別の流派は現地で方位磁石を使って「磁北」を確認するなど、判断基準がまちまちなのです。

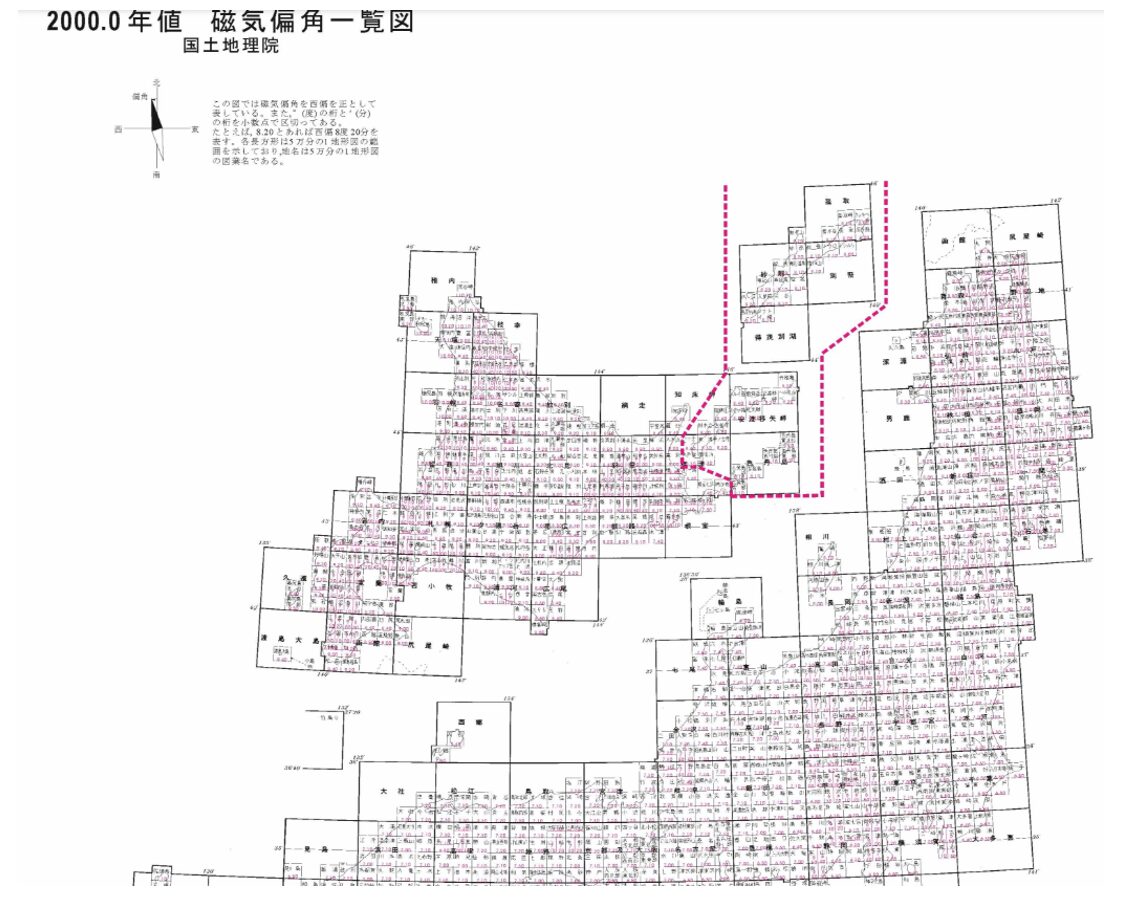

筆者が活動している北海道では、地図上の真北と磁北では約10度の偏差が生じています。

国土地理院が公開している「西偏差角度表」を見れば一目瞭然ですが、地図上では日本全国どの地域にも偏差が生じるのです。

家相学が環境学であるならば、磁北をもとに間取を検討するのが自然でしょう。

磁北を測定する際には、静電気などの影響を受けないよう方位磁石を手の平に置き、さらに宅内の何箇所かで測り平均偏差値を求めるのが基本手順です。

家相学に固執する顧客に対して

私たち不動産業者は、家相学を占いと混同して、頭ごなしで否定するのを避ける必要があります。

前述したように、家相学の発端は環境学です。

したがってアカデミックな観点だけで、端から全否定する類のものではありません。

顧客が家相学を気にしている場合には、どの程度固執しているのかを測るため、まずゆっくりと話を聞きましょう。

その際、家相学の信憑性について議論してはなりません。

顧客の価値観を尊重する姿勢が大切です。

ただし、固執するあまり希望に合致する物件を見逃すようでは問題です。

例えば先述した九星気学は、生まれ年により九星に分類し、それにより運勢・相性などの吉凶を占うのもですが、家相学としても用いられています。

筆者は過去に、価格・間取り・立地など、およそ全ての条件が合致しているのに決断できない顧客に理由を尋ねた際、物件の所在地が大凶方位である五黄殺(ごおうさつ)にあるからと言われたことがあります。

その際、「迷信みたいな占いを信じてどうするんですか。こんなに条件に合う物件が、そうそう売り出されるとは限らないのですよ」なんて頭ごなしに言えば、かなりの確率で商談は終わるでしょう。

九星気学に通じていれば方位転居法である「方違え」を提案するでしょう。

方違えとは、凶方向に直接引っ越すのではなく、一旦は吉方位の賃貸住宅などを仮住居(仮住居からみて、購入物件が吉方位にあることが必要)にしたうえで購入物件に引っ越しする方法です。

引っ越しや借入居の費用が必要になるなどのデメリットもありますが、それで心理的な不安が払拭されるなら必要経費と割り切れるでしょう。

また間取りに問題がある場合、例えば家相学的に凶とされる「欠け」については、盛り塩をする、棘のある柊(ひいらぎ)などの植物を置く、絵を飾る、ライトアップするなどの手段が、「逃げ道」として知られています。

これらを「こじつけ」と考えてはなりません。先人の知恵と捉え、大いに活用するべきです。

そのためには家相学を始めとして様々な流儀や宗派、神道に関する知識が必要となりますが、不動産業者として最低限求められるのは、方位に関する基本的な概念(鬼門、裏鬼門、九星気学の九つの方角など)、間取り上の吉凶の見方(欠けや階段、仏間の扱いなど)と一般的な対処法(方違え、盛塩、植栽など)ぐらいです。

幅広い知識の取得は困難ですが、顧客対応に必要な最小限の知見は身につけておきたいものです。

まとめ

日本では営業トークの三大タブーとして、「宗教」、「政治」、「野球」の三つがあげられています。

詳しく調べたことはありませんが、これは世界的な認識かも知れません。いずれも細心の注意が必要とされるデリケートな分野だからです。

もっとも、好きな球団が同じであることから意気投合して成約に結びつくケースもあるのですから、必ずしも遵守しなければならないものでもありません。

ヒアリングを駆使して顧客の心を開くポイントを探るのが大切だからです。

今回解説した方位学も、広義には宗教に分類されるかも知れません。

環境学に端を発しているとはいえ、識字力も低く教育も十分に施されない時代には、鬼門方向は「鬼」の通り道であるとした方が普及も早かったのでしょう。同様に、宗教には奇跡物語が不可欠です。

人は古来より神秘に憧憬と恐れを抱いてきましたから、解明できない現象については、不可思議な「力」として辻褄を合わせることが必要だったのでしょう。

これを非科学的だと断じることはできません。

何でも知っていると考えるのは驕りに過ぎずないからです。

例えば現代においても、生物分野で17%、宇宙分野は5%以下しか解明されていないことでも分かるように、私たちは知らないことの方が多いことを自覚する必要があるのです。

世の中には不思議が溢れているのですから、解明されていない分野について断定できないのです。

信じるも信じないも個人の自由です。

私たちはそれを理解したうえで、顧客の望む情報を提供する必要があるのです。