1月28日の朝9:50分頃、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、私たちに衝撃を与えました。

交差点を左折してきたトラックが、突如現れた穴に吸い込まれるように落下する映像は、その衝撃的な瞬間を捉えています。

運転していた74歳の男性は運転席に取り残されたまま、崩れた道路のさらなる崩落や水の流入により救助が難航し、2月5日には運転席の一部が発見されたと明らかにされましたが、男性の安否は現在も不明です(記事を執筆している2月8日現在)。

早急な発見と安否確認が望まれるとともに、突発的な事故に対する無力さ、その恐ろしさを改めて痛感しました。

事故の原因については、国土技術政策総合研究所や日本下水道事業団、日本建築連合会などが協力して調査を行っていますが、現時点では、下水道管の腐食によると考えられています。

2月7日、国土交通省は再発防止策を検討するために有識者会を設置すると発表し、法定点検の対象となる下水道の範囲拡大や、点検頻度の引き上げについて議論を進める方針です。しかし、こうした注目を集める事故は稀ですが、陥没自体は毎年のように発生しています。

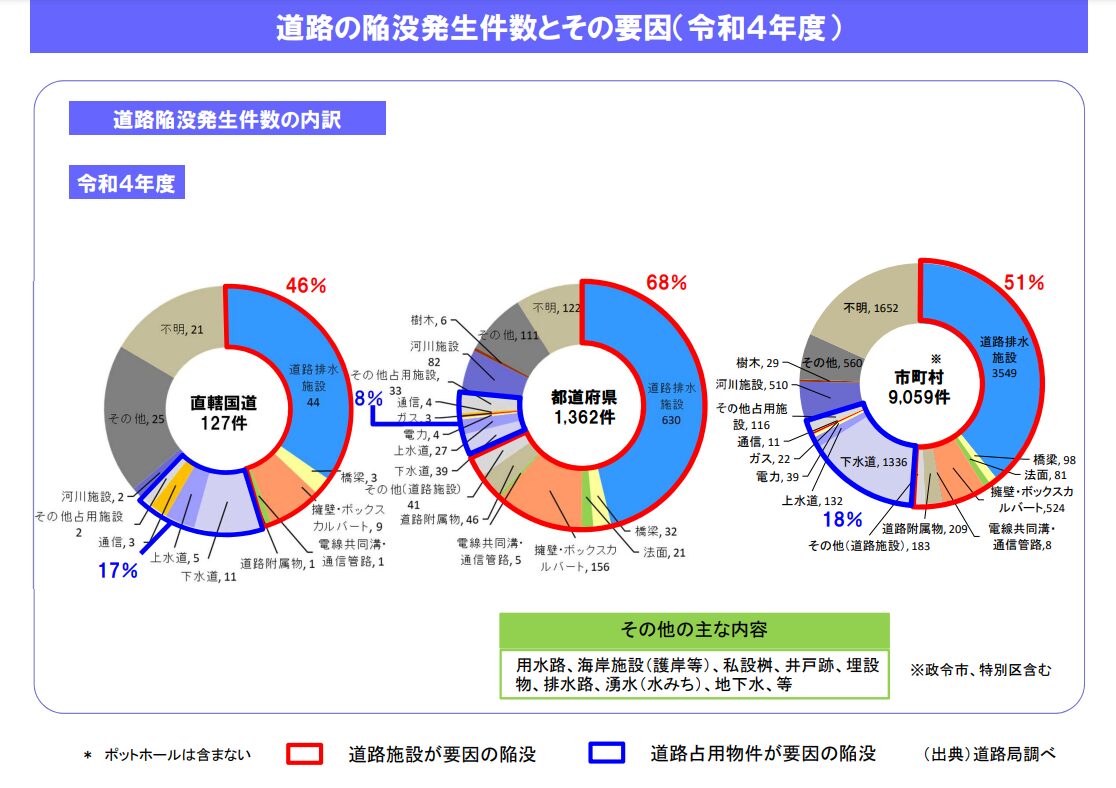

国土交通省は毎年「道路の陥没発生件数とその要因」を公表していますが、令和4年度における発生件数は、国が直轄する国道で127件、当道府県が管理する道路で1,362件、市町村道で9,059件と報告されているのです。

これらはあくまで1年間の発生件数であり、過去のデータを見ても陥没は毎年、頻繁に発生していることがわかります。したがって、いつ私たちが八潮市で発生したような事故に遭遇しても不思議ではないのです。

陥没事故が与えた印象により、新たに住宅を購入する、あるいは賃貸物件への入居を検討する顧客は、通勤・通学、買い物に使う道路が安全かどうかを気にされ、内見中に「この物件の前面道路は大丈夫ですか?」と質問されるケースが増加するでしょう。さらに、地域の地盤に関する質問もまた増加する可能性があります。

私たち不動産業者は、顧客の不安を解消すると同時に、質問には的確に回答する必要があります。

そこで今回は、こうした質問への模範的な回答と、万が一陥没事故が発生して被害を受けた場合の責任問題について解説します。

維持管理の現状と課題

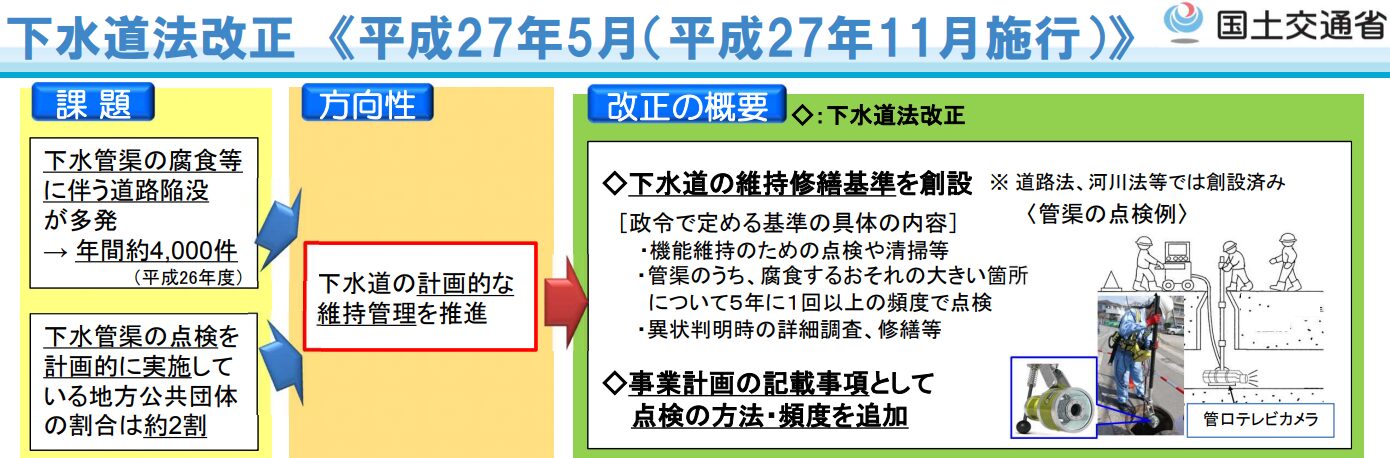

先述したように、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故の発生は、昭和58年に敷設された下水道管の破損が原因であると推定されています。平成27年に改正された下水道法により、維持修繕基準が創設され、区分ごとに巡視点検や管内調査の周期が維持管理計画として策定され、実施されています。

埼玉県八潮市の陥没事故発生現場に敷設された下水道管も「最重要施設」に区分され、直近では令和3年に実施された点検で特に問題はないと判断されていたようです。

しかし、事故は発生しました。事故の発生を受け政府は、全国の自治体に緊急点検を要請しました。

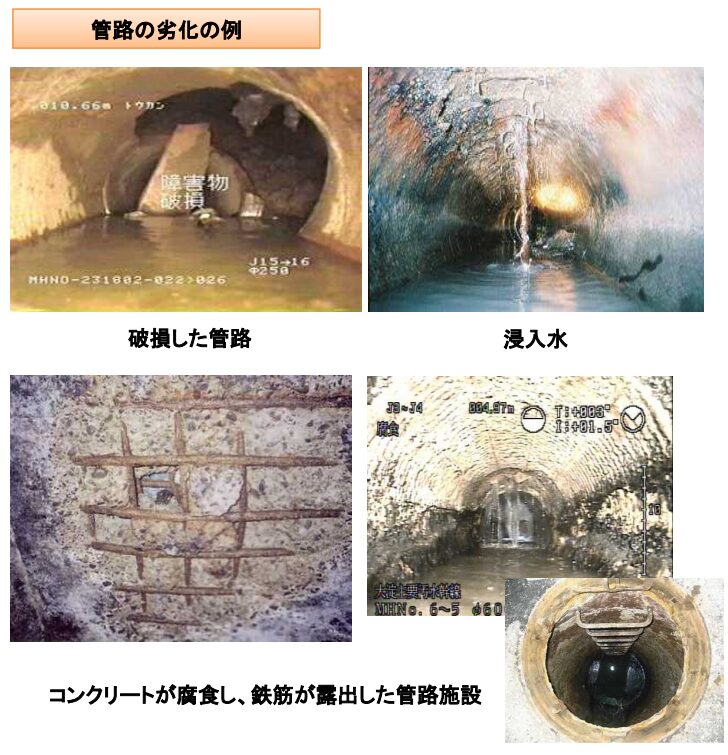

下水道管の標準耐用年数は50年とされていますが、敷設後40年を経過すると陥没カ所が急増する傾向のあることが以前から指摘されています。実際、八潮市の下水道管は敷設から42年が経過しており、老朽化が懸念されていました。

下水管の老朽化を原因とした陥没事故の9割以上は50cm以下の浅い陥没ですが、中には大規模な陥没も確認されています。

2022年末時点で、全国の下水道管の総延長は約49万キロメートルとされており、そのうち、標準耐用年数を超えた管は約3万キロ(総延長の約7%)です。しかし、これが10年後には約9万キロ((総延長の約19%)、20年後には約20万キロ(約40%)まで増加すると予測されています。

さらに、管渠(かんきょ:下水道管を指す)は地質や地盤の影響を強く受けるとされており、同時期に敷設された管路でも周辺環境によって劣化度合いに差が生じることが確認されています。

つまり、地質はもちろん、敷設道路の交通量や管の敷設深度、分流式か合流式か、近くに水道管やガス、電力や通信ケーブルが敷設されているかなどの諸条件により、劣化度合いに差が生じるということです。

宅地建物取引業法第35条書面では、接道する道路に敷設された下水道管の維持管理状況等についての説明は義務付けられていません。しかし、「陥没事故が心配だから調査して欲しい」と依頼され、承諾した場合には購入判断に影響を与える重要事項として、適切に調査し、報告する義務が生じます。

今後は、埼玉県八潮市における陥没事故の影響で調査依頼が増加する可能性はあります。そのため、維持管理情報や調査結果の概要について説明できるように備えることが重要です。

陥没事故の発生により、不動産価格は影響を受ける

宅地建物取引業者には、物件の地盤や接道する道路に敷設された下水管を調査する義務は原則としてありません。例外は、調査依頼を受け、それを承諾した場合です。

では、過去に物件前の道路が大きく陥没した事例や、地震などの影響で敷地内が大きく陥没し、それを修復した場合はどうでしょうか。

筆者が暮らす北海道では、平成30年に発生した北海等胆振東部地震の影響で、札幌市の南東部に位置する里塚地区において、140宅地のうち約40戸が全壊、さらに大規模半壊や半壊を含めると、80戸以上の甚大な被害が発生しました。

被害を受けたエリアに顧客が居住していたことから、被害発生後数度にわたり現地へ乗り込みましたが、宅地・道路・公園などの地盤沈下の状態や、傾斜地下方に向けて流出した土砂が堆積する状況を目の当たりにして恐怖を感じ得ませんでした。

札幌市は速やかに対策を講じ、平成31年1月中旬には応急的な復旧を完了し、交通規制を解除しました。その後、生活債権支援メニューの提供や、各種支援金、貸付金の提供などを実施した効果もあり被災住民の約8割が現地再建を希望し、早期の市街地復旧が実現しました。

これは、過去の震災から得た教訓を活かし、工法選定などの技術的な検討や、行政・研究機関・自治体や住民の迅速な連携と取り組みによる成果です。しかし、一方で再発の懸念が強く残り、売却したいとの要望があっても買い手がみつからないという現実もあります。

当該エリアは地盤が弱く、復旧後も再発の可能性が高いという印象が強く残ったためです。当該エリアの物件を販売する場合、売主には物件状況報告書での告知義務が生じます。さらに、災害発生を知っている宅地建物取引業者にも、購入判断に影響を与える重要な事項であるとして、知り得た事実についての説明責任が生じます。

復旧工事の具体的概要を含め適切な説明を実施する必要がありますが、同時に、販売価格にも留意する必要があります。震災や事故の影響は、売買価格に大きな影響を与えるからです。

質問に回答する際、具体的なデータの提示は必要?

「物件の隣接道路が陥没する危険性はありませんか?」

「ご安心ください。物件に接道している道路は市道ですから、維持管理を起点とした適切なマネジメントサイクルが確立され、周期的な点検が確実に実施されています」

一見、模範的な回答のように思えますが、果たして正しいのでしょうか。

埼玉県八潮市の事例でも、周期点検計画に基づいた点検が実施されています。しかし、点検後数年で陥没事故が発生しているのです。

市道の場合、点検計画や実施は自治体の責任です。しかし、令和4年だけでも大小合わせて10,548件もの陥没事故が発生し、そのうち約86%、9,059件が市町村管理の市道や町道で発生しています。この事実を踏まえれば、「点検の実施=安全」と単純に捉えるのは、誤りであることがわかるでしょう。

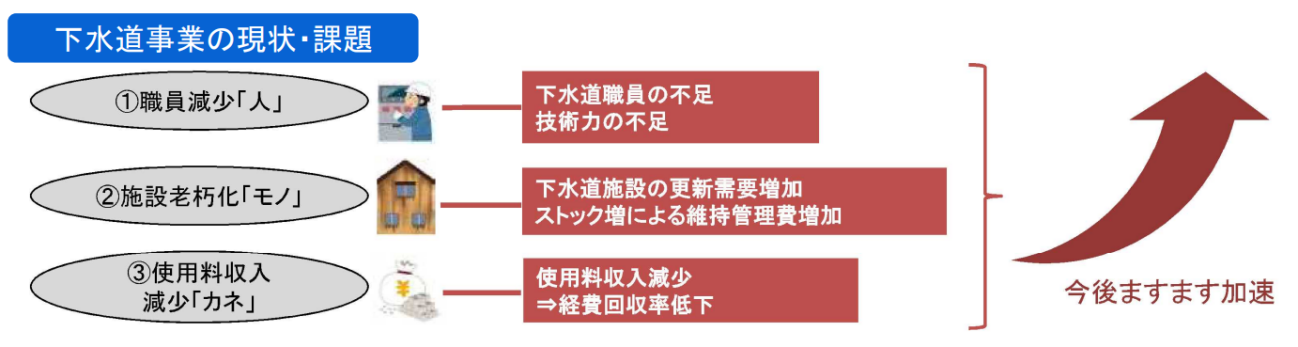

自治体は、どこも以下のような課題を抱えています。

さらに、先述したように標準耐用年数を超過する管渠は年を追うごとに増加し、また耐用年数未満でも周辺環境によって劣化の度合いに差が生じ、陥没事故が発生する懸念があります。そのため、安易に「安心です」といった回答は避けるべきです。

「接道する道路は市道で、市が策定した計画に基づき定期的に点検や補修が実施されています。それにより、現時点では安心できる状況ですが、下水道管は周辺環境の影響を受け、劣化の度合いに差が生じます。そのため、陥没事故が発生しないとは断言できません」と回答するのが適切ではないでしょうか。

また、宅地建物取引業者には地盤や、下水道管の点検実施状況についての説明義務はありませんが、調査依頼を受任した場合には、具体的なデータを根拠に説明する責任が生じることについて注意が必要です。

陥没事故の発生で損害を受けた場合における責任の所在

車や自転車、徒歩などによる移動中に陥没事故が発生し、転落して被害を受けた場合、原則として道路管理者がその責を負います。発生原因により責任の所在が異なる場合もありますが、原則として管理者が賠償責任を負います。

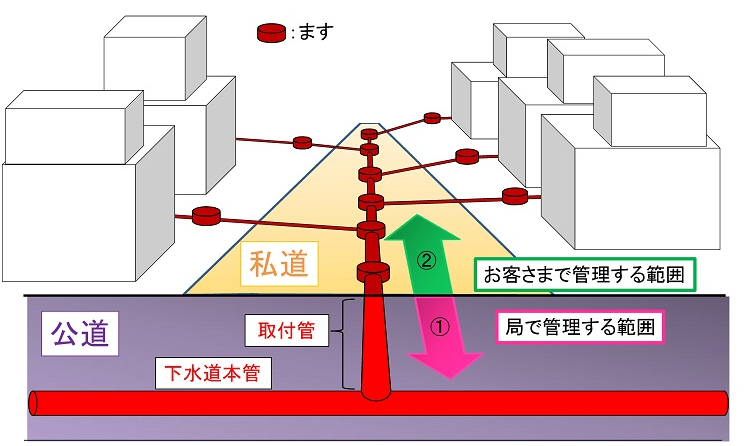

公道であれば国や自治体が管理責任を負い、私道であれば、その所有者が責任を負います。

例えば、国家賠償法第2条第1項では道路の設置や管理に瑕疵があり、その瑕疵によって他人に損害を与えた場合は賠償責任が生じると規定されています。市道の場合も国家賠償法は適用されますが、私道の場合は民法第717条に基づき、土地の工作物などの占有者および所有者が責任を負います。

具体的には、次のように規定されています。

『土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない』

したがって、私道に敷設された下水管によって損害を受けた場合、占有者または所有者に対して賠償責任を求めることができます。もっとも、賠償責任を求めるためには「瑕疵」の存在を証明する必要があります。これは、公道において国家賠償法に基づく賠償責任を求める場合にも同様です。

この場合の瑕疵とは、判例上において通常有すべき安全性を欠いている状態を指します。

道路に関しては、以下の内容に基づき瑕疵の有無が判断されます。

- 工作物(道路)に対して通常予想される危険とは何か

- 危険に対して備えるべき通常の安全性が保たれているか

例えば、市道の場合、下水道法に基づき区分ごとの巡視点検や管内調査が計画され、それが適切に実施されていた場合に瑕疵があったと証明するのは、かなりの困難を伴います。

実際、国道や市道の道路管理責任を巡る裁判例では、その多くが損害を受けた原告の不注意によるものとされ、管理上の瑕疵は認められていません。また、瑕疵が認められた場合にも、過失相殺が適用されている裁判例が多く、完全勝訴は困難であることがわかります。

しかし、私道の所有者が適切な点検計画を策定し、実施しているケースは多くありません。分譲マンションや大規模施設内における私道では計画が策定され、点検が実施されているケースが確認される以外、ほとんどの私道で敷設後、点検は行われていないのです。

もっとも、私設管の直径は100~150mm程度であり、陥没による転落などの被害が発生する可能性は低いかもしれません。しかし、歩行や自転車、バイクによる移動においては転倒により、骨折などの怪我が生じる場合があります。また、自動者でも車体に傷が付くなど、トラブルが生じる可能性も考えられます。

物件に接道している道路が私道の場合、これらのリスクについても十分に注意しなければなりません。

まとめ

道路の陥没事故を予見することは難しいですが、定期的な点検や補修実績が確認できれば、陥没する可能性は低いと推測できます。個人で予防できませんが、地盤調査や道路状態の確認、点検などの実施状況に関する情報を提供することで、心配する顧客に一定の安心感を与えることはできます。

ただし、完全に防ぐことはできない点に留意する必要があります。法に基づき点検や補修が実施されている場合でも、陥没事故が一定件数発生している事実は無視できません。特に、接道する道路が私道の場合はリスクが大きくなる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

建築基準法第42条第1項5号に基づく位置指定道路は、道路の管理を私人が行います。私道の所有者が補修義務を負い、陥没が原因で他人に損害を与えた場合には賠償責任を負うのです。

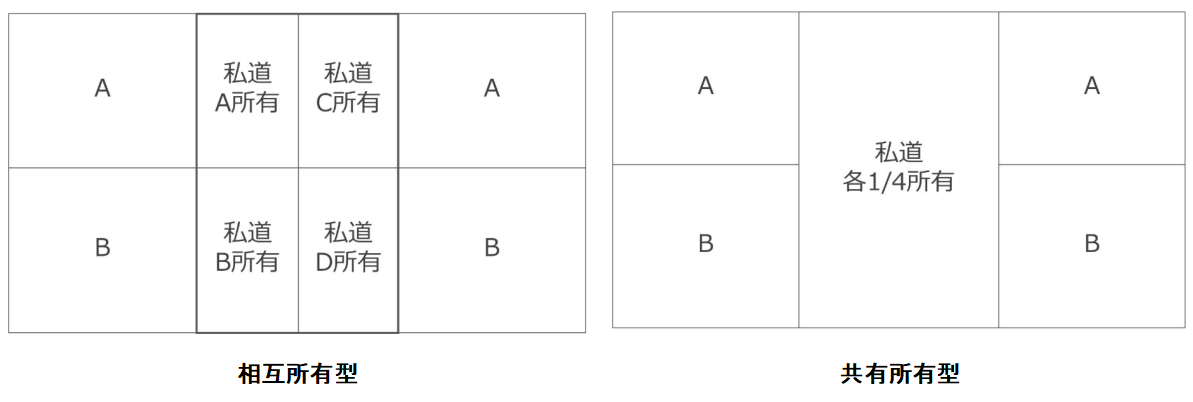

私道は一般的に「相互所有型」と「共有所有型」に区分されますが、どちらの場合でも所有者には管理責任が伴います。しかし、不動産業者による説明では、「位置指定道路なので再建築も問題なく行えます。実質的に公道と変わりません」といった表現が良く使われ、管理責任やリスクについて適切に説明されていない場合があります。このような説明では、私道に対する理解が不十分なままとなり、購入者に誤解を与える恐れがあります。

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故により、下水道や道路管理について関心が高まっています。私たち不動産業者は、顧客に対して正しい知識に基づきリスクを説明し、十分な情報を提供する責任があるのです。