LGBTカップル(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)への認知は、近年、日本でも少しずつ進んでいます。パートナーシップ制度を導入する自治体も増加しており、2025年3月11日時点の調査によると、少なくとも488以上の市区町村がこの制度を導入しています。

また、東京都や大阪府をはじめとする25の都道府県では、市区町村単位ではなく、都道府県全体でパートナーシップ制度が導入されています。これにより、日本全体の人口に対するカバー率は、2025年3月1日時点で9割を超えるとされています(公益社団法人 Marriage For All Japanによる推計)。

さらに、2021年1月8日に兵庫県明石市で導入された「パートナーシップ・ファミリー制度」も広がりを見せており、現在、約70以上の自治体でこの制度が導入されています。この制度は、同性間カップルだけでなく、その子どもや親なども家族として認める制度で、医療機関や公営住宅への入居、保育園の申込時などで不利益を受けることがないように配慮されています。

制度が拡充されることで、LGBTカップルがこれまで直面していた不利益は、徐々に解消されつつあります。しかし、パートナーシップ制度はあくまで自治体が、「人生のパートナーである」と宣誓されたことを証明したに過ぎず、法律上の「婚姻」で付与される各種恩恵は享受できません。

日本国憲法第24条第1項における「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」との規定解釈が確立していません。そのため、憲法の準拠法に過ぎない民法の性質上、現在まで同性婚は認められていません。

同性婚を認めないことは憲法違憲だとして提訴した事例もありますが、国は、「同性同士の婚姻は、憲法で想定されていない」との主張に終始しています。判決でも「憲法違反」、「違憲状態」、「合憲」と異なる見解がされており、今後もこの議論は続くと考えられます。

民法第二章の「婚姻」に関する規定は、憲法第24条に基づいており、婚姻の成立要件を満たした上での準拠法です。憲法の改正は極めて困難ですが、憲法解釈の変更や関連法の制定によって、実効性を持たせる方法はあり得ます。しかし、政府は判決後の記者会見において「同性婚制度の導入は親族の範囲やそこに含まれる人の間にどのような権利関係などを認めるかといった国民生活の基本に関する問題である」と慎重な姿勢を崩していません。

しかし、司法判断では早急な対応を求める声が強くなっています。例えば、直近の裁判では2024年10月30日の東京高裁二審判決において谷口園恵裁判長は、LGBTカップルに法的身分を認めない現行法は『合理的な根拠がない』として憲法違反にあたると判断しました。

このような司法判断が積み重なっていけば、いずれアメリカや英国、オランダやベルギーなどと同じように、LGBTカップルの婚姻関係が日本で認められる日が訪れることでしょう。しかし、具体的な時期は不透明です。

その間、LGBTカップルが共有名義で不動産を購入する場合、不動産業者は住宅ローンや相続に関するトラブルを回避するために、正確なアドバイスを提供する必要があります。誤った解釈を避け、適切な対応を行うためには、法律や制度に関する正しい知識が欠かせません。そのような観点から、本稿ではLGBTカップルの共有財産に関する民法規定を中心に解説します。

財産分与の問題

法律婚でも、婚姻関係解消時には財産分与を巡るトラブルが発生します。しかし、LGBTカップルの場合、その関係解消時に発生する問題は、法律婚の財産分与と比べてさらに複雑です。なぜなら、共有財産に関する法的規定が適用されないからです。

法律婚においても、基本的には財産分与に関する問題は話し合いで解決することが求められます。また、双方の主張が食い違う場合には、調停や裁判で解決を図ることが可能です。これは婚姻関係が法律で認められているからです。一方、LGBTカップルの場合、パートナーシップ制度を利用していても、法律上の婚姻関係とは認められません。パートナーシップ制度は自治体によって内容が異なり、法的効力も限定的です。そのため、相続権、配偶控除、共同親権などの権利が認められず、裁判での解決が困難になることが多いのです。

近年、LGBTカップルが利用できる住宅ローンを提供する金融機関が増加しています。金融機関によって、収入合算、連帯債務、ペアローンなど取り扱う金融商品に違いはありますが、LGBTカップルが協力して財産を形成できる環境が少しずつ整いつつあるのです。しかし、先述したように、LGBTカップルがその関係を解消する場合、財産分与を巡るトラブルの発生が懸念されます。

そのため、不動産業者がLGBTカップルから不動産購入の相談を受けた場合には、パートナーシップ契約書が公正証書で作成済みであるかを確認する必要があります。

パートナー関係が解消された場合、一方が居住を続けるのか、それとも売却するのか、売却した場合における利益(あるいは負債)の按分方法はどうするかなどをあらかじめ相談し、取り決め内容を公正証書にしておくことで、トラブルを回避しやすくなることでしょう。

このようなアドバイスは本来、不動産業者には不要かも知れません。しかし、将来的な発生が懸念される不利益を予測して、適切な助言を行うのは不動産業者の道義的責任です。そのため、公正証書に盛り込む内容や作成方法について、理解を深めることが求められます。

相続についても考慮したい

パートナー関係解消時のトラブル防止と同時に備えておきたいのが、相続問題です。むしろ、LGBTカップルに法的保護が与えられない現実を目の当たりにするのは、相続が発生した際です。

法的な婚姻関係と見なされないLGBTカップルには、法定相続権が認められていません。例えば、ペアローンの場合、亡くなった方の借入金は団体信用生命保険で完済されるため、借金問題は解決しますが、残されたパートナーには相続権がありません。したがって、親や兄弟などの法定相続人がその持ち分を相続します。

相続人のみで不動産を売却することはできませんが、持ち分を売却することは可能です。もっとも、持ち分だけを買い取る方は少ないため、通常は相応の対価を現金で支払うように求められるでしょう。

故人の多くは、万が一の際、パートナーに財産を残したいと考えるでしょう。しかし、現実には多額の現金の支払を求められ、状況によっては退去が求められる可能性もあるのです。そのような不利益を防ぐため、不動産業者は、購入するLGBTカップルに対し、公正証書遺言を作成するように助言が必要です。

この場合、遺言者に記載するのは遺贈です。遺贈とは、遺言により、財産を法定相続人以外の第三者や団体に贈与することです。したがって、作成時には法定相続人に対する遺留分について十分に考慮する必要があります。公正証書の記載事項についての詳細は後述しますが、LGBTカップルから不動産購入の相談を受けた場合には、このようなポイントも理解しておくことが重要です。

預貯金口座にも留意が必要

相続問題と同様に、理解しておきたい重要なポイントの一つが預貯金です。名義人の死亡が金融機関に通知されると、預貯金は凍結され、原則として自由に引き出すことはできません。公共料金などの引き落としなどにも影響を与えます。

仮に、マンションの管理費などを亡くなったパートナー名義の口座で引き落としていた場合、凍結により延滞扱いとなるのです。

そのため、引き落とし口座の名義人が亡くなった場合、速やかに口座変更の手続きを行うことが必要です。

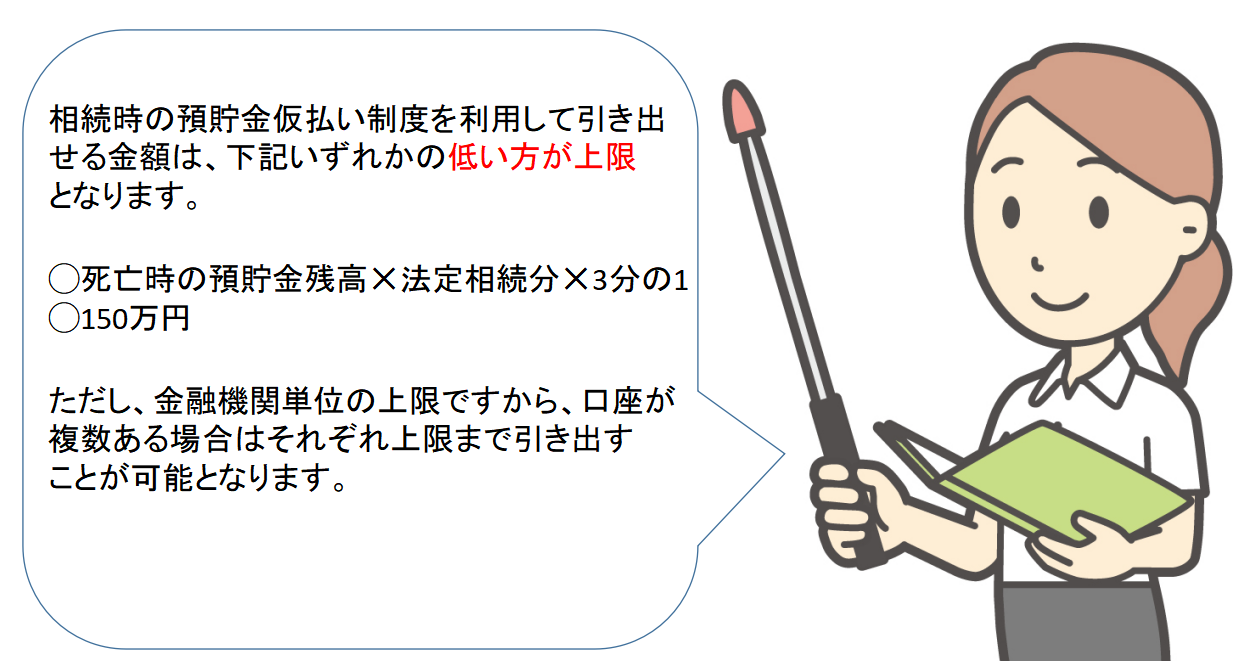

2019年(令和元年)7月1日に改正民法が施行され、預貯金口座が凍結された場合でも「仮払い制度」を利用することで、一定の範囲内であれば複雑な手順を必要とせず、現金を引き出せるようになりました。

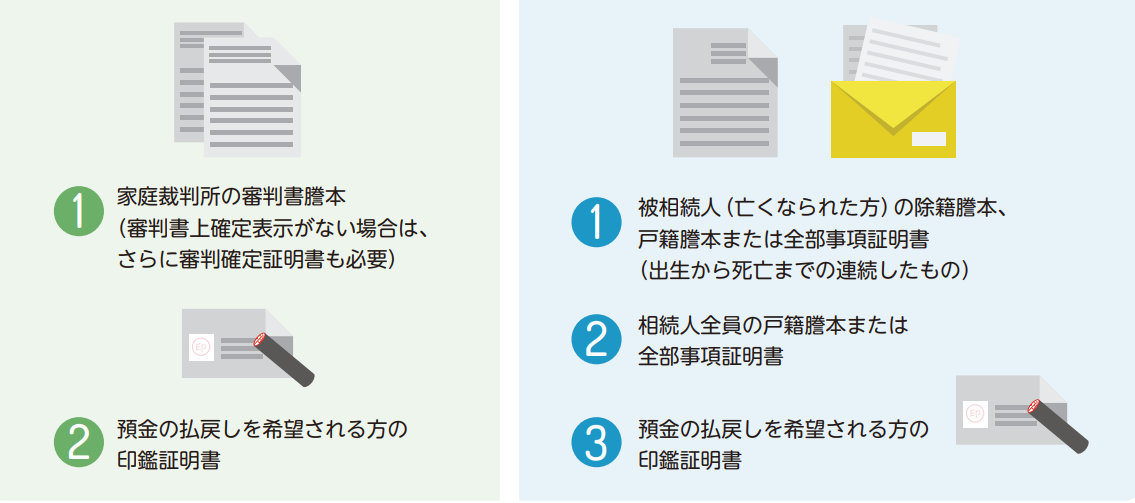

ただし、この制度を利用できるのは相続人のみです。法定相続人ではないパートナーが申請しても、金融機関が応じてくれない可能性は極めて高いのです。金融機関によって異なりますが、仮払い制度を利用する際には、通常、以下の書類が必要です。

相続人全員の戸籍謄本を取得すること自体、LGPTパートナーにとって極めて困難な作業です。これは、預貯金口座の凍結解除手続きも同様です。

利便性を高めるために創設された制度も、LGPTカップルの利用を想定していないのです。

不動産業者は、この現実を理解した上で、引き落とし口座を分散させるなど、万が一の際に残されたパートナーが受ける不利益を最小限に抑えるため、適切な助言を行うことが求められます。

公正証書作成時の注意点

LGBTカップルが協力して不動産を購入する場合、パートナーシップ制度の利用は当然として、公正証書でバートナーシップ契約書と遺言書を作成するように助言する必要があります。

前述のように、現行法はLGBTカップルの婚姻関係を認めていません。したがって、それによる不利益を未然に防ぐためには、法的に有効と認められる公正証書で書面を作成することが重要です。それにより、万が一の際にも法的に対応できるのです。

特に遺言書は重要です。法的に有効とされるポイントを確実に押さえれば、自筆証書遺言でも法的には有効です。しかし、自筆証書遺言には紛失や内容の不備、検認前に内容が改竄されたと他の相続人から疑われるなど、様々な問題が生じる可能性があります。

2020年(令和2年)7月10日から始まった自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自筆証書遺言であっても検認手続きが不要となり、さらに法務局職員が形式要件を確認してくれるため、形式不備により無効とされる危険性も回避できます。この制度は非常に便利ですが、遺言内容が審査されるわけではないため、遺留分でトラブルが発生する懸念があります。

遺言で財産の配分をどのようにするかは被相続人の自由ですが、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

そのため、遺留分、遺言執行者、祭祀主催者の指定のほか、パートナーに対して特定遺贈を行うのか、包括遺贈とするのかを含め、法的観点から十分に検討する必要があります。

その点、公証人は裁判官や弁護士などの法曹有資格者、あるいはそれに準ずる学識経験者であり、遺言者の真意を確認したうえで、法的に漏れのない遺言書を作成してくれます。

また、公正証書遺言の作成を勧める場合には、付言(ふげん)事項の記載も推奨しておくと良いでしょう。付言とは、主要な内容に加えて補足説明や補足的な意見を述べることを指しますが、パートナーへの感謝や、遺言者が死亡した後の生活への配慮を記載することで、法定相続人に対して理解を求める効果があります。

付言事項は必須ではありませんが、遺言者の意向を反映させるために、提案しておくと良いでしょう。

まとめ

今回はLGBTカップルの共有財産に関する民法規定について、不動産業者が確実に抑えておくべきポイントを解説しました。

例えば、売買を専門としている場合、その目的は1件でも多く不動産の売買を成立させることです。LGBTカップルに対して不利益を説明する義務は規定されていません。したがって、法律で定められた説明責任さえ果たせば、手続き上問題にはなりません。

しかし、自治体は柔軟性をもってLGBTカップルが不利益を受けないよう独自の制度を構築しているのに対し、政府の対応、特に法整備は遅れています。さらに、国会議員の中には、「LGBTカップルが増えれば国がつぶれる」、「LGBTカップルは生産性がない」などと不適切な発言をする人もいます。これらの発言の真意は不明ですが、議員立法権を有する方々がこのような認識を示していることは、法改正を遅れさせている一因かも知れません。

国民には憲法で幸福追求権が保障されています。これは公共の福祉に反しない限り、誰に対しても尊重されるべき権利です。LGBTカップルに対する法的な不利益を容認する現行法が、憲法に違反していることは過去の裁判例からも明らかです。このような違憲状態は、やがて解消されるでしょう。

私たち不動産業者は、顧客の利益を最大限に実現するため、LGBTカップルから不動産の購入相談を受けた際には、正しい知識に基づいて適切なアドバイスを行う必要があるのです。