「この建物は新耐震基準で建築されているので、イザという時にも安心です」といった営業トークをよく耳にしますが、「安心」とは具体的に何を指しているのでしょうか。

建物が倒壊や損傷しないことを安心と表現しているのか、それとも室内の安全性までを含めた説明であるかが明確ではありません。不動産業者は、どこまでを『安全』と定義して説明するのか、慎重に考える必要があります。

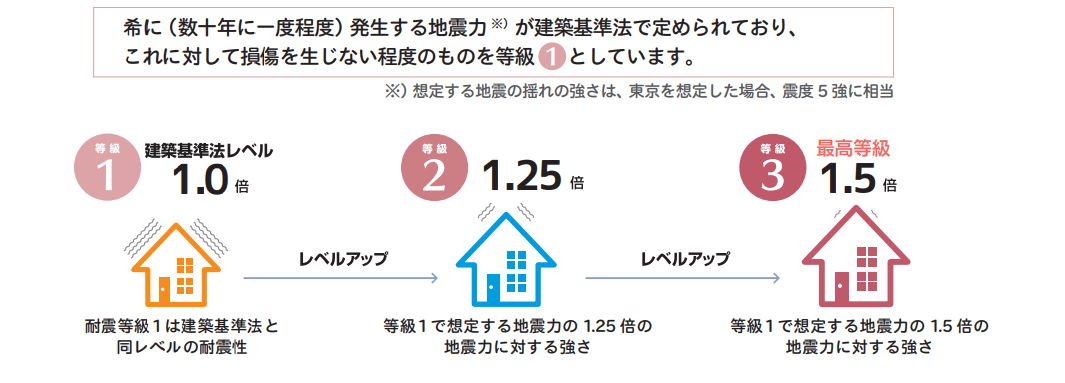

建物の耐震性能は、一般的に耐震等級によって判断されます。耐震等級とは、建物が地震に対してどの程度の安全性を確保しているかを示す指標であり、1~3の3段階に分かれています。数字が大きいほど耐震性能が高く、地震に対してより強い建物とされます。

2025年(令和7年)4月1日から施行される改正建築基準法では、「省エネ等級4」が標準となったことばかり注目されていますが、耐震性能に関する規定が実質的に強化されたことを見逃してはなりません。具体的には、壁量計算の際に必要とされる壁量に加えて、柱の小径に関する算定式も見直されました。それにより、現行の基準よりおよそ1.6倍の壁量が求められることになったのです。

したがって、新築住宅や新築非住宅、大規模改修において、地震発生時の倒壊や損傷リスクは従来よりも大幅に低減されるといえます。

しかし、耐震性能が向上したからといって、室内の安全性が自動的に確保されるわけではありません。例えば、耐震性の高い建築物でも、家具の転倒や飛散といった二次的な被害は十分に起こり得ます。

不動産業者は耐震構造の形式について理解を深め、顧客に対して建物の耐震性能に加え、構造の違いが室内に与える影響についてもしっかりと説明する必要があります。

特に、改正建築基準法施行後は、基準への関心が高まるため、耐震構造の形式による駆体や室内への影響について説明を求められる機会が増えるでしょう。

今回はその観点から、耐震構造の形式に焦点を当てて解説します。

構造計算を理解する

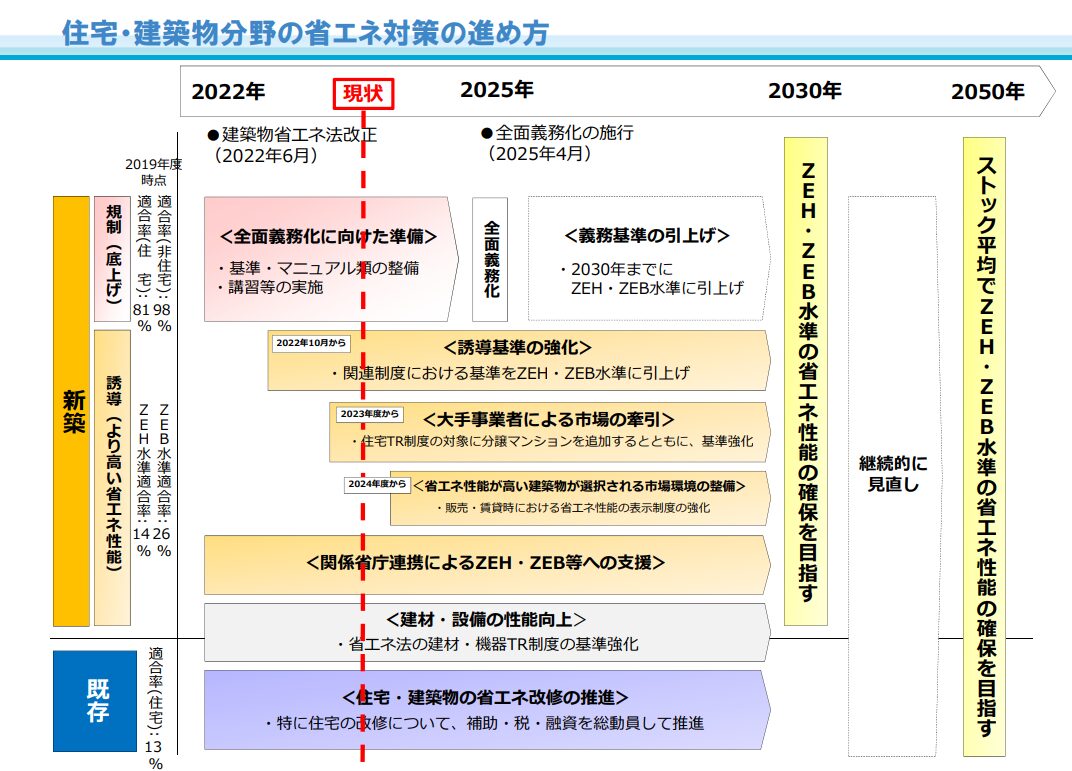

2025年(令和7年)4月1日から施行される改正建築基準法では、省エネルギー性の確保と4号特例の見直しが大きなポイントとなっています。

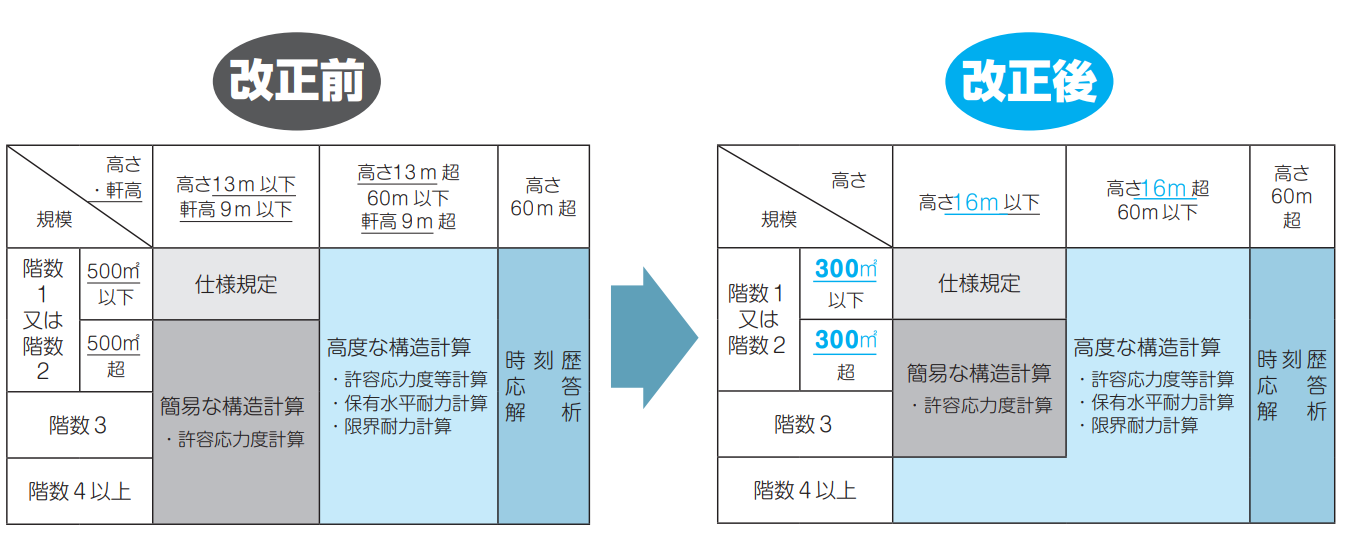

現行の建築基準法では、2階建て以下の一般的な木造住宅は4号建築物に分類され、構造関係規定や防火避難規定などの一部が省略される一方、その遵守は建築士の責任に委ねられていました。

この制度は、「建築士が法令を遵守し、適切に対応している」ことを前提としていましたが、実態としては、「審査省略=計算不要」と誤った解釈をしている建築士も少なくありませんでした。

改正法施行後には、500㎡以下の建築物は新3号に分類され、構造に関する審査が実施されます。ただし、構造計算が義務付けられるわけではありません。具体的には次のように規定されているからです。

●200㎡以下の平屋は、新3号建築物として審査が省略できる。

●新2号建築部のうち、300㎡以下かつ16m以下の建築物については、仕様規定を満たせば構造計算なしで基準をクリアできる。

●3階建て、あるいは300㎡以上500㎡以下の場合、簡易な構造計算(許容応力度計算)の実施が必要。

一般的な住宅は300㎡を超えることはありませんから、3階建てを除けば仕様規定の適用が主流となるでしょう。

許容応力度計算、保有水平体力計算、限界体力値計算などの高度な計算が必須とされる構造計算に対し、仕様規定は建築物の安全性を確保するために設けられた簡易的なルールです。具体的には、以下3つの計算と8項目の仕様規定で構成されています。

●四分割法:建物を四つに分割し、それぞれ耐力壁のバランスを検証する

●N値計算法:接合部の引張力を簡易的に計算し、柱頭柱脚の接合方法や使用する金物を選定する。

これらの計算に加え、8項目の仕様ルールを満たすことで、構造計算なしで建築が可能となるのです。

仕様規定を採用すれば、構造計算で必須となる高度な計算(許容応力度や保有水平体力など)を省略できます。そのため、設計審査の合理化に有効な簡易的手法といえます。しかし、この方法では、建物ごとの固有条件に最適化された耐震性能が確保されるとは限りません。

例えば、同じ間取りの木造住宅でも、仕様規定に基づいて設計した場合と構造計算を実施した場合では、必要な構造材の量や配置が異なるケースが多いのです。これは、構造計算を実施すれば、より適切な耐震性能を確保できる可能性があることを意味します。

仕様規定を採用したからといって著しく耐震性能が不足するわけではありませんが、耐震性能をより確実に担保したい場合には、構造計算の実施を検討すべきなのです。

不動産業者は、構造計算と仕様規定の違いを正しく理解し、顧客に対して適切に説明することが求められます。

地盤と基礎強度の考え方

耐震性能を高めるには、建物の強度だけではなく、基礎や地盤の対策も重要です。

新築住宅の請負や売買においては、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、基礎、柱・梁、雨水の侵入防止といった基本構造部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。そのため、建物を安全に支えるために十分な地耐力が確保されているかを確認する目的で、地盤調査が実施されます。

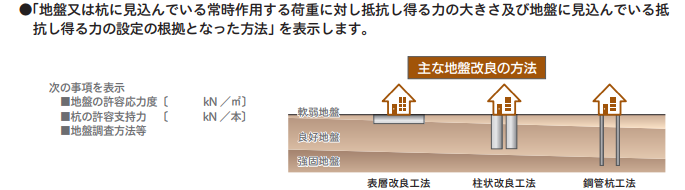

調査結果をもとに、必要な地耐力を得るために最適な地盤改良工法が決定されます。地耐力が不足している場合、以下のような改良方法が検討されます。

●表層改良工法:軟弱な地盤が比較的浅い場合、土とセメント系固化材を混合して強化する方法。

●柱状改良工法:地盤が深くまで軟弱な場合、セメント系固化材を用いた円柱状の改良体を造り、支持力を確保する方法。

●鋼管杭工法:支持層が深い地盤や硬質地盤に適用される工法で、鋼管杭を打ち込んで建物を支える方法。主にオフィスビルやマンションなどの重量構造物で採用される。

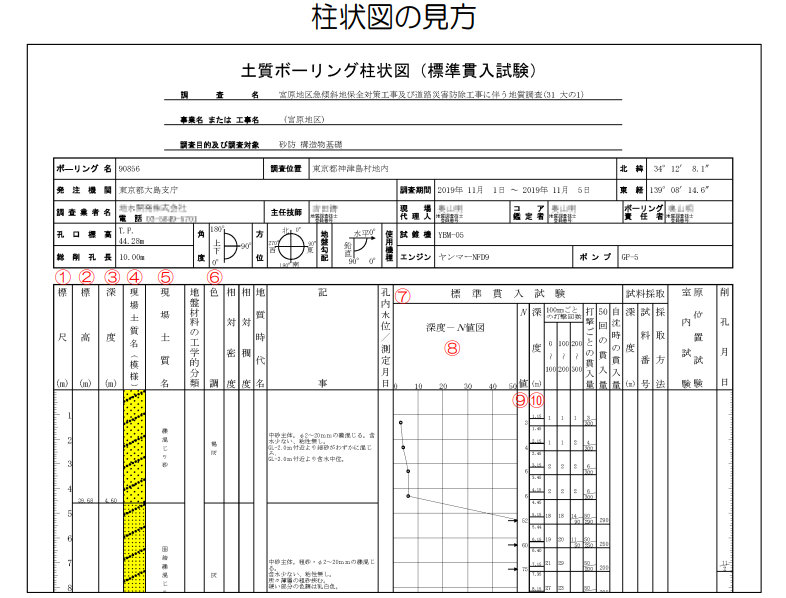

500㎡以下の新2号建築物では、表層改良工法か柱状改良工法が主に採用されます。どの工法を採用するかは、地盤データをもとに判断されますが、特に柱状図の標準貫入試験(SPT)の結果が重要な指標となります。

標準貫入試験は、地盤の硬さや締まり具合を調べるための検査です。サンプラー(土を採取する器具)を地中に挿入し、ハンマーで30cm打ち込むのに要した打撃回数を測定します。この数値をN値といい、N値が大きいほど地盤が固いことを示しています。

どのN値以上で建築可能とするかは建築会社や地盤保証会社の判断にもよりますが、一般住宅では、簡易的なスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)を用い、換算N値5以上であれば建築可能としているケースが多いでしょう。

しかし、地盤の支持力が確保されていても、それだけで安全とは限りません。地層を構成する土質にも注意が必要です。例えば、地震発生後の報道では、アプローチ部分が大きく陥没し、柱状改良の杭によってかろうじて建物の水平が保たれている映像を目にすることがあります。このようなケースでは、建物自体は倒壊を免れても、土地の沈下や液状化により生活再建に多大な労力を要することになります。

したがって、支持力の確保だけではなく、地盤の液状化リスクや不同沈下の可能性についても考慮することが重要です。そのため、不動産業者は、地盤調査データの読み方を学び、顧客に対して適切に説明できる知識を備えることが求められます。

正確に理解しておきたい耐震構造の形式

耐震性は、建物がどの程度地震に耐えられるかを示す指標です。しかし、耐震性の基本はあくまで「建物剛性」であり、地震の揺れに耐える力をもたせることが目的です。そのため、室内への影響が考慮されない点に注意が必要です。

そのため、耐震構造の形式に着目する必要があるのです。

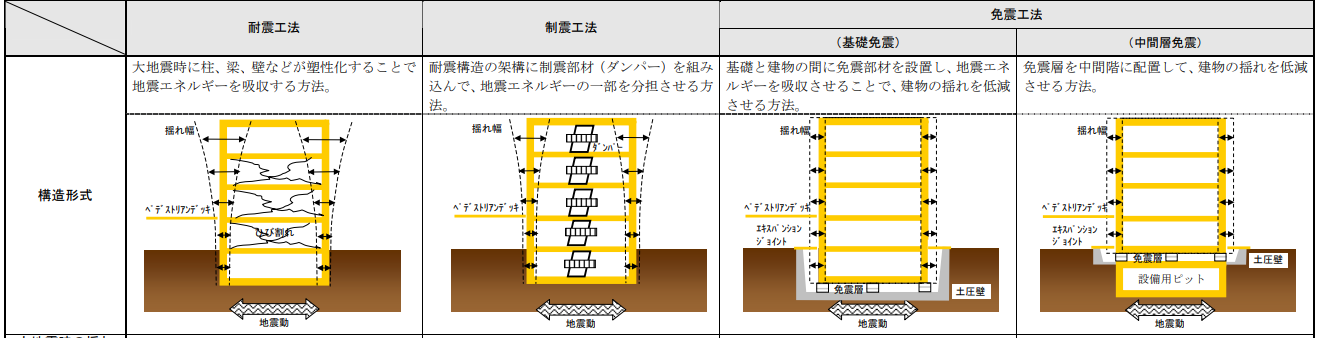

耐震構造には、「耐震」、「制震」、「免震」の3種類があります。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

●耐震

耐震は、柱や壁などの主要構造部分自体に地震エネルギーを吸収させる工法です。これは、主要楮部の塑性化(物体に一定以上の力を加えたときに壊れる、あるいは変形してから元に戻る性質)に依存する考えですから、建物にひび割れや変形を生じさせることが前提です。

耐震工法は建物の損傷が避けられません。言い換えれば、建物を損傷させることで人命を守る工法だと言えます。

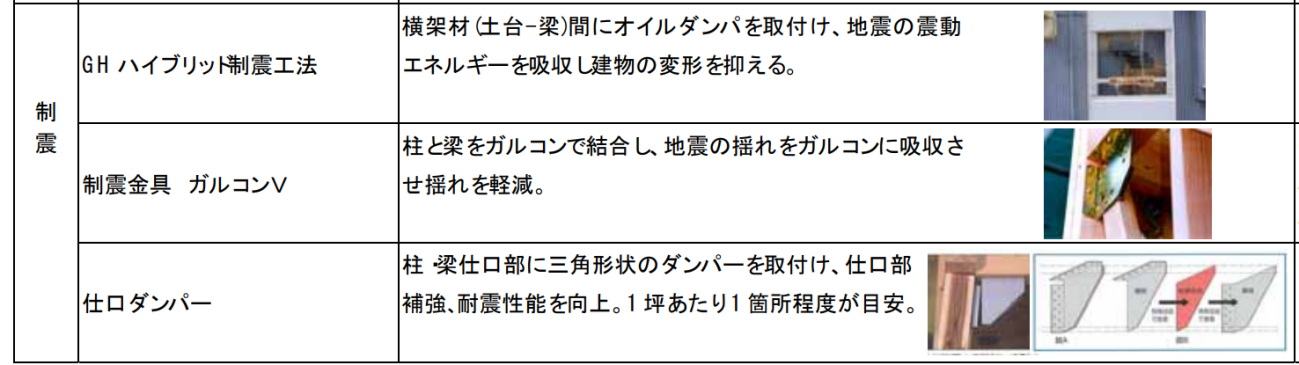

●制震

制震は、耐震構造の架構に制震部材(ダンパー)を組み込み、地震エネルギーの一部を分担させることで主要構造部への影響を低減させる工法です。これにより、揺れが軽減されるため、建物の耐久性が維持されると同時に、倒壊リスクも軽減します。また、家財などの破損を防ぐ効果もあります。

制震部材には、ゴムダンパー、鋼材ダンパー、オイル(油圧)ダンパーなどがありますが、それぞれ耐久性や形状、設置個数に違いがあります。

新築と既建、いずれにも設置は可能ですが、専門設計者による適切な計画が必要です。

●免震

免震工法は、基礎免震と中間層免震に分かれます。いずれも免震部材を使用して地震エネルギーを吸収し、建物の揺れを低減します。免震の最大の特徴は、地震の影響を受けにくくすることです。

例えば、基礎免震の場合、免震ダンパーを設置することで地盤と建物が切り離された状態となり、地震の揺れが建物に伝わりにくくなります。このため、建物への影響が低減されると同時に、家具の転倒など室内への影響も最小限に抑えられるのです。

免震ダンパーには、積層ゴムやオイル、鋼材、摩擦ダンパーなど様々な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

いずれを採用しても、地震発生時には最上級の効果が得られるため、耐震に関して非常に優れた効果を発揮します。

震災後の報道で、耐震構造の違いによる影響が確認される

耐震構造の違いによる影響は、地震発生後の報道映像を通じて一般的に認識されることが多いでしょう。特に、タワーマンションなどの高層建築物に対する影響は、ニュース特集で取り上げられることがあります。

タワーマンションには法的な定義はありませんが、一般的には20階以上、高さ60mを超える高層マンションを指すことが多いでしょう。株式会社東京カンテイが2025年1月に公開したデータによれば、2024年1月末時点での超高層マンション(20階以上)のストック数は、全国で1,561棟、戸数で約41万102戸にのぼるとされています。

日本で初めて建築されたタワーマンションは、1976年に住友不動産が建設した「与野ハウス(22階建て、高さ66m)」で、耐震工法が採用されています。

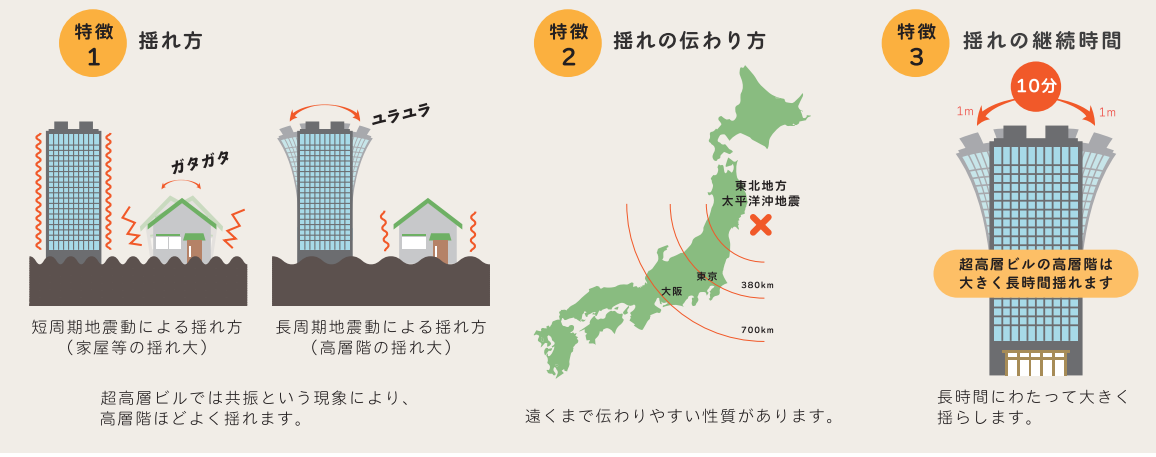

地震による建物の揺れは、その高さによって異なります。一般的に高層建築物ほど固有周期が長く、地震発生時には大きく長く揺れる傾向があります。

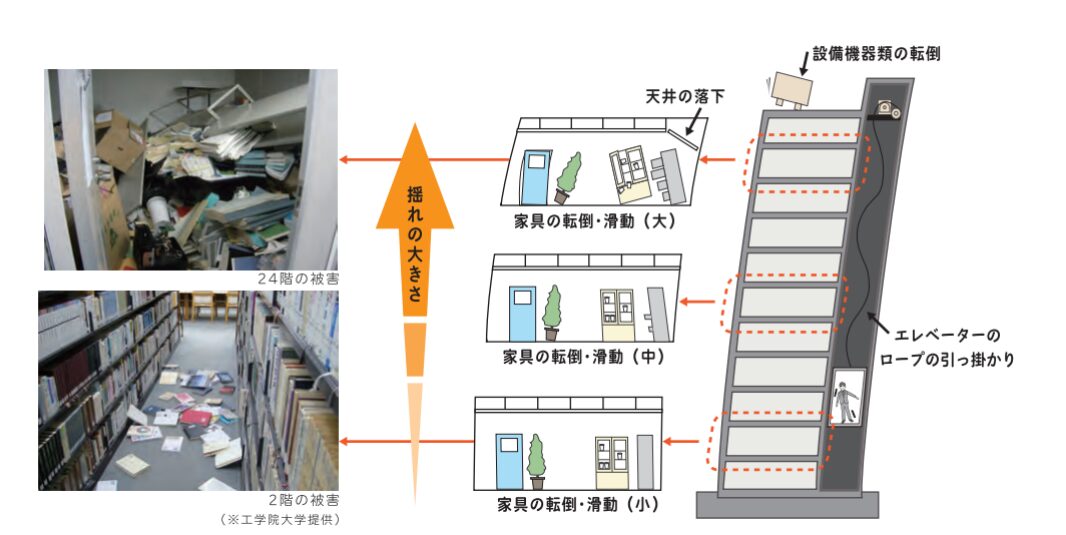

特に高層階はより大きく揺れる傾向があるため、室内が甚大な影響を受ける可能性が高いのです。

しかし、地震発生時、特に影響を受けやすいタワーマンションで免震や制震工法が採用されているケースは非常に少なく、ほとんどは標準的な耐震工法が採用されています。

1995年に発生した阪神淡路大震災以降、免震や制震技術への関心が高まり、今後建築されるタワーマンションでは免震または制震構造が主流になると予想されていましたが、実際は広がりも限定的でした。主な理由はコスト問題です。

免震ダンパーを設置するためには、一体数百万円の費用がかかると言われています。これを複数台設置するため、分譲価格に影響を与えます。近年では、人件費や資材価格の価格が高騰しているため、免震工法を採用すると分譲価格が大幅に高くなり、販売に影響を及ぼす可能性があります。外国人投資家の購入など、インバウンド需要に期待できる地域であれば別でしょうが、地域によっては簡単に採用できないのです。

既建の物件を媒介する場合、耐震構造についての説明義務はありません。むしろ、耐震構造を正確に理解しないまま説明すると、地震が発生しても「絶対に安全だ」という誤解を招き、トラブルの原因となる可能性もあります。

しかしながら、近傍同種のタワーマンションであっても、耐震構造の違いによって地震発生時に建物内外への影響に差が生じる可能性がある点に留意が必要です。実際に、2018年の北海道胆振東部地震発生後に筆者が確認した事例では、免震構造のタワーマンションではほとんど被害がなかったのに対し、耐震構造のマンションでは、サッシの変形やガラスのひび割れ、大型家具や食器棚の転倒などが確認されました。

不動産業者はこのような現実を理解し、顧客に適切な説明を行うことが求められます。

まとめ

耐震構造は、建物が地震に対してどれほど耐えられるかを示す指標であり、耐震工法、制震工法、免震工法の選択によって、建物の耐震性能は大きく変わります。特に、タワーマンションなどの高層建築物では、地震が及ぼす建物への影響が顕著になるため、耐震性への配慮が一層重要です。

相応の専門知識を要する耐震構造についての説明は、媒介業者の義務ではありません。

しかし、消費者利益を最大限に追求するという媒介業者の責務を考えれば、「新耐震基準に適合しているから安心です」といった説明に留まることなく、建物で採用された工法や、それによる室内への影響についても正確に伝えることが望まれます。

特に、耐震工法が「地震エネルギーを主要構造部分に吸収させ、人命を守る」工法であり、その前提に建物の破損がある点については説明が必要です。耐震等級は1~3までの3段階ありますが、例えば耐震等級1の場合「数十年に一度(震度5強)の地震で損傷せず、数百年に一度(震度6~7)の地震で倒壊しない」と定義されているだけで、建物や室内への影響がないとしているわけではありません。

顧客がこの事実を踏まえることで、購入前の物件選定に影響が出たり、一戸建ての場合は免震ダンパーの設置工事を希望したりするケースも想定されます。

不動産業者は、耐震性や地盤に関する知識を深め、顧客に正確かつ分かりやすい情報提供を行うことで、信頼関係を築けます。耐震構造の選択が住環境や将来の安全に及ぼす影響を理解し、適切な説明ができるスキルを身につけることは、不動産業界の発展にも寄与するのです。