分からないことや疑問があれば、インターネットを活用すればすぐに調べることができる便利な時代になりました。

さらに、文章を読むのが苦手な場合や時間がない場合でも、SNSを利用することで簡単に情報を検索できます。

Facebook、X、TikTok、YouTube、Instagramなどがその代表的なツールです。

情報を調べる手段が豊富にある現代ですが、その一方で提供される情報には注意が必要です。

特に、インターネット上で見かける情報は、書籍や出版物のように出版社が内容を精査しているわけではないため、情報が正確かどうかは、結局のところ閲覧した本人の判断に委ねられるからです。

私たちは、基本的に多くの人が正しい情報を提供していると思いたいものですが、実際には誤った情報や偽情報が多数存在しています。

専門的知識がないと、玉石混交の中で真実を見分けるのが難しいのです。

最近では、新聞の購読率が減少し、不動産広告の主流が紙媒体からネット広告へと移行しました。

その中でも、SNSを利用した広告展開がますます一般的になっています。

企業だけでなく、個人の営業マンもSNSを利用して情報発信を行い、その効果を実感していることでしょう。

たとえば、YouTube、Instagramで「不動産 購入」と検索すると、「不動産のプロが教える要注意ポイント」や「不動産投資の極意」、「中古住宅購入のポイント」といった似通ったタイトルの情報がたくさん表示されます。

情報の多くでは、プロフィール欄にLINEアドレスが記載されており、会員サロンへの誘導が行われています。

これは顧客を囲い込むための一つの手法ですが、これ自体は問題ではありません。

むしろ、広告の一環として理にかなった方法です。

しかし、問題は「不動産インフルエンサー」と呼ばれる情報提供者からもたらされる情報です。

宅地建物取引業者が主催するサロンの場合、宅地建物取引業法に基づいた規制を受けるため、提供される物件情報は一定の信頼性が担保されます。

ところが、無免許のインフルエンサーが提供する物件情報はその限りではないため、注意が必要です。

「無免許者が物件情報を提供すること自体、宅地建物取引業法に抵触する違反行為では?」と思われる方も多いでしょうが、宅地建物取引業法第2条第2項では宅地建物取引業を「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と定義しています。

つまり、媒介行為を伴わない情報提供のみでは「業として行う」とは言い切れないため、断定するのは困難なのです。

実際に、ある方から「インフルエンサーの◯◯さんから紹介された物件が非常にお得だと思うが、専門家の目からみてどうでしょうか?」という相談を受けたことがあります。

その物件は築45年を経過した分譲マンションで、管理は自主管理、修繕積立金の額も国土交通省が提供している「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に即していないことが判明しました。

そのため、大規模修繕の際には資金が不足し、高額な一時金が発生する可能性が高いと判断されました。

また、自主管理であるため清掃状況などにも不安があります。

価格が安く、立地も悪くはないため、素人目にはお得に見えるかもしれません。

しかし、プロの視点からすれば、そのような物件はリスクが大きすぎ、覚悟がなければ手を出すべきではないと考えます。

にもかかわらず、インフルエンサーはLINEでそのリスクを一切説明されず、物件のメリットのみを強調していました。

無資格のインフルエンサーの収入源は主に紹介料ですが、適切な情報が提供されないまま契約した顧客の将来については非常に心配です。

今回はその信憑性やリスクについて検証したいと思います。

真実が受け入れられない

誰しも、耳障りな話は聞きたくないものです。

自身が購入を検討している物件に対し、「問題がある」と指摘されて喜ぶ人は少ないでしょう。

しかし、不動産業者はリスクが懸念される場合、それを正確に説明する責任があります。

いわゆる、「顧客の判断に影響を与える重要な内容についての告知義務」です。

とはいえ、重要事項説明時を除き、内見や商談の際にリスクをどこまで説明するかは、担当の知識や誠実さ、事前調査の有無に依存します。

例えば、分譲や賃貸マンションでよく問題となる「騒音」。

これについては、売主や管理会社へのヒアリングを行わなければ、事実を把握できません。

そのため、顧客から「騒音トラブルはありませんか?」と質問された際に、事実関係を確認せず「そのような話は聞いていません」と回答したことで、入居後にトラブルが発生するケースは後を絶たないのです。

騒音が、社会通念上の限度を超えているか否かを判断するためには、発生時間帯や騒音レベルを測定する必要があります。

この調査は必須ではなく、不動産業者に課せられた義務でもありません。

しかし、少なくとも事前にヒアリングを行うべきです。

それをせず安易に回答してしまうことで問題が発生するのです。

音の問題に限らず、ハザードマップに基づく浸水被害の可能性や、近隣に嫌悪施設があるか、心理的瑕疵の有無や物件の現況についても、適切な調査を実施しなければ判断できません。

しかし、共同媒介の場合、元請業者から情報が提供されない限り、営業担当者が知り得る情報には限界があります。

それでも、経験豊富な営業担当であれば、物件資料や内見を通じて問題点を想定し、必要な調査を実施したうえで顧客に注意を促せるでしょう。

一方、インフルエンサーによる情報提供は異なります。

彼らは、告知すべきリスクや耳障りな情報は提供せず、物件が「優良である」と誤認する情報ばかりを提供します。

このような情報提供は、顧客にとって非常に危険です。

しかし、SNSからサロンに誘導された顧客は、情報発信者を強く信頼していることが多く、物件の問題点を指摘しても、なかなか受け入れてもらえない場合があります。

事実や危険性を指摘すれば、むしろ敬遠されることが多いのです。

ステマ告知に注意

2023年(令和5)年10月1日、一般消費者が事業者の表示であることを判別するのが困難な「ステマ告知」が、景品表示法第5条3号に基づき、岸田内閣総理大臣によって指定されました。

これがいわゆる「ステマ規制」と呼ばれるものです。

広告は商品などを販売するために行われるため、ある程度の誇張や誇大表現が含まれるのは避けられません。

消費者もそのことを理解してうえで広告を見ます。

しかし、広告であると認識できないSNSの情報に誘導され、サロンに参加した場合、消費者はそのようには捉えません。

相応の知識や知見を有するインフルエンサーが、善意で優良な物件情報を提供してくれていると認識してしまうのです。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規約に基づき、不動産広告には「広告である旨」を、見やすい場所・大きさ・色彩の文字で、明確に示す義務があります(第14条)。

さらに、不当な二重価格表示の禁止、比較広告、取引態様についての明記が求められており、違反した場合には500万円以下の違約金が課せられるなど、厳しい措置が設けられています。

しかし、公正規約は不動産公正取引協議会が自主的に定めたルールです。

その対象はあくまで不動産業者に限られます。

したがって、無免許、無資格のインフルエンサーにはこの規則が適用されません。その結果、SNSで見かける物件の写真や動画が、特殊なカメラで部屋を広くみせていたり、外観写真が過度に修正されたりして、実態と異なる場合が多々あるのです。

また、不動産業者であれば当然記載すべき情報が、一切記載されていないこともあります。

さらに、発信者が「〇〇不動産」などと名乗っているケースもあるのです。

不動産業者でないインフルエンサーがこのような名称を名乗ること自体、消費者に誤解を与える可能性があります。

このような行為は、不当競争防止法に抵触する可能性があります。

それ以外にも、優良と誤認させるような表示は景品表示法で禁止されていますし、サロン内で応じた相談内容によっては、宅地建物取引業法や弁護士法に抵触している可能性もあるのです。

SNS広告は、不動産業者も注意が必要

インフルエンサーに惑わされないよう顧客に注意を促すことは重要ですが、不動産業者自身もSNSで広告を行う際には注意が必要です。

SNS広告は非常に効果的であり、多くの不動産業者が活用しています。しかし、情報発信を行う際には、細心の注意が求められます。

SNSでの広告に関する留意事項については、【SNSでの不動産広告の規制】SNSだからと甘く考えてはいけない理由とのタイトル記事を、前編・後編の2部構成で「不動産会社のミカタ」が掲載しています。

ぜひご一読いただき、SNS広告における注意点を理解していただければと思います。

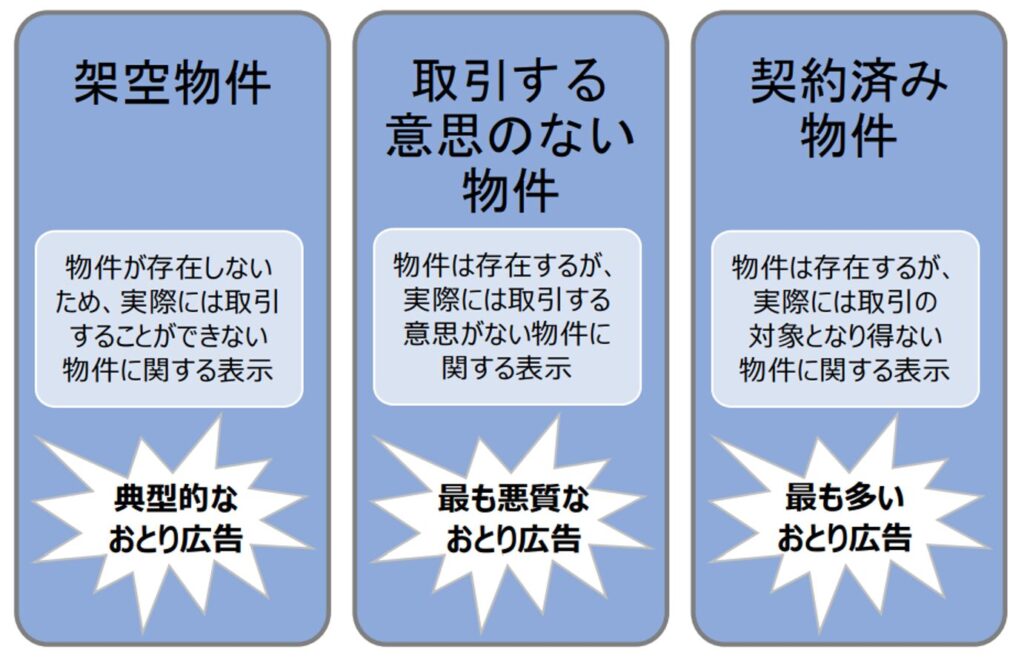

広告違反の事例として最も多いのは「おとり広告」と、構造、間取り、面積、諸費用、ローンの返済額などに関する不当表示です。

端的に言えば、囲い込みを目的とした「優良誤認表示」がこれにあたります。

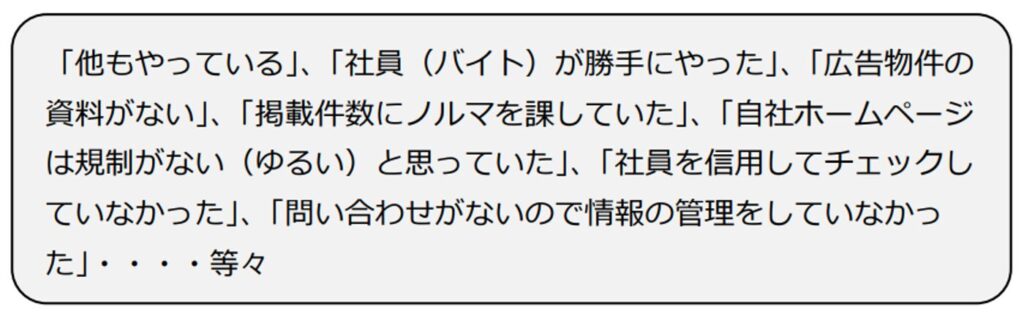

これらの広告を掲載した不動産業者は、違反が発覚した際に厳重警告や違約金の措置を受けることになります。

その際、事情聴取において次のような答弁をしています。

しかし、どのような言い訳をしても、それが斟酌されることはありません。

インターネットやSNS広告は、情報発信が容易であり、効果も実感しやすいですが、その分、掲載内容について十分に留意する必要があるのです。

まとめ

ゼロ金利解除により政策金利が引き上げられ、その影響で住宅ローン金利も上昇しています。

さらに、都市部や利便性の高い地域では土地価格の上昇が続き、人件費や資材価格の高騰により建築費も上がっています。

これにより、売買物件だけでなく賃料も上昇しています。

その影響から、大手企業では人材不足の解消も含め、新卒者の初任給を引き上げる動きが見受けられます。

一方、2024年版の中小企業白書によれば、日本の全企業の99.7%が中小企業であり、従業者全体の69.7%は中小企業に勤務しているとされています。

中小企業基本法においては、製造業で「資本金3億円以下または従業員300人以下」、サービス業では「資本金5000万円以下または従業員100人以下」が中小企業と定義されていますが、いずれも大手企業と比較して経営上の課題の多いのが現実です。

原材費の高騰、人手不足、人件費の上昇など、様々な問題に直面しているのです。

多くの中小企業では、最低賃金を拠出するのが精一杯であり、従業員に対する待遇や福利厚生を十分に提供できる余裕はありません。

そのため、中小企業に勤務する若い従業者にとって、不動産は手の届かない「夢物語」となりがちです。

このような方々に向けて発信される「所得300万円でも購入できる物件特集」などの情報は、多くの消費者の興味を引くことでしょう。

確かに、契約不適合責任が免責された物件や「告知あり」物件は、都心部であっても安く購入できる可能性があります。

しかし、こうした物件を購入した場合、将来的に予測しない問題が発生し、結果として高い買い物となることもあります。

そのリスクを十分に理解したうえで購入するなら自己責任ですが、もし必要な情報が提供されず錯誤によって購入した場合は、消費者にとって深刻な問題となります。

私たち不動産のプロは、インフルエンサーが発信する情報に消費者が惑わされることがないよう、正確な情報提供を行うことが重要です。

消費者が正しい判断を下せるように導き、不必要なリスクを避けるため助力することが私たちの責任です。