近年、「隣家がゴミ屋敷となっている」といった相談事例が増加の一途を辿っている印象を受けます。

もっとも、現行法規において「ゴミ屋敷」の明確な定義は存在していないのが現状です。

そのため、総務省は調査において便宜的に、「建築物及びその敷地又は集合住宅における戸別専有部分若しくはベランダや共有部分に、物品が堆積又は放置されることに起因して、悪臭、ねずみ・害虫の発生、火災や地震時のごみの崩落の恐れ、ごみのはみ出しによる通行上の支障、家屋の倒壊など周辺住民や居住者本人の生活環境が損なわれているもの」と定義付けています。

報道機関においても頻繁に取り上げられるこの問題は、一旦身近で発生すれば、その影響は甚大です。

殊に、隣接不動産や賃貸運用物件が斯様な状況に陥った場合、当該不動産の所有者は勿論のこと、近隣住民も看過できない悪影響を被ることになります。

悪臭や害虫の発生、景観の毀損といった問題は当然のこと、最も憂慮すべきは火災発生リスクの顕著な増大です。

このような状態の放置は、居住環境の著しい悪化を招き、不動産売却時査定額の低減にも直結します。

また、賃貸アパートやマンションにおいては、一室がゴミ屋敷と化した際、隣室のみならず、建物全体の居住者に影響が波及します。

さらに、賃貸契約の更新や新規契約の募集に際して重大な阻害要因となり、不動産所有者に経済的損失をもたらします。

賃貸物件の場合、居室をゴミ屋敷状態にしている賃借人に対する契約解除および明け渡し請求は、正当事由として認められる蓋然性は高いと言えます。

そのため、ゴミ屋敷と化した不動産の所有者に対し、是正措置や排除命令を得る手続きと比較すれば相対的に容易ではありますが、賃借人が説得に応じてくれない場合には、適切な法的手続きが不可欠となり、その過程において相応の労力と時間を要します。

報道で見られるように、自治体担当者が再三にわたり改善を要請しても状況が是正されない事例が散見されますが、ゴミ屋敷に対して実効的な強制措置を講じる法的枠組みは確立されているのでしょうか。

また、不動産業者としては、このような状況にどのように対処し、顧客に対してどのような助言を行うのが最適解となるのでしょうか。

本稿では、交渉を依頼された場合の対処法を含め、複合的な側面からゴミ屋敷問題について考察します。

事実関係の把握と記録が重要

立ち退きや是正交渉を円滑に進めるためには、事前の綿密な準備が不可欠です。

これは、当該物件が「ゴミ屋敷」と称される状態であるか否かにかかわらず、交渉開始前に必ず履行すべき要諦です。

『孫子』の兵法にある「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という金言は、現代の交渉においても依然として有効性を有しているのです。

そのため、必要な情報を可能な限り入手し、その精査に基づいた具体的な交渉戦略を策定する必要があるのです。

実際、豊富な経験を有する交渉担当者であっても、事前情報の収集を怠ったがために交渉が頓挫する事例は珍しくありません。

不動産のプロとして、こうした失敗を避けるためにも、周到な準備が求められます。

具体的には、以下の情報を確実に入手しておく必要があります。

これらの情報を網羅的に収集した後、そのような状態に至った背景体要因を考察し、その原因に応じた適切な対策を検討することが、問題解決に向けた重要な第一歩となるのです。

直接交渉時の注意点

直接交渉は、感情的な対立を誘発する可能性が高く、高度な交渉力と冷静な対応が不可欠となります。

報道機関による取材では、事前の連絡なく「ゴミ屋敷」の居住者に接触を試み、激昂され退去を余儀なくされる場面が散見されます。

視聴率を重視し、興味を引く映像の提供こそが正義であると考える報道機関においては、このような手法が取材上の常套手段となっているのかもしれません。

しかし、相手への配慮に欠けた一方的な接触は、事態のさらなる悪化を招きかねません。

ゴミ屋敷が発生する要因は多岐にわたります。

片付けや整理が苦手、収集癖、多忙による時間的制約といった要因に起因する場合は、比較的早期に状況の改善が見込める可能性があります。

しかしながら、孤独感や疎外感、精神疾患などが背景にある場合には、より慎重かつ細やかな配慮が求められるのです。

心理的要因が背景にあると推察される場合には、当該居住者の心理状態を理解し、根本的な原因を究明することが肝要です。

行政機関が公費を投入し強制的にゴミを撤去しても、数年後に同様に状態が再発する事例が少なくないのは、心理的背景への配慮を欠き、表層的な解決策を講じたからです。

その方法では、一時的に問題は解消されても、本質的な解決には至りません。

そのため、前項で詳述した通り、交渉前に徹底した情報収集を行い、相手が精神的な問題を抱えていると推察される場合には、専門機関への相談や治療を勧めるなどの配慮が求められるのです。

ただし、そのような話を拙速に持ち出せば逆効果となりかねません。

まずは時間をかけて相手の話に耳を傾け、共感と理解を示すことが重要です。

状況によっては、共に片付け作業を行い、不用品と必要な物を分別するなど、具体的な協力を通じて早期の改善を促すことも有効です。

もし、「近所が迷惑しているのだから、直ちに片付けなさい」といった高圧的な態度で交渉に臨めば、交渉が決裂することは目に見えています。

冷静に相手の言い分に耳を傾け、共に解決策を模索する協調的な姿勢こそが、根本的な問題解決へと繋がる道筋となるのです。

調査で判明したゴミ屋敷事案の件数

環境省の調査によれば、平成30年から令和4年の期間において、「ゴミ屋敷」事案を認知している市区町村は、全市区町村の38.0%(661/1,741)に及ぶとされています。

その具体的な事案件数は、5,224件に達すると報告されています。

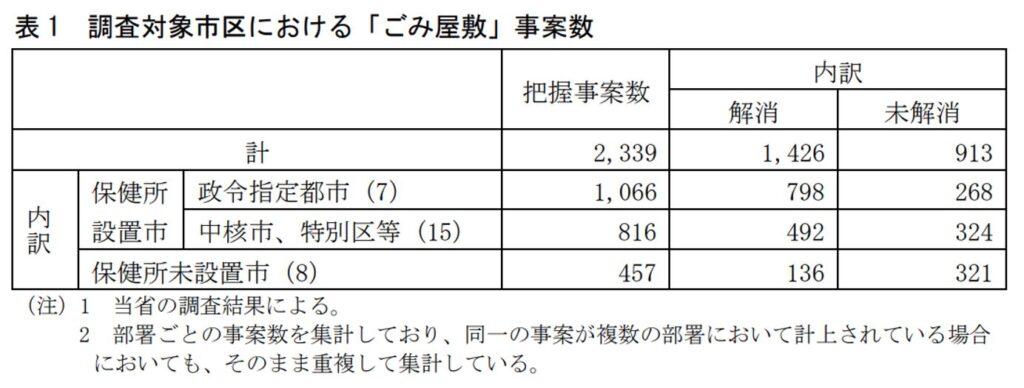

自治体の現状を把握するため、総務省行政評価局が調査を実施し、令和6年8月に「ゴミ屋敷に関する調査報告書」を公表しました。

もっとも、調査対象は人口10万人以上の市・特別区である30市区に限定されているため、全国の実態を網羅しているわけではありません。

しかしながら、部署間で事案数が重複している点を勘案しても、当該30市区の把握事案件数は2,339件に上り、このうち未解消事案は述べ913件に及ぶとされています。

報告書ではこのうち、181事例(解決62・未解決119)を抽出し、詳細な調査を実施しています。

その結果、家屋の形態は戸建住宅が7割(126事例)、集合住宅が3割(55事例)の比率を示しました。

注目すべきは、約2割の事例において、ゴミの堆積が敷地外の道路や集合住宅の共有廊下まで及んでいたという事実です。

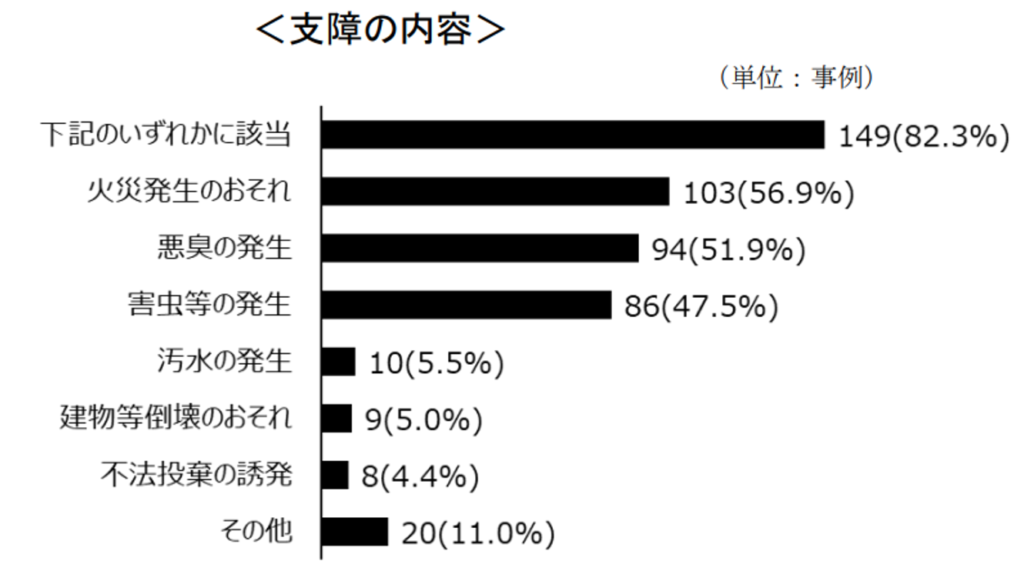

堆積物は、生ゴミ、衣類、紙類、缶、瓶、ペットボトル、家電、家具、排泄物など多岐に渡りますが、いずれの事案においても、火災発生の潜在的危険性や、悪臭・害虫の発生が確認されており、周辺住民および居住者本人の生活環境に深刻な支障をきたしていることが確認されています。

調査対象となった181事例の世帯構成を見ると、約6割(107事例)が単身世帯であり、2人以上の複数世帯が約4割(69事例)となっています。

単身世帯においては、約半数(58事例)が65歳以上の高齢者である一方、18歳以上65歳未満の成年者も49事例が確認されています。このデータは、年齢要因は無視できないものの、それが唯一の原因ではないことを示唆しています。

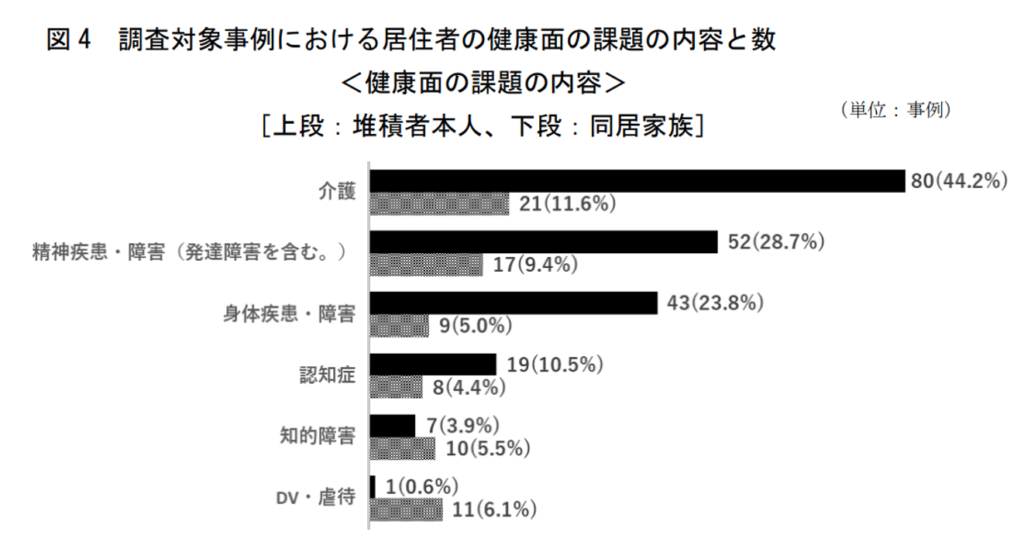

また、堆積者本人の健康状態についても調査が行われており、精神疾患、障害、身体疾患、認知症など、多岐にわたる複合的な問題を抱えている事例の多いことが確認されています。

さらに、調査では経済面での課題を抱えている世帯が約4割(74事例)存在すると指摘されており、健康と経済面という二つの側面が「ゴミ屋敷」問題解消の主要な課題であることが示唆されています。

そのため、行政が撤去指導を実施しても居住者の理解を得ることが困難で、対応に苦慮している状況が窺えます。

しかしながら、問題が解消された事例を分析すると、複数の部署が連携して対応している事案の方が、単独部署で対応している場合よりも多いことが確認できます。

これらの調査結果から、「ゴミ屋敷」状態を解消するためには、居住者の状況を深く理解したうえで、行政内の複数部署と連携し、協力しながら解決に向けて行動することが、最も効率的な方策であると考えられます。

問題解決は簡単ではない

周囲からゴミと認識されるものであっても、当事者が同様の認識を有しているとは限りません。

何より、「ゴミ屋敷」と称される状態であるからといって、第三者が所有権または占有権を有する物件を、同意を得ずに移動または処分することは、不法行為に該当します。

行政機関による強制執行の手続きを経る場合を除き、一般の者がこれを行うには、司法の判断を仰ぐ必要があるのです。

賃貸物件においては、「ゴミ屋敷」の状態が賃貸借契約における「信頼関係破壊の法理」にあたると解釈され、契約解除と連動して明け渡し命令が発せられる可能性は高い一方、所有物件においてはそのハードルが格段に高くなります。

そして、先ほど詳述したように、「ゴミ屋敷」は一戸建ての割合が高いのです。

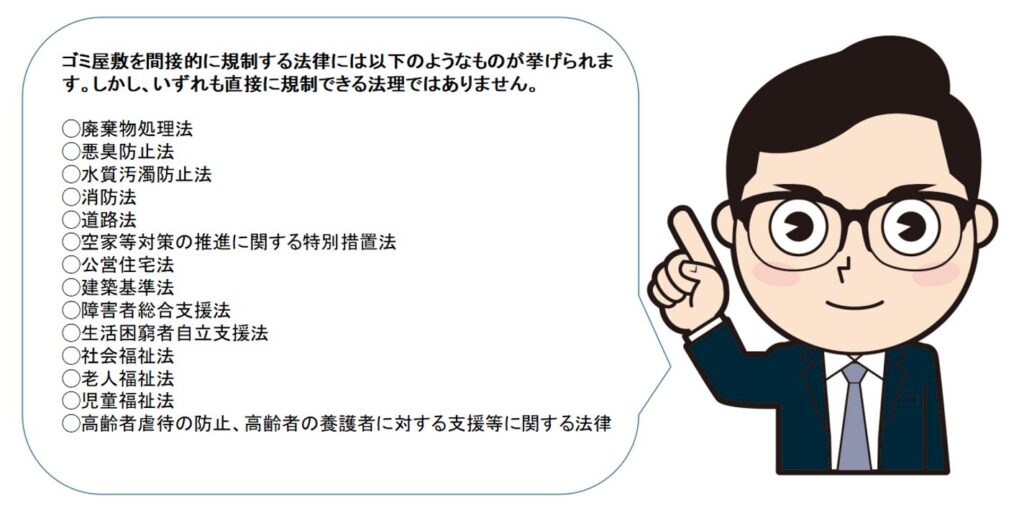

そもそも、「ゴミ屋敷」を直接的に規制する包括的な法律や国の制度は、現時点では制定されていないという現状を認識する必要があります。

もっとも、一部の自治体においては、独自の「ゴミ屋敷条例」を制定し、強制的な撤去措置やその他の対処をより円滑に実施するための対策を講じています。

しかしながら、前述の環境省の報告書によれば、当該条例を制定しているのは5.8%(101市区町村)に過ぎず、残る1,640市区町村においては未制定の状況です。

条例が策定されている市区町村では、具体的な支援内容、指導および勧告、緊急安全措置の適用範囲、さらには罰則規定などが明文化されているため、条例に基づき比較的迅速な問題解決に期待できる可能性があります。

しかし、条例が未策定策の市区町村においては、関連法規、例えばゴミが敷地外に溢出し、歩行者や車両の通行を阻害している場合は道路交通法を援用し、状況に応じて廃棄物の処理や景観条例などを適用するなどの対策を講じているようですが、いずれも根本的な解決には至らないのが現状です。

加えて、条例が策定されている場合であっても、強制執行にはゴミと財産の分別が不可欠であり、その費用を居住者に請求できると規定されていても、その回収が保証されているものではありません。

このような状況から、条例が策定されている市区町村であっても問題解消には時間を要し、そうでない市区町においては、対応に苦慮する事例が散見されます。

実際、前述の調査においては、39年間にもわたり問題が未解決の事例が報告されています。

顧客から相談を受けた場合の対処法

ゴミ屋敷が賃貸住宅である場合、比較的早期に問題の解消が見込めます。

近隣環境への悪影響や、部屋を誠実に使用する「善管注意義務」を怠っていることが、契約解除の正当事由として認められやすく、訴訟提起によって明け渡しが認められる蓋然性が高いからです。

相応の労力は要するものの、所有物件と比較すれば、その手続は相対的に容易と言えるでしょう。

それでは、所有権を有する「ゴミ屋敷」の場合はどうでしょうか。

この場合、賃貸物件とは対照的に、問題解決の難易度は著しく上昇します。

そのため、顧客から相談を受けたとしても、安易に対応を引き受けるべきではありません。

やむを得ず対応する場合には、既述のとおり、徹底的な事前調査を実施し、関連法規の適用可能性などを多角的に検討したうえで、居住者の意向を丁寧に聴取し、長期的な視点に立って問題解決に取り組む姿勢が求められます。

これには、相当の時間を要する可能性を認識しておく必要があります。

安易な受任は、目的が達成の遅延により依頼者の不信感を招きかねないため、状況によって受任を見送る判断が肝要なのです。

また、単独での問題解決は困難を伴います。

したがって、自治体の関係部署との連携を密にし、時間をかけて粘り強く解決を目指す覚悟が不可欠となります。

また、これらの対応が直接的な経済的利益に結びつきにくい側面があることを理解しておく必要があります。

これまで詳述した「ゴミ屋敷」の発生要因や居住者が抱える問題を深く理解したうえで、受任するのであれば相応の覚悟を、そうでないならば無理に引き受けないという、専門家としての冷静な判断が必要です。

まとめ

筆者は不動産コンサルタントを主たる業務としていますが、「ゴミ屋敷」に関する見解の相談には応じるものの、賃貸物件を除き、具体的な問題解決の直接的関与は一貫して見送っています。

それは、過去の経験に照らし、当該問題の根深い完結困難性を認識しているからです。

インターネット上においては、訴訟の提起が安易な問題解決の手段であると誤解を招く情報が散見されますが、それは現実と乖離した見解と言わざるを得ません。

もし問題が容易に解消可能であるならば、前述の調査報告書による未解決事例の件数は、大幅に減少しているはずです。

問題解決への道のりは平坦ではありません。

相談に応じる立場としては、確固たる理論的根拠に基づいた見解を示す責務があります。

私たち不動産業者は、この現実を深く認識して、業務に邁進する必要があるのです。