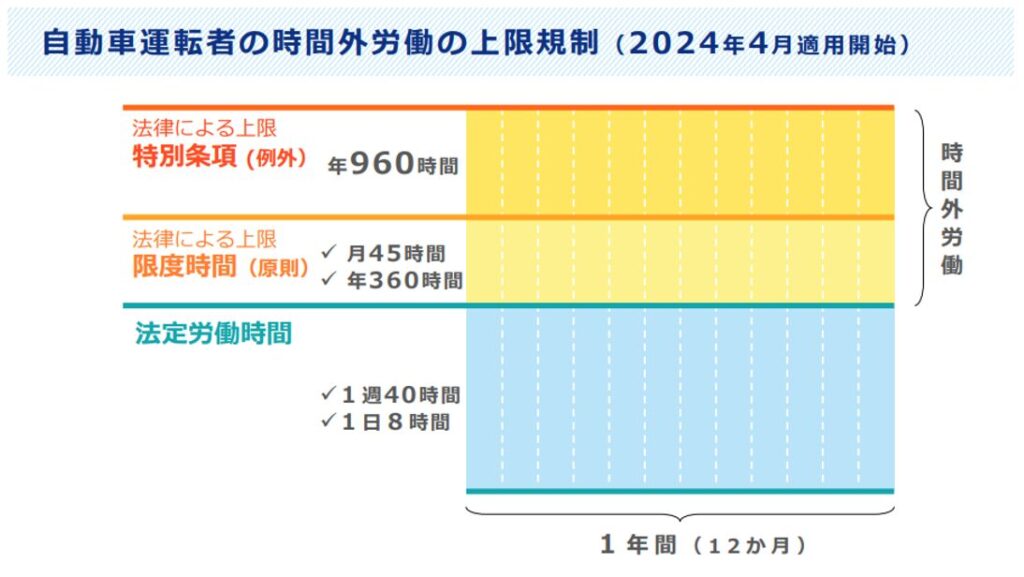

近年、各業界で人手不足が深刻化する中、特に2024年4月1日の労働基準法改正により、時間外労働の上限が制限された建設業や自動車運転業では、人材確保が喫緊の課題として認識されています。

不動産業界は、現時点では他業界に比べてそれほど逼迫していないものの、将来の担い手となる新卒や若手人材の獲得には多くの企業が苦慮しています。

その背景には、不動産業界が一般的に、長時間労働、不規則な勤務体系、成果主義による収入の不安定さ、そして景気変動による事業の不安定性といったイメージを持たれやすいことが挙げられます。

人手不足の背景には、少子高齢化の進行や、求職者の労働条件・職場環境に対する意識の変化、企業と求職者間における期待値のミスマッチなど、複合的な要因が作用していると考えられています。

しかしながら、人材不足が顕著な業界においても、革新的な人事戦略や魅力的な労働環境の整備によって、人材確保に成功している企業が存在していることも事実です。

本稿では、不動産業界における人員構成の実態、若年層から敬遠される構造的な要因を分析し、優秀な人材を惹きつけ、定着させるために必要な方策について考察し、解説します。

不動産業界の人員構成と課題

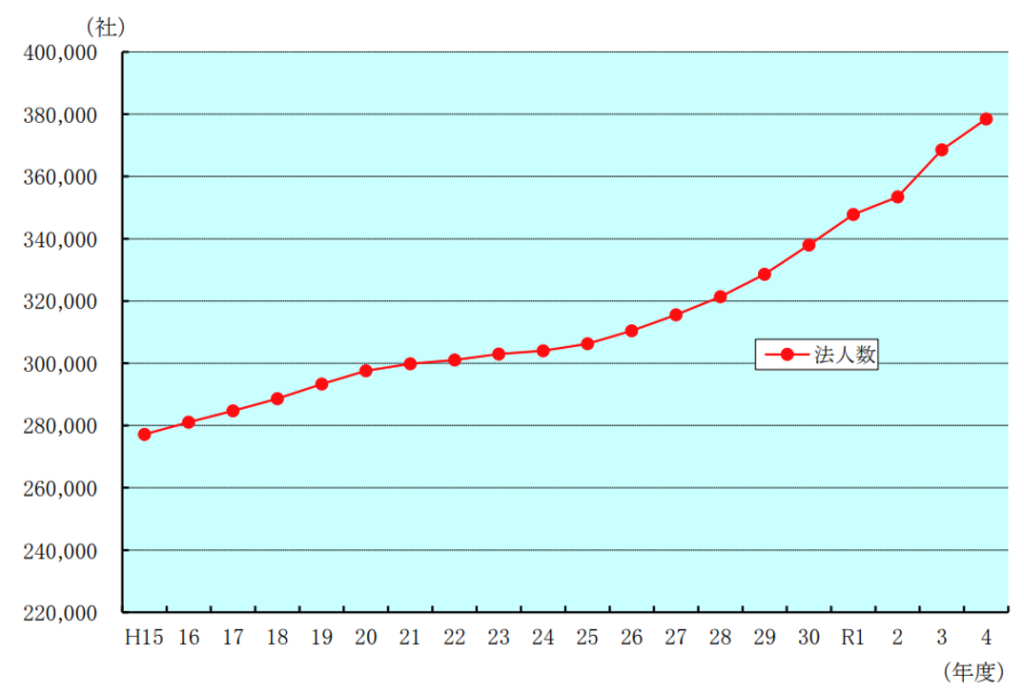

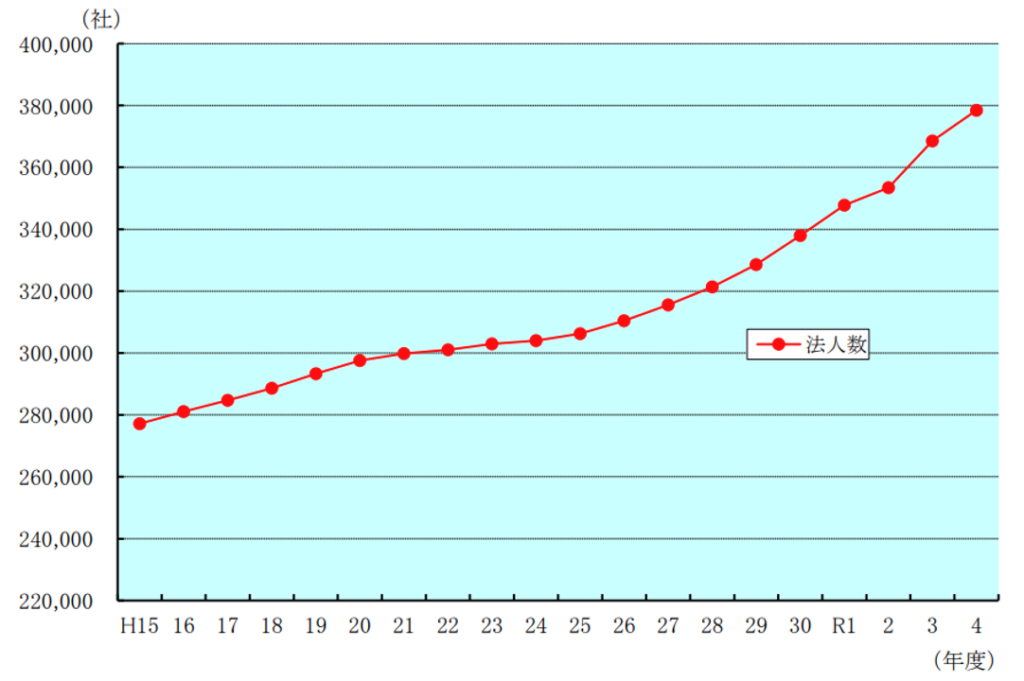

公益財団法人不動産流通促進センターが公表した『2024不動産業統計集』によれば、平成15年以降、不動産業の法人数は増加の一途を辿り、その結果、令和4年度末時点の全産業に占める割合は12.9%に達しています。

建設業、自動車運転業、卸売・小売業などの法人数が減少傾向にある一方、不動産事業者数が増加している要因は、不動産市場の活性化にあると分析されています。

コロナ禍において一時的な収束傾向が見られたものの、東京オリンピック、大阪万博、そして各地の大規模開発などが市場を活性化させました。

加えて、円高の影響によるインバウンド需要の回復や、海外投資家による日本の不動産購入が都市部を中心とした地価上昇を招き、公示価格の平均は4年連続で上昇しています。

取引の活況が事業機会の創出につながるとの考えから、新規参入が促されていると推察されます。

また、不動産業の起業における比較的低い参入障壁も、この傾向に影響を与えている可能性があります。しかしながら、事業者数の増加に対し、成約件数は顕著な増加を示していません。

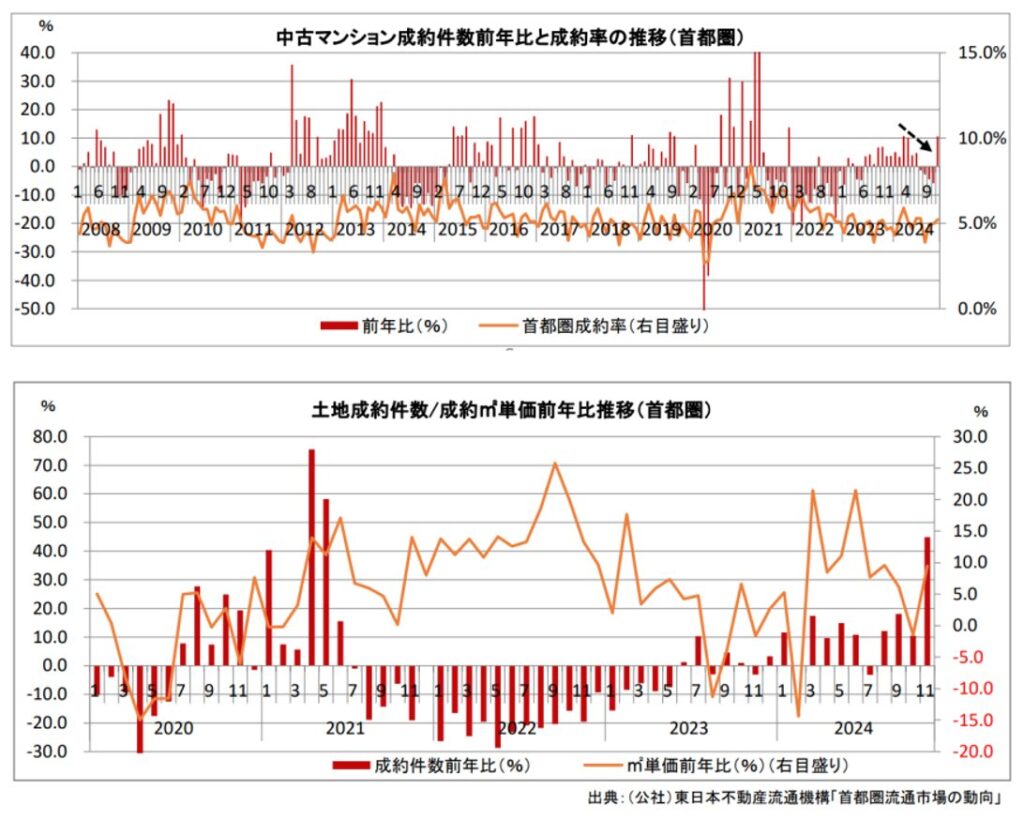

(公社)全国宅地建物取引業連合会不動産総合研究所が公表する『不動産市場動向データ集(2024年12月)』によれば、首都圏における土地および分譲マンションの成約件数は、業者数の新規加入数を下回る水準にあります。

この事実は、1社あたりの成約件数の減少を示唆しています。

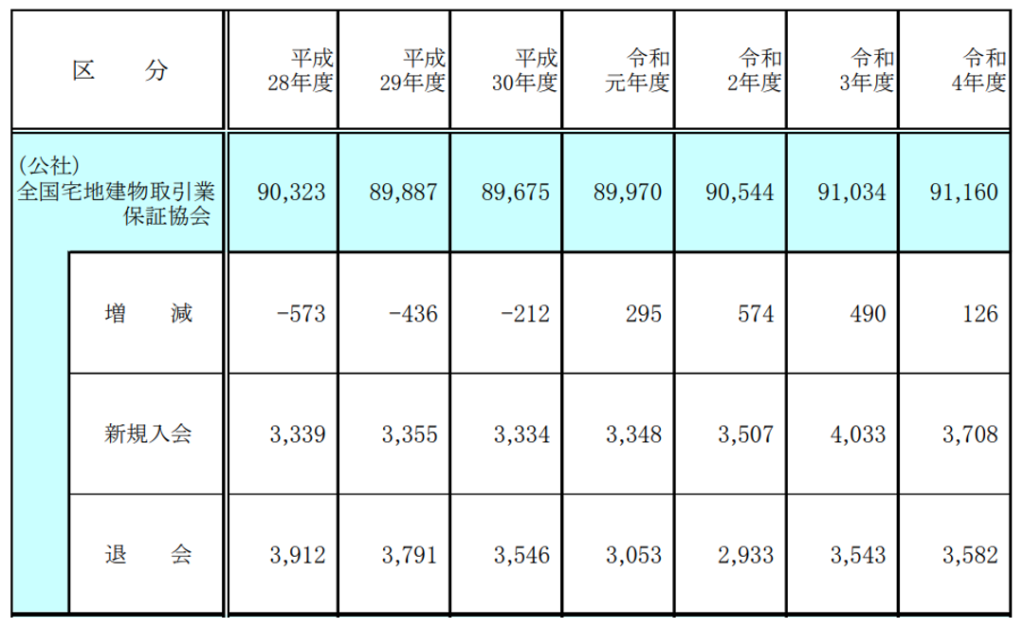

また、業者数の増加が注目されがちですが、実態としては新規参入が廃業件数を僅かに上回った結果です。

換言すれば、市場における事業者数の新陳代謝が活発化している状況と言えます。

しかしながら、業者数が増加している一方で、従業者数が1~4人の企業が86%を占め、10人以下の起業が全体の95%に達するのが不動産業者の実情です。

少数精鋭という側面は否定できませんが、従業者の少なさは個々の業務負担の増大を招きます。

加えて、人員不足により十分な教育訓練体制が整備されていない事例も多く、結果として即戦力となる経験者の採用が中心となっているのが現状です。

経験者の中途採用は、短期的な成果創出を高める一方で、帰属意識の醸成という観点で課題が残ります。

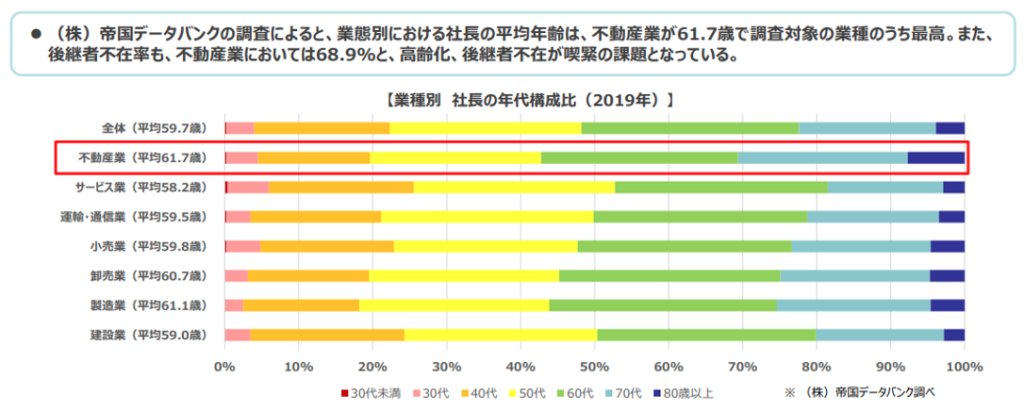

業種別の社長年代構成比を見ると、不動産業は61.7歳(2019年調査)と最も高い水準にあります。

内部育成による若手人材の輩出が滞れば、将来的な後継者不足は更に深刻化する可能性が高いでしょう。

人材難だけが課題ではない

総務省統計局による「人口推計」(2025年3月報概算値)によると、日本の総人口は前年同月対比56万人減少し、1億2344万人となっています。

総務省が示す自治体人口平均68,970人に基づけば、単純計算で年間約12の自治体が消滅していることに相当します。

しかしながら、人口減少を抑制するための具体的かつ有効な打開策は見出されていません。

政府は少子高齢化対策を喫緊の課題と認識し、子育て支援制度、地域少子化対策強化交付金の支出、結婚・子育て資金および教育資金の贈与に対する非課税措置など、多岐にわたる対策を講じていますが、その多くは経済的支援に偏重しています。

結婚支援や国民の意識変化への取組、そして社会構造改革の遅れが指摘される一方で、顕著な成果は確認されていません。

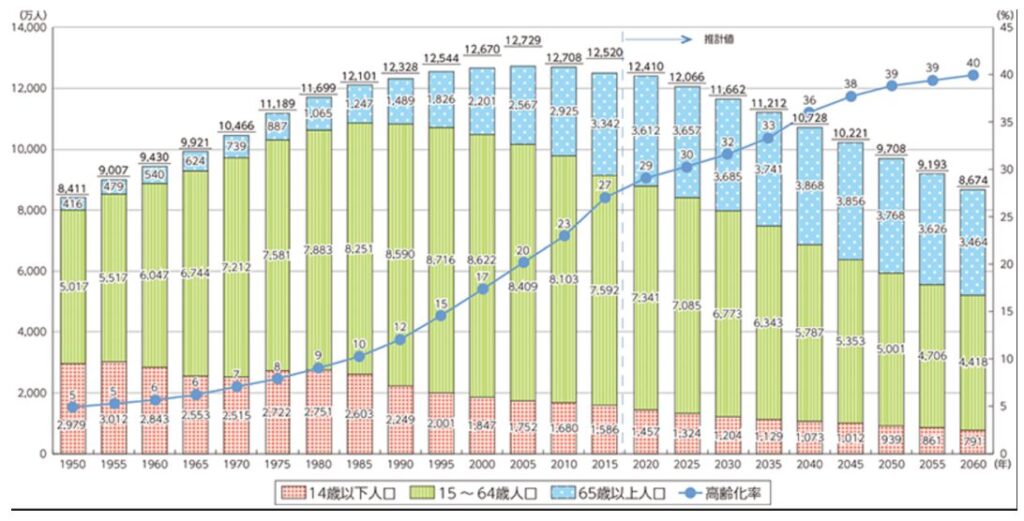

このような現状を踏まえ、国立保証・人口問題研究所の将来推計(出生中位・死亡中位推計)では、2030年には1億1,662万人、2060年には8,674万人まで減少すると予測されています。

さらに深刻なのは、生産年齢人口の減少です。

生産年齢人口、すなわち国内の生産活動を担う15から64歳までの人口比率は、推計によると2030年には58.9%、人口が1億人を割り込む2056年には52.8%まで低下すると推測されています。

生産年齢人口は住宅ローン利用の主要な層と重なるため、居住用不動産の取引は今後、減少傾向を示すと推測されます。

大手ハウスメーカーが経営の多角化や海外進出を積極的に推進する背景には、国内における新築住宅受注件数の将来的な減少を見据えた戦略があると考えられます。

結論として、不動産業者が直面する課題は、従業者の高齢化や若手人材の確保に留まらず、取引量の減少という側面も看過できません。

若手に敬遠される不動産業界

「営業マンは足で稼ぐ」という旧来の概念は時代遅れになりつつありますが、柔軟性、迅速な対応力、そして共感力は依然として営業職に不可欠な資質です。

デジタル化が高度に進展した現代においては、対面訪問に変わり、SNSやビデオ会議やビデオ会議を用いたコミュニケーションが普及しています。

これらのツールを円滑に活用するためには、電磁的契約を含むデジタルコミュニケーションに関する知識が不可欠であり、一般的に高齢者よりも若年層の方が習熟していると言えます。

加えて、若年層は消費者との共感性を醸成しやすいという利点も有しています。

企業への帰属意識の向上を含め、若手人材の積極的な登用を志向する不動産業者は少なくありません。

しかしながら、現状として不動産業界は若年層から敬遠される傾向にあります。

(公社)全日本不動産協会と同協会の研究機関である全日みらい研究所は、2025年4月9日に「不動産業界の担い手確保に関する実態調査レポート」を発表しました。

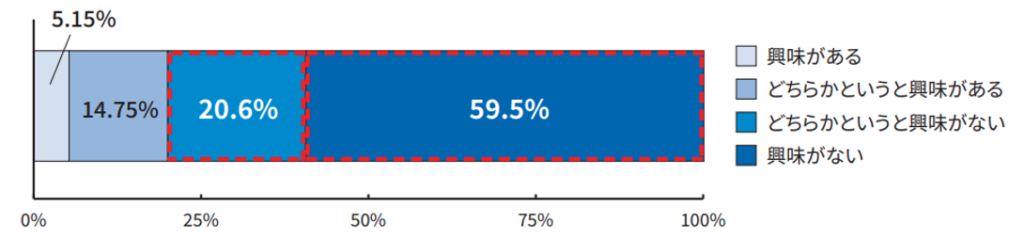

当該調査は、不動産業界での就業経験がない15から39歳の男女28,839名を対象に実施され(有効回答数2,000名)を対象に実施され、『不動産仲介業への就業に興味がありますか?』との問に対し、8割を超える回答者が『興味がない』と回答しています。

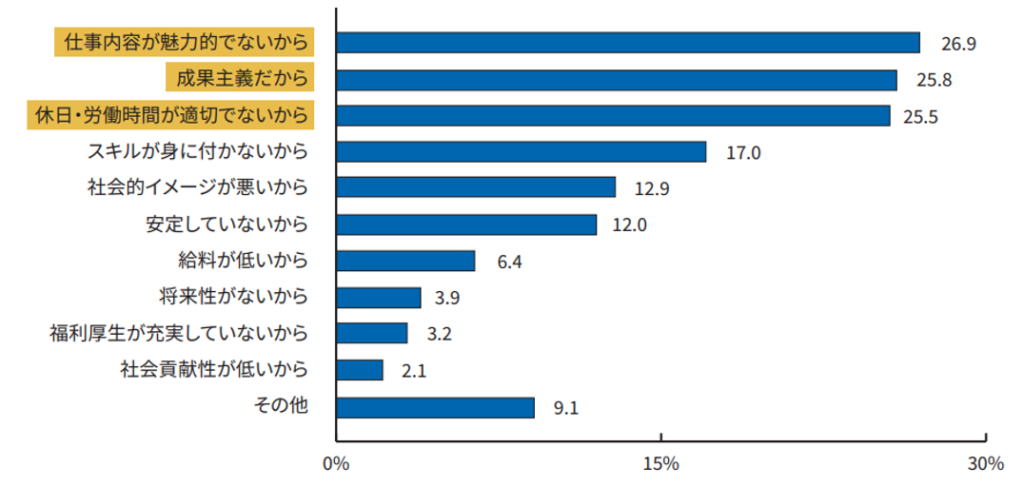

興味がないと回答した理由の上位には、『仕事内容の魅力不足』、『成果主義への懸念』、『休日・労働時間の不適切さ』が挙げられ、次いで『スキル習得への不安』、『社会的イメージの悪さ』、「雇用の不安定さ」が続きました。

『仕事内容の魅力不足』および『スキル習得への不安』という意見には異論の余地があるものの、それ他の理由については一概に否定できません。

歩合制給与体系が広く採用されているため収入の安定性には懸念があり、また、サービス業の特性上、休日や労働時間が不規則になりやすい傾向があります。

しかしながら、不動産の専門家として活躍するためには広範なスキル取得は不可欠であり、重要な資産である不動産販売や媒介業は社会貢献性が高く、努力と成果次第では高水準の報酬を得ることも可能です。

一般企業と比較して、個人の努力が評価に結びつきやすい業務形態だと言えるでしょう。

次世代の担い手を確保するためには、業界に対する誤解を解消し、旧態依然とした休暇制度の見直しやワークバランスの推進といった課題に取り組む必要があります。

具体的な対策については、次項で詳述します。

具体的な対策

効果的な対策を講じるためには、まず自社の現状を正確に把握することが不可欠です。

具体的には、休日出勤が常態化していないか、有給休暇が適切に取得されているか、過剰なプレッシャーを与える行為が蔓延していないかなど、自社の労働環境の実態を調査する必要があります。

不動産は高額であるため、ミスは許容されません。

したがってデジタルコミュニケーションが普及した現代においても、対面による対応は不可欠です。

一件の成約に至るまでには複数回の交渉が必要となり、顧客からの質問や相談対応、物件調査、契約書類の作成など、付随業務も多岐にわたるため、業務超過に陥りやすいのが現状です。

このような状況に対し、業務支援システムの導入、業務のアウトソーシング、そしてIT化の推進は、業務負担の軽減に一定の効果をもたらすと考えられます。

例えば、専門知識、経験、そして相応の時間を要する重要事項説明書の調査業務を代行する企業が増加傾向にあります。

弊サイト『不動産会社のミカタ』では、物件撮影・間取り図面作成代行サービス、営業自動化システム、役所調査代行業者など、多様なアウトソーシング先をミカタストアでご紹介しております。

まず自社の問題点を正確に特定し、代行可能な業務については積極的にアウトソーシングを検討すべきです。

並行して、勤務時間体系の見直し、カスタマーハラスメント対策の構築、研修体制の充実、有給休暇および代休の取得促進を図るとともに、これらの取組をSNSなどの媒体を通じて通じて積極的に情報発信することが重要となります。

まとめ

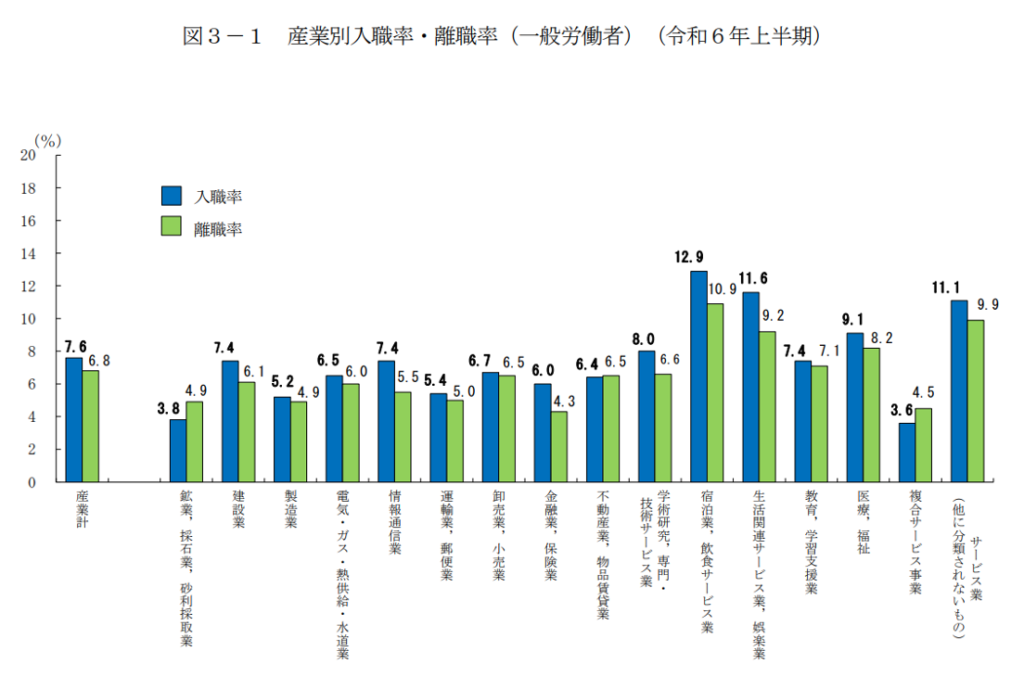

厚生労働省が実施する雇用動向調査は、産業別の労働力、規模、職業別および地域別の移動実態を明らかにしています。

令和6年上半期の産業別入職率・離職率を見ると、不動産業においては離職率(6.5)が入職率(6.4)を0.1ポイント上回るという結果が示されています。

日本標準産業分類に基づく16大産業の中で、入職率が離職率を下回るという逆転現象が見られるのは、不動産業界のみです。

もっとも、令和6年上半期における一時的な傾向である可能性は否定できませんが、不動産業への入職率が相対的に低い水準であるのは事実です。

求職者が少ないにもかかわらず離職者がそれを上回る現状を、業界全体として認識する必要があります。

前述の「2024年不動産統計集」によれば、令和4年度における不動産業の法人数は378,460であり、平成15年度と比較して101,317業者増加しています。

しかしながら、従業者数は法人数の増加に見合うほどの伸びは示していません。

このことは、一社あたりの平均従業員数が減少していることを示唆しています。

建設業や運輸業界においては、高齢層の大量退職が予測される2025年を「2025年問題」と捉え、業界全体で人材確保に向けた喫緊の対策を講じていますが、不動産業界においても、この問題は決して看過できるものではありません。

しかしながら、不動産業界全体としては、特筆すべき取組は未だ見られません。

不動産業は高度な専門性を要求される職種であり、新入社員が戦力となりには相応の時間を要する教育訓練が不可欠です。

労働集約型の産業である不動産業界においては売上拡大と平行して、人材の確保と育成、そして労働環境および組織構造の改革に積極的に取り組む姿勢が重要となるのです。