不動産業者にとって、売買の別を問わず、顧客から寄せられた多岐にわたる相談に対して、法的根拠に基づく的確な情報を提供することは不可欠です。

特に留意すべきは、法的裏付けを欠いた憶測に基づく回答や、必要な調査を怠った軽率な説明であり、これらは顧客に重大な不利益をもたらしかねません。

たとえば、接道義務を満たさないため再建築が認められない物件に関して、「柱1本を残せば建て替えが可能である」といった言説が流布されています。

おそらく、これは改修工事であれば問題ないとの認識に起因するものでしょう。

しかしながら、原則として主要構造部の過半を修繕・変更する場合には建築確認申請が必要であり、接道義務を満たさない限り、その許可はおりません(建築確認申請が不要な範囲の改修工事は除きます)。

先日、投資家より購入を検討している物件の調査依頼を受けた際、当該物件が接道している道路は、位置指定を受けた私道であることが判明しました。

将来的なリスクを回避すべく、投資家に対し、売主および媒介業者の責任で通行・掘削同意を取得してもらうのが良いと助言しました。

しかしながら、媒介業者は「位置指定道路であるため、掘削や通行に支障が生じる可能性はなく、取得の必要はない」との見解を示し、対応はなされませんでした。

この見解は、位置指定道路の法的性質に対する理解不足に起因すると考えられます。

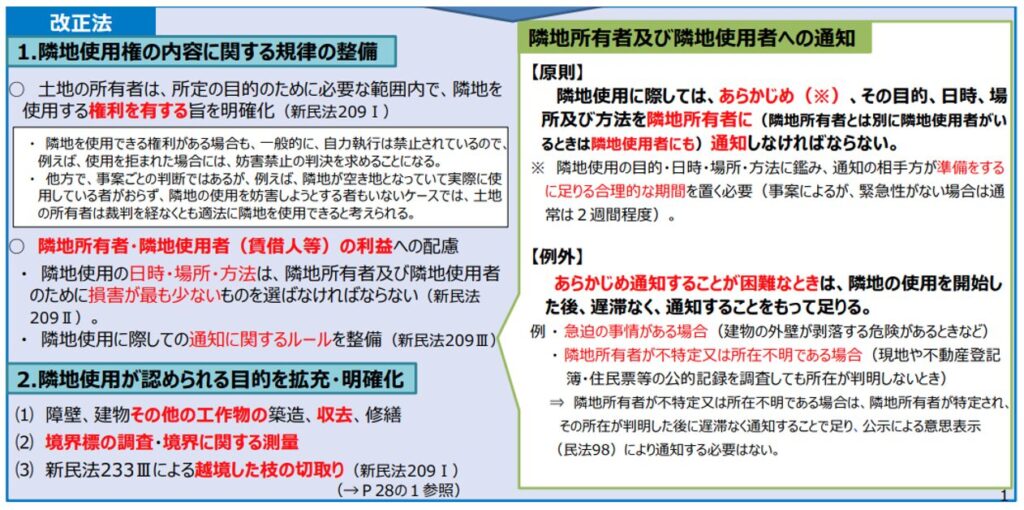

確かに、2023年4月1日施行の「民法等の一部を改正する法律」により、私道におけるライフラインの引き込みに関する権利関係が明文化されました。

これにより、他人が所有する私道にライフラインを導入するための掘削については、事前通知のみで足り、原則として所有者の同意は不要となりました。

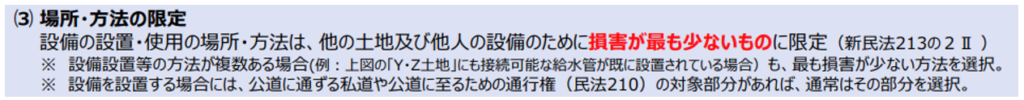

もっとも、この規定は「損害を最小限に留める」ことが前提であり、掘削により相手方に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償する責任を負います。

また、最小限の損害であるとの認識は、過分にして個人差も生じるでしょう。

したがって、法的には承諾が不要とされても、将来的な紛争や不利益を回避する観点から、可能な限り通行・掘削に関する同意を事前に取得しておくことが望ましいのです。

なお、改正法の詳細については、筆者が「不動産会社のミカタに寄稿した記事【改正民法施行後の私道問題】通行権と掘削権の実務的対応法」にて詳述していますので、ご参照ください。

建築基準法においては、幅員4m以上で一定の基準を満たす私道について、特定行政庁がその位置を指定することで、建築基準法上の道路として扱われます(建築基準法第42条1項5号)。

これがいわゆる「位置指定道路」ですが、あくまで本質は私道に他なりません。

通行や必要最小限の掘削が法的に制限されることはありませんが、私道所有権者の承諾がない場合、実際の利用に支障が生じる可能性は否定できません。

特に、日常生活や再建築時における障害となるリスクがあります。

位置指定道路と公道とを同一視するのは、事実に基づかない誤認に過ぎません。

実際、レインズに登録された物件資料においても、位置指定道路を「公道」と誤記しているケースが見受けられます。

不動産業者は、道路法上の道路と建築基準法上の道路との違いを正確に理解し、顧客に対して丁寧に説明する責務があります。

本稿では、特に位置指定道路の法的定義と関連判例に基づき、その本質を明らかにします。

道路の定義

道路網の整備を目的とする道路法(昭和27年法律第180号)は、その適用範囲を高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道、いわゆる公道に限定し、路線の指定、認定、管理、構造、保全、費用などを規定しています。

対照的に、建築基準法における「道路」は、建築物の敷地と道路との関係を定める概念で、同法第42条において多岐にわたる定義がなされています。具体的には、以下のものが該当します。

●建築基準法第42条第1項第1号(道路法上の道路):国・都道府県・市町村が管理する路線認定道路

●建築基準法第42条第1項第2号(開発道路):都市計画法に基づき築造された道路

●建築基準法第42条第1項第3号(既存道路):昭和25年11月23日の建築基準法施行時に現存していた道路

●建築基準法第42条第1項第4号(計画道路):都市計画法または土地区画整理法に基づく事業計画において、2年以内の事業執行が予定され、特定行政庁が指定した道路

●建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路):基準日以降に私人が築造し、特定行政庁がその位置を指定した道路

●建築基準法第42条2項(二項道路):基準日以降に現存していた幅員1.8m以上4m未満道路で、4mへの拡幅(後退)が可能な道路

●42条3項(水平距離指定道路):基準日以降に現存していた道路で、沿線に建築物が連立し、4mの拡幅が困難な道路

●42条4項(4項道路):幅員6m以上の区域内に存在する幅員4~6m未満の道路

●42条5項(5項道路):幅員6m以上の区域内が指定された際に、幅員が4m未満であった道路

●基準法以外(但し書き道路):建築基準法第43条第1項但し書きの適用を受け、特定行政庁の認定または許可を得て建物の建築が認められた道(法第42条適用外)

上記の建築基準法上の道路定義を正確に理解すれば、「公道」と明確に呼称できるのは、道路法上の道路に該当する建築基準法第42条第1項第1号道路のみであることが自明となります。

位置指定道路で懸念される問題点

位置指定道路は、建築基準法上の接道義務を満すため再建築は認められますが、自動車の通行やライフライン敷設に伴う掘削が、当然に私道所有者の承諾なく行使できる権利とはなりません。

例えば、東京地方裁判所における位置指定道路の車両通行に関する訴訟(平23・6・29判決)では、歩行および自転車による通行権は認められたものの、自動車の乗り入れについては否定的な判断が示されました。

裁判所は、位置指定道路は私道でありながら、その所有者を含む一般公衆の通行を許容する性質を有することから、公衆の正当な通行・立ち入りを全面的に禁止または阻害することは許されないとしました。

一方で、私道所有者は道路に対する維持・管理権を有するため、位置指定道路の趣旨や法令の規定に反しない範囲内において、その利用方法を自治的に定めることができ、道路を利用する一般公衆もその利用制限に従う必要があると判示したのです。

対照的に、二項道路に指定された私道の所有者が、日常的に道路を利用していた貨物用車両の通行をブロック等によって妨害した事案では、大阪高等裁判所が、当該車両の通行利益は日常生活上不可欠であると認めました(平成26・12・19)。

これらの裁判例が示すように、私道の通行や掘削に関する紛争においては、当該私道の利用状況、距離、経緯などが総合的に考慮され、個別具体的な判断が示されます。

したがって、車両の通行や工事に必要な掘削などが一律に制限されるとは断言できません。

私道の通行および掘削に関する裁判例は、一般社団法人不動産取引推進機構が運営する判例検索システムREITOを通じて多数確認することが可能です。

特筆すべきは、これらの訴訟において、媒介業者が被告とされているケースが相当数存在するという事実です。

この事実は、実務における注意喚起であると捉えるべきでしょう。

通行・掘削同意の取得は媒介業者の義務か?

本項では、私道に接する宅地の売買において、売主が私道所有者からの通行・掘削同意書を取得すべき義務を負うのか、また取引に関与する媒介業者にはどのような責任が生じるかについて検証します。

まず、売主については、「通行・掘削同意書」という特定の書面を取得する義務はありません。

しかし、実務的・契約的観点からは、少なくとも私道所有者の承諾を得る責務があると解されます。

法改正により、私道所有者の承諾が得られない場合でも最小限の範囲であれば、あらかじめの通知で掘削できるようになりました。

そのため、前述の見解には賛否あると思います。

ですが、現行法では建築計画に支障が生じる可能性があり、その結果、売買契約の目的達成が困難となった場合には、契約の解除事由になりうるのです。

これは特約の有無にかかわらず、不動産会社であれば当然に考慮すべきです。

現実問題として宅地に建物が存在する限り、日常的な通行は不可避であり、また建物の建築工事にあたっては、工事車両の通行や掘削が必須となります。

したがって、物件の引き渡し後に買主が承諾を得られなかった場合(工事車両の通行禁止など)、目的物の利用が著しく制限されることとなり、買主の利益を大きく損なう結果となりかねません。

このような不利益を未然に防ぐ観点からも、契約条件として私道所有者の承諾を得ておくことが実務上望ましいのです。

とりわけ、個人間売買が稀である現場において、契約関連書類の作成は媒介業者が担うのが通例です。

そのため、仮に特約条項や停止条件を設けた場合には、媒介業者はその成就に向けて売主・買主の間に立ち、調整を行う責務が生じます。

なお、2023年の民法改正により、私道の掘削等に関する権利関係が一定程度明文化されたとはいえ、それが直ちに同意取得の不要性を意味するわけではありません。

実務上は依然として、私道所有者との関係性や紛争リスクを考慮し、承諾の取得を慎重に進める必要があります。

加えて、媒介業者には法的義務のみならず、将来的なトラブルを予見し、これを未然に防止する責任があると考えられます。

ゆえに購入希望者から通行・掘削同意の取得を求められた際には、売主と協力してその取得に尽力すべきであり、「取得の必要がない」と断定し拒絶することは道義的に問題があると評価されるでしょう。

改正法に基づき設備設置・使用権が認められても、自力執行が容認されたわけではありません。

例えば掘削を拒まれた場合には、妨害禁止の判決を求める必要が生じるのです。

結論として、売主には承諾を得る努力義務が存在すると解され、口頭のみでは将来的な問題が生じるリスクが高まるため、書面での取得が望ましい対応といえるでしょう。

また、媒介業者には直接的な取得義務こそありませんが、依頼を受けた場合はもとより、自発的にリスクを低減する方向で支援する姿勢が、専門家として求められるのです。

実務上の問題

前項では、私道に接する宅地の売買における売主および媒介業者の通行・掘削同意に関する責任と義務について考察しましたが、実務においては、売主あるいは相手方媒介業者がこれらの要請に応じない事例が少なくありません。

さらに、私道所有者が所在不明で連絡を取れないという状況も頻繁に発生します。

売主や相手方媒介業者が合理的な理由もなく協力を拒む場合、取引を見合わせることも一つの選択肢となり得ますが、私道所有者の居所が判明しないケースでは、どのように対応すべきでしょうか。

私道に関する裁判例を検討しても、位置指定の有無にかかわらず、歩行が制限された事例は見当たりません。

主な問題は車両の通行と掘削ですが、調査しても所有者の所在が特定できない場合、私道所有権の存在自体が失念されているか、あるいは相続未了となっているケースがほとんどです。

したがって、確実とは断言できませんが、承諾を得ずに車両を通行させたとしても、直ちに問題が生じる可能性は低いと推察されます。

もっとも、購入者に対しては、私道所有者の居所が不明であり、正式な承諾が得られていない旨を明確に説明する義務はあります。

その点を理解したうえで購入に至ったのであれば、原則として媒介業者の責務は問われません。

一方、掘削を行う際の通知に関して留意すべき点は、「損害が最も少ないもの」という規定の曖昧さです。

所有者が判明している場合であれば、立会を求め、掘削の時期、範囲、補修方法などを事前に協議することで、紛争を回避することが可能です。

しかし、通知先が不明の場合は懸念が残ります。

改正民法の規定により、法的には掘削後の事後通知も認められていますが、「なぜ事前に通知しなかったのか」と指摘され、トラブルに発展し、多額の償金を請求されるリスクも否定できません。

したがって、事後報告よりも事前通知を試みる方が賢明です。

もっとも、送付先が特定できないため、通常の通知は実現不可能です。

このような場合、法的手段として、簡易裁判所に対し「意思表示の公示送達」を申し立てる必要があります。

通知書の作成や申し立て手続き方法は以下の通りです。

1. 通知書の作成:A4用紙を使用する以外、形式は特に定められていません。実務的には、送付して所在不明で返送されてきた通知書を使い回して問題はないでしょう。ただし、原本1部のほかコピー4部を作成し、原本に通知者の押印が必要である点には留意が必要です。

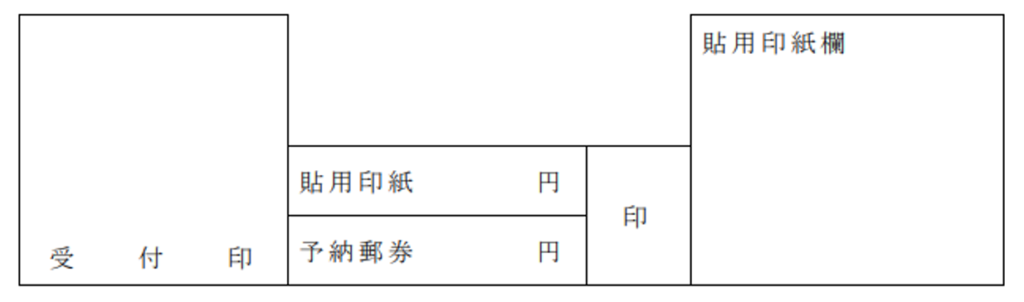

2. 意思表示の公示送達申請書の準備:裁判所のウェブサイト等から申請書を入手し、必要事項を記載の上、通知書のコピーを1部末尾に綴じます。申請書1枚目の貼用印紙欄には、収入印紙1,000円分を貼付します。

3. 予納郵便切手:原則として、500切手2枚、50円切手2枚、20円切手4枚、10円切手3枚(合計1,210円)が必要です。ただし、到達証明書を希望する場合には、別途郵送用の切手が必要となる点にご留意ください。

4. 添付書類:申請書と同時に、以下の書類を提出する必要があります。

A. 申立人の資格証明(申立人が法人の場合)

B. 相手方の資格証明(相手方が法人の場合)

C. 相手方の住民票または不在住証明書

※不在住証明書は、「証明書の住所に住民票がないこと」を証明するもので、登記事項証明書に記載された所有者の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

D. 返送された郵便物:通常、送付して返送されてきた通知書

E. 通知書:上記1またはDの送付物

F. 調査報告書:裁判所のウェブサイト等から入手できます。

上記書類を準備し、相手方の最終住所地を管轄する簡易裁判所に公示送達の申し立てを行います。

その後、書類に不備や不足があれば、担当係から連絡があります。

許可が得られれば、裁判所の掲示板に公示送達の提示がなされ、併せて管轄の区役所掲示板にもその旨が掲示されます。

掲示開始から2週間が経過した時点で、公示送達の効力が発生します。

以上が「意思表示の公示送達」手続きの概要ですが、相応の労力を要します。

しかし、ライフライン設備の設置等を行うにあたり、私道所有者への通知は不可避であり、適切な対応を怠ると自力救済とみなされ、法的責任を問われる可能性があります。

何より、「調査を実施しても送付先が判明しなかったため、やむを得ず意思表示の公示送達を申し立てました」と主張するほうが、事後報告よりも関係者の理解と納得が得られやすいと言えるでしょう。

まとめ

2023年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、私道における通行・掘削の許可を得る際のいわゆるハンコ代や承諾料が、全面的に不要になったと認識されている向きが多いようです。

確かに、関連判例および改正法の内容を精査する限り、位置指定道路における歩行については、特段の許可や同意は不要と解釈できます。

しかしながら、車両の通行や掘削行為が無制限に容認されたわけではありません。

今回の改正では、インフラを引き込む目的で他者が所有する土地を掘削する権利が明文化されました。

これにより、原則として許可なく掘削が可能となったため、従来のハンコ代や承諾料も不要になったと理解されがちです。

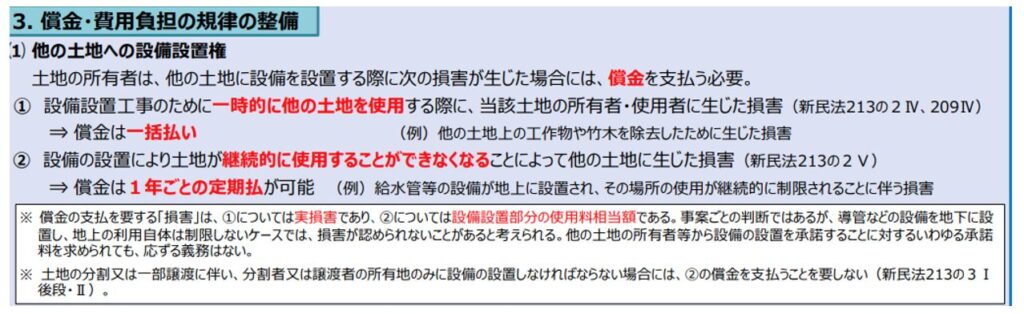

しかし、改正民法においては、損害を生じさせた場合には「償金」を支払う必要がある旨も明確に規定されています。

換言すれば、従来のハンコ代や承諾料という名目が「償金」と改められ、依然として請求される可能性があるということです。

改正民法によって、私道に接する土地所有者の権利が明文化されたものの、その規定は決して万能ではありません。

それはあくまで、「他者が所有する土地の利用は、社会通念上、合理的かつ必要不可欠である場合に、必要最小限度の範囲内において使用が認められるべきである」という原則が明示されたに過ぎないのです。

不動産業者は、改正法を絶対的なものと誤解し、私道所有者の不信を招いてはなりません。

その不利益は、最終的に購入者に帰着することを十分に理解し、慎重な実務対応を心がける必要があるのです。