昨今の不動産価格高騰やインフレ経済化において、賃貸物件のオーナーから賃借人との賃料改訂交渉を依頼されるケースが増加傾向にあります。

賃貸管理業務を担っていれば、オーナーとの関係性から依頼を断りかねる状況も少なくありませんが、その対応には細心の注意が求められます。

報酬を得て、賃料増減請求に関し法的根拠に基づき代理交渉する行為は、弁護士法第77条3号に抵触する「非弁行為」とされる可能性が極めて高いからです。

罪を問われた場合には、「二年以下の懲役または三百万円以下の罰金」という厳しい罰則が科せられます。

ここでいう報酬は、「賃料改訂成功時に改訂賃料の10%を支払う」といった直接的な金銭授受のみならず、管理費等の名目で恒常的に報酬を得ている状況下で、賃料改訂の実働が今後の業務委託の関係維持に繋がる場合も、その範疇に含まれると解釈しておくべきでしょう。

さらに、従業者による非弁行為で第三者に損害を与えた場合、企業は民法第715条に規定された「使用者等の責任」に基づき、その損害を賠償する責任を負います。

相当の注意義務を尽くし、適切な監督を行っていた場合は免責される可能性はありますが、「聞いていない」との弁明は通用しない可能性が高いと認識すべきです。

したがって、賃料改訂に関する業務を遂行するにあたっては、担当者のみならず上席者や経営者も、宅地建物取引業者が適法に担える業務範囲を明確に理解することが不可欠です。

しかしながら、筆者の知る限り、賃料改訂に関する明確なマニュアルや業務フローを整備している企業は多くありません。

その結果、現場担当者レベルで、違法と解釈されかねない賃料改定交渉が行われているのです。

本稿では、適法な賃料改訂実務について考察するとともに、宅地建物取引業者が担うことのできる業務範囲について解説します。

適法範囲は意思の伝達

結論として、賃貸物件オーナーが賃料増額を希望している旨を賃借人に伝達するまでが、宅地建物取引業者が適法に行える業務範囲です。

これに先立ち、周辺地域の賃料相場を調査し、適切な改定額や収益改善効果を分析して賃貸オーナーに助言する行為は、宅地建物取引業の範囲であり、特段の問題はありません。

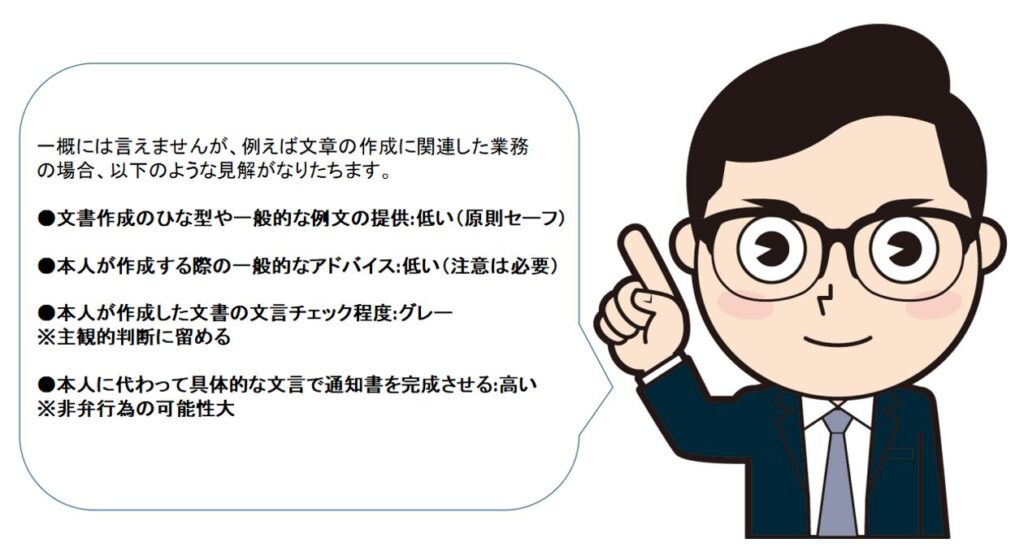

しかしながら、依頼に基づき改定額、改訂時期、改訂理由などを盛り込んだ「賃料改訂通知書」の作成代行は、法律事務に該当する可能性が高いため、受任は避けるべきです。

宅地建物取引業者の業務範囲を判断するうえで、「法律事件」と「法律事務」の理解は不可欠です。法律事件は、「法律上の権利義務に争いがある案件や、新たな権利関係が発生する案件」と定義されます。

賃料改訂は新たな権利関係の発生を伴うため、報酬を得てその代理を行う行為は、非弁行為に抵触する可能性が極めて高いと認識すべきです。

次に、法律事務は「法律相談、代理人としての活動、契約書の作成」などを指します。

前述の通り、宅地建物取引業法に規定された範囲内での法律相談、代理契約、契約書作成は許容されますが、賃料改訂通知書の作成は、賃貸人と賃借人との新たな権利関係を惹起する書面と解されます。

したがって、宅地建物取引業法で規定された書面とされず、法律事務に該当すると判断される可能性が高いのです。

まして、反復継続して報酬を得ながら作成を代理する行為は、業として認識されるでしょう。

実務においては、賃料増減交渉や賃料改訂通知書の作成、さらには不動産トラブルに関し専門的な法律知識に基く助言はよく行われています。

非弁行為に該当するか否かは、報酬の有無、反復継続性、そして具体的な行為の内容によって判断されます。

不動産業者はその業務の特性上、法律事件と法律事務の境界線上にある業務を少なからず担う必要に迫られますが、肝要なのは関連法規を遵守し、その領域を逸脱しないことです。

実務上の手順と注意点

賃料増減請求は、賃貸人および賃借人いずれからも、相手方の事前承諾なく行えることが借地借家法第32条第1項に明記されています。

これにより、賃貸借契約の条件にかかわらず請求は可能ですが、その際には土地若しくは建物の租税負担の増減、経済事情の変動、近傍同種の借賃との比較における不相当など、正当な事由が求められます。

もっとも、相手方に請求が認められか否かは別論であり、協議が整わない場合、裁判所による判決が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払うことで足りるとされています。この規定は、賃料増減請求の基本として周知の事実でしょう。

実務において、賃料増減請求に関し業者が関与する主な役割は、賃借人に対し賃貸オーナーの意向を伝達することに尽きますが、単なる伝達のみで相手方の納得を得ることは困難です。

そのため、請求の正当性や根拠について、相応の説明が求められることになります。

しかしながら、事前の準備なく口頭で説明を試みても、理解が得られる可能性は低いと言わざるを得ません。

したがって、以下のような準備と手順が不可欠となります。

1. 業務フローの整備:効率的な業務遂行のため、業者が担える業務範囲を明確にし、事前に発送する書類の形式、内容、記載事項、および手続きを標準化することで、担当者の負担軽減を図ります。

2. 賃貸オーナーへの説明:業者の過度な関与が非弁行為に該当するリスクを理解していただき、あくまで書面を提示し、意向を伝達するまでが業務の範囲である旨の合意を得ます。

3. 賃料改訂通知書の事前送付を徹底:説明を実施する適切な期間(1~2種間程度前)までに、賃料改訂に関する書面と、その正当性を裏付ける書類を送付します。

4. 補足説明の実施:可能な限り賃借人を訪問し、改定額、時期、理由などを根気よく丁寧に説明し、理解が得られるように努めます(この際、あくまで説明であり、交渉ではない点を明確に理解していただくことが重要です)。

覚えておきたい説明のポイント

賃料の増額は、賃借人に経済的な影響を与えかねないため、当然ながら反発が予想されます。

多くの賃借人は、契約書に記載されているか否かを問わず、「一度入居すれば、家賃は不変である」と認識している傾向があります。

したがって、最も適切なタイミングは契約の更新時と言えるでしょう。

契約更新は、双方にとって契約内容を見直す好機であり、交渉を進めやすいと考えられます。

しかし、賃料増額は双方の合意がなければ成立しません。

そのため、増額を承認するか退去するかの二者択一を迫ることは、感情的な対立を招きかねません。

したがって、値上げ率や適用時期の見直し、あるいは更新料を免除するなどの代替案を、事前に賃貸オーナーと協議しておく必要があるのです。

業者は直接的な交渉権限や決定権を有しないため、事前に賃貸オーナーの意向を十分に確認しておくことが肝要です。

また、契約更新時期に賃料増額を請求した場合、賃借人が応じなければ更新する必要がないと誤解している方も散見されますが、更新拒絶と賃料増額請求は法的に異なる手続きです。

更新を拒絶するには、契約期間満了の6ヶ月から1年前までの間にその旨を通知する必要があり、かつ正当事由が求められます。

したがって、賃料増額請求が合意に至らなくても、法律上、従前の条件と同一契約が更新されたものとみなされます(借地借家法第26条第1項、同法第28条)。

故に、二者択一を迫り、合意に至らなければ退去を求めるという賃貸オーナーの主張は、法的に認められません。

訴訟に発展した場合の不利益や費用、そして必ずしも主張が認められるとは限らない点を説明し、可能な限り双方にとって妥協点を見出すことが賢明であることを理解してもらう必要があるのです。

さらに、賃借人に対しては、賃料増額が与える経済的影響に理解を示しつつ、正当事由に基づく増額請求は賃貸人の権利ではあることを伝える必要があります。

しかし、賃借人は必ずしもこれに合意する義務はなく、その正当性について裁判で争う権利を有することも説明すべきです。

その上で、訴訟という労力を費やすよりも、双方が譲歩可能な点を探るほうが相互にとって有益であることを説明し、理解を促すことが重要です。

このような説明を行うためには、相応の借地借家法および賃貸借契約に関する知識習得が不可欠です。

そのため、社内での勉強会はもちろん、必要に応じてトークスクリプトを作成しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

不動産業者における業務遂行においては、賃料増減交渉に留まらず、滞納家賃の督促、立ち退き・明け渡し交渉といった領域で非弁行為に抵触する潜在的リスクが顕在化します。

殊に、物件管理受託下における賃料滞納者への支払督促は常務と認識されている一方、相手が明確に支払いを拒否した状況下においては、権利義務に関する紛争を帯び、法律事務に帰属する蓋然性があります。

また、立ち退きや明け渡し交渉においても、不動産業者の権限は賃貸オーナーの意志伝達に峻別されます。

立ち退き時期や補償金等に関する直接交渉は法律事務の範疇に属するため、厳密な業務範囲の画定が肝要なのです。

留意すべきは、当事者間の合意形成がなされても、非弁行為に起因する瑕疵を理由に、その法的効力が遡及的に否定される可能性がある点です。

もっとも、その線引は非常に微細であり、直ちに民事効力の喪失を意味するものではありませんが、「法的紛議の発生が不可避」と判断される事案に対しては、格段の注意を払うべきです。

二年以下の懲役または三百万円以下の罰金という峻厳さはもとより、非弁行為は刑事罰であることを理解する必要があります。

社員であっても、役員や政令で定める使用人(支店長や営業所長など)が懲役刑に処された場合、宅地建物取引業免許の欠格事由とされ、刑の執行が終わってから5年間は免許が受けられません。

不動産業者は、不動産取引に関するプロフェッショナルであることを自覚して、遵法精神を徹底する必要があるのです。