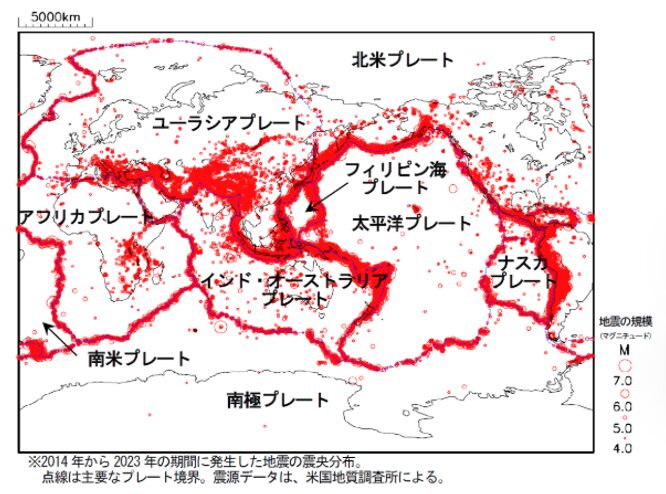

日本は世界で有数の地震多発国として知られています。

気象庁のデータによれば、2024年には震度1以上の地震が3,678回観測され、そのうち最大震度4以上を記録した地震は113回に上ります。

さらに、マグニチュード5以上の地震に限れば、日本及びその周辺で発生する地震は、世界の約1割を占めるとされているのです。

このような高い地震頻度の背景には、日本列島が北アメリカプレート、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピンプレートという4つのプレートが複雑に重なり合う、世界でも稀な地質構造を有しているからだとされています。

この地質特性が、地震の多発を必然的なものとしているのです。

義務教育課程で地震の発生原理を学ぶ機会はあるものの、社会人となってその詳細な知識を維持されている方は多くないでしょう。

大半は、地下で起きる岩盤の「ずれ」が地震の原因であるとの認識にとどまっているのが現状ではないでしょうか。

地震大国である日本において、ご自身やご家族、大切な方の命を守るためには、日頃からの備えが不可欠です。

特に、在宅時に大規模地震が発生した場合、建物の耐震性が生存率や被災状況を大きく左右します。

だからこそ、建物の耐震性、地震保険への加入、そして非常防災グッズの常備といった対策は、顧客自身の防災意識に委ねるだけでなく、私たち不動産業者が正確な知識を持ち、詳細に説明して顧客の理解を促す必要があるのです。

しかし、現行の宅地建物取引業法では、契約締結前までに水防法に基づく水害ハザードマップを提示し、対象物件について概ねの位置を示すことだけが義務とされています。

しかも、提示するハザードマップは、洪水・雨水出水・高潮が記載されていれば足りるとされ、都市部で発生が予想される内水氾濫はおろか、地震防災・危険度マップや地耐力、性能評価がなされていない建物の耐震性については、説明義務の対象外となっています。

しかしながら、これらは大規模災害発生時、人命に直結する可能性が極めて高い重要な情報です。

とりわけ、在宅時に発生する大規模災害の被害を最小限に抑えるためには、所有される住宅の耐震性について、顧客自身が正確に理解し、備えることが不可欠です。

ですが、耐震性に関する詳細な説明には、相応の建築知識が求められます。

説明が法的に義務付けられていない現状において、こうした知識を新たに習得することは無駄な行為だと捉えられるかもしれません。

実際、業務中に学習していれば、上席から「余計なことはしないでいいから、1件でも多く売れるよう追客電話の1本でもかけろ!」と注意されることすらあるでしょう。

しかしながら、「顧客利益の保護」を通じて建物流通の円滑化を図る宅地建物取引業法の目的を鑑みて、さらに宅建業者に求められる社会的責務を考慮すれば、耐震性に関する詳細な説明は、もはや不可欠であると筆者は考えます。

本稿では、まず建築基準法で定められている耐震性の基準と、旧耐震で建築された住宅の耐震補強の現状について考察します。

さらに、個人では対応が困難な旧耐震で建築された分譲マンションが抱える諸問題についても深く掘り下げてまいります。

建築基準法改正の歩み

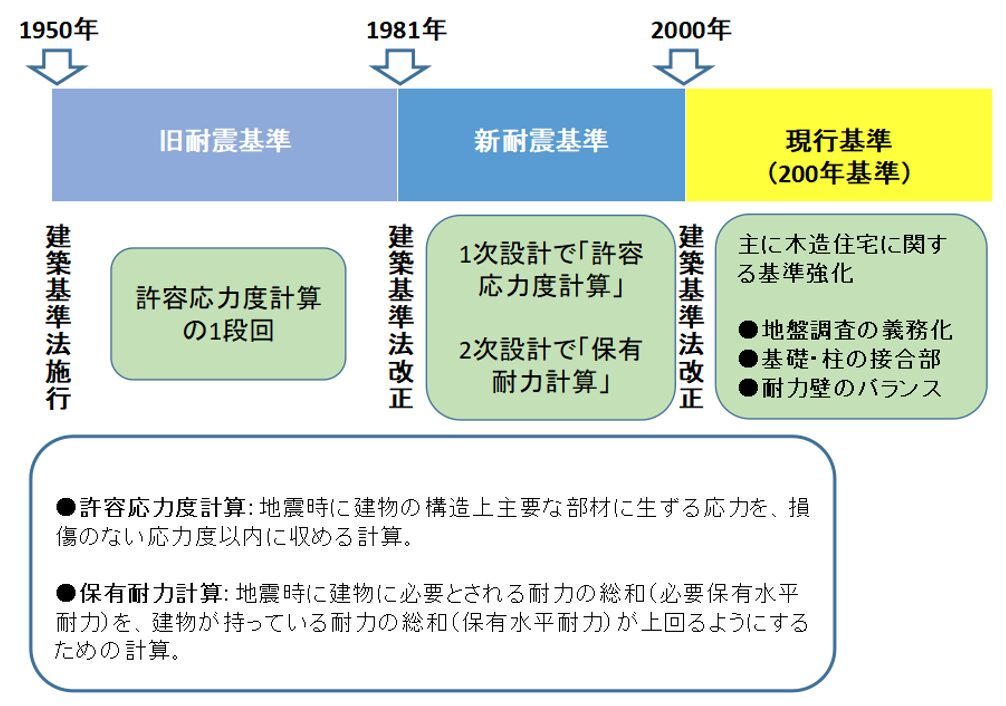

耐震性を正しく理解するためには、建築基準法改正の歴史を把握することが不可欠です。

建築基準法は1950年に制定されて以来、幾度かの改正が重ねられてきましたが、耐震性に関する大きな転換点となったのは、1981年と2000年の改正です。

中でも、1981年5月31日までの確認申請提出が基準となる「旧耐震」と、それ以降の「新耐震」は、特に重要な区分として知られています。

多くの不動産業者も、「新耐震だから問題ない」あるいは「旧耐震だから、インスペクションの実施が不可欠」といった判断基準を設けていることでしょう。

ご存じのとおり、旧耐震基準では、「震度5程度の中規模の地震がおおきな損傷を受けないこと」が求められました。

一方、新耐震基準では、「中地震では軽妙なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6強から7に達する程度の大規模地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」へと基準に引き上げられています。

一見すると些細な変更に見えるかも知れませんが、この改正は、設計方法の抜本的な見直しに伴う部材選定や建築工法の進化を意味します。

実際に、1995年に発生した阪神・淡路大震災では、新耐震基準を満たした建物には損傷が少なかったと報告されており、その有効性が実証されています。

ちなみに、2000年の建築基準法改正は木造住宅に関するもので、鉄筋コンクリート造のマンションについての耐震基準は、1981年の改正以降、大きく変更はありません。

耐震改修の現状

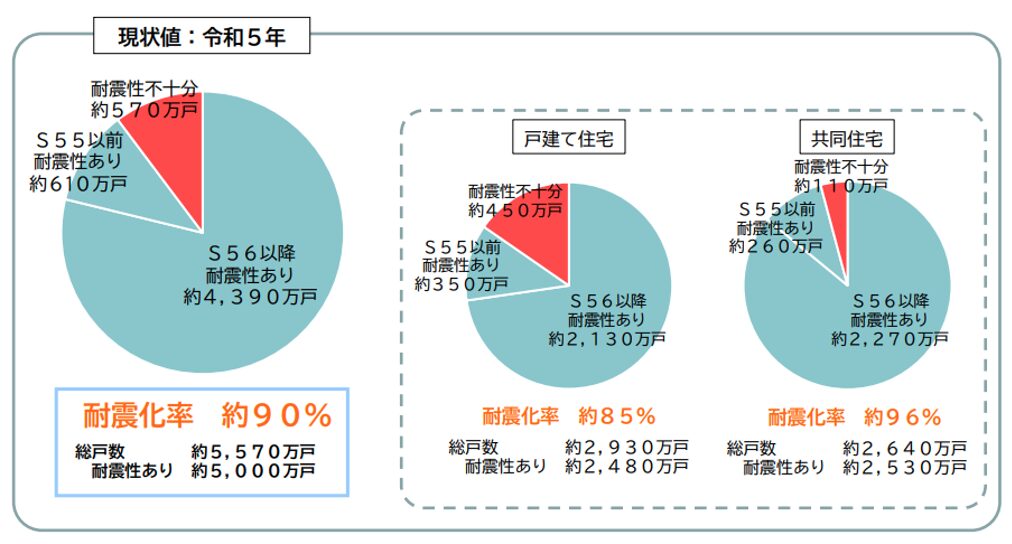

国土交通省の発表によれば、2023年度末時点で住宅の耐震化率はおよそ90%に達したとされています。

しかし、低廉な価格で流通する住宅の多くが旧耐震基準で建築され、かつ耐震改修工事が未実施であることを鑑みると、この耐震化率の数字に疑問符がつくのが実情です。

しかしながら、売却を予定している物件に多額の費用を投じて改修工事を行う所有者は少ないため、流通される築古物件の状況だけを根拠に、公表された耐震化率を否定する根拠とはなり得ません。

もっとも、戸建て住宅の耐震改修工事は、比較的難易度の低いケースが少なくありません。

耐震性の高い下地への交換や筋交いの補強により、概ね新耐震基準をクリアできる場合がほとんどだからです。

もちろん、外壁や内壁を一旦剥がし、補強後に復旧する必要があるため相応の費用は発生します。

しかし、多くの自治体から耐震診断、補強設計、耐震改修工事に対して数十万円規模の補助金が支給されており、実際の所有者負担額は工事総額の3分の1程度に抑えられています。

このような補助制度の効果もあり、国土交通省は令和12年までに、耐震性が不十分な住宅は概ね解消されると試算しています。

しかしながら、耐震性とは異なる視点で、新たな問題が懸念されています。

それは、新耐震基準で建築されたマンションの高経年化です。

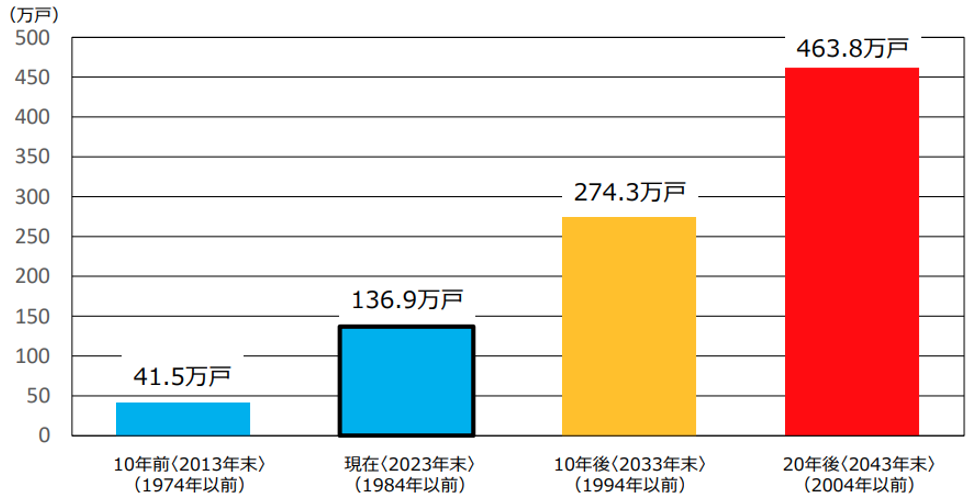

国土交通省の試算によれば、2023年度末時点における築40年超の新耐震基準マンションは約34万戸ですが、2038年にはその8倍となる約260万戸、さらに2043年には約14倍の463.8万戸に上る見込みとされています。

このような高経年化の進展を理解すれば、新耐震基準マンションの再生についても、私たち不動産業者は深く理解しておく必要があると分かります。

実際に、建築後40年以上のマンションをご案内した際、「将来的に建て替えとなった場合、どのような影響が生じますか?」と質問された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この質問に対し、「令和7年6月1日に『マンションの建て替え等の円滑化に関する法律』(通称:マンション建替え円滑化法)が施行されていますから、それほど心配される必要はありません」と返答される方がいるかもしれません。

しかし、この法律は、老朽化したマンションの損壊や被害を防止するため、建替事業、除去、敷地売却事業などについて柔軟性を持たせることを目的としています。

区分所有者の同意をはじめ、解決すべき多くの課題が山積しており、建て替えがそう簡単に実現するわけではありません。

不動産業者としては、築古マンションにおける耐震改修工事の実施状況に加え、将来を見据えた建て替え計画を含む長期修繕計画の内容こそ注視すべき重要な要素なのです。

マンションストック数の増加と合意形成の問題

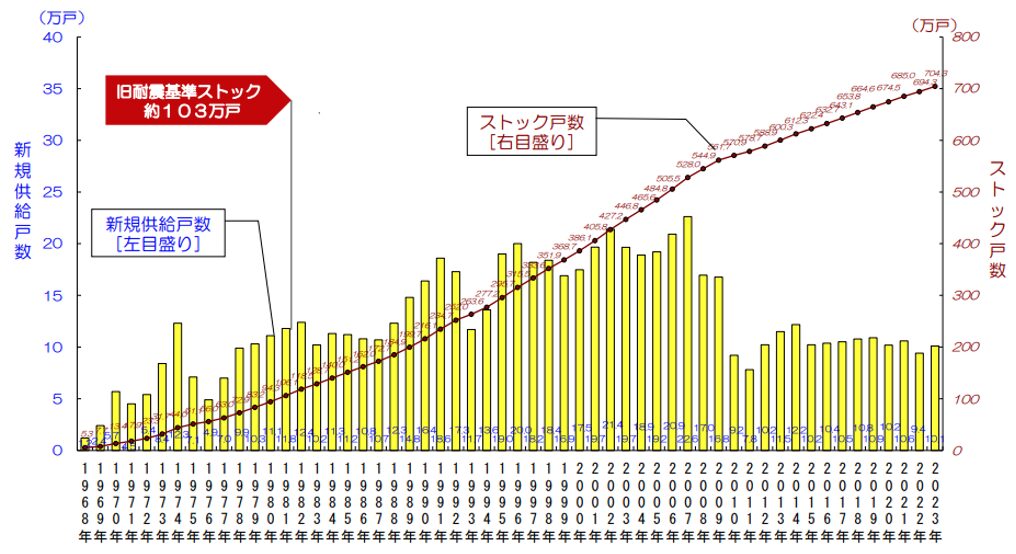

分譲マンションの総ストック数は、2023年末時点で約704.3万戸に達しており、2020年の国勢調査による世帯あたり人員から推計すると、国民の1割強がマンションに居住していることになります。

特に注目すべきは、この総ストック数のうち約103万戸が旧耐震基準で建築されたマンションであるという点です。

旧耐震基準のマンションを耐震改修する場合、高度な建築知識が不可欠であることに加え、耐震診断だけでも数百万円、規模によっては数千万円規模の費用を要するケースもあります。

このような多額の費用を修繕積立金等から拠出するだけでも、管理組合内での合意形成には困難を伴います。

また、耐震性の不足が住民間で暗黙知として認識されている場合、耐震診断によって明確なデータが提供されることでマンションの資産価値が下がると懸念され、診断自体に反対するケースも散見されます。

さらに、本格的な耐震改修工事が必要となれば、新たな高額の費用負担が生じるため、組合員による合意形成は困難を極めます。

築年数が経過したマンションの修繕積立金は、定期的な大規模修繕や共有部の老朽設備補修などに充当され、余裕はないのが実情です。

そのため、早急な対応が必要だと理解していても、耐震化に備えることができないケースが見られます。

修繕積立金の徴収額を引き上げる方法はありますが、老朽化マンションの組合員は高齢者の割合が高く、年金を唯一の収入とされている方も多いため、増額への同意が得られないといったケースも耳にします。

当然ながら、これ以上の多額な費用が必要とされる建て替え合意の難易度は、耐震改修の比ではありません。

しかし、建物の耐震性は人命に直結する可能性があるため、耐震改修工事を疎かにはできません。

特に、1階が駐車場、事務所、店舗などになっているピロティ構造で建築されたマンションは、必要な壁量が確保されておらず、柱が直接荷重を支えていることが多いため、地震による影響を直接受けやすく、甚大な被害が生じやすいという特徴があります。

そのため、これらの構造を持つマンションの改修は喫緊の課題となります。

一方で、耐震補強はマンション全体を一つの建物として必要な補強を実施するため、補強材が一部の区分所有者のバルコニー部分に集中し、眺望が阻害されるなどの弊害を伴う場合があります。

このように、区分所有者へ及ぼす影響が一律ではない場合、公平性を欠くとして合意形成の障害となるケースも少なくありません。

実際は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修工事を実施することで資産性は向上しますし、一定の限度額までなら補助金が拠出されますので、組合の負担が想定より少ない場合もあります。

東京都では耐震化相談窓口を設け、必要に応じて技術相談や耐震化アドバイザーを派遣するなどの対策を講じており、同様の窓口を設けている自治体も少なくありません。

不動産業者が分譲マンションの耐震改修について意見を求められることは多くないかもしれませんが、少なくとも問題点や実情について理解を深めておく必要はあるでしょう。

老朽化マンションの増加問題

分譲マンションは理論上100年以上居住可能とされていますが、国土交通省が公表した研究結果は、その平均寿命を68年と推測しています。

この乖離は、工法や建築精度、旧耐震・新耐震といった建築基準の違いに加え、何よりも計画的なメンテナンス工事の実施状況が大きく左右しています。

しかし、どれだけ延命を図っても、やがて建物の寿命は到来します。実際、マンション再生協議会が公表する「マンション建替円滑化法による建て替え事例の一覧」によれば、マンション建替組合の設立が認可された時点における築年数の平均は約44年です。

ただし、建替組合が設立されたマンションの大半が旧耐震基準で建築された物件であるため、耐震改修ではなく建て替えを選択した傾向が見受けられる点に留意が必要です。

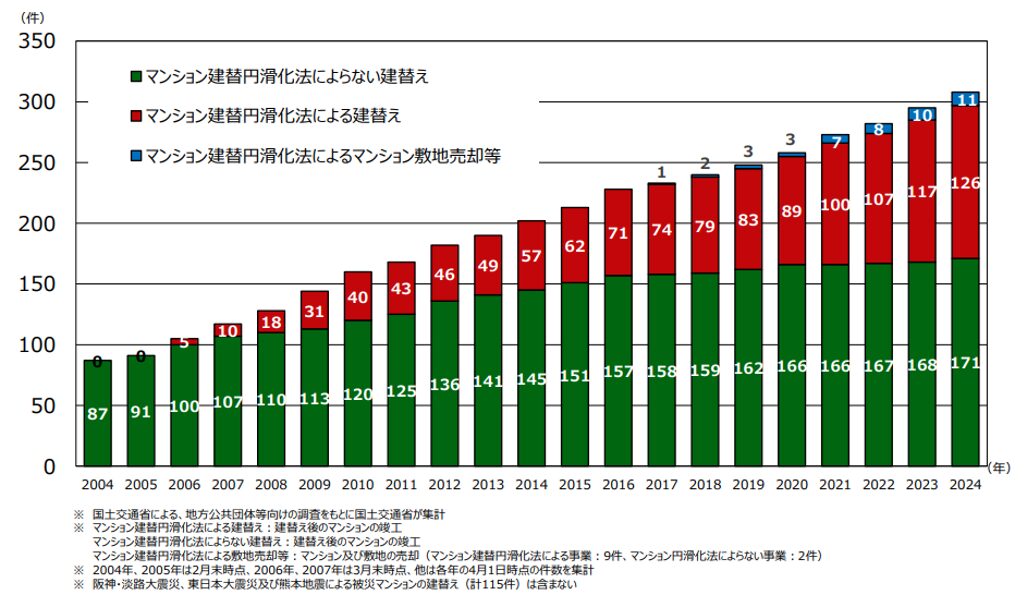

2024年4月1日時点におけるマンション建て替えの累計実績は297件(約24,000戸)と公表されていますが、これは同時期における総ストック数のわずか3.4%に過ぎません。

マンション建替え円滑化法の施行を背景に、マンション建て替え組合の設立は増加傾向にありますが、先述のとおり、その合意形成は困難を極めます。

建て替えに成功した事例を見ても、計画から竣工まで10年以上を要するケースが大半です。

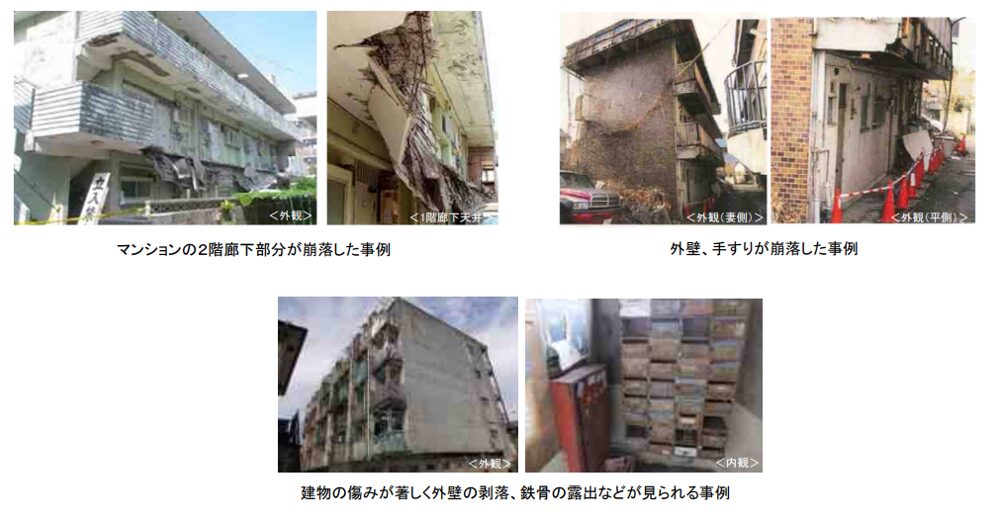

合意形成が難航し、期間が経過する間にも、適切な修繕が実施されなければ建物の劣化は進行します。

現実問題として、共有部分である外壁等の剥離、鉄筋の露出・腐食・給排水管の老朽化といった、居住者や近隣住民の生命・身体に危険性が生じているマンションも散見されるようになっています。

そもそも、建て替えを実現するためには、管理組合の役員が強い信念を持って主導する役割を担わなければなりません。

しかしながら、高経年マンションでは区分所有者の高齢化や非居住化が進行し、それによる管理組合役員の担い手不足のほか、総会運営や集会決議が困難となる状況が顕在化しています。

また、区分所有者の合意形成は規模が大きくなるほど困難性が増加する傾向にあり、実際、マンションの建て替えが実現した事例の8割は100戸以下の規模です。

さらに、旧耐震の時代には想定されていなかったマンション管理の専門化・複雑化の影響で、合意形成の困難さは格段に増しているのが現実です。

不動産業者が老地化マンションを取り扱う場合、単に価格が安いという理由だけで物件を勧めるべきではありません。

管理状態や大規模修繕の実施状況、修繕積立金の額はもちろんのこと、建て替え計画の有無や組合員の年齢層、さらには議事録の内容などを精査し、顧客が購入後に不利益を被ることがないよう、十分に留意する必要があります。

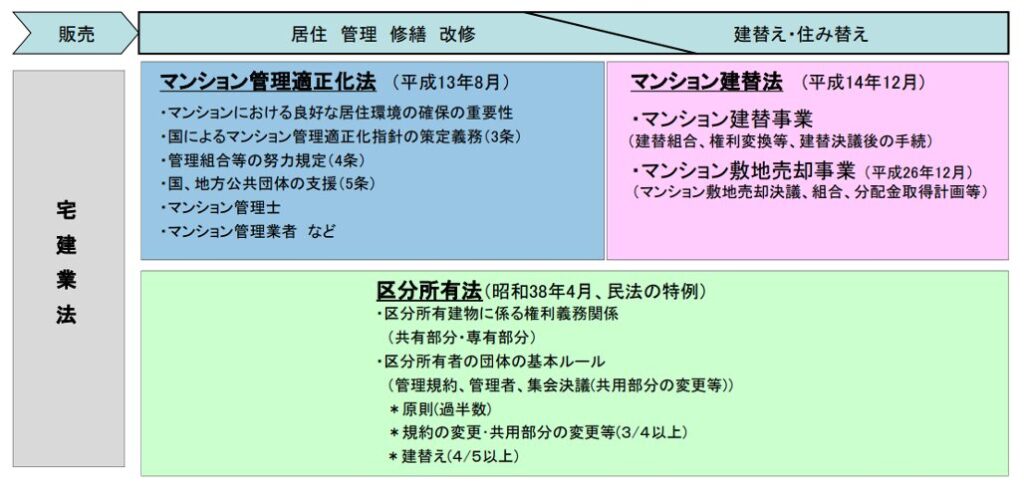

そのためには、宅地建物取引業法だけでなく、区分所有法、マンション管理適正化法、マンション建替法に関する知見を深めると同時に、老朽化マンションが抱えている現状への理解を深めることが不可欠です。

まとめ

日本は地震大国であり、建物の耐震性は人命に直結する極めて重要な要素です。

不動産取引において、私たちには法的義務に留まらず、顧客の安全と資産を守るため、より踏み込んだ情報提供が強く求められています。

新耐震基準の導入によって建物の耐震性は飛躍的に向上しました。

しかし、これは老朽化リスクが軽減するものではありません。

鉄筋コンクリート造であろうと木造であろうと、適切なメンテナンスが施されなければ、建物寿命は想定された耐用年数を大きく下回ってしまうでしょう。

特に深刻なのは、単独での大規模修繕や建て替えができない分譲マンションの高経年化です。

実際に、建て替え決議はもちろんのこと、耐震改修の合意形成においても困難なケースが散見されるからです。

このような現状において、不動産業者は単に物件を仲介する役割に留まらず、顧客の安全と安心を守るための積極的な関与が求められます。

これらの課題と真摯に向き合い、老朽化マンションが抱える多岐にわたる問題について深く理解することは、私たちに課せられた責務です。

それは、より安全で持続可能な住環境の実現に貢献するという、不動産業者の不可欠な使命に他なりません。