私たち宅地建物取引業者が担う専門業務は、国民の利益保護と市場の健全性確保を目的として明確に定められています。

中でも、不動産取引における中核的な業務は、専門的な知識と倫理観を持つ宅地建物取引士の独占業務とされています。

具体的には、契約書(法第37条書面)及び重要事項説明書(法第35条書面)への記名、そして重要事項の説明がこれに該当します。

これらを独占業務とすることで、不動産取引の公正性、透明性、安全性が担保され、消費者は質の高いサービスを享受できるのです。

一方、販売や賃貸斡旋といった営業活動については、宅地建物取引士の設置義務(5人に1人)を満たせば、特定の資格を必須としない自由な事業領域として、顧客の不動産に関する問題解決や資産価値の最大化を支援してきました。

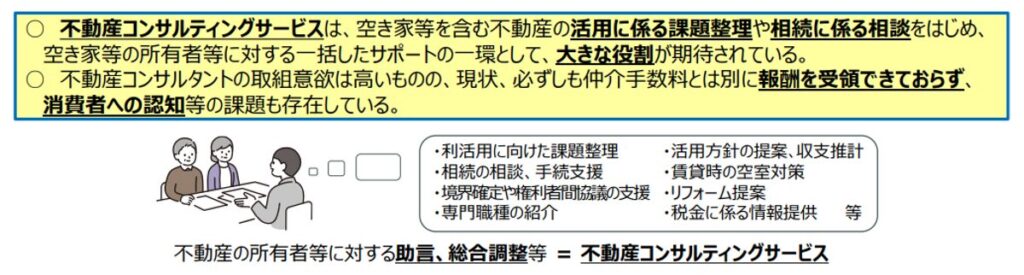

しかし、空家の増加問題や法整備の進展に伴い、宅地建物取引業従事者には媒介業務に留まらない、より高度な専門性が求められるようになりました。

その一つが、不動産コンサルティング業務です。

不動産コンサルティングは、不動産の取得、処分、有効活用、管理、事業経営、投資などにおいて、調査・分析に基づく最適な企画提案を行う業務です。

これには、不動産分野に関連する補助金申請の代理も含まれることがありました。

しかし、2026年1月1日に施行される「行政書士法の一部を改正する法律案」によって、この事業領域に大きな変化が生じます。

これまで有償で受任されてきた一部の業務が、行政書士の独占業務に抵触するとされ、違法となる可能性が高まったのです。

この法改正は、業務の適正化と専門家ごとの役割分担を一層明確にするものです。

本稿では、改正によって拡大された行政書士の業務範囲を中心に、不動産取扱業務に関わる各専門士業の独占業務を改めて確認し、違法とされない宅地建物取引業者の業務範囲について検証します。

注目すべき改正ポイント

改正された行政書士法の重要なポイントは、第1条の4第1項2号における業務範囲の拡大です。

具体的には、これまでは行政書士が自ら作成した官公署提出書類等に限って対応が認められていた紛争対応業務が、他人が作成した書類についても対応可能となった点が挙げられます。

しかし、不動産業者にとって特に注目すべきは、第19条第1項に関する改正です。

「行政書士又は行政書士にでない者が他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明確に規定されたことで、これまで不動産業者が行ってきた業務、特に行政書士法第1条の2で定められた業務については、「取扱手数料」や「コンサルタント料」など、いかなる名目でも報酬を得てはならないことが明確にされました。

行政書士法第1条の2で規定された業務は、以下の3つのカテゴリに分類されます。

- 官公署に提出する書類の作成

建築業許可申請や飲食店営業許可申請など、官公署に提出する各種許認可申請書類の作成が該当します。 - 権利義務に関する書類の作成

具体的には、契約書、遺言書、内容証明郵便などが該当します。注目すべきは、総務省令やその他の法令で規定されている場合は除外される点です。例えば、不動産の売買や代理、交換契約書を宅地建物取引事業者が作成することは、宅地建物業法に基づくため除外されます。しかし、自身が直接取引に関与しない契約書の作成を有償で受任した場合、この規定に抵触する恐れがあります。皆さんも、知人から「個人取引を行うのだが、報酬は払うので、売買契約書の作成だけ引き受けてもらえないか」と相談され応じた経験はないでしょうか。

また、不動産コンサルティング業務などの一環として内容証明郵便を代理で作成した場合も、報酬を得ると弁護士法やこの規定に違反する危険性があります。 - 事実証明に関する書類の作成

実地調査に基づく図面類、各種議事録、事実を証明する書類などが該当します。媒介業務の一環として現地調査を行い、仮測量をして図面を作製することはよくありますが、この業務自体は問題とされません。ただし、単独業務として受任し、コンサルタント料名目で報酬を得た場合には違法とされる可能性が高くなります。

これらの業務に関する具体的な判断基準は総務省令で定められていますが、その内容は十分に明確ではありません。

例えば、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続き」、「相当の経験又は能力を有する者が電磁的記録を作成する場合」に関する除外規定は、総務省令において自動車関連の手続きとされていますが、法律の条文上では特定の分野に限定されていません。

解釈によっては、それ以外の手続きも除外の対象とされる余地が残されているのです。

ただし、改正された行政書士法でも、無償で業務を行う場合に限り、無資格者でも行政書士の独占業務を行うことができるとの解釈が成り立ちます。

したがって、これらの業務を有償で行う際にのみ、規定に抵触しないように注意する必要があるのです。

宅地建物取引業者としては、国土交通省が示した宅地建物取引業法第34条第2項に関係する業務の範囲について、理解を深めることが求められます。

国土交通省が例示した「媒介業務と区分できる関連業務」でも、書類作成は主眼とされておらず、助言、総合調整、空家等の管理業務が想定されている点に留意する必要があるのです。

媒介と区分される業務の範囲

先述の通り、媒介業者は自己が関与しない売買契約書等を作成して報酬を得る場合には注意が必要です。

なぜ宅地建物取引業者が売買契約書を作成してはならないのか疑問に思われるかも知れませんが、行政書士法第1条の2では、権利義務に関する書類の作成が規定されています。

媒介業者が自ら関与する契約書等の作成報酬は、宅地建物取引業法で規定された媒介手数料に含まれます。

そのため、行政書士法が適用される余地はありません。

しかし、取引に関与しないにも拘らず有償で契約書等を作成した場合には、「行政書士又は行政書士にでない者が他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という規定に抵触する可能性が極めて高くなるのです。

しかし、取引に関与しないとはいえ、無償で書類を作成したり相談に応じたりすることは少ないでしょう。

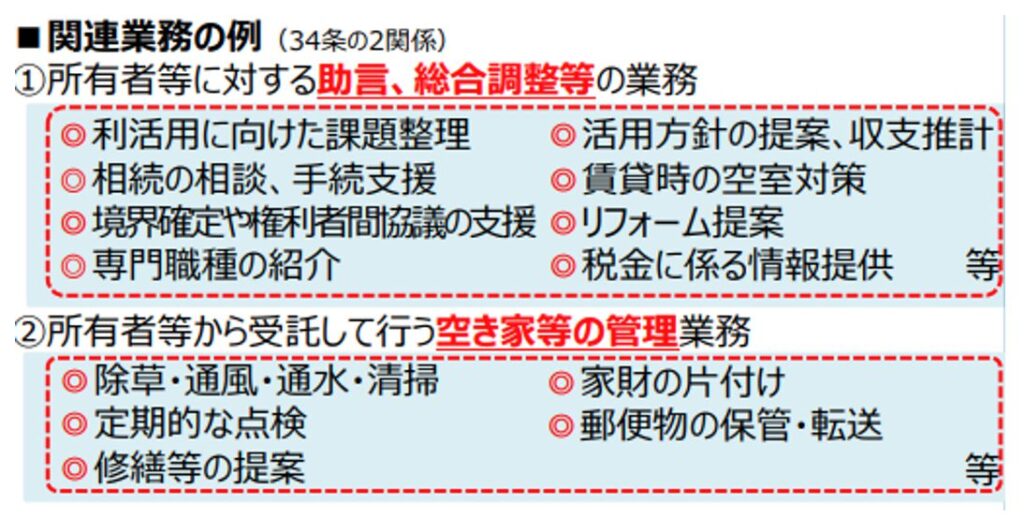

そこで、国土交通省が例示した「媒介業務と区分できる関連業務」、いわゆる宅地建物取引業法第34条第2項関係の業務について、以下に検討します。

これらの業務は、媒介業務以外の媒介業者による業務として、通常の媒介業務と区分するため便宜的に「不動産コンサルティング業務」と表現され、書面(不動産コンサルティング業務委託契約書など)で契約を結ぶことで、媒介報酬とは別に報酬を受領できるとしています。

想定されている業務は以下のとおりです。

①所有権等に対する助言、総合調整等の業務

- 利活用に向けた課題整理

顧客が所有している不動産を最大限に活用し、収益や社会的価値を高めるために現状の課題を整理する業務です。 - 活用方針の提案、収支推計

課題整理の結果、近隣の空家や遊休地、老朽化の状態、法規制、資金調達など、解決策を報告書として提出します。報告には、レントロールを基にした収支推計も含まれます。 - 相続の支援、手続き支援

基本的には弁護士や司法書士などの専門職と連携し、問題の解決を「支援」することが想定されています。報酬を得て自ら法律相談や手続きの代理等を行うことは、各専門士業の独占業務に抵触する可能性があるため注意が必要です。あくまで問題を整理や専門士業の紹介に留まります。 - 賃貸時の空家対策

賃貸物件の空家状態が長期化しないよう、リフォームやリノベーション、エクステリアの改善、市場調査に基づく賃料改定提案、広告戦略の提案などを行います。 - 境界確定や権利者間協議の支援

相続の支援と同様に、専門職を交えた問題解決の支援を行います。しかし、単独で相談に応じたり、具体的な対策を講じたりすることは想定されていません。 - リフォーム提案

物件の社会的な価値を高めるために、必要なリフォーム工事や管理不全を防止するための工事提案を行います。 - 専門職種の紹介

それぞれの専門職が有する独占業務に抵触しないことが重要です。宅地建物取引業者は不動産取引の専門家であり、それ以外の分野では支援に徹し、必要に応じて専門職を紹介することが求められます。 - 税金に係る情報提供

住宅ローン控除や相続税計算、3000万円の特別控除などに関する情報を提供することは想定されていますが、あくまで正確な情報を提供するに留め、私見を述べることは避ける必要があります。

②所有者等から受託して行う空家等の管理

除草、通風、通水、清掃、家財の片付け、郵送物の保管・転送、修繕提案など、空家が劣化しないように行う維持管理業務全般です。作業内容や頻度に応じて金額を設定し、合意のうえで報酬を受け取れます。

以上が、国土交通省が想定する媒介業務以外の業務ですが、実際にはこれらに派生する様々な業務もあります。

例えば、相続人間で所有権を単独とする場合の相談が寄せられた場合、それに付随して売買契約書の作成を依頼されるケースが挙げられます。

この場合、適正な査定額に基づき各持ち分の対価を算出し合意を得たうえで売買契約書を作成します。

媒介取引として関与すれば問題はありませんが、前述のように、取引に関与しない売買契約書の作成のみを有償で受けることは、行政書士法の規定に抵触する可能性があります。

国土交通省は、媒介業者に対して取引の仲介にとどまらず、専門知識を活用した業務の提供に期待していますが、独占業務に抵触することを推奨しているわけではありません。

各専門職が有する独占業務の範囲を正確に理解したうえで、顧客ファーストの観点で支援を行うことが求められています。

重要なのは報酬の根拠

重要なのは、「報酬」を請求する根拠です。

不動産関連の専門士業としては、本稿で解説した行政書士のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、税理士などが挙げられますが、ここでは各士業の独占業務について要約します。

●弁護士:訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審請求等行政庁に対する不服申立事件、その他一般法律事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解、その他法律事務の取扱い、またはこれらの周旋。

●司法書士:登記または供託に関する手続きの代理。法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成及び相談業務。

●土地家屋調査士:不動産の表示に関する登記。具体的には、表題部の作成、変更、修正、筆界特定業務。

●建築士:一定の建築物の設計および工事監理。

●税理士:税務の代理、税務書類の作成、税務相談。

これらの士業による相談業務は、税理士を除き有償でなければ抵触しません(税務相談は、報酬の有無にかかわらず独占業務とされています)。

ただし、各士業は高度な専門性を有しているため、それぞれの独占業務に抵触するような相談には応じることは避けるべきです。

法の規定を正確に伝えることに留め、必要に応じて各専門士業を紹介する配慮が求められます。

国土交通省が期待している宅地建物取引業者の役割は、不動産取引の専門家として課題を特定し、専門士業と連携して問題解決に尽力することです。

このような支援を行い報酬を得るためには、媒介業務と明確に区分するため、書面による契約の締結と成果物としての報告書の提出が推奨されています。

これらは義務ではありませんが、受託業務範囲や報酬額に対して双方が合意した証として、将来的なトラブルを防止するためにも必須であると理解すべきです。

まとめ

不動産に関連する問題には全て対応するという意気込みと、それを実現するための知識を常に学び続ける姿勢は大切です。

しかし、不動産に関連する法規は非常に多岐に渡り、全てに精通することは現実的に困難であり、むしろ不可能に近いと言えるでしょう。

私たち宅地建物取引業者の専門は、不動産取引です。各専門士業もそれぞれ専門分野を持ち、その領域において高い専門性と独占権限を有しています。

このため、他の士業の独占業務に抵触する行動は避けるべきです。

報酬を得なければ抵触しない領域もありますが、私たちの本分は、不動産取引の専門家として課題を的確に特定し、専門士業と連携して質の高いサービスを提供することです。

そのためにも業務範囲を正確に理解し、他の専門職との連携を深めていくことが求められます。