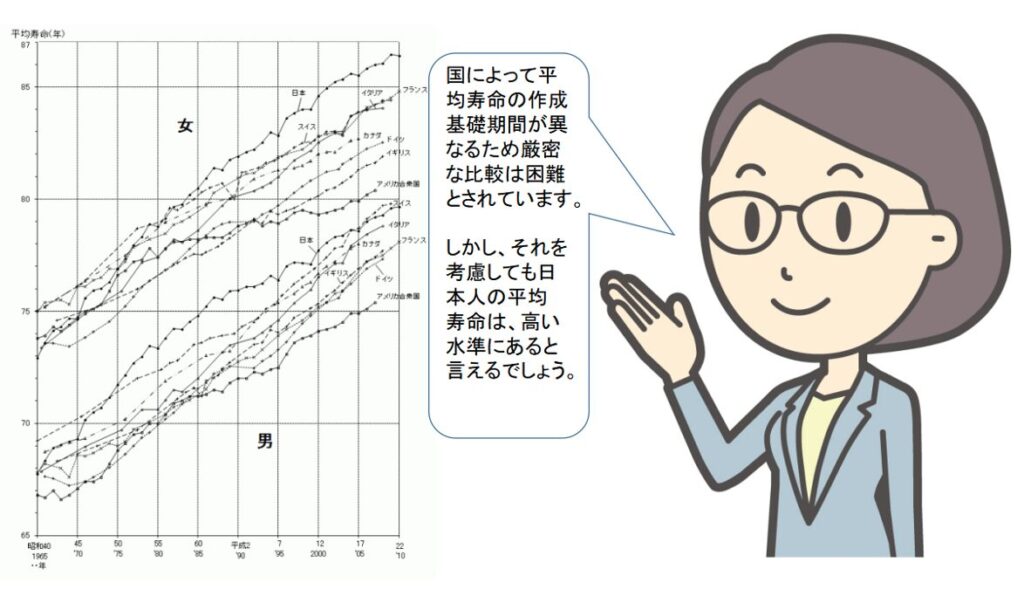

近年、日本人の平均寿命が伸びた要因として、医療技術の進歩、食生活の変化、そして公衆衛生の改善などが挙げられています。

厚生労働省が公開している国際的な平均寿命比較においても、日本は高い水準にあることが分かります。

このように、平均寿命の延伸は歓迎すべき結果であり、長寿命社会の実現に向けた成果と言えるでしょう。

しかし、その一方で高齢化社会に伴う問題も顕在化しています。

特に認知症患者の増加は、社会における深刻な課題となっています。

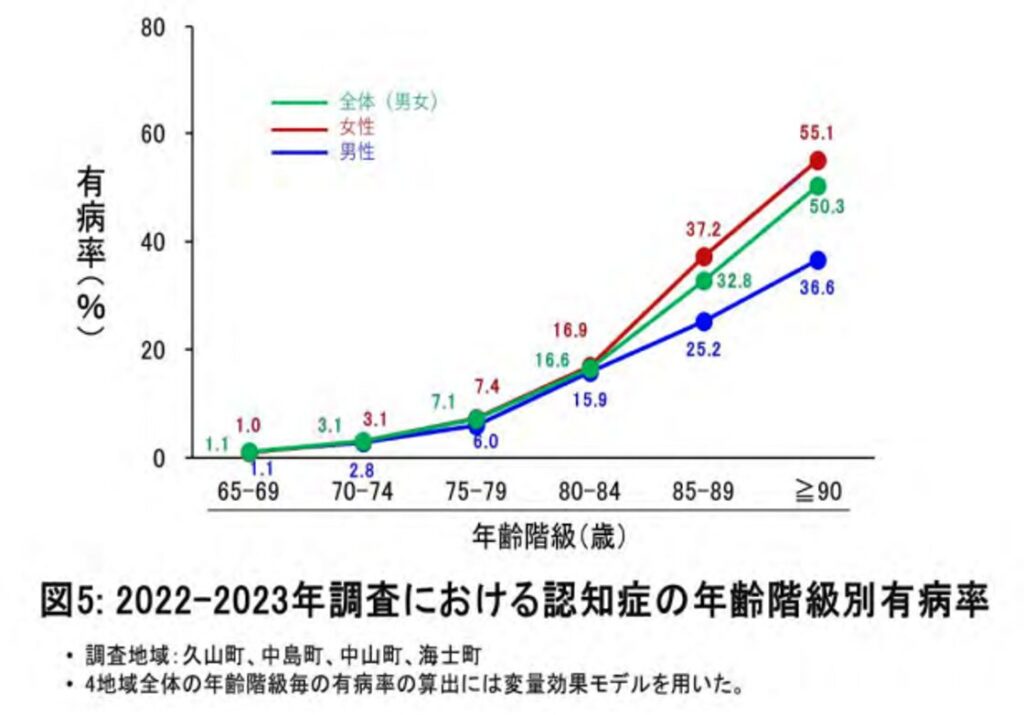

認知症の有病率は年齢が高くなるにつれて急峻に高まることが知られており、厚生労働科学研究費補助金事業や老人保健健康増進等事業を通じた研究が進んでいます。

例えば、九州大学が実施した2022~2023年の「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」では、年齢階級別に認知症有病率が増加するデータが明確に示されています。

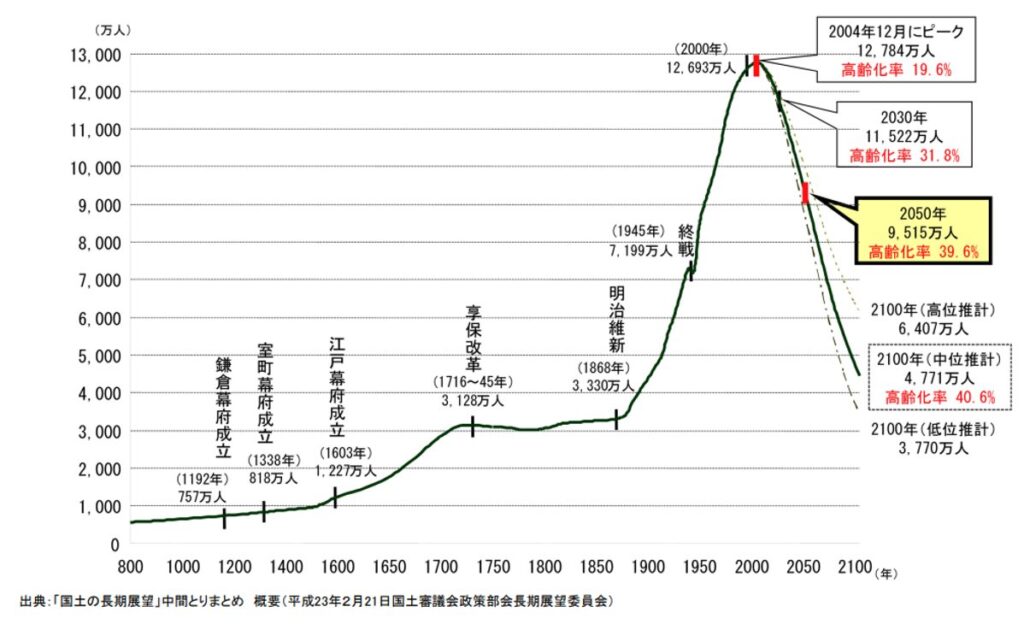

さらに、国立社会保障・人口問題研究所が算出した将来推計人口を用いた性年齢階級別の認知症および軽度認知症の推計結果では、2050年には認知症患者が586.6万人、軽度認知症患者は631.2万人に達する見込みです。

2050年の推定人口は約9,515万人、そのうち約3,768万人は65歳以上です。

この中で、認知症あるいは軽度認知症の有病者は約1218万人と推定されています。

つまり高齢者の3人に1人は認知症あるいは軽度認知症を患っている可能性があるのです。

こうした状況の中で、不動産取引における課題も浮き彫りになっています。

特に、認知症の発症は不動産売却に大きな影響を及ぼしますから、実際に苦慮されている方も多いのではないでしょうか。

そもそも、不動産を売却するのは所有者本人の意思確認が不可欠です。

しかしながら、認知症の進行により本人の事理弁識能力が欠ける状態となるため、自己の行為が及ぼす影響を理解できなくなります。

リースバックではないにも拘らず、売却した後も居住を続けられると誤解している高齢者は珍しくありません。

いくら懸命に説明をしても、話がすれ違うことがあるのです。

このような状態では受任できません。

日本では、60歳以上の持ち家率が8割を超えており、換金性のある不動産は個人にとって大きな財産です。

それだけに売買時には所有者の意思確認が不可欠とされますが、認知症を発症し事理弁識能力が欠ける状態では、持ち家の処分が困難となります。

実際に、親族から「施設の入居費を捻出するため、親が所有する自宅を売りたい」との相談を受けることがよくあります。

しかし、所有者本人にヒアリングして認知機能に問題があると判断される場合には、「成年後見制度の利用をご検討ください」とお伝えせざるを得ません。

さらに、家庭裁判所へ成年後見制度の申立てを行っても、親族が後見人に選任される保証はありません。

また、不動産の処分には家庭裁判所の承認が必要であり、承認を得ること自体が必ずしも容易ではないことを理解しておくべきです。

本稿では、成年後見制度の限界を含め、認知症を発症した際に不動産処分がいかに困難となるかについて、実際の事例を基に解説します。

成年後見制度を利用して所有権を移転したい

最近、「成年後見制度を申立て、自分に所有権を移してから不動産を売却したい」との相談を受けました。

しかし、この事例は成年後見制度の趣旨を誤解しているものです。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人々の権利や財産を保護するために設けられた制度です。

後見人は、被成年後見人の利益を最優先に、本人に代わって契約行為や財産の管理を行う権限を持ち、また、本人が誤って行った行為を取消す権限も有します。

しかし、この制度の根本的な理念は、本人の意志や自己決定権をも尊重することにあります。

そのため、後見人が恣意的な目的で財産を処分できないように制度設計がなされています。

この観点から言えば、先に述べた「自己に所有権を移して」との目的が何を意図しているのかは明確ではありませんが、後見人が被後見人の財産を不正に取得し、利益を得る可能性がある以上、それは利益相反に該当します。

家庭裁判所がこのような申立てを認めることは考えにくいのですが、このようなケースに類似した相談は少なくありません。

全てではありませんが、多くの場合、被後見人の財産を不正に利用しようという意図が見え隠れしています。

時には、認知機能が低下する前に本人が書いたと主張する委任状が提示され、「法的に問題はない」と主張されることもあります。しかし、このような主張には法的に重大な問題があります。

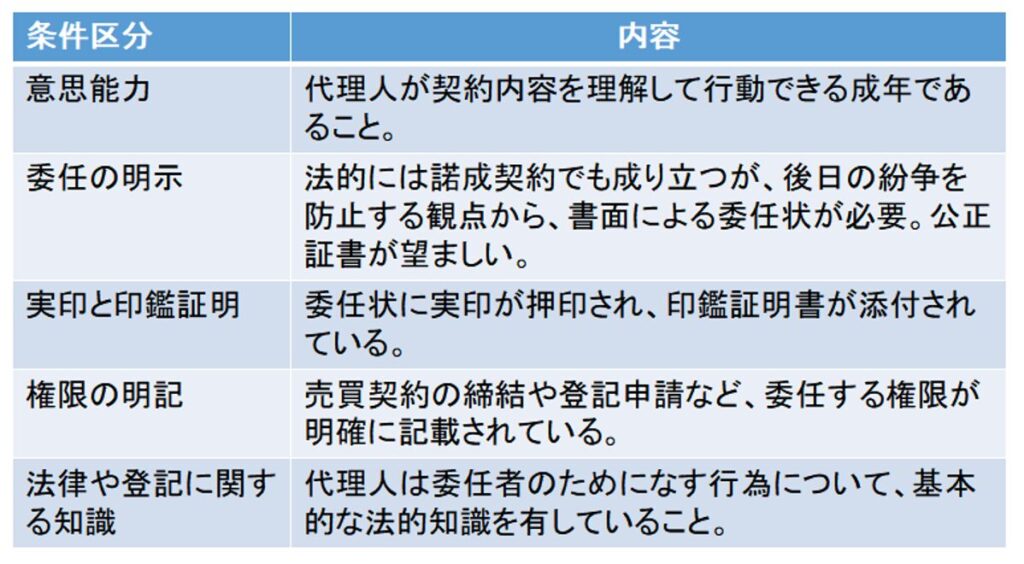

確かに、不動産売買において代理人を立てることは法的には可能です。

しかし、不動産取引は高額かつ法的拘束力が強いため、代理人に与える権限や手続きには厳格なルールが設けられています。

特に、所有者の認知機能が低下している場合には、以下の法的要件を具備した確実性が求められます。

上記の要件を具備していても、所有者本人の意志確認を省略することはできません。

その際には、本人の意志決定能力の程度について、厚生労働省による「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」に基づき、以下の点を確認する必要があります。

●自分のこととして認識しているか(認識する能力)

●論理的な判断ができるか(論理的に考える力)

●自らの意志を表明できるか(選択を表明できる力)

これらを評価判定した結果、判断能力が著しく不十分であり財産管理や契約行為を行えないと判断される場合には、委任状による取引に応じるべきではなく、後見制度の利用を推奨すべきです。

成年後見制度を利用した不動産売却の実際

成年後見制度を利用して不動産を売却する過程は、所有者の意思確認にとどまらず複数の法的手続きを伴うため、慎重に進める必要があります。

本章では、後見制度の手続き上の流れと注意すべきポイントについて解説します。

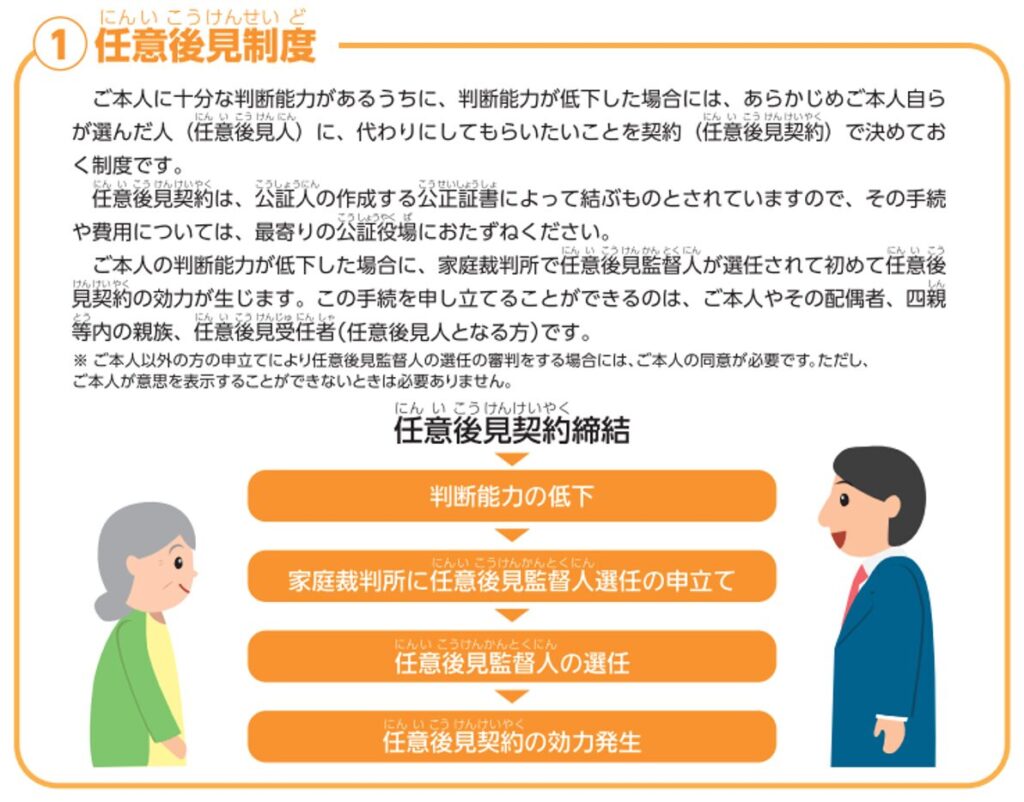

1. 任意後見制度の利用可否

認知症などで判断能力が不十分になる前であれば「任意後見制度」の利用が可能です。

任意後見契約は、公正証書によって締結され、契約締結時には公証人が医師の診断書や利害関係人からの聞き取りを参考にして、委任者の判断能力を慎重に評価します。

この制度は、将来の判断能力低下に備えて財産の管理や処分をまかせるためのものですから、委任内容は契約自由の原則に基づき自由に設定できます。

しかし、通常は標準的な代理目録を参考に、不動産、動産などの保存、管理・処分、金融機関との取引、定期的な収入の管理や支出など広範な事項が選択されます。

ただし、任意後見制度は判断能力が不十分となることを前提に設けられているため、すでに判断能力が不十分な場合は利用できません。その場合は成年後見制度を利用することになります。

2. 成年後見制度の申立て

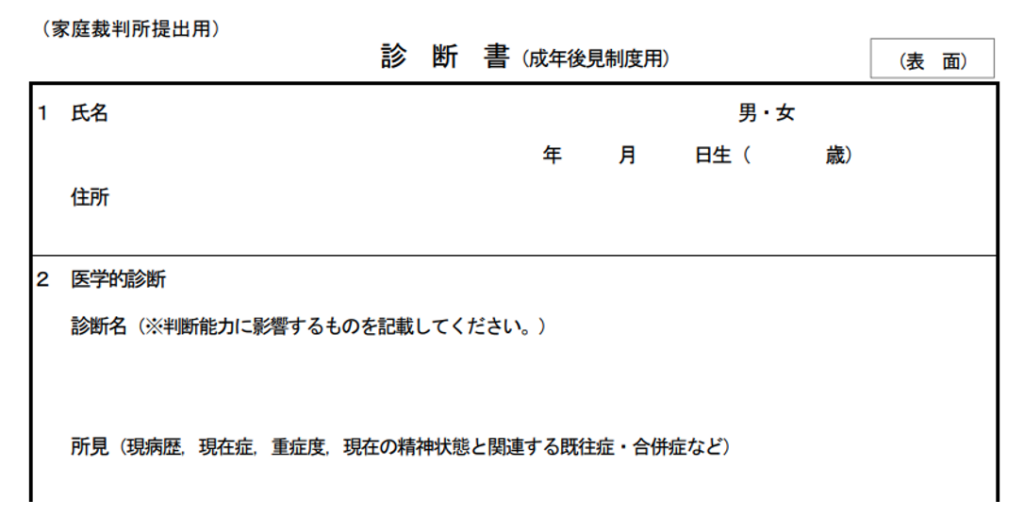

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。

申立人は、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官に限定されており、利害関係があっても弁護士や媒介業者は申立人として認められません。

余談ですが、成年後見制度における申立ての代理申請や書類作成を業として行えるのは弁護士と司法書士のみで、税理士、行政書士、社会保険労務士、社会福祉士などは、制度に関する相談や支援、書類作成のサポートは可能ですが、申立ての代理は行えません。

また、申立書に記載された候補者が必ずしも選任されるわけではない点にも留意が必要です。

家庭裁判所は、申立書や候補者の適任性を慎重に審査し、最終的な後見人を選任します。

したがって、申立書に記載した候補者が選任される保証はありません。

また、申立てには医師の診断書が必要である点にも留意が必要です。

さらに、提出された診断書に記載された判断能力に疑義が生じた場合には、家庭裁判所が鑑定を行う場合があります。

この鑑定費用は申立人の負担となり、10万から20万円程度の費用を納める必要があります。

3. 後見人による財産管理

後見人が選任されると、被後見人の財産を適切に管理する責任が生じます。

後見人は被後見人の利益を最優先し、無駄な浪費や不正な支出は許されません。

後見人による財産管理状況については、裁判所への定期的な報告(後見監督)が義務付けられており、財産目録や出納帳、領収書、預金通帳の写しなどの提出が求められます。

また、居住用不動産の売却や解体、賃貸契約の解除などについては、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。

許可なく行った処分行為は無効とされるため、注意が必要です。

また、居住用不動産の処分や解体には正当な理由が求められ、例えば施設入居費用を捻出するためや、空家の防犯・維持管理の観点から必要である、あるいは固定資産税や維持管理費の負担を軽減するためなど、明確な理由と証明が必要です。

4. 売却の実行

家庭裁判所からの承認を得た後、売買契約の締結が可能となります。

売買契約時には、手付金や残代金は被後見人名義の口座で管理し、取引に関する書類(売買契約書、経費の明細書、価格の相当性を示す書類など)を保管する必要があります。

売却後も後見人は、取引の透明性を確保し、適切に管理を行う責任を負います。

5. 後見人の責任と報告

売却手続きが完了した後も、後見人には被後見人の財産管理に対する責任が残ります。

売却金の使途については、収支報告書に詳細に記載し、後見監督に備えて出納帳への記録や領収書の保管が不可欠です。

後見人によるトラブル事例

後見制度に関するトラブル事例は、後見人の知識不足や利益相反に起因することが多く、恣意的な流用も見受けられます。

例えば、2024年2月8日には熊本市の弁護士が、成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から100回以上にわたり計約2億3,471万円を横領し、懲役9年の判決を受けました。

このように、専門職である後見人であっても、家庭裁判所による後見監督と利害関係人のチェックがなければ、不正が発生するリスクがあることを示しています。

最も多いトラブルは、家庭裁判所の許可を得ず売却を行ったケースです。

この場合、契約自体が無効となり、買主は後見人に対して損害賠償を請求する事態に発展します。

また、不当に安い価格や劣悪な条件で販売した事例や、売却代金を後見人自らの口座に入金して不正に利用した事例も確認されています。

その他、後見人が自身の子息(被後見人の孫)に高額な慶弔費(100万円)を支出したり、後見人が入居する施設へ訪問するために必要として新車を購入したり、親族に多額の生前贈与を行ったりした事例も確認されています。

これらは家庭裁判所による後見監督で発覚し、不適切な支出として問題視され、後見人が損害賠償責任や刑事上の責任を負う事態に発展しています。

媒介業者が行えるのはアドバイスだけ

媒介業者は業務の性質上、物件所有者の事理弁式能力について早い段階で気付く立場にあります。

実務においては、所有者が一言も発せず、代理人であると主張する親族が物件の販売価格や売出し時期について交渉を持ちかけてくる場面によく遭遇します。

しかし、居住用物件を売却すれば転居が必要となるのですから、生活にどのような影響があるかを自身で判断できるだけの能力は不可欠です。

したがって、媒介業者は所有者が事理弁識能力に欠けていないか慎重に見極める必要があります。

懸念が残る場合には、まず「失礼ながら認知機能に問題がある可能性があると見受けられるため、成年後見制度の利用をご検討ください」とのアドバイスが適切です。

前述したように、仮に所有者が記載したとする委任状が提示されたとしても、適正な手続きを経た任意後見人でない場合には取引を進めるべきではありません。

成年後見制度の利用を勧めた際、利害関係者から制度のメリットとデメリットについて説明を求められることがあります。

この際、「専門分野ではないのでお答えできません」と一歩引いた対応も有効ですが、制度の概要を事実に基き簡潔に説明することで、信頼を得られます。

ただし、媒介業者は宅地建物取引士の資格を有していても、成年後見制度の申立て代理や書類作成の支援は行えません。

不動産売却の一環として必要な措置ではあるものの、成年後見制度の利用に関しては専門家による支援が不可欠です。

そのため、厚生労働省から提供されているパンフレットなどを提示したうえで簡潔に説明し、具体的な相談については弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門士業、または相談支援専門員や地域包括支援センター、権利養護センターを案内する配慮が必要です。

制度の概要や法的な規定について事実に基づき説明することは問題ありませんが、私見を交えることは避けるべきです。

まとめ

媒介業者は業務の性質上、不動産に関わる広範な法律知識を有することが求められます。

宅地建物取引士は不動産取引における専門家として、関連する法律や規制を理解し、その運用について深い知識を持つ必要があります。

しかし、法律職ではありません。

不動産取引のサポートに徹する立場であることを常に意識する必要があります。

そのため、法律に関する説明やアドバイスは、あくまで事実に基づいた内容に留めるべきであり、私見や過度な法解釈は避けるべきです。

近年、宅地建物取引業法の改正や運用・解釈の変更により、媒介業者が担える業務は広がりを見せています。

これに伴う媒介業者の社会的役割の変化や、期待されている資質について理解し、幅広い顧客の相談に適切な対応ができるよう、知識を深化させることが求められているのです。

このような知見を持つことで、不動産取引の発展に貢献すると同時に売上を伸ばし、業界全体の信頼性向上にも寄与できるのです。