不動産取引の現場において、境界を巡るトラブルは避けて通れない課題です。

土地の境界が不明瞭だったり、過去の経緯が曖昧だったりする場合、あるいは隣人との関係がこじれている場合など、様々なケースで問題が発生します。

不動産取引のプロフェッショナルである私たちにとって、こうした問題は単なる法律問題ではなく、円滑な取引の妨げとなる重要なリスクです。

安全な取引を進めるうえでもトラブルを未然に防ぎ、すでに問題が発生している場合には迅速に解決へと導く必要があります。

たとえば、隣家の塀が越境しているケースを考えてみましょう。

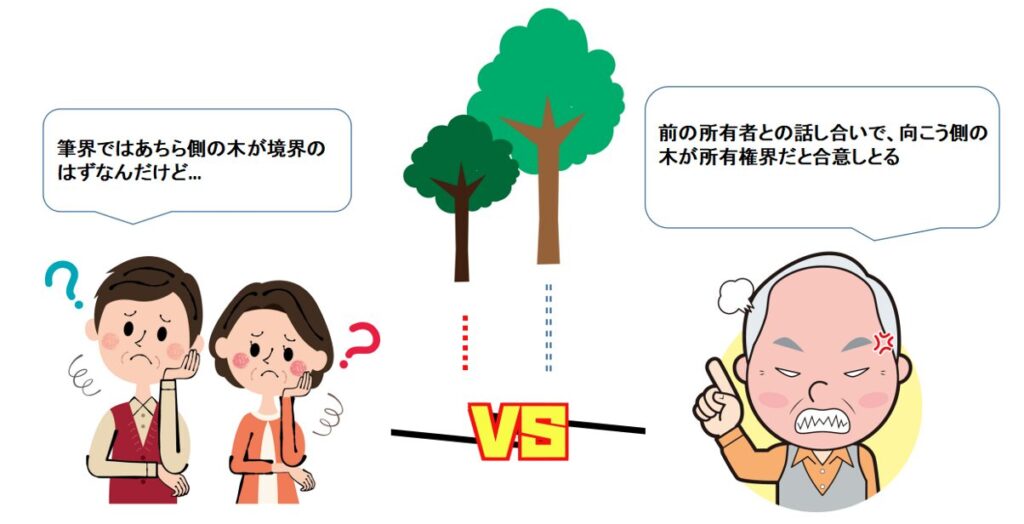

まずは隣地所有者との話し合いによる解決を目指すのが一般的です。

しかし、「前所有者との合意に基づく所有権界に設置しているから問題ない」と主張されれば、協議は進みません。

このような状況では、法的な対応を視野に入れる必要があります。

具体的には、刑法上の不動産侵奪罪や民法上の所有権に基づく妨害排除請求などが挙げられます。

これらが適用できるか否か、法的な根拠や要件を正しく理解したうえで適切な対応策を提示できるかどうかで、プロとしての真価が問われます。

そもそも、私たちが認識すべき「境界」とは、法的な根拠に基づく「筆界」なのか、それとも当事者の合意による「所有権界」なのでしょうか。この根本的な違いを正しく理解することが、問題解決の糸口となります。

本項では、境界問題を解決するために不可欠な基礎的知識について、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。

複雑となりがちな境界問題について、最善の解決策を提示するための羅針盤としてご活用ください。

筆界と所有権界

不動産のプロである私たちも、隣接する敷地との境を「境界」と一括りに表現することが多々あります。

しかし、厳密には「筆界」と「所有権界」に大別され、これを正確に理解することが境界トラブルを未然に防ぐ上で重要です。

まず「筆界」は、公的に定められた境界であり、不動産登記法第123条第1号で規定された「公法上の境界」です。

この言葉は、平成17年の不動産登記法改正によって、はじめて明文化されました。

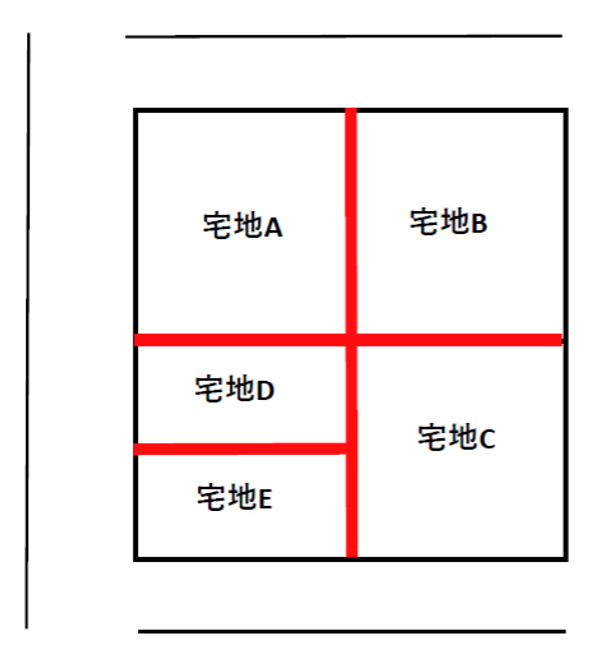

具体的には、下記図において隣接する土地の範囲を区画している赤い線、つまり土地の登記において一筆ごとに設定されている線が「筆界」です。

この線は、地租改正事業で割り振られた地番に基づき、一筆の土地の範囲を区画するものとして登記された線です。

筆界の最大の特徴は、利害関係者の合意のみでは変更できないという点です。

分筆や合筆が行われない限り、その位置は固定され、永続性を有します。

これが、境界に関する紛争解決において筆界が重視される所以です。

一方、所有権界は、隣接する土地所有者間によって自由に設定される「私法上の境界」です。

当時者間の契約や意思に基づいて定められ、かつ、登記されることが稀なため、筆界との間に乖離が生じることがしばしばあるのです。

この筆界と所有権界に関する認識の違いが、境界問題の多くを占めています。

通常、そのような問題が発生した場合、境界標を拠り所にするケースが多いでしょう。

確かに、登記された土地の境界を示すために設置される境界標は、通常、「筆界」を基に設置されます。

しかし、境界標が「所有権界」に基づき設置されている場合もあり、また、不正確な位置が示されている場合もあるため注意が必要です。

そもそも、境界標の設置に法的義務はなく、利害関係者が共同で設置できるという権利が規定されているに過ぎません。

そのため、全ての土地に境界標が設置されているとは限らず、また設置されている位置が必ずしも正しいとは限らないのです。

特に、古い時代に設置された境界標は、測量ミスや経年変化、認識不足による移動、毀損や滅失などにより、誤った位置が示されていることがあります。

また、所有権界の変動に関連して、取得時効の問題も無視できません。

善意無過失で10年間、悪意または有過失の場合でも20年間、平穏かつ公然と所有の意思を持って土地を専有した場合、取得時効が成立します。

これにより、筆界と所有権界に乖離が生じる場合もあるのです。

特に、地方の相続案件では、こうした事例が今でも頻繁に発生しています。

このようなトラブルを解決するためには、「筆界特定制度」の活用が効果的です。

この制度についての詳細は、不動産会社のミカタの記事で解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

なお、刑法が適用される不動産侵奪罪や、民法で規定された所有権に基づく妨害排除請求は、事実的な支配関係や妨害状況もさることながら、原則として筆界に基づき判断が下されます。

境界問題の相談に対応する不動産業者として、私たちは「筆界」と「所有権界」の違いを正確に理解し、さらには設置されている境界標が必ずしも正確とは限らないという点を認識した上で、適切な対応が求められるのです。

境界に関連する法的な問題

不動産は国がその権利を保障する重要な財産であり、その保護によって社会の安定が維持されています。

このような財産を、正当な権利もなく侵奪することは許されません。

そのような観点から、刑法第235条の2において不動産侵奪罪が規定されているのです。

この罪は刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」の一節に含まれているため、不動産侵奪は「窃盗」の一累型とも言えます。

不動産侵奪罪の刑罰は10年以下の懲役であり、罰金は科されません。

特に、言い渡された量刑が3年以上であれば、執行猶予は適用されず、実刑判決が下されます。

また、この罪は親告罪ではありませんが、公訴時効が7年とされているため、事実を認識した際には速やかに告訴する必要があります。

しかしながら、告訴を検討する前に、その成立要件を正確に理解することが重要です。

まず、「不動産の侵奪」とは、他人が占有している不動産に対してその占有を排除し、自己または第三者の占有を設定する行為を指します。

この「占有」は、物に対する事実的支配を意味し、単なる所有権の問題ではありません。

例えば、他人の敷地に無断で建物を建てたり、無権限で居住用不動産に住みついたりする行為がこれに該当します。

しかし、地面師などによる虚偽の登記名義取得などでは、この罪は成立しません。事実的支配が伴っていないからです。

この場合は、詐欺罪や有印私文書偽造・同行使、業務上横領罪、電磁的記録不正作出・供用罪などが適用されます。

不動産侵奪罪の成立要件には、事実的支配が必要です。

そのため、所有者による現実の支配管理が不足している、いわゆる管理不全土地や、一定の利用権を有する者が利用権限を超えて行った行為、移動式コンテナなどによる占有になどに対しても適用されるかについては議論が続いています。

そこで、これからの判断に影響を与えると思われる興味深い裁判例をご紹介します。

●最高裁平成11年12月9日判決:所有者による現実支配が困難になった土地について、一定の利用権を有する者がその利用権限を超えて地上に大量の廃棄物を堆積させ、容易に原状回復をすることができないようにしたときは、所有者の占有を排除し自己の支配下に移したものとして、不動産侵奪罪が成立する。

●東京地裁平成11年3月30日判決:簡易建物の建築であっても、屋根、柱、壁を備え、土台等の補強もされ、相当強固な性状を有するものは、不動産侵奪罪に該当する。

これ以前の裁判例では、他人の土地に無権限で廃棄物を投棄する行為が一時的かつ容易に原状回復が可能であれば不動産侵奪罪に該当せず、かつ、所有者による支配が認められない場合には適用されないとの見解が一般的でした。

しかし、最高裁は「現実の支配管理が困難な場合でも、占有喪失とはいえない」とし、所有者が支配する権利を失ったわけではないと判断しています。

同時に、簡易建物についても、強度が高く解体が容易でなければ侵奪に該当するとの判断が示されました。

このような進展を踏まえると、例えば隣家の塀が一部越境している場合において、その塀が強固なコンクリートで作られていたとしても、不動産侵奪罪が適用されることはないことが理解できます。

土地の所有権を奪う意図が明確ではなく、また越境した塀が大部分を囲むような状態ではないからです。

このような越境や部分的占有に関しては、不動産侵奪罪ではなく、所有権に基づく妨害排除請求が適切な手段となるのです。

所有権に基づく妨害排除請求の構成要件

不動産侵奪罪に続いて、ここでは所有権に基づく妨害排除請求の構成要件について解説します。

他人が許可なく自分の土地に立入り使用している場合、土地の使用を妨害する行為を、所有権に基づき排除するよう請求できます。この請求においては、相手方の故意や過失の有無を証明する必要はありません。

つまり、客観的に見て妨害行為が存在すること、そしてその妨害が不法行為に基づいていることを立証すれば、請求は成立します。

余談にはなりますが、排除請求は所有権に限定されたものではないことをご存じでしょうか?

排除請求は、所有権以外の「物件」にも行使できるのです。

ここでいう「物件」とは、物を直接支配する権利を指しており、さらに特定の物に対する排他性を有しています。

この排他性により、同一の物に対して複数の物件が並立することはないのです。

物件の種類は民法において以下のように定められています。

2. 占有権(用役物件)

3. 地上権

4. 永小作権

5. 地役権

6. 入会権(担保物権)

7. 先取特権

8. 質権

9. 抵当権

これらの物件に対して権利者は、法律の制限内でその権利を侵されることなく支配し、自由に利用または処分する権利を有するのです。

この権利を保つため、他人からの不当な干渉があれば、それを排除するための救済が認められているのです。

これが、物件的請求権の概念です。

物件請求権に関して、民法には具体的な規定は存在していませんが、その性質上、当然に認められるべきものと考えられているからです。

通常、この請求権は所有権に基づき主張されることが多いものの、所有権以外の物件に関しても、その性質に応じて形を変え認められることがあります。

したがって、物件ごとに異なる請求権の行使について、私たちもその理解を深める必要があるのです。

まとめ

私たち不動産業者は法律の専門家ではありません。

そのため、境界問題に関するトラブル相談は、売買や賃貸借、建物を建築する際などに発生します。

問題の放置は目的達成の妨げとなりますので、穏便な解決に向けて関与する必要が生じます。

境界を巡るトラブルは、土地に境界標が存在せず、さらに所有権界に関して協議をした当時者が既に亡くなっており、事実関係が不明瞭な場合に多く発生します。

法的に解決を図るなら、境界確定訴訟や筆界特定制度の利用を検討すべきですが、これには時間、手間、そして費用がかかります。

隣地との問題であるため、多くの所有者はできるだけ穏便に解決したいと考えているのが実情です。

最終的には法的な手段が必要となる場合もありますが、過去の経緯や記録の調査を行い、法律の規定や概念、裁判例を説明しつつ、迅速かつ現実的な解決案を提案することで、問題を解決できる可能性があります。

そのために、顧客に対して理解しやすい形で説明できる十分な知識と経験が不可欠です。

不動産の専門家として、顧客に信頼されるよう常に努力し、問題解決に尽力したいものです。