不動産売却を成功させるためには、第一印象が極めて重要です。

内覧者が物件に足を踏み入れた瞬間に、「ここに住みたい」と思わせることができるかどうか、これが成功の鍵となります。

直感に訴えかけることができれば、物件の訴求力は飛躍的に高まるのです。

これは単なる美観の追及ではなく、物件の価値を最大限に引き出し、競合物件との差別化を図るための戦略的なアプローチです。

私たち不動産のプロは、立地や規模、築年数、近隣の売買事例といった客観的なデータに基づいて物件を評価するように訓練されています。

そのため、瀟洒で統一感のあるインテリアが整った室内であっても空家の状態を容易に想像でき、見映えに大きく影響されることはありません。

一方で、一般の購入検討者は「この物件に住みたい」という直感的な印象に強く影響されます。

わずかな手間で交渉を優位に進められるだけでなく、最終的な売却価格にも大きな差が生まれるのです。

この直感的価値を創造し、客観的価値を引き出す手法がホームステージングです。

欧米の中古不動産市場では、ホームステージングはすでに標準的な手法として広く採用されています。

例えば、アメリカのコールドウェル銀行の調査によれば、ホームステージングを施した物件は、未実施の物件と比較して売却期間が半減し、希望価格より6%以上高く売却できたという結果も報告されています。

日本国内では、まだ十分に普及しているとは言えませんが、近年では、不動産情報サイトがCG技術を駆使した「ホームステージングサービス」を展開するなど、手頃な価格で利用できるバーチャルホームステージングも増えつつあります。

しかし、ホームステージングを採用する際には注意が必要です。先日、ある顧客から「ホームステージング済の物件で騙された」という相談がありました。

詳細を聞くと、設置された家具で隠されていた壁に大きな汚れがあり、それを事前に知らされないまま購入したとのことでした。

このケースでは、意図的に隠蔽していたことが立証できれば責任を問うことも可能ですが、原則として中古物件は「現況渡し」とされているため、壁や床の変退色は当然に発生するものとされ、どこまで責任を追及できるかどうかは難しい判断となります。

ホームステージングは非常に効果的な手法である一方で、費用面や実施時期、そして注意点を正確に理解しないまま進めると、思わぬトラブルを招き、期待した効果が損なわれることもあります。

本項では、ホームステージングの効果的な活用法から想定予算、そして問題を未然に防ぐために必要な注意点について検証します。

バーチャルかリアルか

実際に家具を購入してレイアウトするリアルホームステージングは、物件の規模やインテリアのグレード・数によって異なりますが、コーディネーターへの依頼料も含めて、一般的には数十万円必要です。また、家具をレンタルする場合でも、月額で3万~5万円程度の費用が発生します。

一方、バーチャルホームステージングは、物件の室内画像を送付し、制作側がCGを用いてインテリアを配置した画像を提供するか、あるいはユーザーがシステムを使用して自ら作成できるサービスを提供する企業もあります。

静止画とパノラマ画像では料金も異なりますが、一般的には1枚あたり2千円から1万円以下で提供されています。

費用面を重視し、視覚的に魅力的な画像をホームページやSUUMOに掲載して反響を得ることが主な目的であれば、バーチャルホームステージングが最適だと言えるでしょう。

しかし、内覧時に顧客が受ける印象には十分な留意が必要です。

内覧時に「思っていたのと違う」といった言葉がよく聞かれるように、期待とのギャップが大きくなるほど、購入意欲は低下する傾向にあります。

このような印象変化は、商談の妨げにしかなりません。

いくら「適切にインテリアを配置すればイメージ通りの生活ができる」と説明しても、一度損なわれた印象を取り戻すのは難しいため、慎重な対応が求められます。

ご存じの通り、バーチャルホームステージング、CG技術で作成した家具やインテリアを実際の物件写真やVR空間に配置して、購入希望者に理想的な居住空間を提供するサービスです。

提供されるCGの数はサービスによって違いはありますが、数千点以上のインテリアから選択可能で、手間を省きたい方にはプロのコーディネーターが作成したインテリアプランのパッケージも利用可能です。

内見時には、実際に家具が配置されたリアルホームステージングが好印象を与えることは間違いありません。

しかし、Zoomなどのオンライン相談件数が増加している昨今では、バーチャルホームステージングの画像を活用し、物件の魅力を効果的に伝えることで訴求力も高まるでしょう。

バーチャルホームステージングとリアルホームステージングのいずれを採用するかは、予算や物件価格に応じて判断することが求められます。

ただし、いずれを選択しても、その目的を明確に定めておけば、十分な成果を得ることができるでしょう。

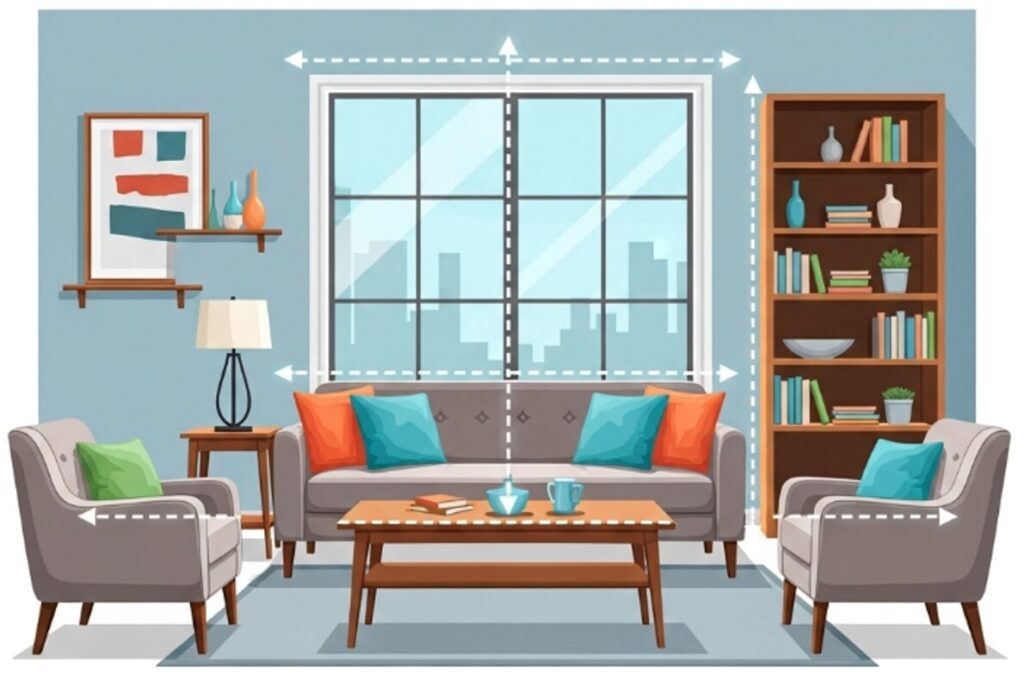

覚えておきたい、レイアウトの基礎知識

リアルとホームステージングとバーチャルホームステージングのいずれにおいても、重要なのは統一感とターゲット層の見極めです。

「違和感を覚える」、「瀟洒に感じない」といった原因の一つは、統一感の欠如です。

これは、インテリアプランニングにおける基本的な要素であり、配色・素材・テイスト・ライン・物量が重要とされています。

配色:過度に多くの色を使うと、目から入る情報量が増え、雑多でまとまりのない印象を与える可能性が高まります。居室ごとに5色以内が適正とされ、理想的な比率はベース70(床・壁など):アソート25(家具・カーテンなど):アクセント5(小物類)あるいは60:30:10の黄金比を用いることが推奨されています。

素材:アソートやアクセントを選択する際には、ウッド、メタル、ファブリック、革、ガラスなどの素材を統一することで、すっきりとした印象を演出できます。

テイスト:センスが最も問われるポイントであり、色や素材が一致していても、テイストによって印象は大きく異なります。各要素のバランスと調和を意識することが重要です。

ライン:部屋全体の要素に規則性を持たせることも大切です。配置する家具の高さと建具や窓のラインが整っていないと、部屋全体がちぐはくな印象を与えます。直線部分に規則性を持たせることで、統一感を与えるだけではなく、空間を広く見せる効果にも期待できます。

物量:家具の配置を控えめにし、適切な余白を確保することも重要です。物量が多くなるほど視覚的な情報が増え、雑多な印象を与えます。色や形を統一しつつ、連続性や規則性を意識した配置を心掛けることで統一感を演出できます。

これらの要素は非常に重要なポイントですが、無難な素材や色、形を用いたシンプルなアイテムばかりでは、単調で退屈な印象を与える可能性があります。

より高度なテクニックとして、部分的に配色や素材を切替え、統一感をあえて裏切ることで、インテリアに深みと面白みを与えられます。

また、いくら統一感を適切に演出しても、物件の特性によって変化するターゲット層を見誤れば、その効果は失われます。

例えば、純和風の住宅に南欧風の家具を配置しても、違和感が残る感だけでしょう。

そのため、建物の外観を意識して統一感をもたせると同時に、単身者かファミリー向けか、また間取りがどのようなコンセプトで設計されているかを考慮し、ターゲット層に最適なホームステージングを実施することが求められます。

ターゲット層の絞り込みと特色

ターゲット層の絞り込みが、ホームステージングの成功を左右します。

単身者やDINKS、ファミリー、シニア層など、ターゲットのライフスタイルに合ったインテリアを選定することが重要です。

具体的には、次のようなポイントに留意すると良いでしょう。

- 単身者

●コンパクトかつ機能性を重視。デザインやカラーはシンプルかつ明るめにする。

●間取りは収納が少ない傾向にあるため、整理整頓を意識した家具配置をする。 - DINKS

●オープンキッチンやダイニングを中心に、生活導線を重視した家具配置。

●ミニマリストスタイルやモダンでスタイリッシュな家具配置を好む傾向が高い。

●明るく開放感のあるカラーを好む傾向が高いため、ベージュ、グレー、ホワイトなどのニュートラルカラーで落ち着いた印象を与えつつ、適切にアクセントカラーを採用して個性を演出すると好印象を与えます。

●DINKS層は趣味や個性と大切にするため、アート作品やデザイン性の高い小物、インテリア雑貨を適切に取り入れることで好感度は上がります。また、リビングの一角をパーテーションで区切ったワークスペースの提案も有効です。 - ファミリー

●居住性の良さを重視したリラックス感のあるデザインが好まれます。

●家族全員が集まるダイニングスペースの提案、子供向けの遊び心を演出する小物や装飾も効果的です。 - シニア

●安全性を最優先にした家具配置。高さにも配慮し、圧迫感を与えない移動しやすい空間作りを提案することが必要です。

●視認性を高めた暖色系のカラー(赤、オレンジ、黄色など)と、リラックス感が演出できるアースカラー(ブラウン、ベージュ、ブルー、グリーンなど)を適切に織り交ぜた、「色彩のバリアフリー」を意識することが肝要です。目のレンズにあたる水晶体は加齢に伴い濁りはじめるため、60歳代で70~80%、80歳以上はほぼ100%白内障となると言われています。色覚が低下している状態ですから、デザインだけではなく色彩にも配慮することが肝要です。

成功と失敗の事例

不動産市場における競争が激化する現在において、ホームステージングは物件の魅力を最大限に引き出し、早期売却や高値取引を実現するうえで有効な戦略となっています。

本項では、空間の持つ潜在的な価値の引き出しに成功した事例をご紹介します。

事例1:築年数を感じさせないDINKS向けのモダン空間

良好な立地にもかかわらず、築年数が経過した2LDKの物件だったため反響も弱かったため、ターゲットをDINKSに絞り込みリアルホームステージングを行った事例です。

モダンでシンプルな家具を厳選し、空間を広く見せるオープンなレイアウトを採用しました。

リビングにはスタイリッシュなソファを、ダイニングには機能的かつ洗練されたデザインのテーブルを設置しました。

ベースカラーはベージュとグレーで統一しつつ、アート作品や小物にグリーンやゴールドのアクセントカラーを巧みに取り入れ、洗練された温かみを演出しました。

このホームステージングにより、単なる美観の向上に留まらず、落ち着いた空間でありながらも視覚的に温かみを感じさせる新しいライフスタイルに提案に成功しました。

その結果、リアルステージング後、わずか2週間で売却が成立しました。

事例2:距離のハンディキャップを克服したファミリー向けの温もり提案

駅から18分と不利な条件のファミリータイプ分譲マンション。

しかし、市役所や病院、商業施設が近接しているという利点はありました。

そのため、ファミリー層に特化したバーチャルホームステージングを実施しました。

低価格の物件であったためリアルホームステージングの予算は確保できず、バーチャルを採用しました。

収納力を高めるオープンラックや収納棚を随所に配置し、リビングの一角には子供が遊べるスペースと学習スペースを確保。

ベースカラーは落ち着いた色調で統一しながらも、子供スペースにはカラフルでポップな配色を取り入れることで、家庭的な温もりと楽しさが共存する空間を演出しました。

バーチャルホームステージングのため苦戦を予想していましたが、販売開始から約1ヶ月で成約に至りました。

これは、販売価格が適切であったことに加え、ターゲットのニーズを的確に捉えた空間演出が奏功した証でしょう。

また、バーチャルイメージが好評を博し、リフォームを依頼されるなど副次的な成功を収められました。

これらは成功事例が示すように、ホームステージングの成否は、単にセンスの良い家具を配置することではありません。

最も重要なのは、「誰に」対して物件の魅力を伝えたいのか明確にすることです。

ターゲットのライフスタイルや価値観を深く理解した上で、配色、レイアウト、家具の選定といった要素を適切に組み合わせることで、購入検討者の心をつかみ、迅速かつ有利な条件での取引が実現できます。

一方で、ターゲット設定が曖昧であったり、個性を過度に演出しすぎたりすると、かえって購入検討者の幅を狭めてしまうリスクがあります。

ホームステージングの目的を見失わず、基本に忠実なアプローチを心がけることが、成功への確実な道と言えるでしょう。

まとめ

不動産を売却される顧客は、誰もが迅速かつ有利な条件での取引を望んでいます。

特に空家の場合、その願いは切実なものとなるでしょう。

このような顧客の期待に応えるため、私たち不動産業者は多角的な販売戦略を構築する必要があります。

その中でも、ホームステージングは極めて有効な手段です。

未実施の物件と比較して売却期間が半減し、希望価格より6%以上高く売却できたという結果も報告されているのですから、この戦略を積極的に活用しない理由はありません。

しかし、単に導入しただけでは成功を得られません。

その効果を最大限に引き出すためには、ホームステージングの基本原則を深く理解し、戦略的な対策を講じることが不可欠です。

プロに任せきりにするのではなく、ターゲット層の明確化や効果的なレイアウトなど、本稿で解説した重要ポイントを理解して、主体的に関与することが成功の鍵となるのです。

この情報が、皆様の販売戦略の一助となり、より多くの成功を掴まれるきっかけとなれば幸いです。