2025年8月21日、愛知県安城市の公園緑地内で計画された木造公共施設の建築工事を巡り、8年以上にわたって繰り広げられた法廷闘争の第一審が終了し、施工業者の敗訴で結審したことが日経クロステックに報じられていました。

本件の主な争点は「施工不良の見解」と「契約解除の有効性」でした。

施工業者は、コンクリート基礎の打設後に発生した不具合について、「瑕疵ではなく、仮に瑕疵であったとしても補修で対応可能」と主張。

これに対し、行政側は「基礎を撤去して工事をやり直す必要がある」として契約を解除し、裁判に発展したのです。

第一審では行政側の主張が支持される結果となりましたが、結審までに完成予定から8年が経過しています。

実際の完成まで、さらにどれほどの時間が必要となるのでしょうか。

一戸建て住宅の新築工事時においても、基礎部分に発生したクラックが原因でトラブルが生じることはよくあります。

コンクリートの性質上、乾燥による収縮は避けられず、打設時期によってはこの問題が多発することもあります。

実際に著者も、基礎コンクリートの打設後に発生した微細なヘアークラックを指摘され、「コンクリートの性質上、クラックの発生を完全に防止することは不可能であり、また、現状のような幅0.1mm、深さ2mmにも満たない軽微なひび割れは構造上まったく問題がなく、国土交通省による住宅紛争処理の技術的水準においても許容範囲内とされている」と説明しても、なかなか納得が得られず、最終的に第三者機関の専門調査員に依頼して判定してもらった経験があります。

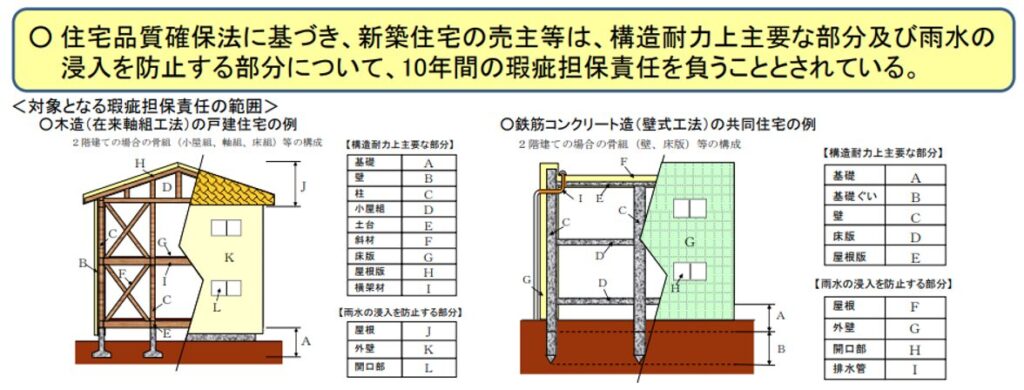

ご存じのとおり、居住用の新築住宅は「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づき、売主には構造耐力上の主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

これに加えて、住宅性能表示制度や紛争処理体制の整備も義務化されていますから、従来に比べ新築住宅の施工に関するトラブルは減少しています。

しかし、施工不良の発生率が劇的に減少したかについては疑問が残ります。

引き渡し後や施工中のトラブル案件が依然として多く報告されているからです。

そもそも、施工精度が許容範囲内であるか否かを判断するには、相応の専門知識と経験を有する専門家の実地調査が不可欠です。素人目で不具合が見受けられたからといって、その責任を直ちに追及することはできません。

これは新築住宅に限らず、リフォーム工事においても同様です。

にもかかわらず、施工不良とされる問題に対して対応を求められるケースは依然として多いのが現実です。

本稿では、そのような問題に対応する際に必要とされる基礎知識に加え、施工精度の許容範囲について詳述します。

基準的水準に精通する

新築住宅やリフォーム工事の契約不適合責任に対応するには、技術的水準に精通していることが必要不可欠です。

国土交通省は、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づき、「住宅紛争処理の参考となるべき技術的水準」を公開しています。これを熟読し、不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分の瑕疵についての相関関係を理解することが重要です。

詳細については、以下のリンクを参照されると良いでしょう。

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/2000/26aa0995/26aa0995.html

とはいえ、記載内容を正確に解釈して理解を深めるためには、前提として基礎的な建築知識が不可欠です。そのため、初学者にとっては難易度が高く感じられるかもしれません。

まずは、瑕疵保証保険を提供しているJIO(日本住宅保証検査機構)、JHS(ジャパンホームシールド)などが発行する技術資料や検査基準ガイドを取り寄せて学ぶことをお勧めします。これらの資料も、基礎的な建築知識がなければ理解が難しい部分もありますが、「住宅紛争処理の参考となるべき技術的水準」と比較すれば分かりやすい表現でまとめられており、さらに視覚情報も多く掲載されていることから、インターネットを活用して独学で学ぶことは可能です。

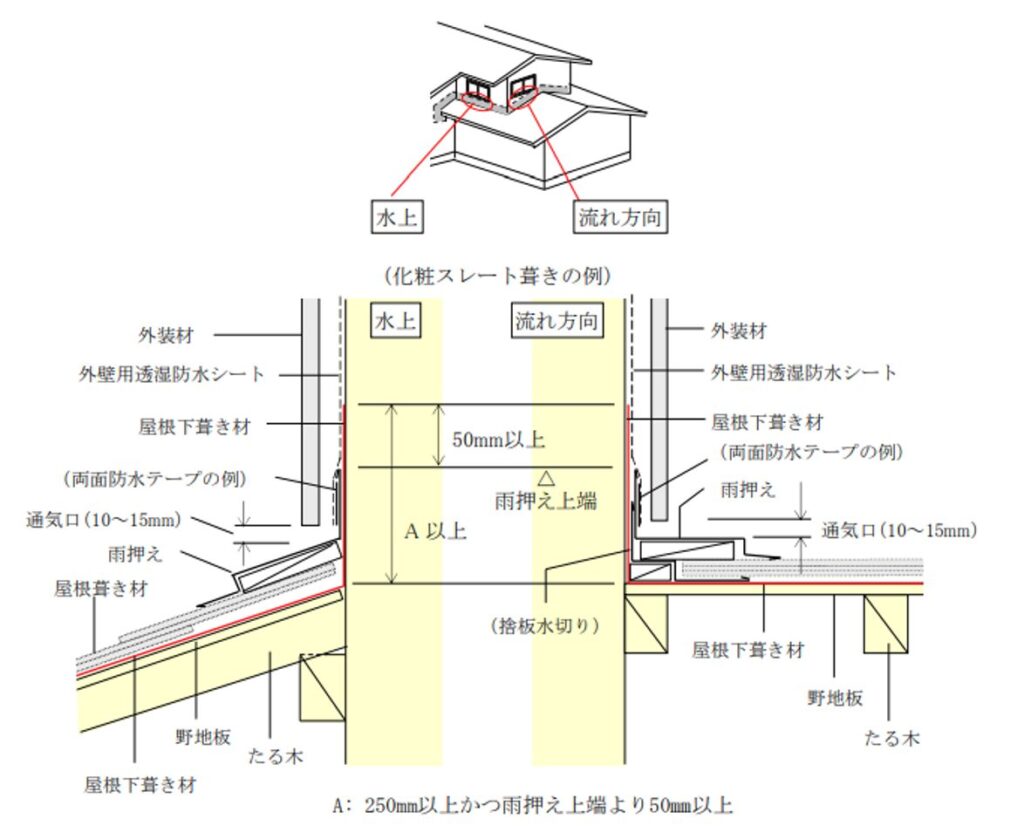

例えば、雨漏りの原因となることが多い屋根面と壁面の取り合いについて確認しましょう。

通気工法が採用されている場合、捨板水切りと雨押え部分における、外壁用透湿防水シートのかぶり厚と防水テープによる処理状態が特に重要です。言い換えれば、この部分さえ正しく処理されていれば、隙間からの雨水侵入を確実に防げます。

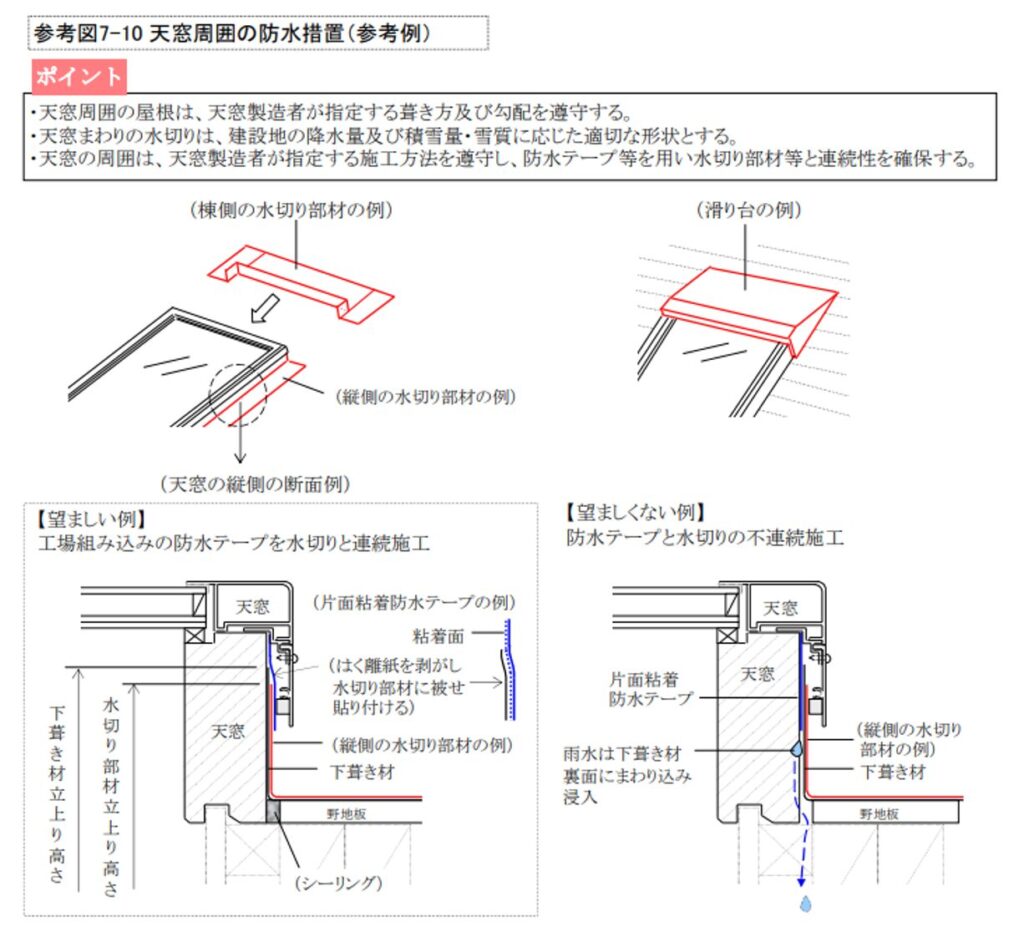

また、天窓からの水漏れもよく見られますが、降水量や積雪量・雪質などを十分に考慮した水切り部材を採用し、屋根と外壁の取り合い部と同様の配慮をすれば、雨水の侵入はほとんど防げます。

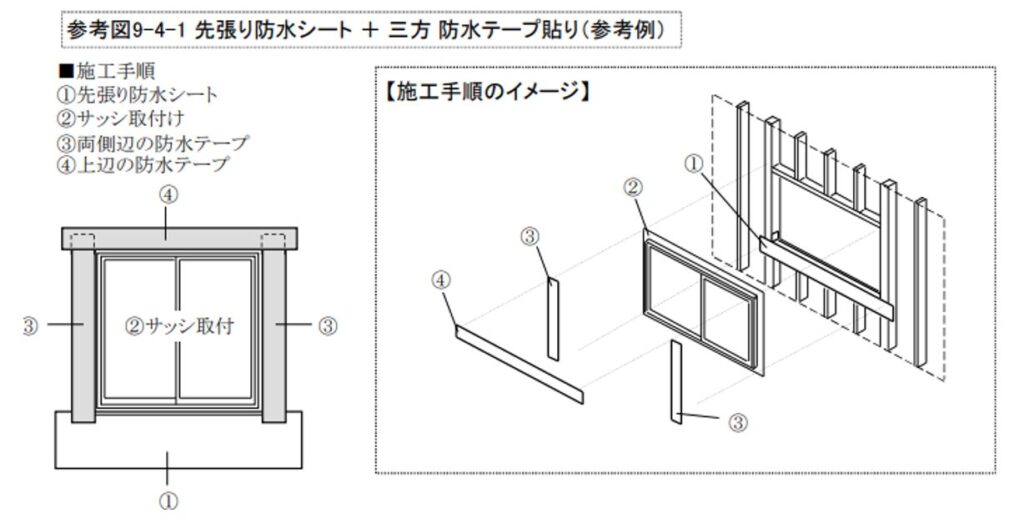

さらに、サッシからの雨水侵入に関しても、外壁用透湿防水シートと防水テープに関し「上張り先勝ち」の原則を守り、適切に施工されていれば、基本的に問題ありません。

このように、雨水の侵入を防止するために必要な施工基準はすでに確立されており、それが適切に実施されていれば基本的に問題はありません。

しかし、実際には、引き渡し後すぐに雨漏りが発生する事例も確認されています。

その要因は、職人による施工の不備、または現場管理者のチェック漏れです。

「品確法」に基づき、売主には構造耐力上の主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていますので、施工不備がその原因であれば、買主から責任を問われます。

売主も施工会社も、不適切な工事を実施して得られるメリットは一切ありません。

問題が生じれば手直しが必要となるのですから、これは当然のことです。

しかし、施工する職人は悪意なく、技術水準を理解していない場合があります。

そのため、現場管理者は施工の不備がないかを十分に確認し、必要に応じて是正を促す必要があるのです。

とはいえ、現場管理者が不足しており、一人あたりの担当現場数が多い場合、施工チェックが不十分になることがあります。

特に、防水処理後すぐに外壁が施工され、目視で確認できない状態になってしまうと、施工不良の発見が遅れます。

このような事態を防ぐためには、現場管理者に任せきりにするのではなく、営業をはじめ社員全員が技術基準について理解し、チェック体制を強化する必要があるのです。

技術水準と紛争処理

新築やリフォーム工事を手掛けるのは人であるため、どれだけ注意しても完璧には至りません。

このため、技術水準に基づく紛争処理においては、許容範囲が定められているのです。

例えば、先述した「住宅紛争処理の参考となるべき技術的水準」においては、床の傾斜が3/1000未満であれば問題であれば問題なし、6/1000未満であれば補修を検討、それ以上の傾きがあれば確実に補修が必要であるとの見解を示していますが、新築住宅の売主は保守約款で6/1000未満を許容としている場合が多いでしょう。

自社の施工基準で4/1000などとしているケースもありますが、いずれにしても基準内であれば許容範囲です。

著者は以前、消費者から「床が傾いている気がして試しにビー玉を置いてみたところ、一方方向に転がった」という相談を受け、現地でレベルを確認した結果、1mに対して0.3mmの勾配(3/1000勾配)であることが判明しました。

確かにビー玉は転がりますが、わずかに動いて止まる程度で、常に一方方向へ転がり続けるわけではありません。

この程度の勾配は許容範囲であり、問題とされません。

また、壁や天井に貼られる塩ビクロスは、施工後に収縮し、継ぎ目や付き合わせ部位が開くこともあります。

これは素材の性質上避けられない現象ですが、時として「施工不良だ」と指摘されることがあります。

同様に、下地の石膏ボードをどれだけ念入りにパテ処理を施しても、完全な平らにはなりません。

従って、クロスを貼った場合、光の角度によっては凹凸が目立つこともあります。

このような場合も施工不良だと指摘されることはありますが、壁の表面と垂直な鉛直面が交差する線で6/1000未満であれば、これも許容範囲です。

クロスの継ぎ目に関しては、収縮が収まる1年点検を目処にコーキングを充填すれば是正可能ですし、光の加減で気になる壁の凹凸については、許容範囲であればその旨を説明すれば十分です。

第三者機関の専門家によって確認されても、施工不備とは認定されません。

ここで重要なのは、許容範囲の正確な見極です。

技術水準に照らして施工不備が確認された場合には、適切に対応するのは当然の責務です。

しかし、素人の目による指摘であっても、事実関係を慎重に確認した上で、許容範囲内であれば資料を提示しつつ丁寧に説明し、納得を得る努力が必要です。

さらに、クレーム対応において最も注意すべきは、事実確認が済んでいない段階で安易に謝罪することです。「相手が謝罪したのだから自分の主張が正しかったのだ」と誤解される危険性があるからです。

したがって、「不愉快な思いをさせたことについてはお詫び申し上げます」といった表現を用い、誠意と事実を峻別する姿勢が必要です。

建築紛争は裁判に適さない

新築物件やリフォーム工事における契約不適合責任に関するトラブルでは、最終的に裁判によって決着をつける場合もあります。

しかし、建築紛争には多様な類型が存在し、事実関係の確認だけでも相応の時間と手間を要するため、裁判は必ずしも最適な手段とは言えません。

可能な限り当事者間の話し合いで決着をつけるのが望ましいのです。

建築を巡るトラブルの解決には広範な専門知識が求められます。

そのため、建築紛争は「専門訴訟の一類型」であるとされ、これに苦手意識を持つ弁護士も少なくありません。

冒頭で紹介した裁判の第一審判決に8年間もの期間を要したのは、証拠収集や論点整理だけでなく、おそらくは技術基準の判断が困難であったことも一因だったのでしょう。

迅速な解決を望む場合、法廷闘争より当事者間の協議による和解が双方にとって合理的です。

これを実現するには、クレームに対応する担当者だけでなく、営業担当も一定の知見と知識を備えることが重要です。

なお、ここでいう知見とは、下げ振りやレーザーレベルなどを用いた本格的な調査の実施を意味するものではありません。

先述した「住宅紛争処理の参考となるべき技術的水準」の理解に努めると同時に、現場調査では水平器、コンベックス、クラックスケール、スチールメジャーなどを活用し、簡易的に技術水準を逸脱した瑕疵が存在しないか確認することを推奨しているのです。

また、公共財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、「調査方法編・機器使用編」のページを公開しています。

https://reference.chord.or.jp/sr/ts/index.html

木造を在来軸組工法と枠組壁工法(ツーバイフォーなど)に分け、さらに鉄筋コンクリート造や鉄骨造に分類し、基礎、床、外壁、内壁、天井などに対し、想定される不具合原因やその調査方法、専門機器の使用方法などを詳細に紹介しています。

チェックシートも印刷可能で、実務に活用できます。

私たちが実施する、具体的な簡易調査の手順は以下のとおりです。

②相手方の主張聴取。

③事実関係の確認(想定される原因に基づき機器で調査)。

④外的要因の確認(天災地変等の影響)。

⑤詳細調査の必要性を検討。

⑥補修手配、または許容範囲内である旨の説明。

建物に関する瑕疵を主張する方の多くは、原因を特定し補修を行うことで快適な生活を取り戻すことを希望しています。

補修だけでは満足せず損害賠償を求める方もいますが、それは一部に過ぎません。

極端な要求には毅然と対応し、必要に応じて訴訟の検討が必要となる場合もあるでしょう。

しかし、建築紛争は長期化しやすいため、可能な限り話し合いで解決することが、双方にとっての最善策であることを忘れてはなりません。

まとめ

筆者はこれまで数多くの建築紛争に関与してきましたが、ほとんどは双方が納得できる形で円滑に解決しています。

中には、当方の主張や提案を一切斟酌せず、金銭的保証のみを強く要求された事例もありました。

こうした場合も、適切な対応を行うことで、最終的には解決に至っています。

必要なのは、知識の習得、適切な対応、そして毅然とした覚悟です。

近年は、SNSなどによる風評被害を過剰に恐れ、消極的な対応に陥るケースも見受けられます。

しかし、技術水準に不適合が認められる場合は適切に是正することが当然の責務です。

一方で、許容範囲内の事項について過剰な要求がなされる場合には、毅然と対応する姿勢が求めされます。

建築紛争の現場では、技術水準を正確に理解し、事実に基づき適切に判断・対応することが最も重要です。

この原則を踏まえ、クレーム対応や調査に臨むことで、双方にとって納得できる解決を実現することが可能となります。