空き家の増加は、いまや所有者だけでなく地域社会全体に影響を及ぼす深刻な課題となっています。

実際、その売却や利活用に関し、私たち不動産業者への相談件数は年々増加しています。

とりわけ管理不全の空き家は防災や防犯性の観点から地域の安全性を脅かすため、所有者からではなく、隣家や町内会などから相談が寄せられるケースも増えているのです。

こうした相談に的確に対応するためには、空き家の破損状況の傾向や管理が行き届かない背景、さらには買い手・借り手の募集実態など、所有者が抱える課題を正しく知ることが不可欠です。

国土交通省は令和7年8月29日、「住生活基本計画」施策検討の基礎資料とするため調査した「令和6年空き家所有者実態調査結果」の結果を公表しました。

本稿では、この最新調査結果を中心に、必要に応じて過去の結果と比較しながら空き家問題の実態と所有者の課題、そしてその解決策の方向性について考察します。

築年数と空き家の因果関係

国土交通省による「空き家所有者実態調査」は、今回公表された2024年調査で10回目となります。

初回は1980年(昭和55年)に実施され、その後は概ね5年ごとに行われており、前回調査は令和元年に実施、令和2年に結果が公表されました。

類似調査として総務省による「土地統計調査」がありますが、目的が異なります。

土地統計調査は住宅・非住宅を含む建物と居住世帯の実態を明らかにすることで、地域別の居住動向と推移を把握することを目的としています。

一方、空き家所有者実態調査は、土地統計調査で「居住世帯のない空き家を所有している」と回答した世帯から約13,000~14,000世帯を無作為に抽出し、管理状況や利用動向などを詳細に把握することで、空き家対策の基礎資料として活用されます。

調査結果を参考にする私たちは、調査目的の違いを正確に理解しておく必要があります。

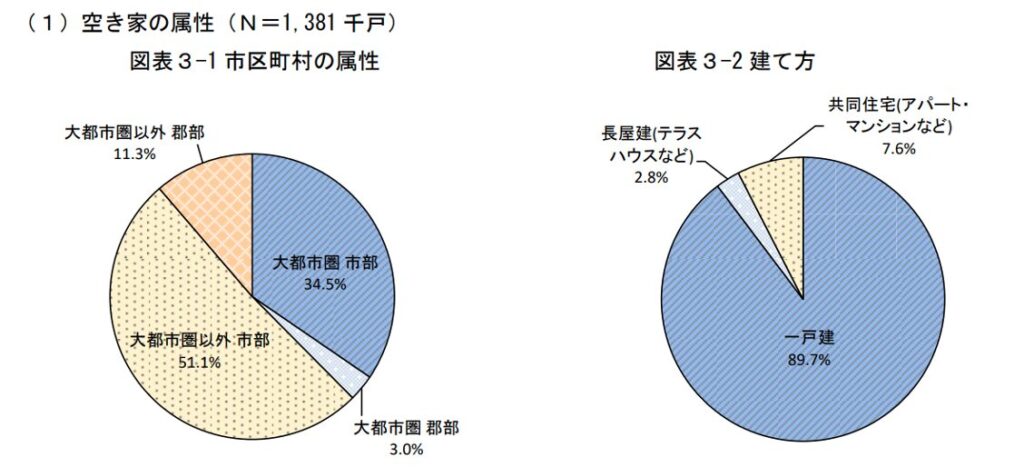

不動産業者としてまず注目すべきは、空き家の分布と物件種別です。空き家の多くは地方圏に存在すると認識されています。

実際、51.5%は大都市圏外の物件です。しかし、圏内にも34.5%存在しており、さらに、空き家の89.7%が一戸建てである点も注目すべきです。

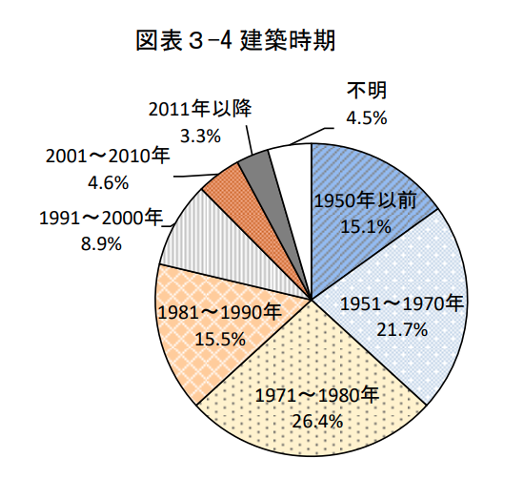

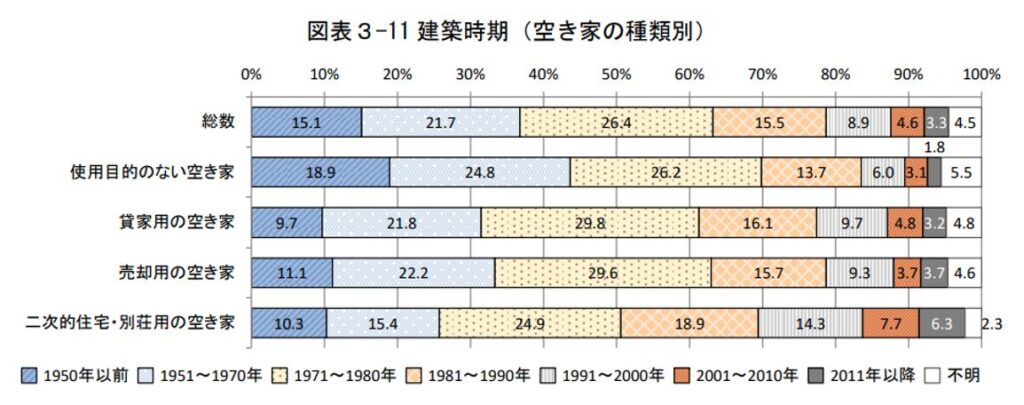

また、空き家は「築古」というイメージがあるとおり、築後54年~75年の空き家が全体の63.2%を占めているとの実態があります。

しかし、建築時期不詳を除いた残り32.3%は築44年未満の物件です。

適切な管理が実施され、さらにリフォームやリノベーションを実施すれば十分再利用可能ではないかと考えられるのです。

この場合、なぜ適切な維持管理が実施できないかを検証する必要があります。

想定される理由としては、居住地から空き家までの距離、維持管理に要する費用の拠出、再利用に関し立地・地域特性が及ぼす影響、労力に要する時間的制約などが考えられます。

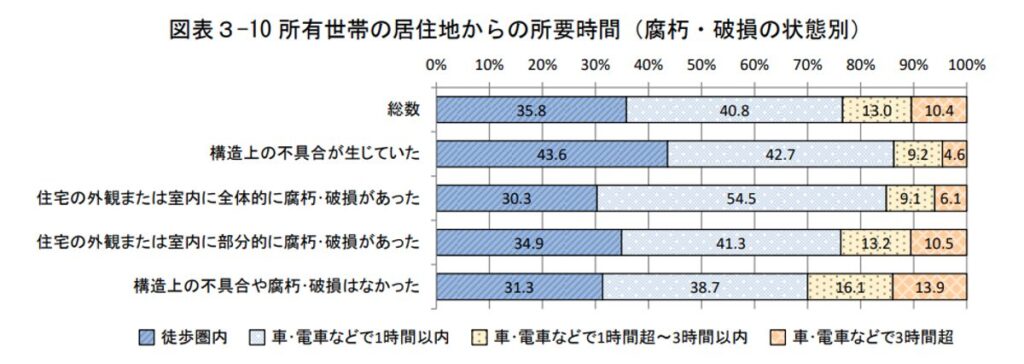

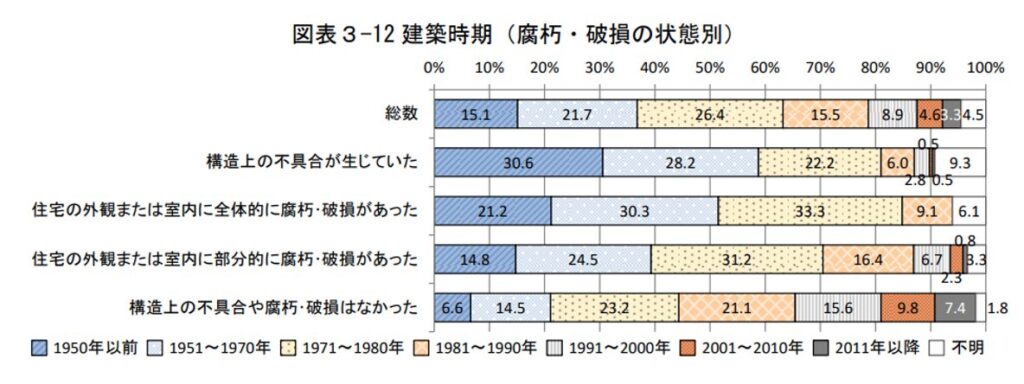

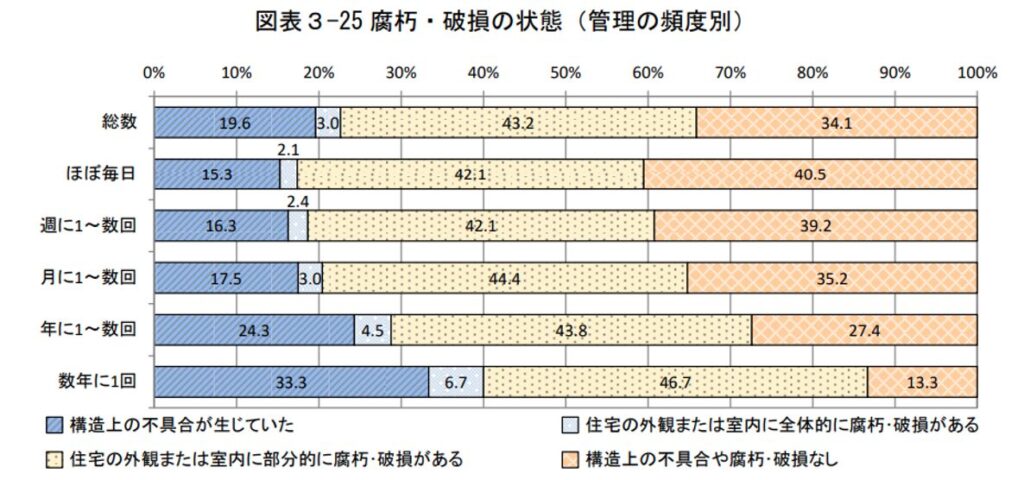

しかし、居住地から空き家までの距離に関しては、徒歩圏あるいは車・電車で1時間圏内の物件であるにもかかわらず構造上の不具合が生じている割合は86.3%と高く、空き家までの距離のみが管理不全の原因ではないことが窺えます。

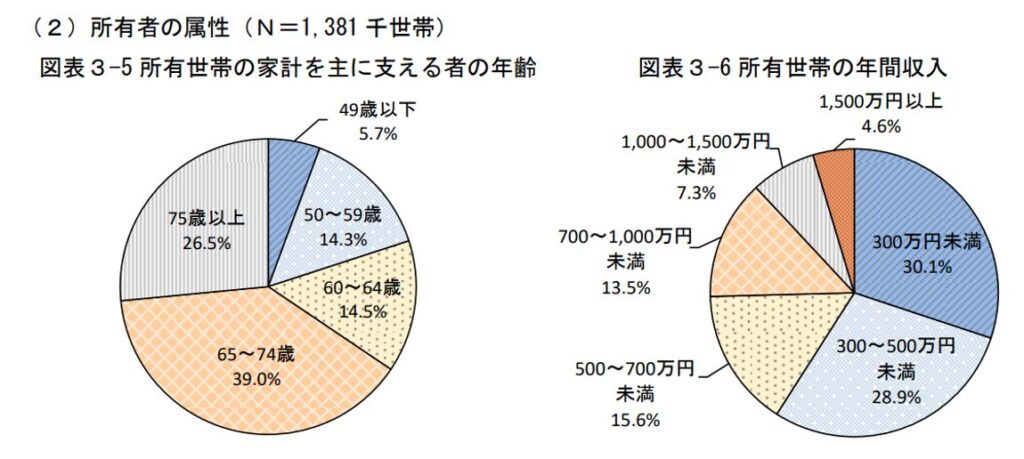

そこで所有者の年齢と所得に注目したいと思います。

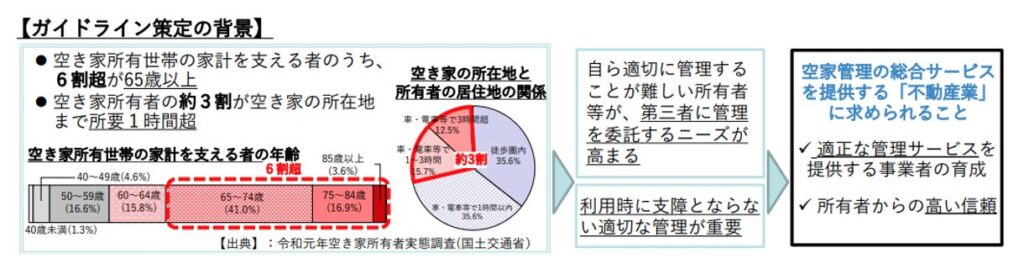

所有者の年齢層を見ると50歳以上が全体の94.3%を占め、さらに年間収入500万円未満が全体の59%を占めています。

こうした属性傾向からは、適切な維持管理やリフォームの費用を捻出できないことが、空き家として放置される要因の一つであるとの推測も成り立ちます。

実際、築年数だけで判別すると再利用可能に見える物件でも、相続問題や立地条件、地域需要といった要素が影響し、空き家化を招いているケースは少なくありません。

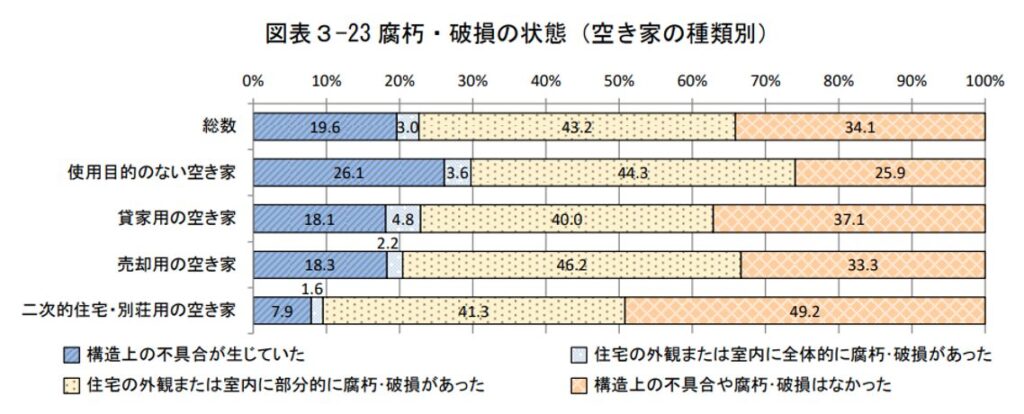

築年数と腐朽・破損状態に関する調査結果を見ても、1980年以前に建築されかつ使用目的のない空き家ほど構造上の不具合が生じている割合が高く、二次的住宅・別荘用など使用目的が明確な住宅ほど、築年数によらず構造上の不具合が少ない傾向を確認できます。

さらに考察すべきは、こうした所有者属性と空き家の傾向が、今後の空き家対策の方向性に直結するという点です。

高齢・低所得者の割合が高い現在においては、行政による修繕支援制度や利活用補助の仕組みは不可欠であり、特に、需要の乏しい地域においては、再利用よりも除去・跡地活用を促進することが現実的な対応策となるでしょう。

管理不全空き家や特定空き家に指定して罰則を科すだけでは根本的な問題は解決しません。

そのため、不動産業者が担うべき役割は媒介にとどまらず、所有者の生活実態を踏まえた上で、リフォーム・解体・利活用のいずれが最適解であるかを共に検討し、行政施策や金融支援策とつなげる橋渡しとなることが重要です。

調査結果を読み解く力と現場での提案力を兼ね備えた業者こそが、空き家問題の実行的な解決に寄与できるといえるでしょう。

空き家の取得経緯は相続ばかりではない

相続に関する専門家として一般に想起されるのは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった士業でしょう。

しかし、相続財産に不動産が含まれている場合、私たち不動産業者も重要な相談先となり得ます。

日常的に多様な不動産取引に関与し、知見を磨いている以上、適切なアドバイスを行うことが可能だからです。

もっとも、相続に関する問題は多岐にわたり、法的知識と経験が不可欠であると同時に手間がかかるとして、敬遠されがちです。

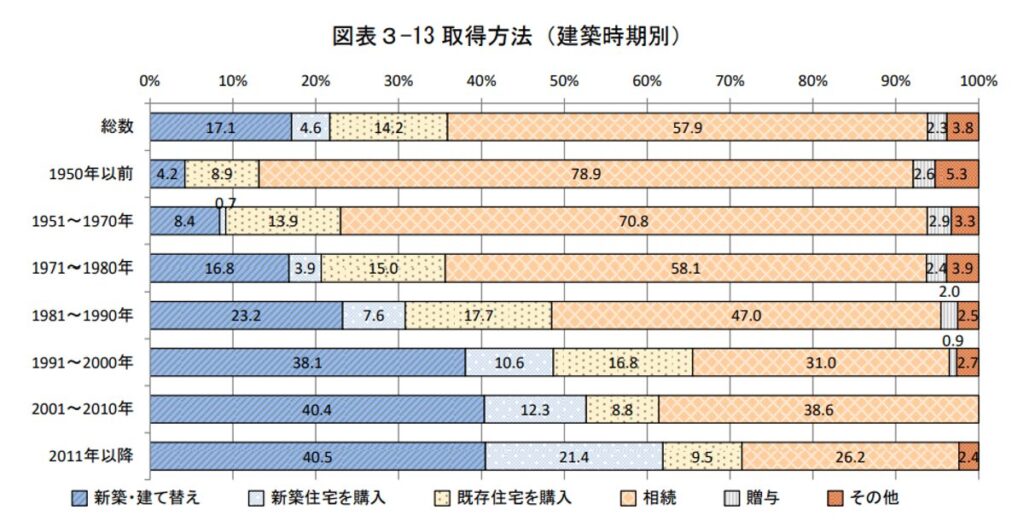

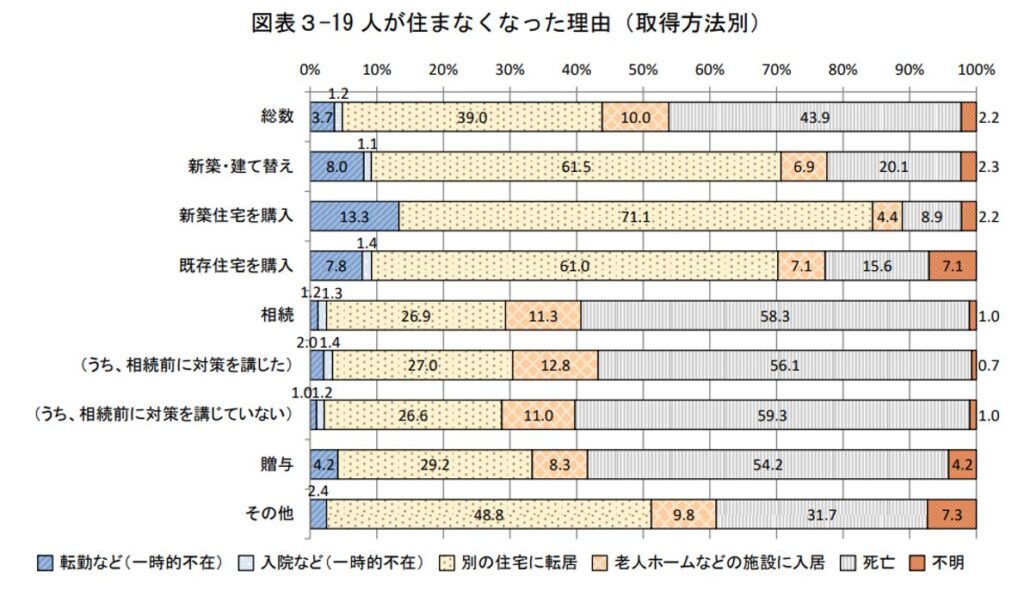

しかし、空き家の約58%は取得経緯が相続とされていますから、空き家増加を防止する観点からも学びを深め、積極的な関与が求められます。

何より、他社が苦手意識を持って消極的な現状は、言い換えればビジネスチャンスと捉えることもできるのです。

競合が少ない今だからこと、積極的に関与して経験を積み重ねることが得策でしょう。そのためには、まず空き家取得の傾向を理解する必要があります。

空き家の取得経緯をみると、築後45年以上(1980年以前の建築)の物件ほど相続により取得した割合が高く、実際、築55年以上の物件は70.8%が相続によって取得されています。

一方、平成3年以降に建築された空き家は、注文住宅の建築や建売住宅の購入といった、自らの意思による取得が中心です。ただし、このような住宅が空き家化しても、賃貸転用や売却などが検討されていることが多いため、持て余される空き家の大半は相続により取得されていると考えられます。

したがって、依頼を増やしたいのであれば、相続協議の段階から関与するのが有効な手段と言えるでしょう。

相続不動産を有効に活用するためには、事前の準備が不可欠です。

相続発生時に紛争を生じさせないためには、あらかめ相続財産の詳細を明らかにし相続人間で方向性を定めておくことが有効です。これにより、遺産分割協議も比較的スムーズに進められます。

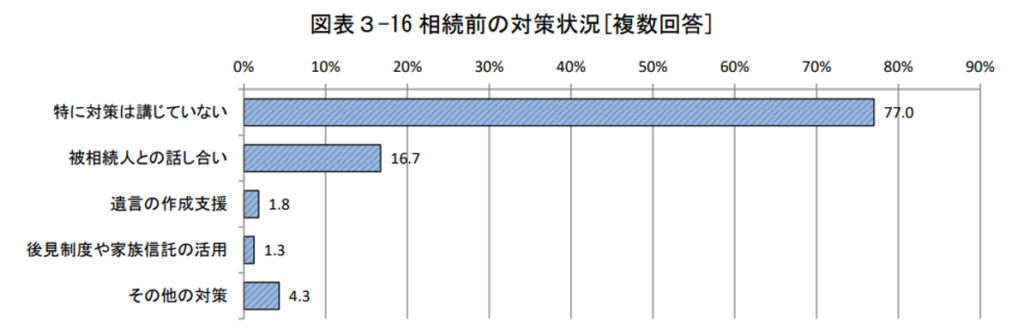

しかし、被相続人が存命中に遺産について話し合うことに心理的抵抗を覚える人は多く、実際に空き家所有者の77%は、相続前の対策を講じていなかったと回答しています。

事前対策の不足が空き家の一因となっている可能性は高く、相談対応にあたる私たちはこの点を十分に理解しておく必要があります。

住宅は人が住まなくなると急速に老朽化が進むため、適切なメンテナンスや、こまめな清掃・風通しといった日常的な配慮が欠かせません。

しかし、利用方針が定まらなければその負担が重荷となり、やがて管理の頻度が減り、腐朽や破損が進行してしまいます。

その結果、近隣へ悪影響を及ぼし、自治体から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になったり、解体命令が発せられたりなど、多大な不利益を受けることになるのです。

従前であれば、あえて所有権を移転せず所有者の所在を不明にし、自身へ及ぶ不利益から逃れようと考える人も多かったでしょう。

しかし、ご存じのとおり令和6年4月からの改正不動産登記法施行により、相続登記が罰則付きで義務化されています。

移転登記は任意だから行わなくてもよいとの抗弁は通用しないのです。

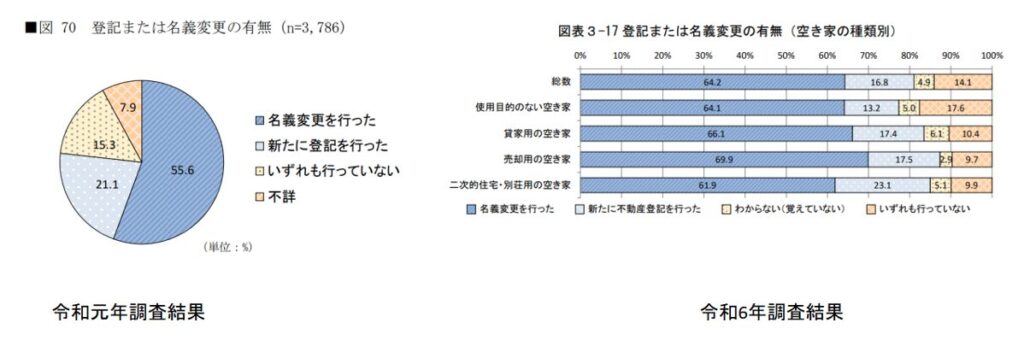

義務化による影響もあるのでしょう、令和元年調査で76.7%(新たに登記した件数を含む)であった登記件数が、令和6年調査では81%まで増加しています。

しかし、5年間で4.3%の上昇にとどまっていることから、必ずしも十分な成果が得られているとはいえません。

今後は、相続登記義務化と不履行時の罰則について、私たちは相続相談を通じて周知活動を行い、不動産の空き家化防止に尽力する必要があるのです。

適切な助言が肝要

「人が亡くなった住宅は事故物件となり、告知が必要なため売却も困難と聞いた。だから、当面は所有したままにしておく」

これは、遠方の相続物件を管理できずに悩む所有者の声です。

確かに、発見が遅れ特殊清掃を要した場合には、告知が必要と判断されることもあります。

しかし、原則として自然死や住宅内での不慮の事故による死亡に告知義務の対象ではありません。

利用目的が定まらず、管理も行き届かない空き家所有者の中には、このような誤解を抱いている方も少なくありません。

実際、調査結果を見ても、人が住まなくなった理由の43.9%は「死亡」です。

その中には告知対象となる事例も含まれているでしょう。

しかし、誤った認識により賃貸転用や売却に躊躇しているのであれば、その思い込を正すことが肝要です。

合理的な理由があって所有を続けるのであれば別ですが、適切な管理ができないのであれば、早期売却が得策です。

実際、利用目的のない空き家ほど構造上の不具合が発生している割合が高く、また管理頻度が低いほど建物の腐朽・破損が進行するのは当然であり、調査データもそれを裏付けています。

したがって、所有者が誤解しているならそれを正し、有効な対策を提示することこそ、私たち不動産業者に課せられた責務なのです。

問題の根底は管理不全

空き家が増加すること自体が直ちに問題とされるわけではありません。

管理不全の空き家が増加し、近隣の住環境に悪影響を及ぼすことが問題なのです。

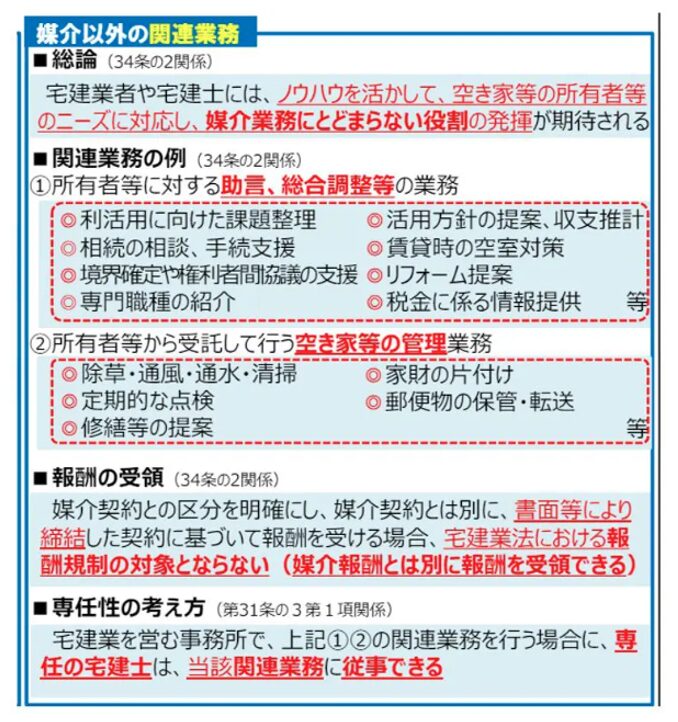

国土交通省は空き家増加の抑制に向け、媒介報酬規制の見直しとあわせてコンサルティング業務を強く推進しており、その中には空き家管理サービスの提供も含まれています。

具体的には、助言や総合調整に加え、除草・通風・通水・清掃・家財の片付け、郵便物の保管や転送、定期的な点検業務などの業務について、媒介契約と区分して受任できるものとし、媒介報酬とは別にその報酬を受領できると明言されています。

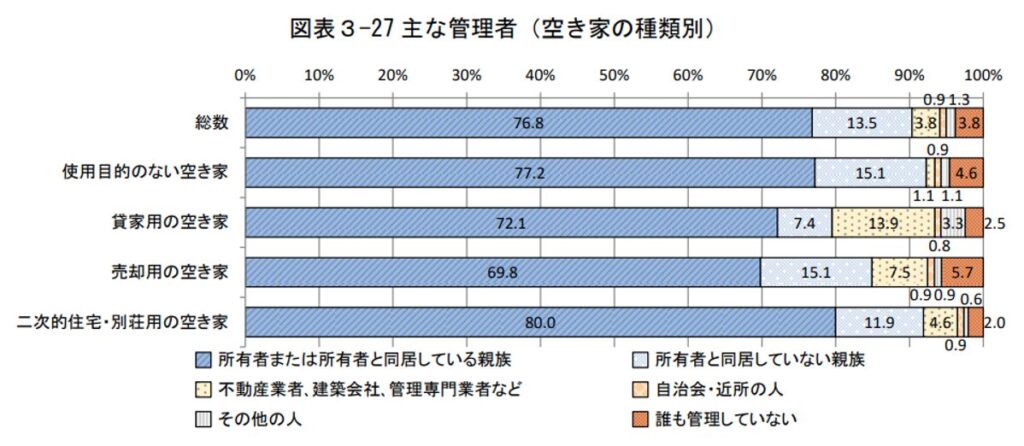

これらの業務は新たな収益機会となり得ますが、実際には普及が進んでおらず、不動産業者も積極的に提案していない状況が窺えます。

今回の調査でも、使用目的のない空き家の管理を、不動産業者が受任している割合は1%未満に留まっています。

その要因として、制度の認知不足に加え、不動産業者自身が適正料金の算定に戸惑っている点が挙げられます。

実際、「空き家の管理を依頼されたが、管理費の相場が分からない。もっとも、大した金額も請求できないだろうし、それで責任を負わされては割に合わない」との声も少なくありません。

国土交通省は「媒介報酬とは別に報酬を受領できる」としているものの、金額の目安は示していません。実務上は、管理内容・頻度・物件までの距離などを総合的に勘案し、個別に算出する必要があるのです。

目安として、賃貸転用時に想定される賃料の3~5%を基準に、管理内容を加味して調整するケースや、基本となるサービスを定めたうえで5,000~15,000円程度としているケースが一般的です。

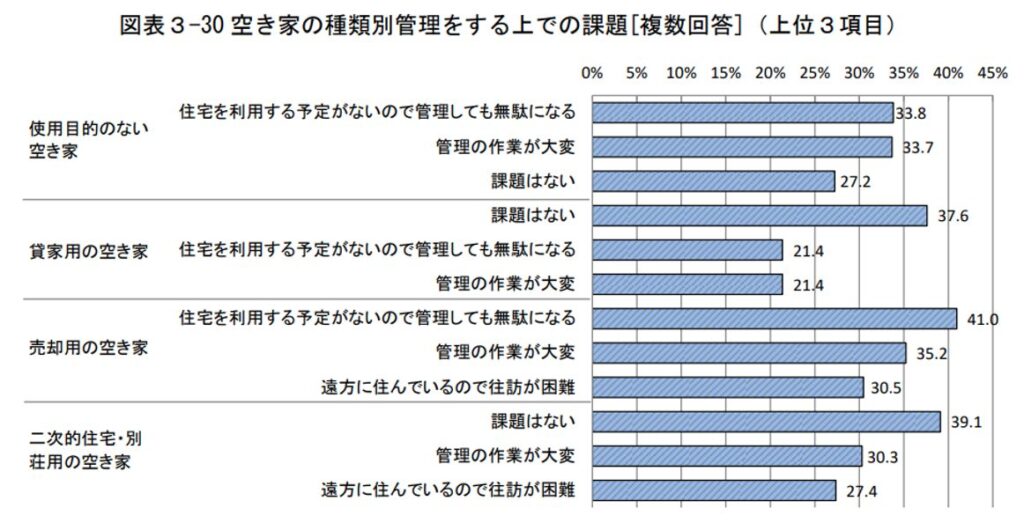

しかし、物件所有者の多くは「管理費用を無駄」と捉えていることが調査で明らかになっています。

しかし、人が住まなれば住宅の老朽化は急速に進み、その改善には管理費をはるかに上回る費用がかかります。

この事実を的確に伝えることも、私たちの重要な役割の一つです。

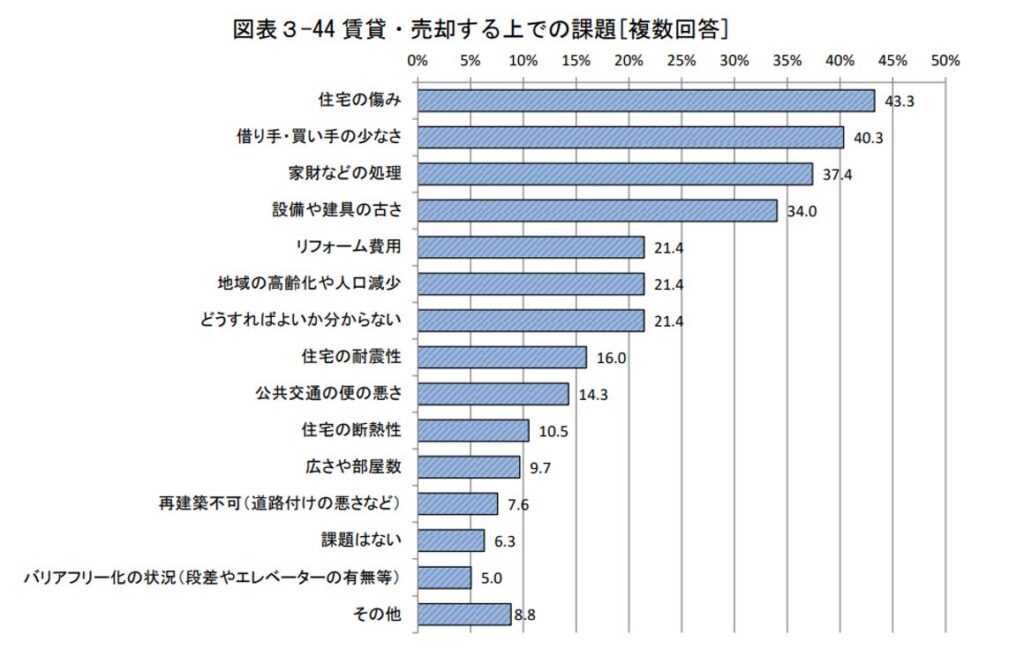

実際、空き家を賃貸・売却するうえの課題として、43.3%の所有者が「住宅の傷み」を挙げているのです。

その他にも、家財処分、リフォーム費用、耐震性など多様な課題が挙げられていますが、いずれも私たち不動産業者が問題の解決に向け助言できる領域です。

したがって、個々の所有者が抱える課題を的確に把握し、適切な解決策を提示することが不可欠なのです。

まとめ

本稿では、「令和6年空き家所有者実態調査結果」をもとに、筆者が注目したポイントに関し検証・解説を試みました。

ただし、データの読み解きは利用目的や知見によって変わるため、本稿の見解や対応策は、あくまで筆者の主観的な解釈である点についてはご留意ください。

調査結果の詳細は、以下の資料で確認し、自ら紐解くことが重要です。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001907491.pdf

(出典:国土交通省、令和6年空き家所有者実態調査結果)

空き家の増加は社会的な喫緊の課題であり、不動産取引の専門家として私たちは、その抑制と適切な管理の実現に向けて協力する責務があります。

しかし、都心部など一部地域の価格上昇が市場全体を牽引し取引を活性化させているものの、地方圏、特に老朽化した空き家は売却や賃貸転用の需要自体が乏しく、利活用の途が閉ざされる場合もあります。

そのような状況であっても、所有者には管理責任があります。早期であれば相続放棄という選択肢もあり、申請期限が過ぎた場合でも相続土地国庫帰属制度の活用が検討できます。

また、地方圏であっても、適切な提案によって需要が生まれる可能性があります。

私たち不動産業者は、空き家の増加防止に向けた活動を通じて、新たな収益機会を得ることも可能です。

その実現には、正確な情報収集と検証、さらには個々の所有者に応じた適切な助言が不可欠となるのです。