公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、20歳から65歳の全国の男女5,003名を対象に、住まいに関する定点・意識調査を実施し、その結果を2025年9月23日、『2025年住宅居住白書』として公開しました。

本調査は、昭和59年に全宅連が定めた「不動産の日」である9月23日に公開されており、過去の調査結果は2008年まで遡って確認できます。

民間調査でありながらこの大規模な継続性は、単年の結果に留まらず、時代の趨勢を把握する重要な指標となり得ます。

本稿では、過去の長期的な調査結果を紐解きながら今回の最新動向を多角的に俯瞰し、ポスト・コロナ時代における一般消費者の住宅に対する意識変容について深く考察してまいります。

経済的要因による「諦め」が増加

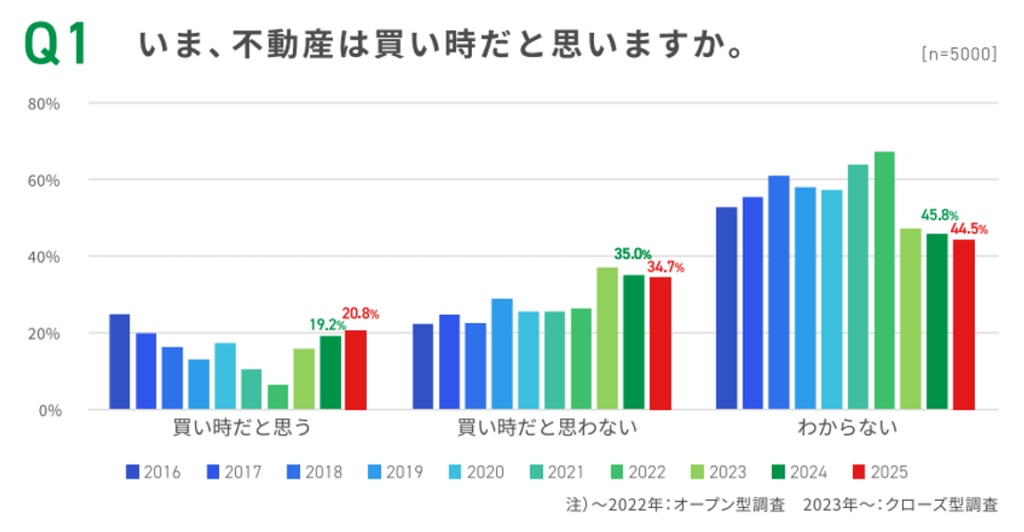

「不動産は買い時だと思うか」との質問に対し、2025年調査結果では「買い時だと思う」との回答結果が前年比1.6%増の20.8%となっています。

最も低迷した2022年を底に、この割合は回復傾向にあることが確認できます。

一方で、「買い時だと思わない」との回答も34.7%(微減)を維持しており、2016年以降、「買い時だと思う」との回答件数を、一貫して上回る慎重な姿勢が継続している点には注目すべきです。

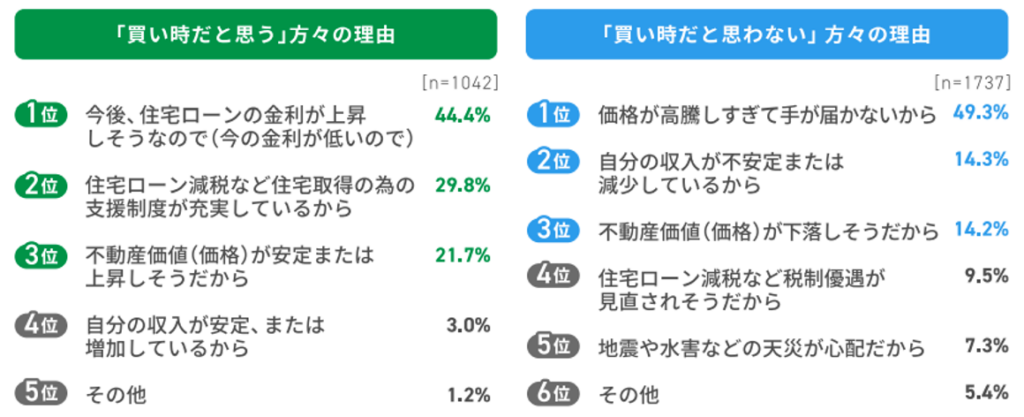

買い時だと回答した層の主な理由は、金利上昇前の優位性に加え、住宅ローン減税を始めとする支援制度の充実を挙げています。

対照的に、非買い時層は、価格高騰や収入不安を最大の理由としています。

特筆すべきは、非買い時層の意識変化です。

2023年および2024年の調査結果で最も多かった、「不動産価格が下落しそうだから」という回答が、2025年調査では3位に転落しています。

この意識変化は、価格下落への期待が薄れ、当面は高騰傾向が続くと見込んだ結果、現状の高水準な価格への諦めや焦燥感が増加していることを示唆していると考察できます。

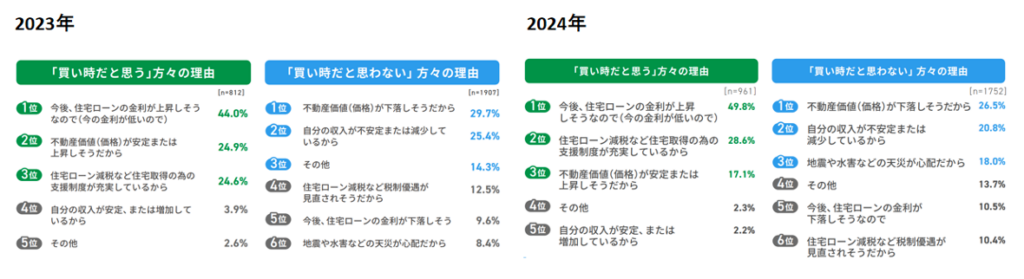

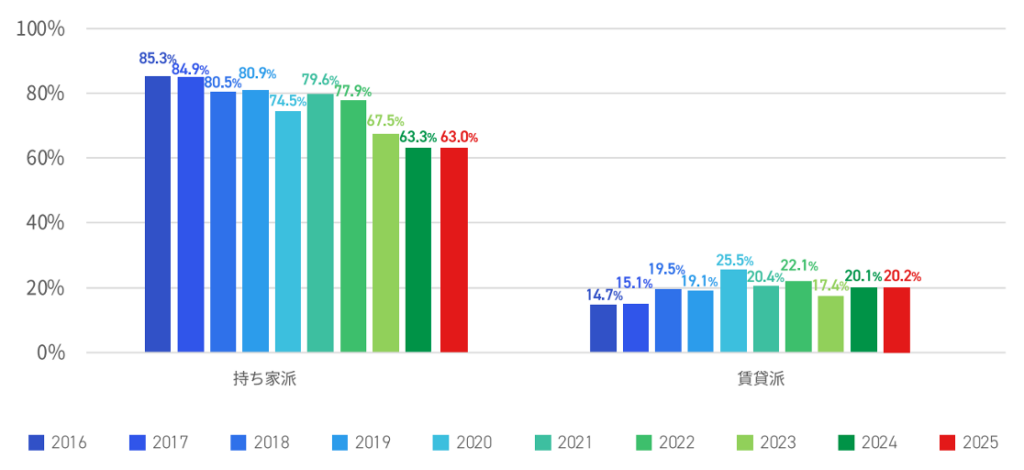

次に、持ち家に関する意識の変化を分析します。2025年調査では、戸建・マンションを含む持ち家派が63%と過半数を超えているものの、2016年の85.3%と比較すれば大幅に減少しており、調査開始以降最低の結果となっています。

住宅を購入理由の主要因として例年挙げられてきた、「家賃を払い続けることへの無駄感」は、2025年では51%(前年55.8%)まで減少しました。

この背景から、物件価格の高額化により、住宅ローンを払い続けられる自信がないといった経済的な諦念や負担感が顕著に高まっているとの推察が成り立つのです。

不動産業者はこうした意識変化を念頭に、住宅購入を提案する際には、以下の点を詳細に説明し、顧客の最終的な意思決定を促す必要があるのです。

●住宅を購入によって得られる経済的な恩恵(住宅ローン控除や各種補助金など)。

●団体信用生命保険は健康でなければ加入できないなど、経済的な要因だけでなく、健康面や年齢によって購入したくてもできなくなる可能性についての言及。

顧客の「諦め」を乗り越え、「焦燥感」の根本原因を明らかにし、それを解決するために必要となるプロアクティブな情報提供を行うことが、今後成果を上げ続けるうえで重要となります。

相場感と性能への回帰

不動産購入において最重要視されるのは、価格・周辺環境・交通の利便性であり、調査開始以降、一貫して上位を独占してきました。

今後、同様の質問を実施しても、回答結果が大きく入れ替わることはないと勘案される状態です。

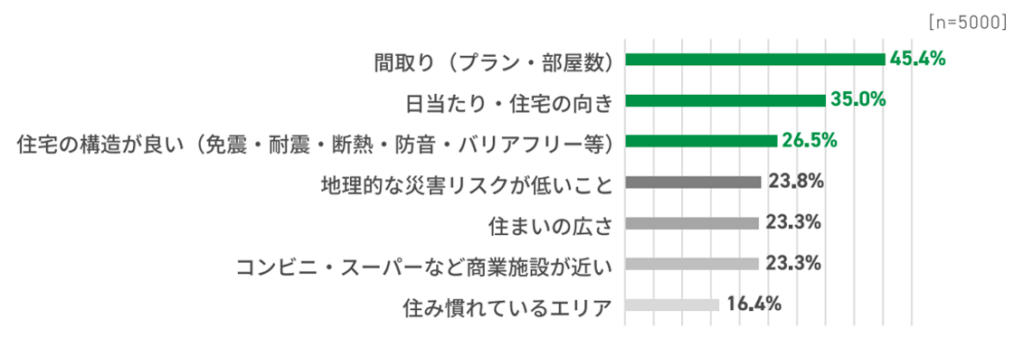

そこで2025年調査においては、これらの要件を除いて重視するポイントを尋ねるという、新たな試みに着手したのです。

その結果、最も重視される項目は「間取り」となり、次いで「日当たり」、そして「住宅の構造」が続く結果となりました。

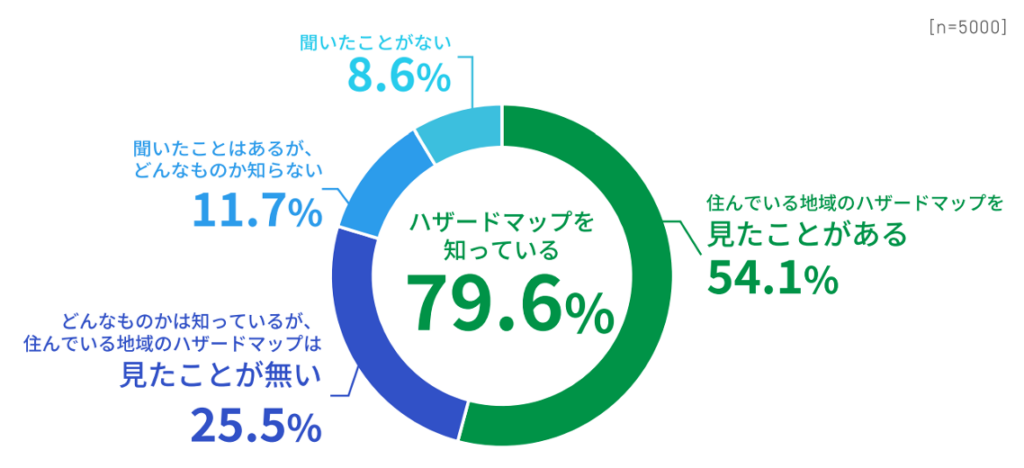

このうち、「住宅の構造」が注目されるようになったのは、1995年の阪神・淡路大震災、そして2011年の東日本大震災以降です。

特に、後者の震災を契機に、津波リスクや広域にわたる地盤の液状化・地番沈下への関心が高まりを見せるようになりました。

しかしながら、不動産取引において水害リスクの説明責任が義務付けられたのは2020年8月28日と遅きに失し、地盤に関する説明義務はいまだに確立されていません。

しかし、構造や地理的要因が物件選択において重要なファクターとなっている事実は明白です。

したがって、法的義務の有無にかかわらず、これらの要素を詳細に説明する顧客への配慮が望まれるのです。

積極的に情報を開示する姿勢は、顧客の信頼を獲得すると同時に、他社との明確な差別化につながる絶好の機会と捉えられるのです。

さらに、燃料高騰や建築基準法の改正を契機に、断熱性能への注目度も高まっています。

これについても適切な説明と情報提供が行えるよう、知見を継続的に高める必要があるのです。

写真と近隣相場の情報提供は必須

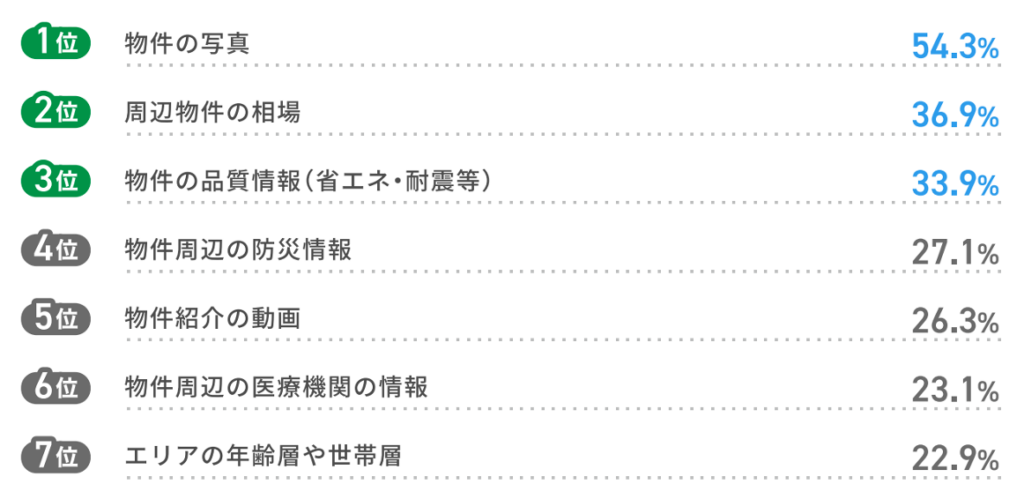

顧客が物件情報を入手する際、あると便利な情報に関する質問は2011年度から採用されていますが、長らく物件写真、周辺情報、街の環境情報が上位を占めていました。

しかし、情報ニーズは時代によって変化します。

2019年調査で「物件紹介動画」が街の環境情報と入れ替わって3位に入り、2022年調査以降、「物件写真」がトップを維持しつつ、2位が「周辺物件の相場」、3位が「物件品質情報」となり、この順位が2025年まで継続しています。

「より良い物件をより安く、より有利な条件で購入したい」という普遍的な消費者の希望に対し、情報取得手段は依然として限定的です。

この結果は、せめて近隣相場を正確に把握し、購入物件の価格が適正か否か見極めたいという、切実な需要が顕在化していることを示唆しています。

したがって、「周辺物件の相場」と「物件の品質情報」は、自社ホームページの物件紹介や販売資料に、是非とも取り入れるべき情報だと考えられるのです。

不動産業者に対するイメージの変化:専門性と情報透明性の欠如

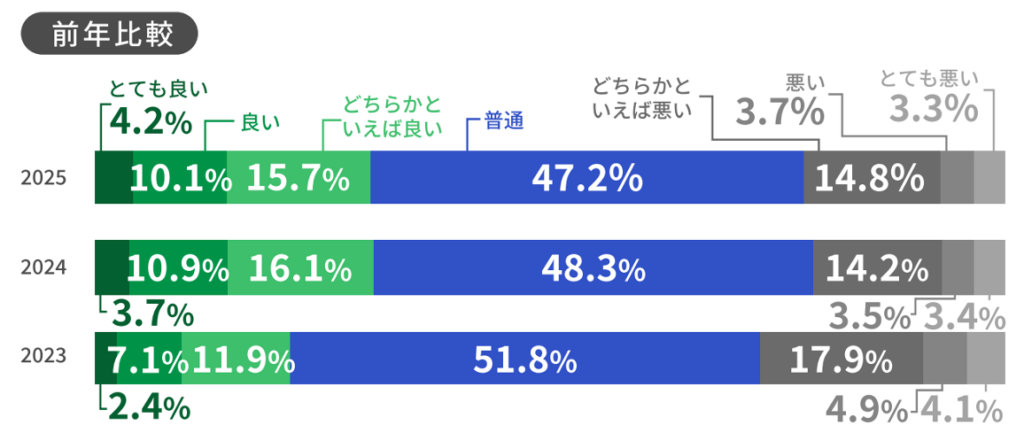

一般消費者が不動産業者に対して抱くイメージは近年改善傾向にありますが、依然として「負」のイメージを完全に払拭するには至っていません。

海外、特にアメリカやヨーロッパなどの先進国において、不動産業者は専門職として弁護士と並ぶ高い地位を確立しています。

これらの国々では、情報の透明性が高く、厳格な資格制度と役割分担が確立されています。

つまり、有資格者以外は不動産取引を扱えない制度設計によって、安心かつ公平な取引環境が構築されているのです。

一方、日本では、「5人に1人宅地建物取引士を置く」というルールさえ満たせば、従事者全員に資格は求められません。

また、資格制度にも違いがあります。

日本で売買・賃貸など取扱品目によらず必須なのは宅地建物取引士ですが、それ以外にも賃貸経営管理士、マンション管理士など業務によって必須となる資格があります。

さらに、宅地建物取引士の上位資格として宅建マイスターも創設されています。

これらの資格を取得する際に重視されるのは常に、「知識」です。

一方で、海外の不動産取扱資格試験では知識もさることながら、それ以上にコンプライアンスが重要視されます。

このような制度設計の違いが、不動産業界全体における地位向上の足かせとなっていると推察されます。

実際、2025年度の調査では、「とても良い」・「良い」と回答した合計が減少し、「普通」・「悪い」とする回答数が増加しました。

回答理由の具体的な内訳が定かではないものの、私たち不動産業者はこの結果を真摯に受け止め、問題の核心を探る必要があります。

不動産取引はその業務の性質上、担当者の質によって顧客の心象が大きく左右されるからです。

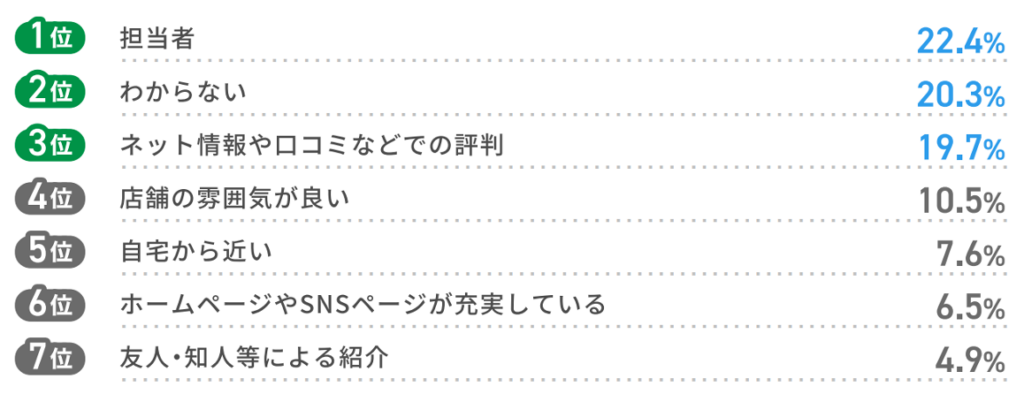

事実、不動産店を選ぶ際、最も重視するポイントとして「担当者」が常に上位に挙げられています。

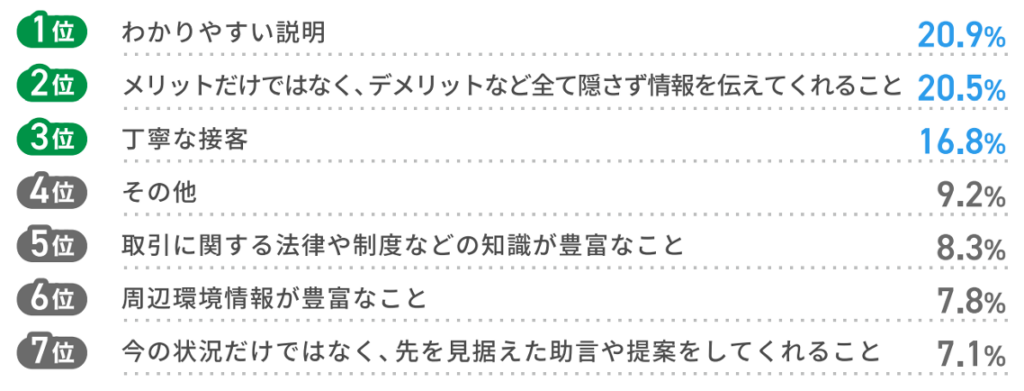

また、不動産担当者への期待項目には、常に「わかりやすい説明」と「メリットだけではなく、デメリットなども隠さず伝えてくれること」が挙がっているのです。

先述の通り、海外で不動産業者の地位が確立されているのは、情報の透明性とそれに伴う信頼性が起因しています。

そもそも、「わかりやすい説明」とは、専門用語を避け平易な言葉を用いることだけでは達成できません。

顧客の理解度と背景事情を瞬時に分析し、必要な情報を構造化したうえで、イメージしやすい表現や言葉で伝える高度な専門性とコミュニケーション能力が求められるのです。

まとめ

本稿では、『2025年住宅居住白書』の調査結果から、特に長期的な傾向と比較して特筆すべき変化に焦点を当てて解説しました。

その結果、最も顕著な動向は、住宅市場における一般消費者の「経済的諦念の増加」と「情報透明性の切実な要求」であることが分かりました。

具体的には、「買い時」意識の回復は微弱に留まり、持ち家思考が過去最低にめで落ち込んでいることが確認できたのです。

また、顧客のニーズが「物件の周辺相場」や「品質・構造」といった本質的な情報へとシフトしていることも、重要な示唆と言えるでしょう。

また、不動産業者に対する評価が停滞・悪化傾向にある事実は、業界全体として、専門性と情報提供の在り方を見直す必要性があることを裏付けています。

この白書には、今回取り上げた内容以外にも、空家対策の現状や住宅ローン、各種支援制度に関する回答結果など、多岐にたわる貴重な情報が掲載されています。

これらの回答を過去の傾向と照らし合わせることで、消費者意識の深層にある変化を多角的に捉えられます。

どれほど有意義な情報であっても、自ら深く考察し、顧客の不安や諦念を解消するための具体的な戦略に落とし込まなければ、業務に活かすことはできません。

激動の時代、不動産のプロフェッショナルとして生き残るためには、消費者の表面的なニーズだけでなく、深層にある不安や焦燥感を先読みし、法的義務を超えた情報開示と高い専門性を提供することによって、顧客の信頼を獲得する必要があるのです。