読解力は一般に「文章を読んでその意味を理解し、解釈する能力」と定義されています。

しかし、不動産営業や取引の現場において、この能力は単に文字を追い理解する行為に留まりません。

書面に記載された情報を正確に把握するだけでなく、顧客や関係者による発言の背景にある真の意図や潜在的なニーズを瞬時に読み解き、的確なアウトプットにつなげる能力全体に不可欠だからです。

このように、実務で必須となる「読解力」は、主に以下三つの複合的な要素によって構成されます。

●語彙力と専門知識:契約書、法令、専門用語を正確に理解し、その言葉が持つ法的な意味合いやニュアンスを誤ることなく適切に使いこなす能力。

●解釈力と意図の推察:顧客の表情、声のトーン、質問の背景など、言葉の裏にある動機や懸念を正確に推し量る能力。

●要約力・伝達力:複雑で難解な情報を、顧客の理解度に合わせて簡潔かつ明瞭に整理し、分かりやする伝える能力。

例えば、売買契約書の記載条項を深く理解するには、専門的な語彙力を解釈力が不可欠です。

また、難解な内容を非専門家である顧客に明瞭かつ正確に説明するには、比喩法を用いて具体例と主張を挙げるなど、いわゆる修辞的表現を用いた高度な要約力と伝達力が求められます。

さらに、内見時や商談において、顧客から質問を受けた場合にその真意を誤認すれば、見当違いの回答や提案につながり、信頼を失うリスクが高まります。

一度の誤解が致命的な結果につながりかねない不動産取引において、メールやチャットでのやり取りを含め、あらゆるコミュニケーションの精度はプロフェッショナルの資質に直結します。

しかし、残念ながらこの重要な実務能力が、一部の不動産営業に「座学の延長線上」であると軽視され、継続的に向上させる意識に欠けている現状が見受けられます。

しかし、読解力は業務効率を高めるだけでなく、複雑な現代社会を快適に生き抜くうえでも不可欠な生涯スキルです。

本稿では、私が長年のコンサルティング実務と専門分野への執筆活動を通じて習得した知見に基づき、多数の専門書から抽出したエッセンスを交えながら、不動産プロフェッショナルが競争優位性を確立するための具体的な読解力向上メソッドについて詳述します。

第一節 読解力の土台構築:語彙力と専門知識の強化

優れた読解力の構築は、まず専門用語を正確に把握するという、極めて基本的かつ重要な土台作業から始まります。

特に、不動産取引における一語一句は、法律上の権利義務や金銭的な責任に直結します。

そのため、この土台が曖昧なままでは、顧客の意図推察(解釈力)や、難解な事柄を分かりやすく伝える能力(要約力・伝達力)も、すべてが砂上の楼閣となってしまいます。

読解力の土台とは、主に語彙力、論理的思考能力、文章を読む習慣の三つに集約されます。

A. 法令・契約用語の系統的学習法と定着化

不動産のプロフェッショナルには、専門用語を「知っている」状態から「実務で使いこなせる」状態へ移行させるための統計的な学習アプローチが必要です。

1. 関連法規における重要用語の厳密な定義把握

重要事項説明書や契約書で頻出される用語について、「一般的な意味合い」ではなく、「法令が定める厳密な定義」を把握することが不可欠です。

例えば、「宅地」という言葉一つをとっても、辞書による解説と法令上の定義は大きく異なります。

広辞苑:①家屋の敷地。家屋の建築用に供される土地 ②地目の一。建造物の敷地として登録または登記された土地。

宅地建物取引業法:建物の敷地に供される土地をいい、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他法令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている以外のものを含む(宅地建物取引業法第2条第1項)。

都市計画法:開発許可制度においては「建築物の敷地に供せられる土地」とされているが、明確な定義がない(法適用範囲の違い)。

不動産のプロフェッショナルは、このような差異を正確に理解し、文脈に応じて即座に「宅地建物取引業法における宅地」の定義を想起できる精度が求められるのです。

民法、宅地建物取引業法、都市計画法など、主要な関連法規の重要用語を一覧化し、条文の定義そのものを理解する訓練を繰り返すことで、専門用語に関する語彙力が飛躍的に高まります。

2. 契約書における専門用語の背景知識習得

「契約不適合」、「解除」、「債務不履行」、「違約」といった契約書特有の用語は、その言葉自体に法的効果を伴います。

例えば、「契約不適合」は単なる欠陥を指すのではなく、引き渡された目的物が種類、品質、または数量に関して契約内容に適合しない状態であると、民法で規定されています。

これは旧民法の「隠れた瑕疵」とは異なり、契約書に記載された内容との適合性が判断基準となるため、契約内容の精査が極めて重要となります。

これらの用語を学ぶ際は、「用語の意味」だけでなく、「その用語が使用されることで、当事者にどのような権利や義務が発生し、どのような法的リスクが生じるか」という背景知識を学習することで、真の専門性向上が実現できます。

3. 知識をインプットからアウトプットへ変換する訓練

専門用語に関する語彙力を定着させる最良の方法は、アウトプットの訓練です。

インプットした知識を、非専門家である顧客に「簡潔かつ正確に」説明する訓練を日常的に行います。

具体的には、以下のような訓練方法が有効です。

●訓練の例:『債務不履行』とは何か、契約当事者にどのような影響を及ぼすか、回避するための選択肢としてどのようなものがあるかを、専門知識のない顧客に1分以内で説明する。

このような訓練を行うことで、自分がどの部分を曖昧に理解しているかが明確になり、言葉の定義と論理的帰結を結びつける能力が培われます。

B. 語彙の論理構造と批判的読解

語彙力の向上は、単なる暗記合戦ではありません。

専門用語の構造と論理を理解することで、未知の文章への対応力、すなわち「文脈理解力」が飛躍的に向上するのです。

1. 類義語・対義語を用いた「言葉の射程」の拡大

不動産分野には、「解除(契約当初に遡って解消)」と「解約(将来に向かって終了)」のように、結果は似ていても法的根拠や効果が全くことなる類義語が多数存在しています。

これらの類義語や対義語を対比させて学習することで、個々の用語に適用される「射程」が明確になります。

不動産のプロフェッショナルとしては、特定の状況で「どの言葉が最も適切か、そしてその言葉を選ぶことで、どのような法的差異が生じるか」を瞬時に判断できるようにならなければなりません。

2. 専門文書を読む際の「論理構造」と「批判的読解」

法令や契約書は、厳格な論理構造で成り立っています。

契約書や重要事項説明書については、国土交通省や保証協会から提供される書類を利用すれば論理が破綻する可能性は低いですが、前例のない約定書や覚書は、事案ごとに内容が変化するため、作成者の論理構造力と読解力が問われます。

読解力を飛躍的に高めるには、筆者(作成者)の主張や推論を漫然と受け入れるのではなく、以下のような批判的読解法(クリティカル・リーディング)の視点をもって文章を読み込む方法をお勧めします。

●事実の検証:記載された事実や根拠が、どのような研究結果や調査データ、過去の文献などに基づいているか、その信頼性に注視します。事実が不正確であれば、それに基づく推論や主張も曲解に過ぎません。

●推論の整合性:記載された事実と主張を結びつける推論(ロジック)が妥当であるかを見極めます。事実自体が変容性を有するため、推論が飛躍していないか、特定の前提にのみ依存していないかを確認します。

●主張の妥当性:事実と推論を重ね到達した結論(主張)が、説得力と客観性を有しているか読み取ります。

この批判的読解法は、特に専門書や複雑な文章の分析に有効であり、意識して継続することで、比較的短期間に読解力が成長します。

第二節 現場対応力を高める:解釈力と意図の推察メソッド

「解釈力と意図の推察」は、読解力の応用編であり、不動産プロフェッショナルとしての現場対応力を決定づける中核スキルです。

これは、単に顧客の言葉(言語情報)を理解するだけでなく、言葉の裏にある感情、動機、潜在的な概念(非言語情報)を正確に推し量る能力です。

時に、「勘」や「経験」と言い換えられる場合もありますが、契約書などを正確に読む能力が「文章理解」であるならば、この解釈力は「人間心理の理解」に他なりません。

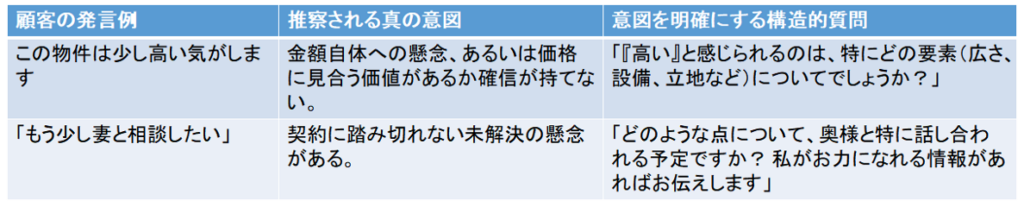

A. 発言に潜む「真の意図」の特定

顧客とのコミュニケーションにおいて、表層的な要望と真のニーズが一致することは稀です。

特に不動産は高額であり、その購入が人生を左右しかねない決断であるため、顧客は潜在的な不安や、時に虚栄心や公に出来ない悩みを抱え、核心的な情報を直接伝えない傾向があります。

1. 発言の「裏付け」を求める構造的質問の活用

顧客の発言を漫然と受け入れるのではなく、その発言がどのような感情や情報に起因しているかを理解するための構造的質問を投げかける訓練が必要です。

重要なのは、発言の真意を推察し、発言の「根拠」や「比較対象」を問うことで、顧客が抱える具体的な懸念事項の特定確度を高め、本質的な課題解決のアプローチへと繋げることです。

2. 「否定形」と「曖昧な表現」の積極的解釈

顧客がよく発する「~ではない」、「~はいい」、「~も悪くない」といった否定形や曖昧な表現は、多くの場合、その裏に強い関心やこだわり、あるいは固定観念が隠されています。

例えば、「駅から遠くてもあまり気になりません」という発言には、裏に「その分、物件価格(賃料)が安いこと」や「広さには妥協できない」という潜在的な優先順位を示唆している可能性があります。

否定形を単なる情報の受け入れで終わらせず、「何を優先されているから許容できるのでしょうか」と深堀りすることで、顧客の潜在的価値基準を正確に把握できます。

B. 非言語情報(ノンバーバル・キュー)の分析と推察

読解力から派生する解釈力は、言葉以外の要素から情報を引き出す能力を成長させます。

顧客による非言語情報は、しばしば言語情報よりも正直に、顧客の心理状態や本音を映し出します。

1. 身体言語(ボディランゲージ)と感情の非一致

真のプロフェッショナルは、顧客が発言した内容と、それに伴う非言語情報が一致しているかを常に観察しています。

●目の動きと視線:特定の書類や物件の一定箇所に繰り返し視線が向く場合、その箇所が顧客の関心または懸念の焦点であることを示しています。

●姿勢と動作:腕組、姿勢の傾斜といった姿勢の変化は、興味、防御、リラック状態など顧客の心理状態を示しています。

●声のトーンとベース:質問した際に声が高くなる、または話すペースが早くなる場合、その質問に対する強い不安や焦りが存在していることを示しています。

これらの観察によって非一致(口では「問題ありません」といいながら、目が左下方向に移動した場合など)が見られた場合、さらなる質問を重ね、問題を解決する必要があると判断するのです。

2. 沈黙の意味と解釈

「沈黙の営業話法」という方法があります。

これは、顧客との会話途中で意図的に沈黙を挟み、顧客に考える時間を与え、本音を引き出すために使用される手法です。

また、顧客が商談中に沈黙した場合、その行為自体が重要な情報を含んでいます。

●長い沈黙:深刻な検討や、言葉にできない懸念、あるいは発言しにくい核心的な情報を抱えている状態。

顧客が深く沈黙した場合、不必要に言葉を発するのではなく、待つ姿勢を取ることで、顧客が自ら核心に触れる機会を提供できます。

沈黙は情報を引き出すための重要なツールであり、プロフェッショナルがこれを恐れてはなりません。

C. 文脈の構造化による誤解の防止

解釈の精度を高めるには、複雑な情報をシンプルなフレームワークに構造化し、誤解を最小限に抑える努力が不可欠です。

日頃から以下の二段階で解釈・処理をする習慣を身につけることで、フレームワークの構築が実現できます。

●二次情報:顧客がなぜそれを言ったか(背景にある動機・感情)

この二段階解釈によって、自身の推察を顧客に質問するフレームワークが形成できます。

例:「〇〇様は、将来的にこの物件が、家族構成の変化に対応できるか否かをいう点を、最も懸念されているとお見受けしましたが、この理解でよろしかったでしょうか」

このように、読解力から派生した質問力と、人間心理の理解を組み合わせることで、コンサルティング営業の質が飛躍的に向上します。

この高度な理解に基づき、次に必要となるのが、難解な情報を正確かつ説得力をもって伝える要約力と伝達力です。

第三節 競争優位性を確立する要約力と伝達力の応用戦略

要約力と伝達力は、第一節の「語彙力」と第二節の「解釈力」を統合し、最終的に顧客の行動変容(意思決定)を促すために必要なスキルです。

どれだけ正確に情報を読み解き、真意が推察できたとしても、それを正確かつ簡潔に伝えられなければ、プロフェッショナルとしての付加価値は提供できません。

この能力は、単に情報を整理するだけでなく、難解な事柄を分かりやすく伝えるための修辞的な表現(レトリック)を駆使し、顧客の理解度と信頼を高める一挙両得の手段となり得ます。

A. 難解な専門用語を「解体」し「再構築」する要約戦略

要約とは、単に文章を短縮することではなく、情報の構造を把握し、顧客の理解度や視点に合わせて再構成するプロセスです。

特に、契約書や法令のような複雑な文章では、以下の三段階プロセスが不可欠です。

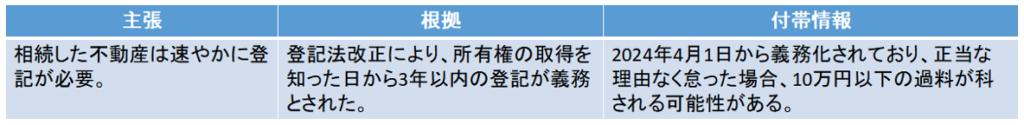

1. 骨子の抽出と階層化(情報の解体)

まず、文章や発言の全体を読み解き、以下の三要素を明確に切り分けます。

(1)主張(結論):筆者や発言者が最終的に何を言いたいのか、または何を要求しているのか。

(2)根拠:主張を裏付ける事実、データ、又は法的条文。

(3)付帯情報:背景、具体例、補足説明など、結論に直接影響しない情報。

このうち、顧客への説明においては、主張と、それを支える最低限の根拠のみを抽出し、情報の階層を整理します。

顧客の関心は、「何が起きるか」と「なぜそうなるのか(根拠)」に集約されるからです。

2. 顧客視点での「優先順位付け」(情報の再構築)

抽出した情報を、第二節で推察した「真の懸念」に基づき優先順位をつけ、その順番で説明を構成します。

●不安の解消:顧客が最も不安に感じている点(例:契約不適合責任)を最初に結論(主張)として提示し、その後に根拠を示すことで、顧客は話しを聞く準備が整います。

●関心の強調:顧客が最も関心を寄せている点(例:税制優遇制度・金利)を冒頭に置くことで、聴覚的注意を喚起します。

これにより、顧客は「自分にとって必要な情報」として説明を受け止め、要約が効果的に機能します。

B. 顧客の納得感を高める伝達の応用戦略

難解な内容を非専門家である顧客に伝える際は、抽象的な表現や言葉は避け、具体的にイメージしやすい構造を用いて伝達精度を高める必要があります。

(1)修辞的表現(レトリック)による情報の具体化

●比喩の活用:抽象的な概念を、顧客が日常で経験する具体的な事象に置き換えます。

例:「履行の着手とは、客観的に他人から見て、履行の一部や前提行為が履行された状態を指します。例えば、物件を引き渡すために転居した場合などです」

●対比の明確化:契約上の選択肢やリスクを説明する際、メリットとデメリットを対比させ、顧客自身に判断させる構造を提供します。

例:「ローン特約を付帯しないことで白紙解約のリスクは回避できますが(メリット)、購入希望者は減少します(デメリット)」

(2)論理構造の「フレームワーク化」

口頭説明やメール、資料作成においても、情報を常に同じフレームワークで構造化することで、伝達力を向上させます。

まとめ

本稿で詳述した読解力、さらにそこから派生する要約力や伝達力は、単なる営業技術の範疇を超え、プロフェッショナルとしての信頼資本の構築に直結します。

顧客は、自分の真意を正確に理解し、さらには難解な情報を「分かりやすく、正確に、何が重要かを教えてくれる」専門家に対し、深い信頼を寄せます。

この一連のプロセスは、競合他社が容易には真似できない、固有の競争優位性を確立します。

読解力とは、専門知識を土台に、人間心理を読み解き、そして正確かつ簡潔に伝えるという、インプットからアウトプットまでを一貫して高いレベルで遂行する能力の総体なのです。