私たち不動産業者は、不動産取引に付随して相続や民法上の相隣関係、環境問題など、高度な法的判断を要する複雑な事案について相談を受けることがあります。

このようなケースにおいて、安易な解決策の提示は、事態を悪化させる結果となりかねず、顧客のリスクを増大させることに繋がります。

したがって、相談内容が弁護士を始め専門士業の領域だと判断される場合には、自身の専門領域外である旨を誠実に説明し、適切な専門家に相談するよう誘導することが、プロフェッショナルとして最善の対応です。

にもかかわらず、現実には安易な回答によって問題が拗れ、その責任を問われて自縄自縛となるケースが散見されます。

先日、筆者は同業の事業者から、数カ月前に取引した物件の顧客から寄せられた臭気問題が拗れているとの相談を受けました。

これは、事業者が顧客からの改善依頼を軽率に引き受けた結果、対応に窮しているというものであり、専門外領域の事案を安易に引き受けることの危険性を示す典型です。

臭気や騒音といった相隣関係の問題は、民法上「受任限度」が重要な視点となりますが、その立証は極めて困難です。

特に悪臭の判断は主観に左右されるため、風向き、時間帯、発生源の特定、臭気の強度など、複数の客観的要素に基づく総合的な検討が求められます。

現行の悪臭防止法や騒音防止条例は、事業活動に伴い発生する問題の規制が目的であるため民間紛争には直接適用されず、改善勧告や命令を望めないのが実情です。

このように、複雑となりがちな環境・法的な問題に対し、不動産業者が果たすべき役割は、直接的な交渉や法的結論を出すことではありません。

本稿では、法的見解を要する相談が寄せられた際に、顧客を不必要な紛争や時間的損失から守るために必要な、専門家としての適切な「線引き」と、問題解決に繋がる現実的な対応方法について解説します。

適切な「線引き」とリスク管理:非弁行為の回避

顧客から法的判断を要する複雑な事案を相談された場合、自身が「法的責任を伴う領域に入らないこと」が肝要です。

1. 法的責任を伴う領域への不介入の徹底

業として反復継続し法律事務の一環である代理行為を行った場合、たとえ報酬を得ていなくても、非弁行為(弁護士法第72条違反)と見なされる可能性があります。

弁護士法では非弁行為について、「弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で法律事件に関し、鑑定、代理、仲裁もしくは和解などの法律事務を取り扱うこと」と定義しています。

そのため、報酬を得なければ問題ないと誤解している方が見受けられます。

確かに、報酬を得なければ非弁行為に抵触しません。

しかし、法律事務を行うこと自体が合法とされるわけでなく、非弁行為の要件を満たさないだけに過ぎません。

また、直接的には報酬を得ていなくても、法律事務の遂行によって媒介契約を締結し、取引報酬を得た場合などにおいては、間接的な報酬を得たと見なされるのです。

したがって、改善要求や交渉、受任限度を超えるとの主張を代理して行う行為は、無報酬であっても原則として非弁行為に該当します。

不動産業者による適法な業務範囲は、顧客の要望や主張を、私見を交えず単に伝達する行為に留まります。

相手方の法的な主張に対し意見を述べたり、法的な権利義務に関わる和解交渉を行ったりする行為は、その範疇を明確に超えます。

2. 法的アドバイスの提供禁止と情報提供の限界を自覚する

不動産業者は、たとえ善意であったとしても、顧客に対し法的な助言(リーガル・アドバイス)を提供してはなりません。

例えば、「この問題は提訴すれば勝てる可能性が高い」といった根拠薄弱な私見による見解や、「内容証明郵便を送付すれば相手方が応じる可能性が高い」といった法的効果を断定的に述べる行為は、専門家としての線引を逸脱します。

提供すべきは、顧客自身が問題を解決するために必要な、客観的事実に基づく情報提供に限定すべきです。

例えば、「受任限度」に関する一般論や、悪臭防止法・騒音禁止条例の適用範囲と行政指導の限界など、法令の一般的な傾向を伝えることが、適切な情報提供の限界となります。

そのため、顧客からの相談に対しては、個別事案に対する適用可否や、断定した結論を述べないという明確な意識を持って応じることが肝要です。

その上で、事案の性質に応じて相談を推奨すべき専門家(弁護士、司法書士、税理士、インスペクター、環境測定業者など)を紹介し、各専門家の役割と業務範囲を明確に伝えることが、顧客に対する最大の貢献となります。

現実の問題解決への初期対応(実務編)

訴訟など法的手段は、時間的・経済的コストが非常に大きく、さらに立証責任のハードルがあるため、結果が不確実というリスクを伴います。

そのため、訴訟はあくまで最終手段と捉え、初期段階では非公式かつ実効性の高い初期対応を推奨すべきです。

不動産トラブルは、契約関連を除けば相隣関係(騒音・悪臭・ゴミ出しルールなど)と契約不適合責任(物件の欠陥や設備の故障など)に大別されますが、問題の根底である客観的証拠の収集が何より大切です。

顧客には、「迷惑している」といった漠然とした主張ではなく、被害の常習性、反復継続性、生活への影響度などの客観的事実を立証できる証拠を備えるよう、助言します。

1. 被害状況等の詳細な記録と証拠化

例えば臭気問題の場合、以下の点を詳細に記録するように促します。

これらの記録は、騒音などあらゆる近隣トラブルの解決に応用可能です。

●風向きや天候などの外部要因

●生活への具体的な影響(例:睡眠障害、体調不良、窓の開閉不能)

2. 専門家や業者による客観的測定の推奨

問題が物件の瑕疵であればインスペクションの実施、臭気や騒音であれば、臭気指数測定や騒音レベル測定など、主観的な主張を客観的な科学的証拠へと昇華させるように促します。

これらの測定結果は、行政指導を要請する際の証拠となるばかりか、提訴した際に裁判所が受任限度を判断する際の客観的証拠として機能します。

3. 行政指導の限界と事前説明

臭気や騒音、管理不全空き家等による被害において、顧客は行政が解決してくれるとの期待を持ちます。

しかし、私たち不動産業者は適切な部署への相談を推奨しつつも、行政指導の限界をあらかじめ伝える必要があります。

具体的には、法に基づく規制であっても、苦情に応じ行政が直ちに行動してくれるわけではなく、厳格に基準を超えているか否かを判断することを告げるのです。

また、行政指導は法的強制力に乏しく、問題の根本的な解決に至らない可能性が高いことを説明し、過度な期待を防止します。

最終的な解決策と費用対効果に関する情報提示

初期対応で解決できなかった場合、顧客は法的手続きを検討せざるを得ません。

この最終フェーズでは、リスクとコストを正確に伝えることが、不動産業者の責務となります。

1. 弁護士への相談

具体的な事実を提示して交渉しても不調に終わった場合、顧客が収集した客観的証拠が整っていれば、弁護士への相談を推奨します。

優秀な弁護士は、いきなりは提訴せず、客観的証拠を裏付けとして、相手方に対し法的措置の可能性を示唆した内容証明郵便を送付するでしょう。

これは、法的な権利行使の意思表示です。この段階までくれば、私たちは関与を一切断つ必要があります。

弁護士の仕事に口を挟んだり、顧客に対し私見を述べたりする行為は慎まなければなりません。

2. 訴訟リスクの冷静な分析と代替案の提示

知見に乏しい、あるいは利益を優先する弁護士の場合、交渉余地があるにもかかわらず、すぐに提訴を促すケースが散見されます。

その場合は弁護士へ正式に依頼する前までに、顧客に対し「訴訟は勝訴が保証されない高コストな手段である」ことを伝え、冷静な判断を促す必要があります。

●訴訟リスクの再認識:

特に受任限度の立証は困難であり、訴訟は長期化する傾向が高く、弁護士費用などの経済的負担や時間的コストが増加します。

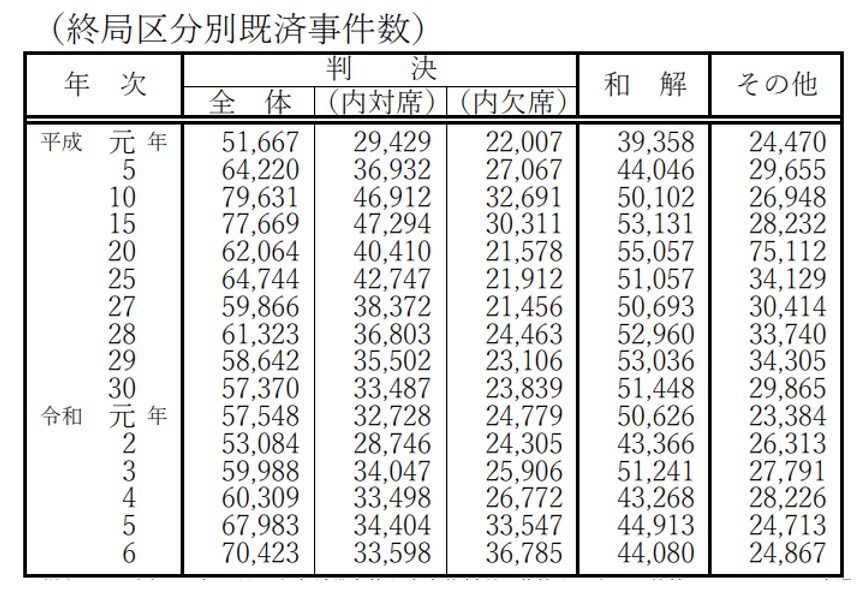

「裁判書データブック2025」によれば、令和6年における民事・行政事件の平均審理期間は9.2ヶ月とされており、親受件数が増加しているにもかかわらず、審理期間は短くなっている傾向が見受けられます。

しかし、終局区分別に見ると、判決に至った割合は既済比で約51%に達しているものの、和解が約32%、取り下げや移送などその他が17.8%あることを忘れてはなりません。

●代替案の提示:

提訴した結果和解が成立する事案なら、裁判をしない方が金銭的、時間的な側面で当事者双方にメリットがあります。

物理的防護措置の費用を折半する、あるいは不動産を売却して転居するなど、訴訟によらない選択肢はあったはずです。

また、通常裁判ではなくADR(裁判外紛争解決手続)による調停・仲裁・あっせん手続きによって合意形成が可能であった可能性も無視できません。

最終的には裁判によるほか解決する手段がないとしても、その前に何らかの代替案による出口戦略が存在しないか冷静に検討することを促す必要が、私たちにはあるのです。

まとめ

専門外の紛争事案において、不動産業者が発揮すべき存在価値は、「交渉や法的手段の遂行」ではなく、「顧客が不必要な紛争に巻き込まれることを防ぐ」ことにあります。

そのため、「自身は法的な専門家ではない」との線引きを潔く行った上で、情報の整理、証拠収集の指導、そして適切な専門家への誘導という、リスク回避と顧客保護の鉄則を忠実に実行することに集約する必要があります。

これこそが、顧客の時間的・経済的損失を最小限に抑える、私たちの倫理的責任なのです。