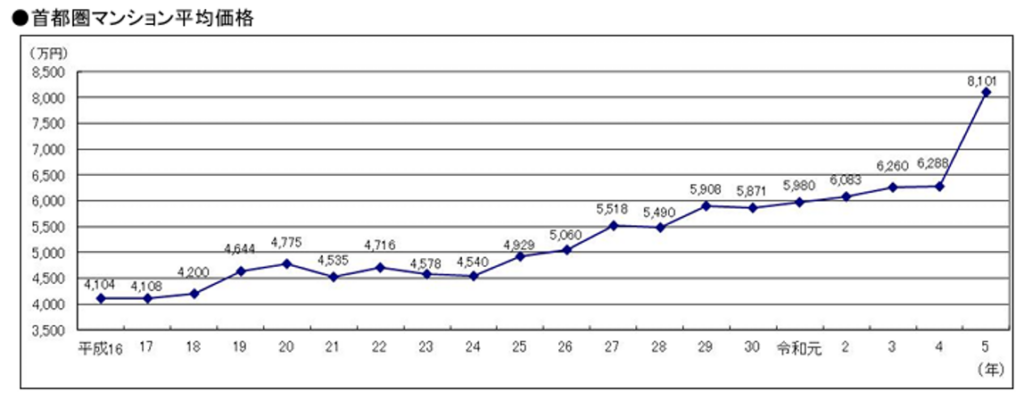

新築分譲価格の高騰は、もはや一般的な勤労世帯の許容範囲を完全に逸脱しています。

東京23区においては、ファミリータイプとして最低限度必要な70㎡前後の物件ですら億超えが常態化し、広めの90㎡~100㎡未満に至っては平均分譲価格が1億5,883万円に達するなど、もはや多少の無理では手の出せない「高嶺の花」と化しています。

この販売価格を、日本人1人あたりの平均年収(約460万円)で換算すれば、所得の32倍に達します。

一般的に適切な購入価格の目安は年収の5~7倍とされていますから、金融機関がどれだけ返済期間を長期化させる、あるいはペアローンを推奨しようとも、基礎的な返済能力をはるかに超えた価格であるのは明白です。

政令指定都市でも同様の現象が起きており、これまで定説とされた「一次取得者層=新築」という方程式は、完全に崩壊したと言えるでしょう。

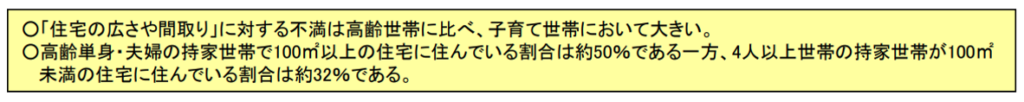

国土交通省の「令和6年度住宅経済関連データ」が示す通り、4人以上世帯が100㎡未満の住宅に住んでいる割合が約32%に達している一方、高齢者世帯の50%以上が100㎡を超える持ち家で生活しているなど、住宅ストックと居住ニーズのミスマッチは顕在化しています。

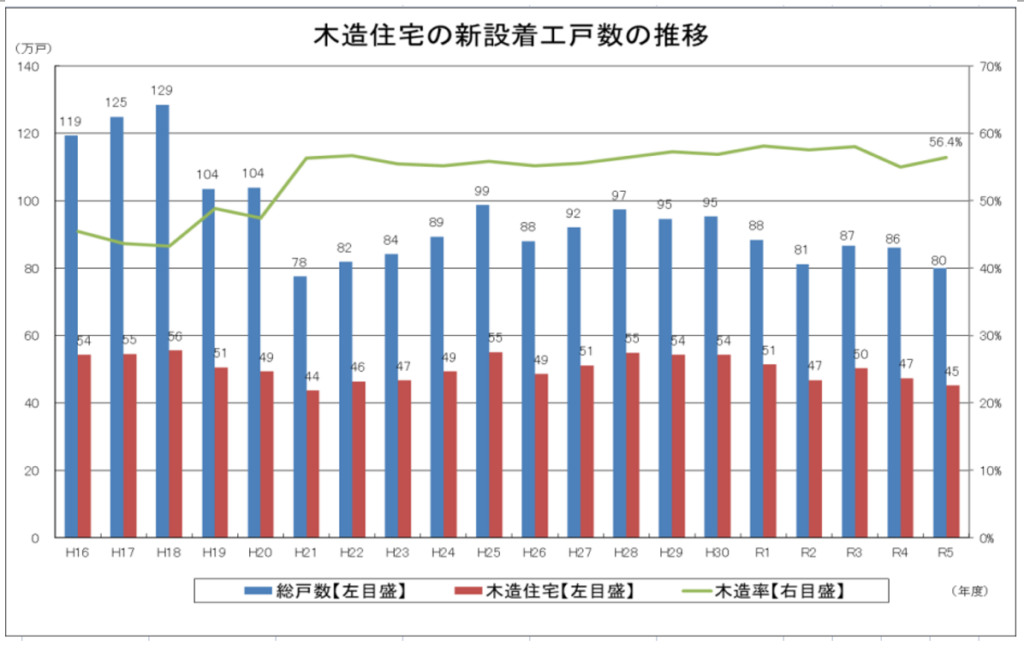

さらに、土地価格と建築単価の上昇によって木造住宅の新設着工戸数が減少を続けており、今後は築浅木造住宅の再販件数は減少することが予想されます。

これらの現実は、私たち不動産業者に一つのパラダイム・シフトを突きつけています。

それは、「新築が売れない」というネガティブな側面ではなく、既存住宅市場への需要増加というポジティブ、かつ重大な責任を伴う潮流です。

しかし、ここで私たちが直視しなければならない「不都合な真実」があります。

それは、「一般的な勤労世帯が購入可能な既存物件の多くは、現代の住環境に対し不適格なほど性能が低い」という現実です。

本稿では、新築を諦め中古市場に流れてきた顧客に対し、いかにして「住宅性能」という付加価値を提案し、真の資産価値を提供すべきかについて論じます。

特に、昨今もっとも重要視される「省エネ性能」に焦点を当て、これからの不動産ビジネスの勝算を分けかねない知見を紐解いていきます。

中古住宅市場の「質」に関する不安

顧客が新築購入を諦めて中古住宅を検討した際、まず抱く不安は、経年劣化、耐震性、断熱性、そして無保証であるといった、漠然とした「古さ」に対する懸念です。

これらはいずれも技術的に是正可能ですが、建築年度や工法、メンテナンス頻度によって、ベースとなる物件の性能には、決定的な差が生じます。

序章で触れたように、今後は「良質な築浅物件」の供給が細り、市場の主力は必然的に「そこそこの築古住宅」へシフトせざるを得ません。

しかし、多くの媒介業者は立地や間取り、そして表面的なリフォーム(クロス張替えや設備機器の一部交換など)のみをアピールし、顧客の健康や家計に直結する「住宅性能」については口を閉ざします。

これは、断熱や耐震性など建物の性能に関する説明は新築営業の専売特許と捉え、自ら学ぶことを放棄した、いわば「プロとしての職務怠慢」と言わざるを得ません。

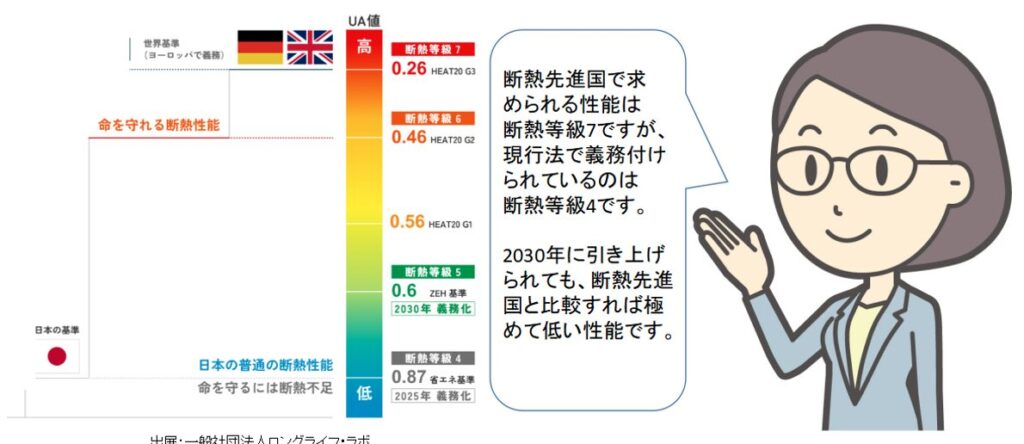

なぜなら、日本の既存住宅ストック、特に2010年以前に建築された住宅の多くが、2025年4月に義務化された省エネ基準、さらには2030年基準(ZEH基準)の性能と比較した場合、実質的に「無暖房」に近い状態だからです。

義務化された断熱性能も、世界基準では低レベルという現実

日本の断熱基準は段階的に引き上げられていますが、欧米の断熱先進国と比較すると、要求水準には顕著な差があります。

日本における断熱基準は、温室効果ガスを削減できる水準に達していないといえるでしょう。

言い換えれば、日本は依然として「断熱後進国」の状態にあるのです。

断熱性能の強化が遅れたことによる影響は、単なる快適性の低下に留まらず、国民の健康や資産に対する深刻なリスクを生じさせます。

これは、まさに国家的な損失と言える問題です。

地球温暖化に対する懸念は依然として高まる一方で、国際連合の「気候変動に関する政府間パネル(通称:IPCC)」は「温暖化は疑う余地がない」と結論付けています。

特に、2013年度の第5次報告書においては、「温暖化が人間活動による温室効果ガスの増加によって引き起こされている可能性が極めて高い」と明言され、温暖化への対応が今や世界全体における喫緊の課題となっています。

日本においては、1875年(明治8年)ごろから断続的に気象データが計測されており、その記録に基づく分析結果では、最も気温の低い1月の平均気温が100年間で約3℃も上昇したことが示されています。

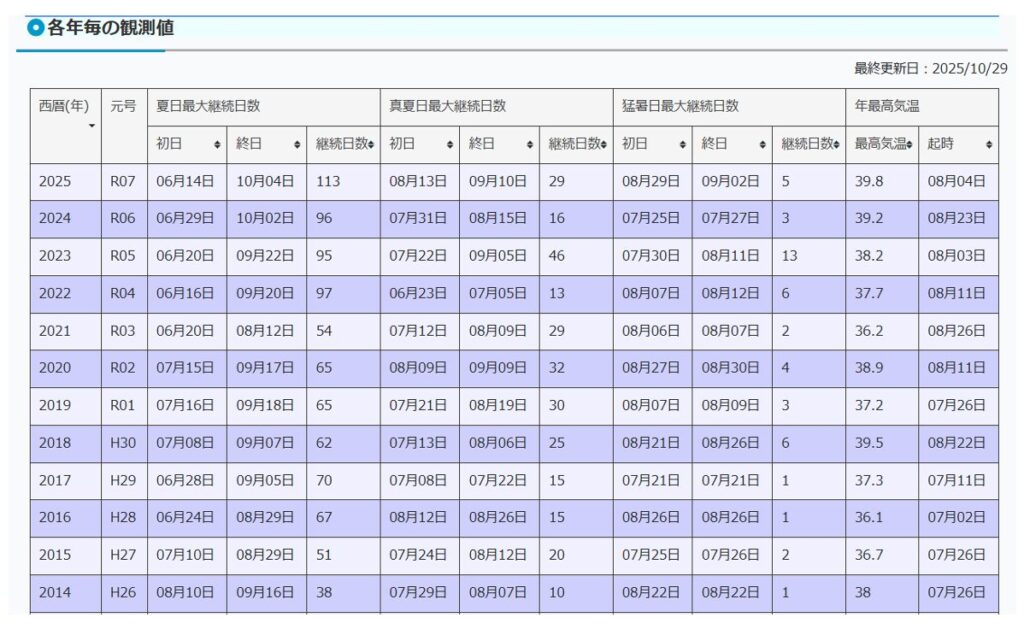

この現象は冬の寒さを和らげる一方で、夏の暑さが増していることを示しており、気象庁のデータでも、最高気温30℃以上の「真夏日」や、35℃以上を超える「猛暑日」の増加が顕著であることを確認できます。

このように、気候変動による温暖化の進行は周知の事実です。

しかし、寒暖差によるリスクは断熱性能の強化以外では解消されません。

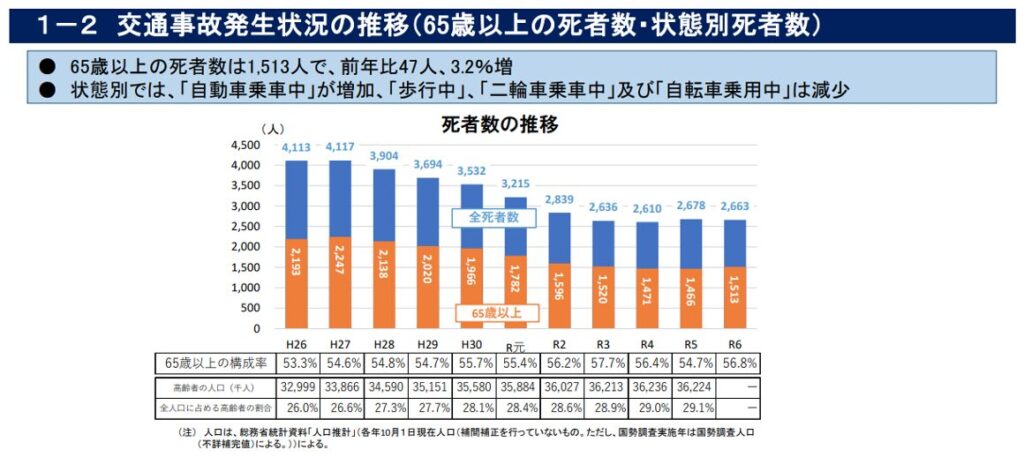

厚生労働省の人口動態統計(令和5年)によれば、ヒートショックが原因と推定される「不慮の溺死及び溺水した高齢者」は6,541人に達し、これは同年における65歳以上の交通事故死者数(2,678人)の約2.4倍に上ります。

室内の寒暖差が激しい住環境は、単なる不快感を超えて、居住者の健康や生命に直接的な危険をもたらす極めて深刻な問題だといえるのです。

このような状況から、住宅の断熱性能強化がもたらす恩恵は、単なる快適性や金銭面(ランニングコストの低減など)に留まらず、健康や安全といった命に関わる重要な要素であることは明白です。

今や、不健康で不快な室内環境に「我慢」を強いる時代ではありません。

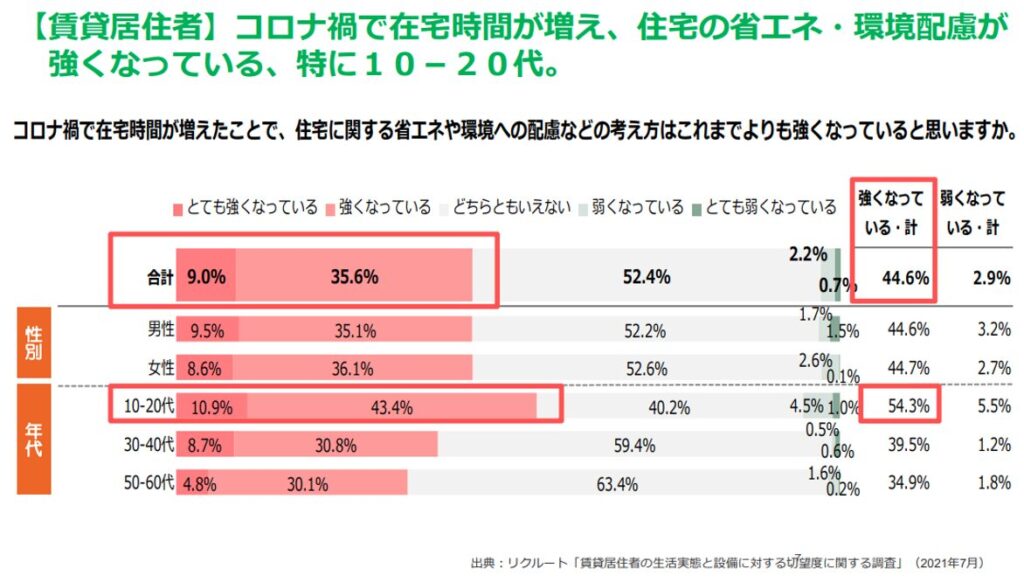

現在、顧客の住宅に対するリテラシーは確実に向上しています。

「夏涼しく、冬暖かい家」を求める声が、売買や賃貸市場で急増していることは、もはや無視できない事実です。

では、リテラシーが向上した顧客に対し、「性能の低い箱」をそのまま提供することは許されるのでしょうか?

資金面で中古住宅の購入や賃貸住宅の居住を選択した顧客に対して、エネルギー効率の悪い住宅をそのまま紹介することは、光熱費の増加や健康リスクを引き起こし、結果として顧客の生活資金を無駄に消耗させることになります。

これは、顧客の生活の質や将来的な健康に対する重大な損失を意味します。

不動産業者として私たちが提案すべきは、単に見栄えを良くするリフォーム工事ではありません。

断熱性能を向上させ、必要に応じて耐震補強を施すなど、住環境の質を根本的に改善することです。

これにより、新築住宅に引けを取らない快適性を提供することが可能となり、顧客にとって真の価値を提供することができるのです。

今後の不動産営業において、顧客から信頼されるためには、断熱性能に関する深い理解と提案力が欠かせません。

住宅市場における競争力を高め、顧客満足度を向上させるためにも、断熱性能に関する提案力を磨くことが、業界での成功を左右する鍵となるでしょう。

省エネ性能が資産価値となる

省エネ性能向上による効果は、単なる「エコ」や「快適性」に留まりません。

金融と資産評価のルールが書き換わりつつあるからです。

1. 住宅ローン減税と金利優遇の選別

すでにご承知の通り、住宅ローン減税の適用要件において「省エネ基準適合」が必須化されています。

2024年1月以降に建築確認申請を行った新築住宅については、原則として省エネ基準を満たさなければ減税対象外とされます。

また、それ以前の一般住宅は借入限度額2,000万円まで、年末借入残高の0.7%を控除できますが、すでに住宅性能による選別は始まっています。

省エネ基準適合住宅以上の性能を有していれば借入限度額が増加し、控除額の差は最大で70万円に達します。

さらに、フラット35をはじめとする金融商品も、省エネ性能に応じた金利引き下げプランを強化しています。

つまり、「省エネ性能が低い=資金調達コストが高い」という図式が完成しているのです。

これからは、顧客に対し「断熱改修を行うことで、快適性だけでなく、金利や税制面で優遇が受けられ、トータルコストを圧縮できる」というロジックを提示できるかが、営業マンの質を分ける時代となるのです。

2. 光熱費という「第2のローン」

電気料金の高騰は構造的なトレンドです。

原発再稼働によって燃料費が削減され、電気料金が下がる可能性はありますが、再稼働に伴う災害対策や各種調整費が膨大なため、電気料金が確実に見直される保証はありません。

断熱性能が低い住宅は冷暖房効率が著しく悪く、月々の光熱費が家計を圧迫します。

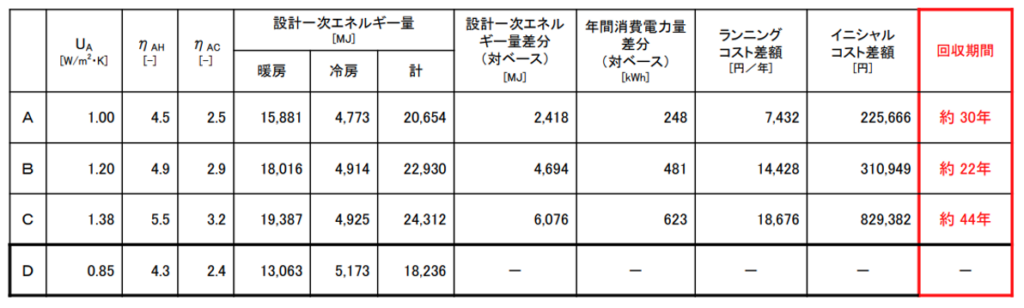

35年間のトータルコストを比較した場合、初期費用をかけて断熱リノベーションを行った方が、生涯支出が安くなるケースは多々あります。

もちろん、現状の性能値や施工範囲によっては、光熱費の削減や金利優遇、税控除の増額だけでは改修費用の全額を補えない場合もあるでしょう。

しかし、そこに「健康リスクの低減(医療費抑制)」や「資産価値の維持」、「物件再販時の優位性」といった観点を加えれば、投資効果が十分に得られる可能性は高いでしょう。

不動産営業には、このような多角的側面からの提案が求められます。

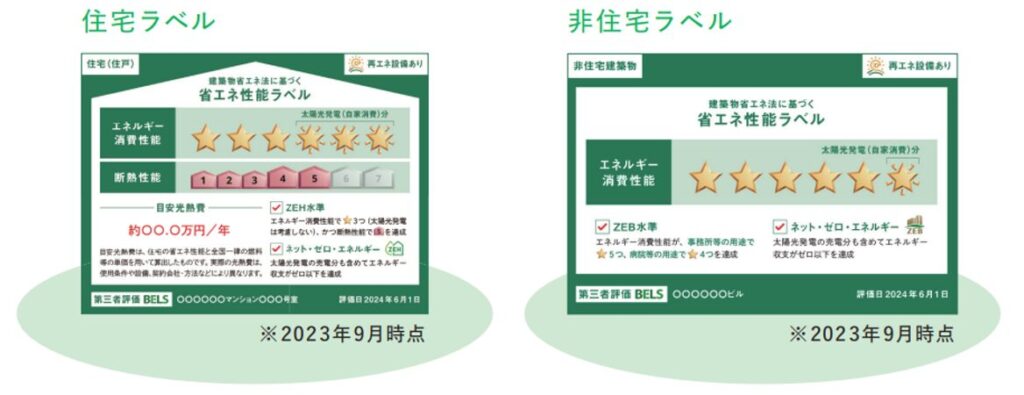

3. 評価制度の義務化と市場の選別

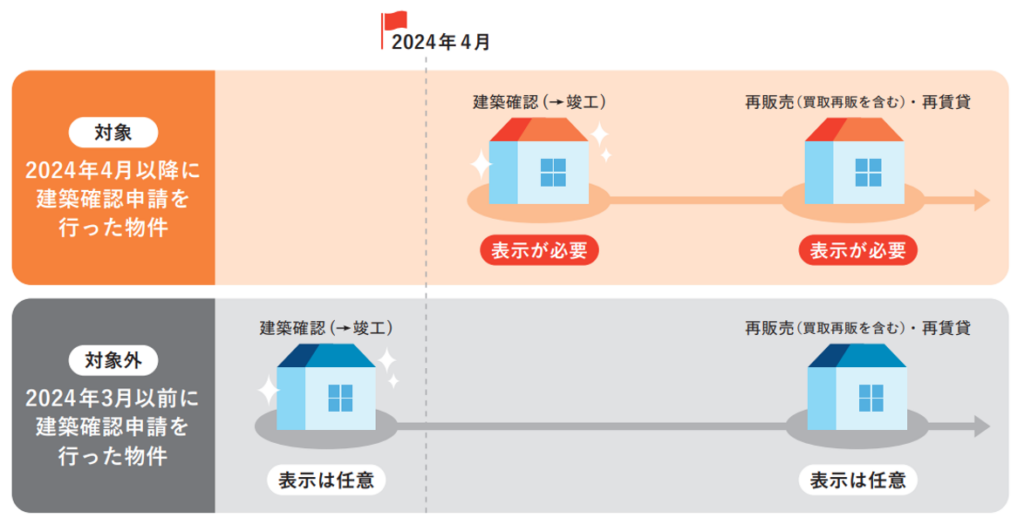

2024年4月から始まった「建築物の省エネ性能表示制度」により、建物の省エネ性が可視化されつつあります。

ただし、省エネ性能ラベルの表示が義務付けられたのは、2024年4月以降に建築確認申請を行った物件に限られているため、現状は努力義務の側面が強いと言えます。

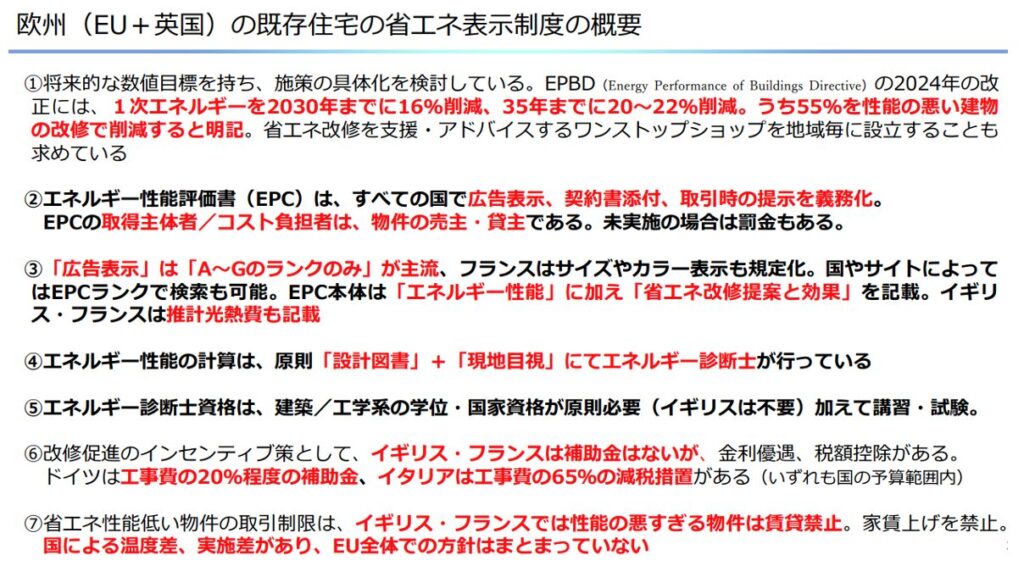

しかし、近い将来にはEU諸国のように、「省エネ性能ランクが低い物件は、賃貸に出せない、売却価格も暴落する」という時代が日本に到来するのは時間の問題です。

出口戦略まで見据え、「将来、負動産にしないための投資」を説くことが、信頼される不動産業者の役割です。

実務における「性能向上」提案の具体策

この項では、現場レベルで不動産営業がどのように動くべきか、具体的なアクションプランを提示します。

1. インスペクションと性能診断の標準化

「宅地建物取引業施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」の公布によって、2024年4月から建物現況調査(インスペクション)の斡旋を「無」とする場合、その具体的な理由を明記・説明することが義務化されました。

これは、単なる手続きではなく中古市場の透明化に向けた国策です。

今後、関係法令や運用解釈がさらに改正されれば、全ての物件に対して建物現況調査が義務付けられる可能性もあるのです。

これは、中古住宅の品質が表面上では判断できないという、購入検討者の不安を払拭し、取引を活性化させることが目的です。

さらに、増加を続けるストック住宅のうち、性能が著しく低い住宅を市場から淘汰し、優良なストック環境を形成したいとの思惑もあるでしょう。

顧客が客観的に物件を評価できる体制づくりを実現するために、私たちにはインスペクションを積極的に推奨する姿勢が求められるのです。

2. 窓リノベこそ最強のソリューション

予算が限られる中古購入層に対し、最も費用対効果が高い提案は「開口部(窓)」の断熱強化です。

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会によれば、暖房時でおよそ58%、冷房時は73%の割合で熱の出入りが開口部(窓等)から発生するとされています。

したがって、既存住宅の約7割が採用している「単板ガラス」をトリプルガラスに交換するだけで、熱流出を約8割削減できるのです。

もっとも、ガラスを交換するには「枠」自体の交換を要します。

その場合、外壁や内壁に手を加える大掛かりな工事が必要となるため、インプラスサッシ(内窓)や断熱性の高いハニカムブラインドの採用も念頭に置く必要があります。

これだけでも、熱損失を劇的に改善させることは可能です。

また、先進的窓リノベ事業などの大型補助金に関する知見も深め、「低コストで住環境を変える」提案を行うことが求められます。

3. ミスマッチを解消するゾーニング提案

居室間の寒暖差を生じさせない、フルリノベーションが最善の選択肢ではありますが、予算的に難しい場合には柔軟な発想に基づく提案が必要です。

例えば、家族が集まるLDKの快適性と、ヒートショックが発生しやすい水回りだけを「高断熱ゾーン」として重点的に改修する「ゾーン断熱(部分断熱)」の提案です。

使用頻度の低い部屋にはあえて手をつけず、生活空間の快適性を最大化する。

こうした中古住宅ならではのオーダーメイドな解決策こそ、プロフェッショナルとして腕の見せどころです。

まとめ

近傍同種の物件と比較して安価に販売すれば成約率は高まる。

これは、まごうことなき市場の真理です。

しかし、「安かろう悪かろう」が通用する時代が終わりました。

物件情報の非対称性が薄れた現代、顧客は私たちが想定する以上の早さで、「価格」より「価値(安全性、快適性、資産性など)」をシビアに見極め始めています。

だからこそ、私たちは「スクラップ&ビルド」から「ストック活用」へと意識を切り替えなければなりません。

残念ながら、市場に出回るストック住宅の質は玉石混交です。

知識のない顧客が、見た目だけ綺麗で中身がスカスカな「寒い家」を高値で掴まされることがないよう、防波堤となるのが我々の仕事です。

「物件価格を抑え、その分をリノベーションに投資しましょう。そうすれば、新築以上の快適さと、将来にわたる資産価値が手に入ります」

このように力強く背中を押せる不動産営業だけが、この激動の市況で生き残り、顧客からの信頼を勝ち取れるのです。

省エネ性能への理解と提案力。

それはもはや「付加価値」ではなく、日本の住まいを、そして顧客の暮らしをアップデートするために不可欠な知識なのです。