2025年11月、不動産業界において注目すべき出来事が発生しました。

不動産協会(東京・千代田区)が日本建設業連合会(東京・中央区)に対し、建設費高騰に起因する建築プロジェクトの延期・中止が相次いでいることを背景として、「発注者側の我慢はすでに限界に達している」との「緊急申入れ」を行ったからです。

不動産デベロッパー団体が施工側団体に対して公に申入れを行うのは極めて異例であり、この出来事は単なるコスト問題に留まらず、不動産市場の変化が実務側に現れ始めた出来事と考えられます。

実際、ここ数年現場では「問い合わせはあるが成約に至らない」「価格を下げても反響が伸びない」「買主が価格に納得しない」といった、違和感を覚える局面が増えています。

従来であれば、景気や金利の説明で理解を得られた局面でも、売主・買主の価格観が噛み合わない事例が目立つようになりました。

本稿で取り上げる出来事は、こうした“現場の違和感”が偶発的な現象ではなく、構造的要因によって生じている可能性を示唆するものです。

現在における建築費の高騰は、従来の景気循環に伴う一時的な資材価格上昇とは性質が異なり、その背景には三つの構造要因が存在します。

1. 資材価格の恒常的な上昇

鋼材、コンクリート、設備機器はいずれも世界的な需要増加と物流コスト上昇の影響を受け、価格は高止まりしています。

これに為替変動の影響も加わり、短期的な調整はあっても長期的な下落トレンドは想定しにくい状況となっています。

2. 慢性的な人手不足

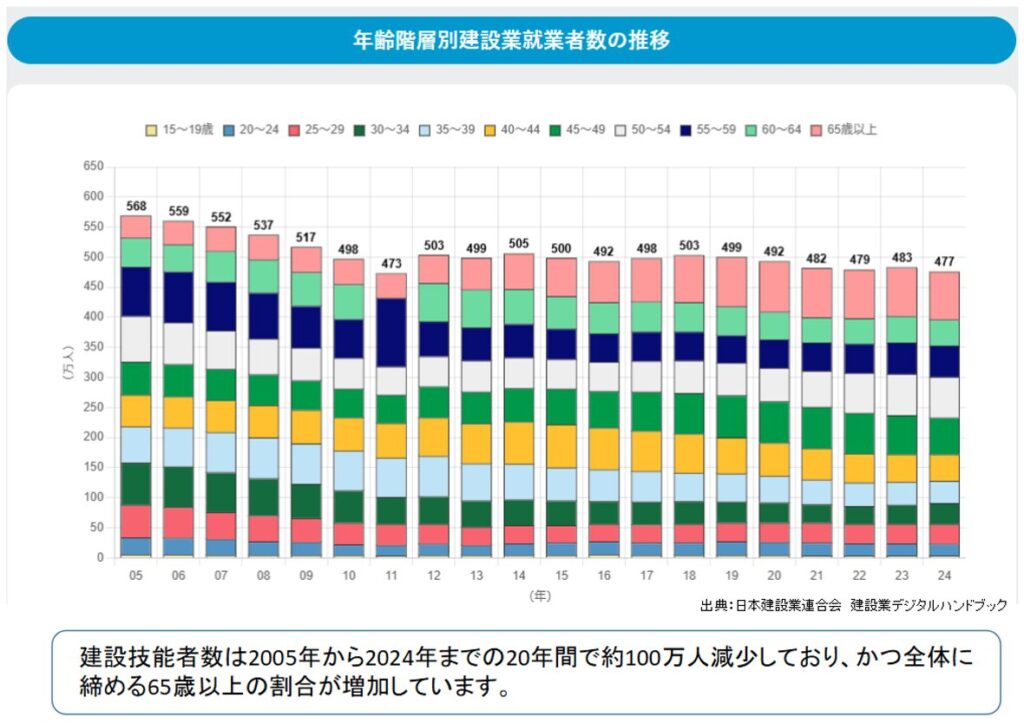

建設技能労働者の高齢化と新規入職者の不足は10年以上前から指摘されてきましたが、2005年から2024年までの20年間で技能労働者数はおよそ100万人減少しています。

さらに、2024年の時間外労働規制の適用(いわゆる建設業の2024年問題)により、労働供給量そのものが制度的に制約される段階に入りました。

これにより人件費の増加のみならず、施工可能量の上限が事実上設定された状態となっています。

3. 工期の長期化

労務制約は工事日数の長期化を招き、資金調達コストおよび事業リスクを増大させます。

結果として建築費は単価上昇にとどまらず、事業採算の不確実性として不動産デベロッパーの意思決定に影響を及ぼしています。

このような環境下で、建築費はもはや「景気循環的なコスト」ではなく、供給量と規定する構造変数となりつつあります。

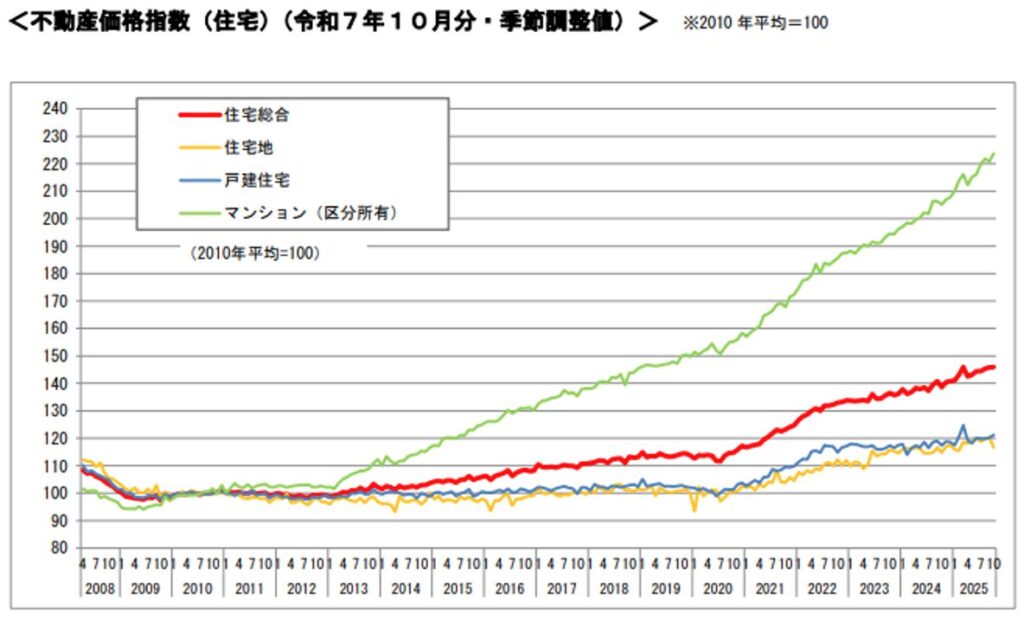

国土交通省の不動産価格指数によれば、2025年10月と2010年10月を比較した場合、住宅総合指数は約40%上昇、分譲マンションは約120%上昇しています(同指数は品質調整済みの相対指数であり、実勢価格の単純比較ではありません)。

新築分譲マンションの価格はこの15年間で大きく上昇していることが確認できます。

しかし、重要なのは価格上昇という事実そのものではなく、その説明根拠が従来と異なりつつある点です。

営業実務においては「なぜその価格で売り出すのか」を売主に説明できるかどうかが問われるからです。

新築分譲価格が上昇しているという事実は、既存住宅の査定価格を説明する際の根拠として機能する一方で、需要の強さだけでは説明がつかない局面が増えていることも意味しています。

ここで留意すべきは、この価格上昇が需要の強さだけでは説明できない点です。

価格は需要によって上昇するだけでなく、供給が減少した場合にも上昇し得るからです。

不動産経済研究所の公表データによれば、2025年12月時点における東京23区の新築分譲マンション平均価格は8,469万円(1㎡当たりの単価は126.5万円)と高水準を維持している一方、直近3ヶ月連続で販売戸数が落ち込むなど、減少傾向がみられます。

この状況は「売れているから高い」という単純な需要主導型市場ではなく、供給量の制約が価格形成に影響している可能性を示唆しています。

つまり、現在の新築マンション市場は、需要主導市場から供給制約型市場へと移行しつつあるのです。

これは、単なる価格上昇を意味するものではありません。

「需要が弱くなれば相場は下がる」という従来の経験則が、そのままでは機能しなくなることを意味します。

つまり、売れない理由が需要不足だけでは説明できない市場に変化しつつあるということです。

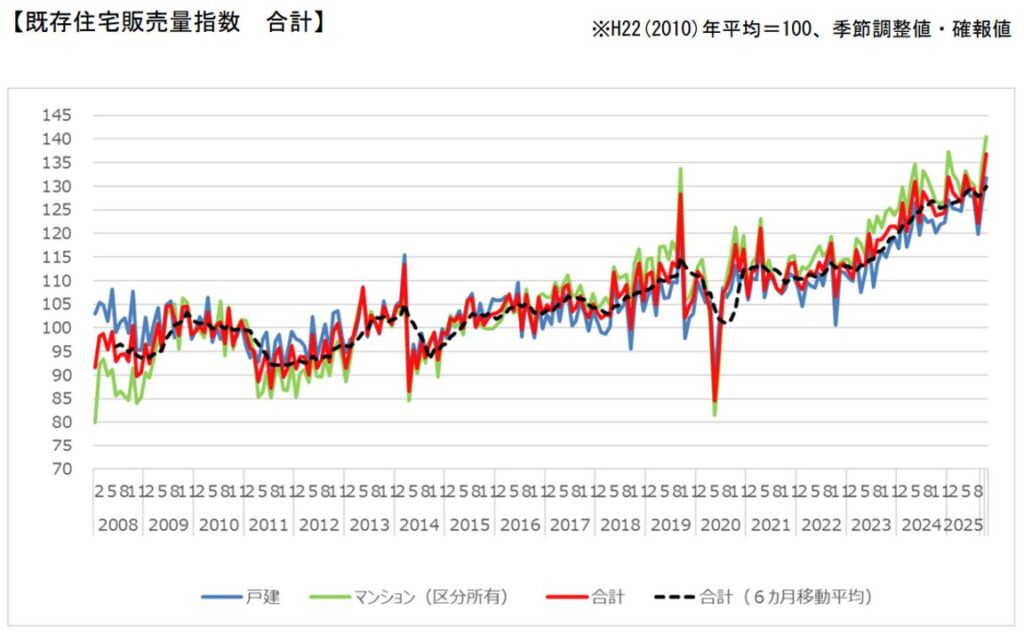

この結果として、一次取得層は新築分譲から退出し、既存住宅市場へ流入している可能性があります。

これを裏付けるように、国土交通省の既存住宅販売量指数によれば、戸建・マンションの合計で2025年には、2010年比約35%増加しています。

これは単なる選好変化ではなく、住宅取得行動の合理的調整と解釈できます。

しかし、既存住宅市場もまた建築費高騰による影響を免れていません。

既存住宅価格も新築価格の代替財として連動し、都市部を中心に上昇が見られます。

さらに購入後に予定されるリフォーム工事費も上昇しているため、取得総費用は増加傾向にあります。

その結果、既存住宅市場は「割安な選択肢」ではなく、「現実的な選択肢」へと性格を変えつつあるのです。

この変化は、売却相談の内容にも現れます。

かつては新築購入に伴う「買い替え売却」が多くを占めましたが、現在は取得可能価格の制約から既存住宅間の住み替えが増えています。

その結果、売却理由が資金計画と強く結びつき、価格交渉が成立しにくい取引が増加しているのです。

本稿では、今後の建築費動向を整理するとともに、供給制約時代において不動産事業者が留意すべき取引判断、商品企画、価格設定のあり方について検討します。

とりわけ、新築依存型のビジネスモデルから既存ストック活用型への移行が不可避となる中で、仲介・買取再販・賃貸管理の各分野における実務上のリスクと機会を明らかにしていきます。

建築費動向と実務への影響

従来、不動産市場における価格変動の主因は景気と金利でした。

景気が拡大すれば需要が増え価格は上昇し、景気が後退すれば需要が減少して価格は下落する。

この循環が不動産市況の基本的な理解でした。

したがって、査定や販売戦略においても「景気が悪くなれば相場が下がる」という前提が共有されてきたと言えます。

しかし現在、建築費の動向を観察すると、この従来の枠組みだけでは説明が困難になっています。

なぜなら、建築費が景気に連動するコストではなく、「供給能力」によって決まるコストへ変質しつつあるからです。

言い換えれば、住宅需要が弱まっても建築費が下がらないという現象が、特異な例外ではなく説明可能な状態となりつつあるのです。

これは建設業界だけの問題ではなく、媒介業務における査定価格や売出価格の妥当性に関する判断に直接的な影響を及ぼす変化です。

①資材価格

鋼材・セメント・設備機器の価格上昇は、国内需要の増減だけでは決まりません。

これらは国際商品化しているからです。

例えば鉄鋼は、国内需要よりもむしろ世界的なインフラ投資、新興国の都市開発、エネルギー関連投資の影響を強く受けます。

つまり、日本国内における建設需要が減少しても、海外需要が強ければ価格は下がらないのです。

重要な視点は、住宅市場が冷え込めば建築費が下がるという従来の前提が成立しなくなっている点です。

現在の建築費は、国内不動産市場の景気とは別の要因で決まる割合が大きくなっている。

この点を踏まえないまま査定や価格交渉に入ると、「需要が弱いのに価格が下がらない理由」を顧客に伝えにくくなります。

現場の実感と統計の動きが一致しにくくなっている最初のポイントが、ここにあります。

②労務費

資材価格以上に大きいのがこの労務費です。

実務的には、建築費上昇の主因はこちらと考えるべきでしょう。

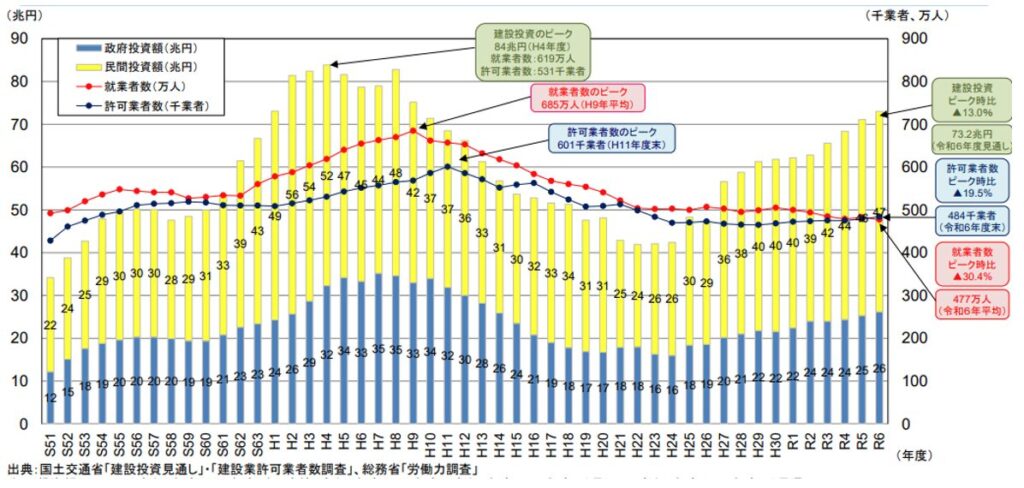

平成25年以降から増加に転じた建設投資に対し、建設業就業者数は平成9年をピークに減少を続けています。

令和6年にはピーク時比30.4%減の477万人にまで落ち込んでいます。

さらに、そのうち約4割は55歳以上と、高齢労働者の比率が他産業と比較して高い水準にあるのです。

一方で、若年入職者は増えておらず世代交代が進んでいない状態が明らかになっています。

この事実は、近い将来において施工能力が自然消滅していく可能性を示唆しています。

これに、2024年の時間外労働規制が加わりました。

この制度は単なる働き方改革ではありません。

建設業においては「施工可能時間の上限が定められた」に等しい制度です。

従来の建設現場においては、工期遅延が発生する可能性が高くなった際、長時間労働によって工程を回復することが可能でした。

しかし、これが封じられた現在は、工期の短縮手段が制度的に消滅したことになります。

このため、工事量を維持しかつ工期を遵守するためには人員を増やすほかはありません。

しかし、募集しても人はなかなか集まりません。

その結果、施工会社は受注を選別するようになります。

実際に、資材価格や労務費の高騰で自治体の予定価格では利益が確保できず、建設業者の参加が見送られる「入札不調」が多発しているのは皆さんご存じのとおりです。

これは建設業界だけの問題ではなく、発注者側にとって「依頼すれば建ててもらえる」「リフォーム工事を請け負ってもらえる」という前提が崩れ始めていることを意味します。

この変化は、媒介業務の実務判断にも直接的な影響を及ぼします。

例えば、古家付き土地の売却において、買主が想定する建築計画が実現可能かどうかを、媒介業者が事前に確認する必要性が生じます。

従来であれば、完全に切り離して考えても良い内容でしたが、建築費が高騰する現在では取引が停止するリスクが高まったためです。

大手ハウスメーカーに建築を依頼するのか、あるいは地元工務店に依頼するかでは建築費も大きく異なりますし、それ以前に、工事を引き受けて貰えるかどうか、竣工がいつになるかまで配慮しなければなりません。

さらに、工務店の場合は経営状態の確認も必要となる可能性があります。

帝国データバンクは、2025年に発生した「建設業」の倒産は、前年比6.9%増の2,021件であると公表しています。

これは、過去10年で最多となる件数です。

背景には人件費の急騰や工期の延長、建材価格の上昇など積み重なるコストアップ要因にくわえ、請負価格への転嫁が追いつかないことが要因と分析されています。

このような状況が続けば、いずれ資金力があり受注を選別できる建設会社だけが生き残る結果になります。

これは、極めて重要な変化です。

建設会社が「仕事を取りに行く産業」から「仕事を選ぶ産業」に変わりつつあることを意味しているからです。

そしてこの変化は、新築供給量そのものを制約する方向に働きます。

③工期延長がもたらすコスト増

建築費の上昇を語る際、㎡単価に目は向きがちですが、事業者にとって最も影響が大きいのは工期です。

工期が延びると、デベロッパーは以下のような負担の増加に直面します。

●販売開始時期の遅延

●市況変動リスクの増大

●人件費・管理費の増加

これら事業リスクの増加は、販売価格に反映されます。

しかし、それにも限度があります。

このため、計画上採算が合うはずの事業についても、リスクを読みきれない場合は着工を見送るケースが増加しています。

現在、全国各地で見られる開発事業の延期は、この影響が大きいと考えられています。

ここで重要なのは、価格が上がるという点そのものではありません。

供給が不安定になることです。

供給が不安定になると、需要が弱まって価格調整が働きにくくなります。

結果として、不動産市場は景気循環だけでは説明できない値動きを示すようになります。

建築費は下がるのか

建築費は将来的に下がるのでしょうか。

結論から言えば、短期的に大きく下落する可能性は高くありません。

実務の相談においては「もう少しまてば建築費も下がるのではないか」と質問を受ける場合があります。

しかし、仮に需要が弱まったとしても、供給側の制約が解消されない限り建築費が大きく調整される可能性はありません。

具体的には、次のような課題達成や問題の克服が実現できない限り、下落は見込めないのです。

2. 建設需要の急減

3. 技術革新による省人化の実現

まず、技術承継については適切な枠組みを設けることで可能ではあるものの、就業者数の増加については人口構造上期待しにくい状況です。

外国人労働者の増強で補うとの方法もあるのでしょうが、現在の政権下や市井の反応を勘案すれば制度面・受入体制の課題から短絡的な解決策とはなりにくい状況です。

建設需要についても、都市再開発・老朽化刷新、インフラ更新が続くため、急減は想定しにくい状況です。

残るは省人化ですが、プレハブ化・BIM・施工ロボットなど技術革新は着実に進みつつあるものの、施工現場では人の手による工程を大幅に削減するまでには至っていません。

これらの実情により、建設費が今後も上昇を続けるとまでは言えないものの、大幅に下落する局面は想定しにくいと考えるのが合理的でしょう。

そして、これを蓋然性の高い事象と捉えた場合、不動産事業者は建設費の高止まりが一時的な市況ではなく、市場前提そのものを変化させている可能性がある点を理解する必要があります。

「価格が調整される市場」であることを前提にした計画を、「供給が制限される市場」に置き換えて考え直す必要があるからです。

この変化は、物件の仕入れ、販売、価格設定、さらには媒介業務まで広く影響します。

なぜその価格になるのか、そして将来の修繕費や改修費がどう変化していくかを説明できるかどうかが、取引の成否を分ける要因となっていく可能性があるからです。

まとめ

本稿の論述で、現在の建築費は単なるコスト上昇ではなく、

●不足する建設労働力

●制度によって固定化された施工時間

●延長する工期による事業リスクの増大

といった複数の要因によって生じます。

これを正確に理解すれば、従来定説とされてきた「景気が後退すれば建築費も自然に低下する」といった説が通用しないことを理解できます。

建築費が、「需要で上下するコスト」から「供給能力で制約されるコスト」へと移行しつつあることが、現在の不動産市場を読み解く前提となっています。

これにより、従来以上に「提案した査定価格で納得してもらえない比率が増えた」「買主の価格観と市場価格が噛み合わない」といった声が不動産営業から多く聞こえるようになった理由を、構造変化によるものとして説明できるのです。

現在の市場では、相場の説明だけでは足りず、価格が形成される理由まで求められる局面が増えています。

過去の取引事例は重要な根拠ですが、それだけでは説明が足りず、価格形成の背景まで求められる場面が増えているのです。

この前提を顧客と共有しておかないと、売主・買主双方の価格認識がずれたまま交渉が進んでしまいます。

建設費の性質変化を理解することが、これからの取引における価格説明の基礎となるのです。