手付金の額については、売買価格の20%が一般的な目安とされています。

目安となった理由には諸説ありますが、不動産業者が自ら売主である場合の上限が20%であることから、それを踏襲しているとの考えが、もっとも納得がいくと筆者は考えています。

個人間の取引である媒介契約の場合、当事者間で合意されるなら、手付金の額は1%の少額もしくは50%以上の高額であっても支障はありません。

ですが多すぎても少なすぎても万が一の場合、それが原因となるトラブルを誘発する可能性がありますから、20%の手付金は妥当な金額なのでしょう。

もっとも、目安があっても実際の取引では手付金を10~20%で定める場合が多く、中には売買価格の1~5%しか手付金が出せないと言われることもあります。

無論、手付金が少額であっても契約自体に影響を及ぼす訳ではありませんし、売主においても最終的に全額が支払われれば問題もないわけですから、融資が事前承認済みであれば手付金が少額でも頓着しないでしょう。

ですが私たちには、余計なリスクを回避して取引が円滑に進むようサポートする義務がありますし、無事決済までたどり着かなければ報酬を得ることはできません。

少額手付の場合に考えてしまうのが手付放棄による解約リスクです。

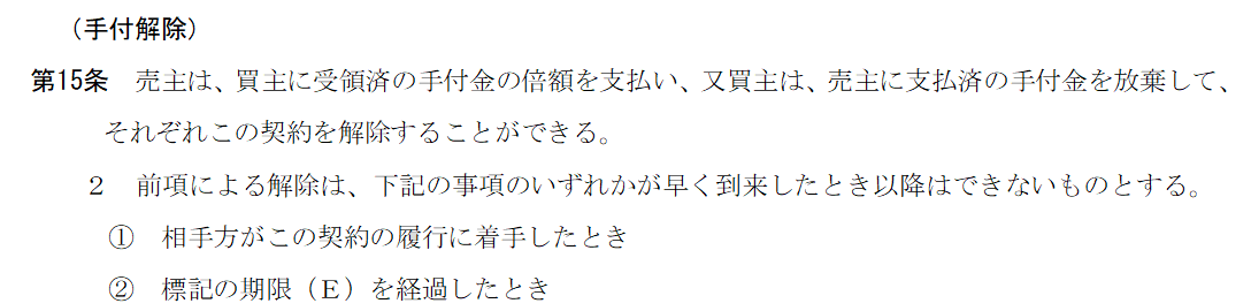

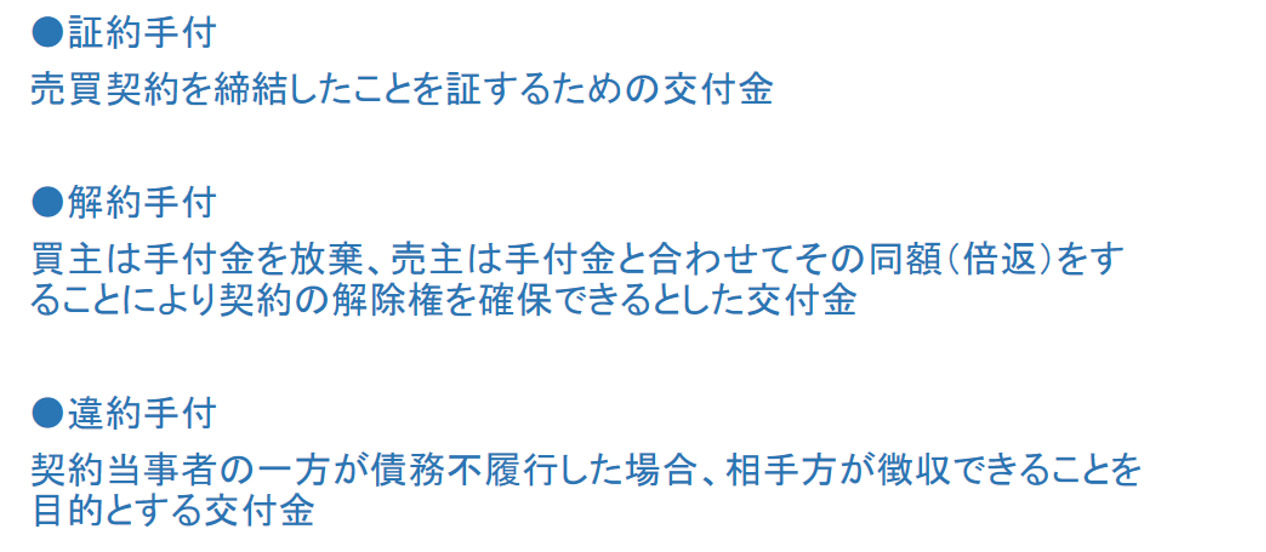

手付金の性質は大きく解約手付・証約手付・違約手付に分類されますが、不動産取り引きの場合、特段の定めがなければ解約手付として扱われます。

私たちが加盟する各保証協会から提供される標準契約書においても、共通して下記のように記載されているのは皆さんご存じのとおりです。

当事者の合意があれば売買金額の1%を手付金とすることに問題はありませんが、売主・買主共に定められた期限内であれば少額な手付金を放棄する、もしくは倍返しを行うことにより契約が解除できてしまう。

それではあまりにも契約行為自体が「軽く」なってしまい解約リスクも高まります。

そこでよくあるのが、手付金が少額の場合に設けられる「手付解除をする場合、違約金として売買代金の20%相当額を支払う」とする特約です。

このような特約を定めておけば少額手付のリスクを軽減できると考える方も多いのですが、ここで定める手付金や違約金の額によっては、特約自体が公序良俗違反であるとして無効とされる可能性があるのはご存じですか?

今回は少額手付による解除を防止するために必要な、特約についての考え方について解説いたします。

そもそも手付金に下限は存在するのか?

まず手付金について考えてみましょう。

説明するまでもないでしょうが、手付金は契約当事者の合意により以下のどれかに分類されます。

もっとも標準契約書を利用している場合、何らかの特約を設けない限り解約手付も分類されます。

そこで考えたいのが、手付金の上限と下限の金額です。

上限については宅地建物取引業者自らが売主の場合、20%以内と定められていますが、個人売買(媒介)の場合、上限はありません。

それでは下限についてはどうなのでしょう。

当事者の合意という前提はありますが、数千万円の売買価格である物件を1~2万円程度の手付金で契約することはできるのでしょうか。

そもそもの話として、法律で手付金の下限は定められているのでしょうか?

答えは「定められていない」です。

不動産業者の中には、「手付金が少額の場合、それは証約手付に過ぎず、解約手付にはならない」と思い込まれている方も多いようですが、それは間違いです。

下級審の裁判例で手付金についての事件は複数確認できますが、そのほとんどが手付金の性質について争われています。

具体的には手付金の性質が契約書に明示されていないことにより、解約手付かはたまた違約手付なのかなどについて争われており、「額」についてではありません。

解約手付であることが記載され、かつ手付放棄や倍返しで契約解除できる旨が契約書に記載されている場合、手付金が少額であることを理由として解約手付ではないとの主張は通用しないでしょう。

少額手付の場合、解約防止の手段はどう講じる?

日頃利用している標準契約書を用いれば、手付金はその額によらず解約手付になります。

少額手付の場合、怖いのは簡単に放棄して契約が解除されてしまうリスクですがそれを防止するためとはいえ、「契約解除においては違約金として売買価格の20%を支払う」などの特約を盛り込んだ場合、その条項自体が公序良俗に反する(民法第90条)として無効にされる可能性が高くなります。

それではとばかりに手付解除の期限を1週間以内に定めるなど、極端に短くすることを思いつきますが、それは現実的ではありません。

民法557条第1項では手付放棄などにより契約解除できる期日について「相手方が契約の履行に着手した場合はその限りではない」と規定し、履行の着手を基準としているからです。

履行の着手についての見解も諸説ありますが、一般的には手付金以外に内金、中間金などの名目で金銭を支払った場合、もしくは売主が移転登記の準備を行った旨を通知する、もしくは引っ越しを終えた場合(契約時に入居中だった場合に限られる)などは履行に着手したとみなされます。

少なくても極端に短い解除期日を定めれば、これまた公序良俗に反するとして無効にされる可能性は高くなるでしょう。

もっとも履行の着手は解釈次第で意見の分かれる性質のものですから、一般的には下記のような目安で設定されています。

少額手付による解除リスクを回避するため特約などを定めようとしても、当事者一方に不利となる内容では公序良俗に反し無効とされる可能性が高くなります。

そこで解約手付としての性質を排除して、解除については違約となる旨の特約、例えば下記のような内容を特約とすれば、公序良俗に反すると判断される可能性は低くなるでしょう。

「売主及び買主は、本契約書第◯条による手付解除の定めによらず、契約締結後においては手付の放棄または倍返しによる解除はできない。本契約に違約したときは、買主は手付金の放棄にくわえ、第◯条で定めた違約金を売主に支払い、売主の違約においては受領済みの手付金を買主に返還すると同時に、第◯条の違約金を買主にたいし支払うものとする」

ポイントは特定の内容について(この場合は手付解除)その性質を排除したうえで、契約解除が違約にあたるとしている点です。

これにより手付解除ができるのに違約金が付されるという矛盾を排除できるのです。

もっとも、このような特約を設ける場合には当事者にその趣旨を説明し、納得のうえで合意してもらう必要があります。また宅地建物取引業者(買主は宅建業者以外)が売主の場合にはこの特約は設けることはできません。

宅地建物取引業者が売主である場合、手付金はいかなる名目を用いようが解約手付とされますので、これに反する特約はどう捻っても無効とされるからです。

まとめ

手付が少額であっても、売主が納得し契約できれば売上につながります。

ですから私たちに実害はなく、契約できることを素直に喜ぶべきでしょう。

ですが手付金があまりにも少額だと簡単に放棄される可能性があり、契約できたとしても期日までハラハラします。

そこで少額手付による解除リスクを軽減するため知恵を絞る訳ですが、正しく理解して対応しなければせっかく講じた「策」によって自らの首を絞めかねません。

今回は少額手付の場合において、少しでも解約リスクを下げるため有効な特約を紹介するため、手付の性質について基礎から解説を行いました。

円満な取引を実現するためには当事者の合意が不可欠です。

特約を設ける場合には手付金の性質については勿論、その及ぼす範囲や効果まで説明するよう注意したいものです。