不動産業によらず、全ての業種において、業務上知り得た個人データを第三者に提供することは原則として禁じられています(個人情報保護法第27条5項2号)

不動産業者が取り扱う個人情報は、その業務の性質上、顧客の生年月日や住所、本籍地、勤務先や年収など基本となる個人情報以外にも、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴など、その取扱には特に配慮が必要だとされる「要配慮個人情報」が含まれる場合もあります。基本的な個人情報はもちろんですが、特に要配慮個人情報の取扱や開示については、十分な配慮が求められるのです。

ただし、同法では、法令に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護が必要であり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合などにおいては、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者提供できるとされています。それでは、「法令に基づく場合」とは具体的にどのようなケースでしょうか。

例えば、弁護士が弁護士法第23条の2に基づき報告を求めてきた場合、または警察官が「捜査関係事項照会」により情報開示を求めてきた場合が考えられます。刑事訴訟法第197条第1項には、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる」と規定されており、さらに同法第2項でも「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」としています。

したがって、「捜査関係事項照会」が送付または提示された場合には、法令に基づく情報開示として、本人の同意を得ずに情報を開示しても個人情報保護法に違反しないと考えられます。しかし、「捜査関係事項照会」はあくまで任意の回答を求めるものであり、強制力はありません。刑事訴訟法に基づき開示が強制されるのは、裁判所が発行した「令状」による場合に限られます。

なお、警察庁は通達において、公務所や公私の団体は刑事訴訟法に基づく照会に対し、回答を拒否できないと解釈しています。ただし、この見解は捜査との関連性がある場合に限られます。したがって、捜査に関係のない情報まで開示した場合には、本人の権利を侵害したものとして、事業者が不法行為責任を問われる可能性があります。

このように、第三者への情報開示については、法の意図や趣旨を正確に理解しておかなければ、トラブルに発展する可能性があります。

今回は裁判例も交えながら、個人情報の取扱に関する基本事項と、情報を開示できるケースについて解説します。

開示する情報は慎重に選ぶ

情報開示は、その提供を求める者が法令に定める事務又は業務遂行に必要な限度で個人情報を利用し、その上で開示の請求に相当な法的根拠や理由がある場合を除いては応じるべきではありません。担当者レベルの恣意的な判断で、安易に開示してはならないのです。

例えば、照会対象者が犯罪の被疑者である場合には、社会的及び道義的責任から、開示が可能な範囲で照会に応じるのが良いと判断できます。ただし、照会対象が複数人に及ぶ場合はどうでしょうか。

筆者は過去に、照会対象を含む賃貸マンション居住者全員の情報を開示して欲しいと依頼された経験があります。捜査関係者からすれば、交友関係を把握するために情報を得たいと考えたのかも知れませんが、犯罪に直接関係しない住人の情報開示にまで応じる必要はありません。照会に至った経緯やその必要性についての説明が十分ではない限り開示すべきではないのです。

次に「弁護士法23条照会」について考えてみましょう。23条照会は、具体的な受任事件を前提に、弁護士が必要な報告を求める制度です。したがって、必要な事項以外、例えば探索的な調査については認められていません。そもそも照会申出は、弁護士が所属弁護士会に対し行い、弁護士会が照会の必要性と相当性を判断し申出の可否を決定します。したがって、照会権限はあくまで弁護士会にあります。

申出の可否判断は厳格に行われるため、拒絶する正当な理由がある場合を除き、報告には応じるべきです。ただし、開示する情報は必要事項のみに限られます。事件と関係のない情報の開示にまで応じる必要はありません。

提供記録は必ず残す

本人の同意を得ずに情報開示を求められるケースで悩むのは、前項で述べた「法令に基づく場合」が多いでしょう。これは、「法令」が具体的にどの法律を指すのか、理解が及んでいないからです。

法令に基づく例としては、先述した刑事訴訟法や弁護士法に基づく開示請求、裁判所からの開示請求、国や地方公共団体など行政機関からの開示請求が考えられます。

こうした機関から開示請求があった場合でも、法令に基づき適切な手続きが行われたかを確認し、正当な範囲内で情報開示することが重要です。

具体的なポイントとしては次に点に注意しましょう。

●照会内容が法令に準拠しているか

●開示の必要性が法的に裏付けされているか

また、個人情報保護法では、生命、身体、または財産の保護が必要であり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合には、例外的に情報提供が認められています。例えば、震災発生時の安否確認のため開示が必要な場合です。しかし、そのような状況でも、以下の点について慎重な判断が求められます。

●開示する情報の範囲を最小限にすること

情報を開示する際には、開示請求書面(原本または写し)を保存するだけではなく、開示に至った判断基準や経緯について記録し、必要に応じて本人に証明できるように備えておく必要があります。

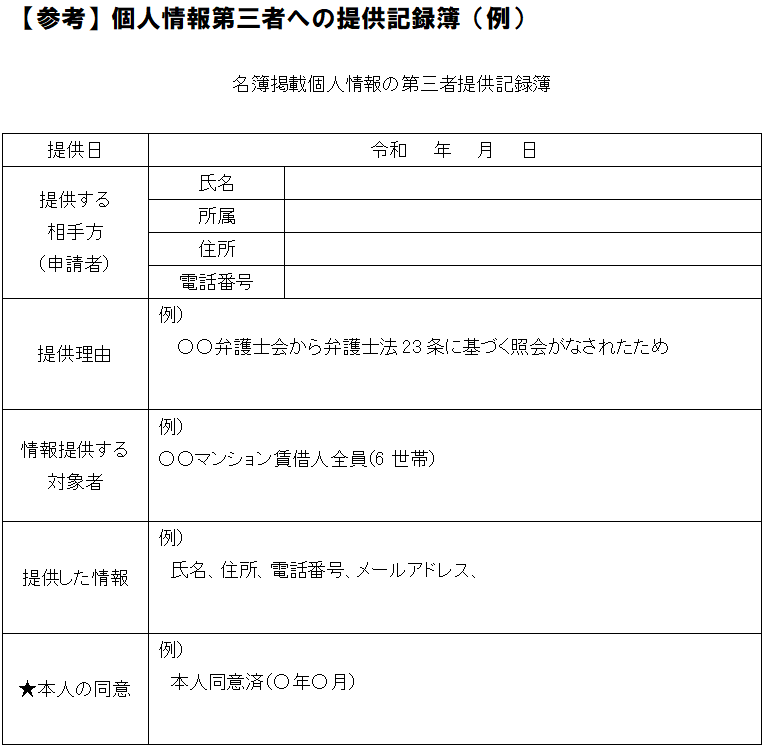

なお、個人データの取得や提供記録の作成・保存は、個人情報保護法で義務付けられていますが、その様式については法律やガイドラインで特に指定されていません。自由形式で記録しても構いませんが、後々トラブルが発生した際には、この提供記録が疎明書類となるため、提供記録簿を参考に漏れなく記録することが重要です。

要配慮個人情報は厳重に

要配慮個人情報については、すでに少し触れましたが、具体的には人種、信条、社会的身分、健康状態などが該当し、これらの開示には特に慎重な対応が求められます。このような情報を誤って開示した場合、法的責任を問われるリスクが高まります。

法令に基づく場合や緊急性が高い場合を除いて、原則として開示は拒否されるべきです。

また、開示が必要な場合でも、できる限り本人の同意を得ることが望ましく、その上で情報を精査し、事件や業務に関わる必要な部分のみを開示することが求められます。

こうした適切な対応を徹底するためには、「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を策定し、個人情報の取扱における基本姿勢を明確にすることが重要です。同時に、定期的な研修を通じて、法令遵守の重要性を従業員に周知徹底することも欠かせません。

さらに、情報開示が必要な場合は、個人情報保護委員会が提供する「個人情報保護法ガイドライン」に基づき、上長や法務部門と協議の上、組織としての判断を仰ぐ体制を整えておくことが求められます。

裁判例とポイント

平成22年8月に東京地裁で争われた裁判例を紹介します。この事件では、賃貸借の媒介と管理業務を担当する宅建業者が、本人の同意を得ずに弁護士法に基づく照会に応じ、賃貸借契約書や管理委託契約書の写しを提供したことについて、原告である賃貸オーナーが個人情報保護法および宅地建物取引業法に違反するとして賠償請求した事件です。

原告は、離婚調停後に家庭裁判所で婚姻費用分担の調停事件を係属中でした。照会は、元配偶者の弁護士が賃貸収入額を調査するために弁護士会に申出たものです。

原告は、「弁護士会の照会は賃貸収入額の調査をするためであったにもかかわらず、住所や氏名、印影、取引銀行口座などが明記された契約書を本人の同意なしに開示したことは、個人情報保護法第23条に違反し、また宅地建物取引業法第45条の秘密保持義務と第75条の2(体系的な研修の実施)に基づき、守秘義務に違反する」と主張しました。

原告の主張に対し裁判所は、弁護士第23条に基づく照会について、「照会を受けた公私の団体等は、弁護士会に報告すべき義務を負うと解されるが、その性質上、無制限の開示を容認されているとまでは言えない」と、原告による主張の一部を容認しました。

つまり、開示した内容によっては違法となる可能性がある点について指摘したのです。

しかし、裁判所は同時に、婚姻費用分担調停事件において賃料収入の有無は重要な争点の一つであり、かつ原告が「賃料収入はない」と説明していた経緯から、配偶者側弁護士が賃料収入の有無を確認するために管理委託契約書や賃貸借契約の写しを求めたことに合理性があると判断しました。不動産業者は合理的な請求に応じ情報を提供したに過ぎず、そこに違法性はないとして原告による損害賠償請求を認めなかったのです。

この判決は妥当な結果であるように見えるかも知れませんが、重要なのは、裁判所が「例え法令に基づく照会であっても、開示する際には、個人のプライバシーを侵害する危険性や守秘義務を慎重に検討し、必要最低限の情報開示に務めるべきだ」と言及した点です。

原告が裁判で行った、「照会に回答する側においては、個人のプライバシー侵害の危険性並びに業務上及び契約上負担する守秘義務との対立につき、慎重な検討を経た上で、照会の目的にかなう、ぎりぎりの情報開示に留めるべきである」との主張は正鵠を得ているのです。

私たちは、弁護士や警察、税務署などの照会に応じる際にも、「法令に基づく場合」が常に情報開示を正当化するものではないことを理解して、慎重に対応する必要があります。

センシティブ情報とは

要配慮個人情報の開示については慎重に検討する必要があると解説しましたが、類似する用語に「センシティブ(機微)情報」があります。これは主に金融分野のガイドラインで用いられ、要配慮個人情報を含む広範な概念とされています。具体的には、以下の情報が含まれるとされています。

◯犯罪の経歴や被害

◯門地、本籍地

◯保険医療や性生活に関する情報

これらの情報については、取得自体が厳しく制限されるため、特に注意が必要です。

一方で、不動産取引では「反社会的勢力の排除」規定に基づき、顧客自らが暴力団や暴力関係企業、総会屋などの構成員ではないことを確認し、業務妨害や脅迫的な言動を行わないことを確約してもらう必要があります。その際、場合によっては契約当時者の犯罪に関する前歴や逮捕歴、有罪判決歴などの調査や確認が必要なケースも考えられます。

宅地建物取引業者は犯罪収益移転防止法で「特定事業者」に指定されていますから、疑わしい場合には、調査により知り得た情報を捜査機関等へ提供する義務があります。しかし、犯罪歴等はセンシティブ情報に該当しますから、情報を提供する前に慎重な検討が必要です。

前科に関する情報は検察庁が管理していますが、法人や個人が検察に前科照会と求めても応じることはありません。また、これらの情報は警察庁や各都道府県警察本部の犯歴照会センターでも管理されていますが、こちらも照会には応じてもらえません。

検察庁は市区町村などに前科の情報を提供し、市区町村はそれに基づき犯罪人名簿を作成していますが、この名簿も選挙権の有無や欠格事由の確認のために用いられ、一般からの照会には応じません。

したがって通常は、ネット検索や報道情報で調査する、もしくは興信所や調査会社に委託して調査するケースが多いでしょう。ネット検索では、社会的に注目を集めた組織的詐欺や凶悪事件、教職員や公務員、政治家などの刑事事件を調査するのは比較的容易ですが、一般的な個人の場合、同姓同名である可能性も高く、信憑性が高いとは言えません。したがって、最終的には当時者に確認するのが確実な方法です。

これにより知り得た情報、つまり取引上知り得た情報の漏洩は、漏洩元が特定される可能性は高く、その結果、損害賠償を請求される危険性が高いのです。全ての個人情報に共通しますが、センシティブ情報の取扱は一層慎重であるべきです。

まとめ

不動産業者はその業務の性質上、顧客の要配慮個人情報やセンシティブ情報を知りえる立場にあります。

しかし、現実には新人研修を依頼されて訪問した際、営業マンの机に顧客から取得したアンケート用紙が無造作に置かれていたり、融資申込書が放置されていたりする場面をよく見かけます。

不動産業者の9割は社員10名以下の小規模事業者とされており、こうした事業者では、個人情報の取扱に関する社員研修が十分ではないケースも多く見受けられます。結果として、個人情報の重要性が軽視される傾向があるのかも知れません。

今回解説した通り、不必要な情報開示や漏洩が発覚した際には、法的な責任や損害賠償が生じるリスクがあります。不動産業者として、私たちが日々扱う情報の秘匿性や重要性を再認識し、慎重に対応することが不可欠です。