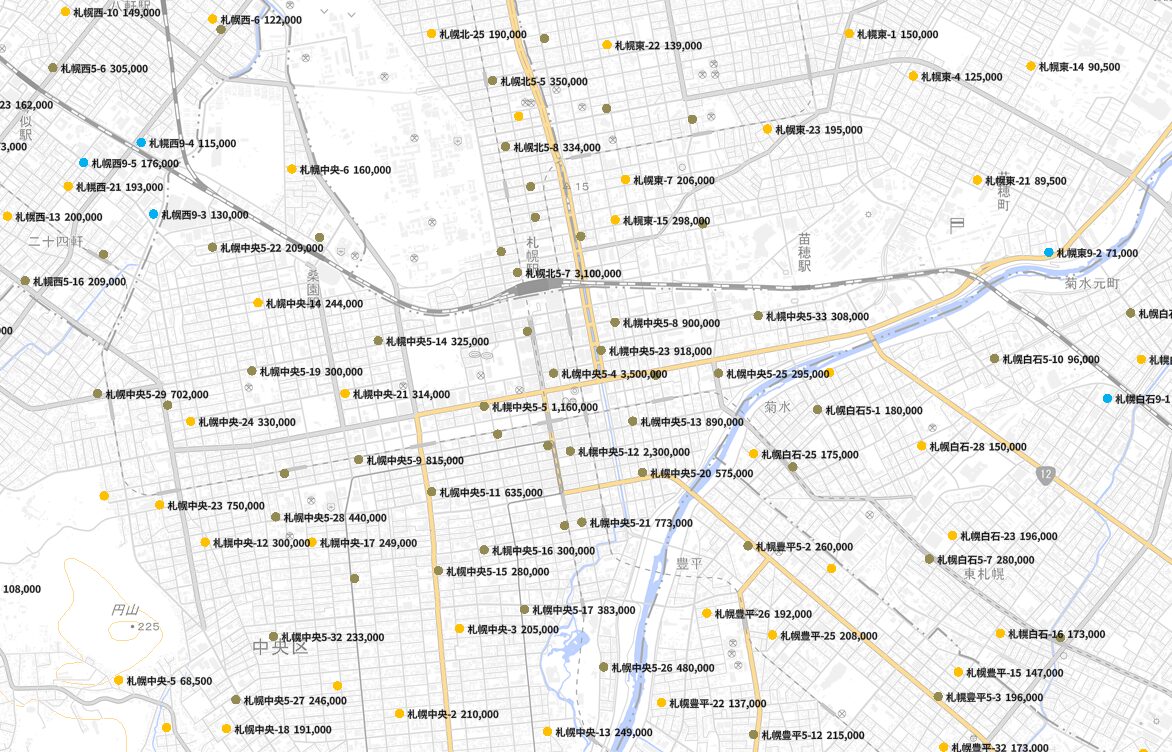

2025年3月18日、国土交通省から「令和7年度地価公示」が公開されました。個別の標準地点の価格は、既に不動産情報ライブラリへ反映されていますので、確認されると良いでしょう。

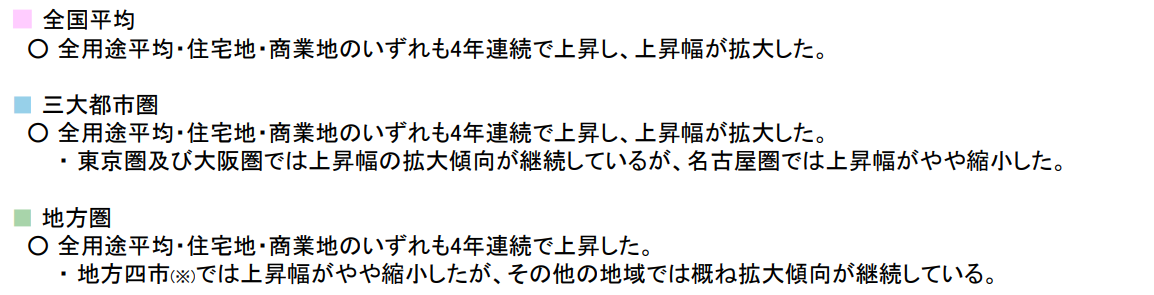

全用途平均・住宅地・商業地のいずれも、4年連続で上昇しており、特に三大都市圏では上昇幅が拡大しています。地方圏も引き続き上昇傾向を見せており、全体として上昇基調が続いていることが確認できます。

その影響もあってか、最近では「今後、不動産価格はどのように推移しますか?」という質問を受けることが増えてきました。

以前から同様の質問はありましたが、土地や資材、人件費の高騰によって新築分譲価格は上昇、特に立地が良いタワーマンションの価格は値上がりが顕著です。この影響で、生活至便性に優れた立地の中古物件価格も上昇しています。購入を検討している顧客は、今が買い時かどうかを判断するため、不動産のプロである業者に質問したくなるのでしょう。

また、近隣の地価背景を根拠に賃料を値上げするケースも増加し、賃借人との間でトラブルが頻発しています。実際、筆者にも、適性賃料の判断を巡る相談が多く寄せられています。

しかし、不動産価格には様々な要因が影響しており、将来予測が非常に難しいのが現実です。また、不動産業者は消費者の購入判断などに影響を与える断定的な発言を避ける義務があり、根拠なく「この地域の不動産は今後も値上がりを続けます」といった説明を行うことは禁じられています。

インターネットで「不動産価格今後の動向」を検索すると、様々な予測がデータを基に公開されています。その多くは「当面は上昇基調が続き、税制改正のタイミングで下落に転じる」と予測しています。

グローバルな視点ではその通りかもしれません。しかし、現在でも東京23区の新築マンション平均価格が1億円の大台を突破している一方で、地方圏の駅から遠いエリアに建築された新築建売物件は、大幅に価格を下げても買い手がつかないとの話を耳にします。

このような価格の二極化は、突然始まった現象ではありません。不動産業者の多くは地元密着型で事業を展開しているため、広い観点よりも、自身の商圏における動向について理解することが求められます。今回は、不動産市場に影響を与える要因について考察し、それを深く理解することで、最適な判断を導くための参考にしたいと思います。

不動産業者の責務

不動産業者が虚偽の説明を行い、顧客がその説明に基づいて不動産の購入、売却、賃貸借契約などの重大な判断を下し、結果として損害が生じた場合、不動産業者はその責任を負うことになります。

不動産業者の説明責任は、顧客の財産や生活に大きな影響を与えるため、極めて重要です。

そのため、具体的な根拠がない憶測や推測での説明は許されません。しかし、現実には「このエリアの不動産価格は上昇基調にあるため、間違いなく今が買い時です」といった説明がしばしば見られます。このような説明が、宅地建物取引業法第47条の2第1項で「利益を生することが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してはならない」と規定されているにも拘わらず、依然として行われているのです。

日本の不動産価格の動向には多くの要因が複雑に絡み合っており、そのため価格の予測を一概に行うことはできません。特に、将来的な価格に関しては、具体的な開発計画が決まっている場合などを除き、軽々しく明言すべきではありません。

信頼できるデータを収集し、その分析結果を基に意見を述べることが、不動産のプロとしての責務であり、業者としての矜持です。

顧客が不動産業者に対して質問してくる背景には、業者が明確な根拠に基づいて納得できる回答を提供してくれると期待があるからです。つまり、信頼しているからこそ質問や相談をするのです。そのため、インターネットで誰でも閲覧できる情報を丸暗記して、それを自分の分析成果として説明するだけでは顧客からの信頼を失うことになりかねません。繰り返し質問されると、やがてその不備が明らかになってしまうのです。

顧客が求めているのは、ネットで得られる模範的な解答ではなく、地元に精通している不動産業者の「生の意見」です。そのため、根拠として提示するデータの正確性や、結論に至るまでの深い洞察が欠かせません。それがなければ、いくら意見を述べても、プロフェッショナルの見解とは言えないのです。

また、収集するデータについても慎重であるべきです。例えば、アンケート調査の結果を収集する場合でも、調査対象やその年齢、収入、家族構成などに偏りがないか、統計学的に有効なサンプル数が確保されているかを確認する必要があります。アンケートを参考にするには、統計学の基本的な知識も求められます。実際、意図的に特定の回答を引き出すために行われる調査は散見されます。情報番組で見かける「街角アンケート」などがその典型例です。

回答してくれそうな人を選び、意図的に編集された調査結果は統計学的に信頼できません。それでも、誤って多数派の意見として扱われる場合もあります。

一方で、国土交通省や消費者庁などの公的機関が実施した調査は、一般的に信頼性が高いとされています。ただし、これらの調査でも偏りが完全にないわけではなく、考察を行う人の知見や資質によって予測が異なる場合もあります。

このような観点から、次の章では分析に必要な具体的なデータについて解説します。

価格推移を予測するのに必要なデータ

不動産価格の予測には、様々なデータが必要です。代表的なものとしては、レインズに登録された売買・成約情報のほか、国土交通省が管理する「公示価格」、国税庁による「路線価」などが挙げられます。しかし、これらだけでは将来的な不動産価格の推移を正確に予測することはできません。そこで、予測に必要なデータについて、レインズを除く主要なものを以下に紹介します。

●公示価格

地価公示法に基づき、国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の価格を定めたものが公示価格です。原則として、契約当事者の事情や動機を排除し、通常の自由取引に基づいて成立する価格となっています。相続時や固定資産評価の基準としても利用されることから、最も実勢価格に近い公的価格と言えるでしょう。

価格決定の手順としては、まず委託を受けた不動産鑑定士が現地調査を行い、最近の取引事例や土地からの収益見通しなどを分析して評価を行います。その後、国土交通省の土地鑑定委員会が各地点や地域間のバランスを調整し、最終的な公示価格が決定されます。

●基準地価(都道府県地価調査)

基準地価は、公示価格を補完するため、都道府県が毎年調査を実施して決定する価格です。令和6年は全国21,436地点で調査が調査されています。基準地の選定は各都道府県に委ねられており、根拠法が国土利用計画法施行令であることなど、公示価格の決定プロセスと異なる部分はありますが、調査の目的はほぼ同じです。

●路線価

路線価は、相続税や贈与税の申告に使用される財産評価基準の価格です。一般的には公示価格の約8割程度で定められていますが、国税庁が独自の基準で見直しを行っているため、必ずしもその範囲に収まるわけではありません。

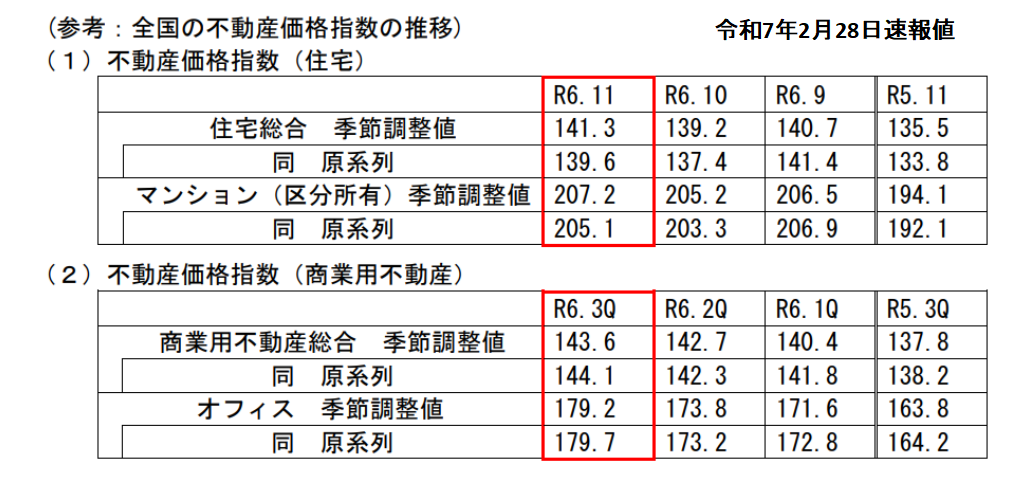

●不動産価格指数

不動産価格の動向を示す指数で、国土交通省が全国の住宅(住宅地、戸建て住宅、区分所有マンション)について集積した「不動産の取引価格情報提供制度」のデータを活用して算出しています。この指数は、ヘドニック法(住宅の価格と特性の関係を分析する統計的手法)を用い、個別物件の品質を調整したうえで推計されています。

●金利動向・経済指標

金利動向を予測するためには、多岐にわたるデータを必要としますが、特に重要なのは以下の指標です。

B. 長期金利(国債金利)

C. 短期金利

D. 経済指標(物価指数、GDPなど)

E. 株式市場

F. 為替市場

これらのデータは金利や経済の健全性を予測するうえで不可欠です。

●人口動態

調査エリアにおける人口動態の変化(増減、年齢構成、世帯数の変動)は住宅需要に直接的な影響を与え、不動産価格の変動に繋がります。必要なデータには、以下のものがあります。

- 国勢調査(総務省統計局が5年ごとに実施)

- 人口動態調査(厚生労働省が毎月実施)

- 住民基本台帳人口移動報告(総務省統計局が毎月実施)

- 人口推計(総務省統計局が毎月実施)

- 労働力調査(総務省統計局が毎月実施)

- 学校基本調査(文部科学省が毎年実施)

これらのデータは地域ごとの人口動向を反映するため、予測において重要な要素となります。

●都市計画・開発計画関連情報

インフラの整備、大規模店舗や工場の誘致や撤退、高層建築物の建築計画などは不動産価格に大きな影響を与える可能性があります。これらの情報は価格推移の予測に欠かせません。

これらのデータを単独で使用するだけでは精度の高い予測は困難です。各データを組み合わせて分析することで、より信頼性の高い予測が可能となります。そのため、予測に必要なデータは、収集後に慎重に分析し、適切に活用することが求められます。

価格変動予測の一例

データを収集するだけでは、予測の精度を高めることはできません。重要なのは、収集した情報を基に、将来の価格推移を分析することです。

価格推移を予測する際、単一のデータポイントに依存することは避けるべきです。

例えば、「レインズの成約価格を調査したところ前年に比べ約10%上昇していた」、「公示価格を調査したところ近隣の標準地で7%前後の上昇が見受けられた」といった情報だけをもとに、「このエリアは今年も同程度の上昇が見込まれるだろう」と推測するのは、短絡的な予測に過ぎません。

精度の高い推測を行うためには、複数のデータを組み合わせて総合的に分析する必要があります。以下では、具体的なケーススタディを基に、そのようなデータを活用して予測するかを解説します。

1. 基準地価と公示価格を活用したエリアの動向分析

まず、特定エリアの基準値地価や公示価格の変動を調査することが重要です。これにより、エリア全体の価格の上昇や下降の傾向を把握できます。ただし、価格の変動要因にはインフラ整備や都市計画が影響していることが多いため、これらの要因についてもデータ収集が必要です。

2. 人口動態と需給バランス

人口動態に関するデータを活用することで、特定エリアの住宅需要や地域ごとの需給バランスを予測できます。例えば、国勢調査データを基に、特定エリアの人口が増加している場合、そのエリアにおける不動産需要が増加し、価格が上昇する可能性が高まります。さらに、住民基本台帳人口移動報告を用い、転入・転出者数を確認することで、より具体的な人口移動の状況を把握できます。

これらのデータを組み合わせることで、調査エリアの人口増減や高齢化の進行、若年層の減少、単独世帯の増加といった要素を分析できます。これらは不動産取引件や価格変動に大きな影響を与える要因です。

3. 金利動向と経済指標による影響

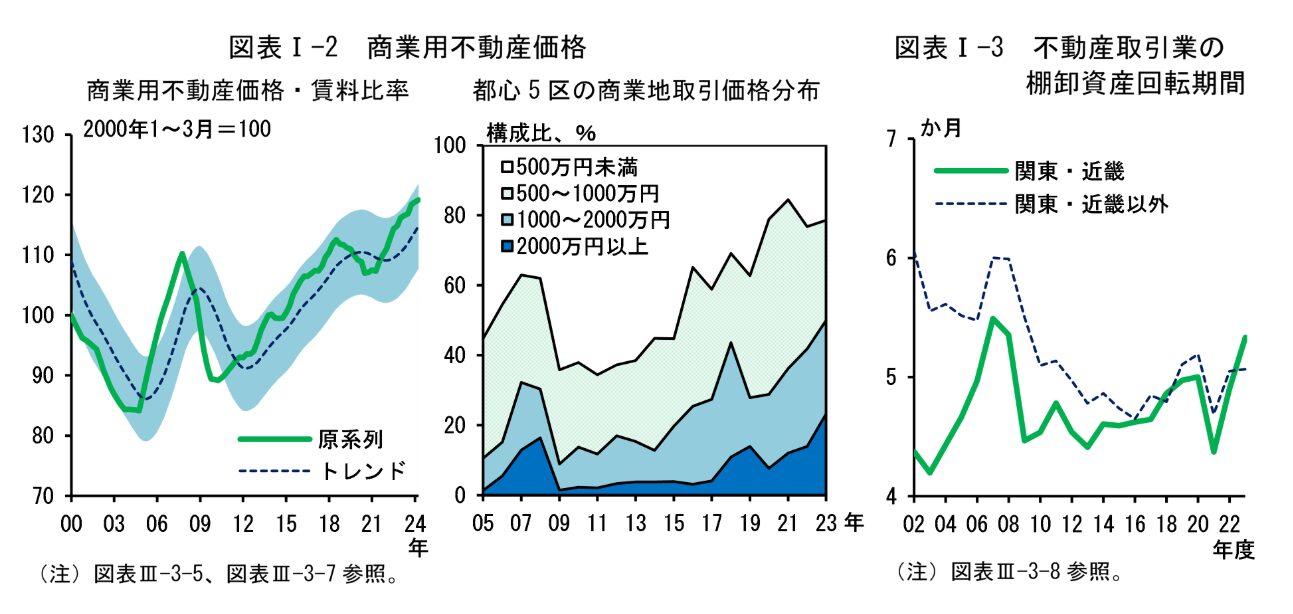

金利動向は不動産市場に大きな影響を与えます。特に、住宅ローンの金利は政策金利の影響を強く受けます。例えば、2024年3月の金融政策決定会合でマイナス金利が解除され、約17年ぶりとなる利上げが実施されました。さらに、2024年7月には0.25%の追加利上げが決定され、長期プライムレートは即座に上昇しました。2025年1月24日には、さらに0.25%から0.5%とする追加の利上げが決定されたことも影響を与えました。

このような利上げが続くと、住宅ローン金利が上昇し、取引件数の減少が予測されます。

実際に、不動産業者の一部では販売在庫水準が高まり、棚卸試算回転期間(保有する棚卸試算がどれぐらいの期間で販売されたかを示す指標)が長期化している傾向も見受けられます。

直近で3度(2024年3月、7月、2025年1月)の利上げが実施された点を踏まえると、2025年後半でさらなる利上げが行われる可能性は十分にあります。金利の上昇で販売状況が悪化すれば、自己資本比率の少ない会社から順に価格を見直し、保有物件を現金化する必要が生じます。

この影響で、エリアの不動産価格が大きく変動する可能性があるのです。

4. 開発計画や都市計画を反映させた長期的視点

都市計画や開発計画の情報は、将来の価格変動予測において不可欠な要素です。例えば、新しい交通インフラの整備が発表された場合、そのエリアへのアクセス向上が不動産価格の押し上げ要因となります。例を挙げると、北海道札幌駅周辺の不動産価格が急激に値を上げたのは、新幹線の延伸計画が発表された以降です。しかし、開業予定が当初の2030年度末の目標から2038年度末に先延ばしされたことで、上昇率に陰りが生じています。

2025年の公示価格で上昇率が最も高かったのは北海道富良野市で、31.3%上昇しました。この背景には、スキー場や宿泊施設のインバウンド需要が増加したこと、インフラ整備が進められたことがあります。長野県白馬村(29.6%)や沖縄県宮古島市(23.1%)も同様に、インバウンド需要が後押ししています。前年度(2024年)は大手半導体メーカーの工場特需で公示価格が上昇した傾向が見受けられるなど、インバウンド需要やインフラ整備が影響を与えます。

複合的なデータの統合と価格予測が重要

上述した各データは、単体でも不動産市場の今後を予測に役立ちますが、異なるデータを統合して分析することで、さらに精度の高い予測を可能にします。

たとえば、公示価格や基準地価の上昇率、人口動態の変化、金利動向、そして都市開発計画を総合的に分析することで、特定エリアの不動産市場が今後3~5年で大きな変動を見せる可能性が高いと予測できます。

これらのデータを収集し、過去の類似ケースを元にシミュレーションを行うことで、価格の変動幅や推移を予測することが可能となるのです。

まとめ

現在は激動の時代であり、過去の成功体験に基いた意思決定が必ずしも成功を保証するわけではありません。

例えば、インバウンド需要に依存していた業界が、コロナ禍の影響で急激に業績を悪化させ、廃業に追い込まれた事例を私達は目の当たりにしました。現在は、建設業や運送業に対する労働法規の見直しにより、人件費の高騰や工程遅延、搬送遅延が発生し、それに伴って建設関連工事の価格が上昇を続けています。

全国的な公示価格動向を見た場合、全体的には堅調に推移しているように見えますが、実際には二極化が進んでいます。上昇した地域が、下落した地域の影響を相殺する形で、平均的な価格を引き上げたに過ぎません。

このような状況において、地域密着型の不動産業者は、自社の商圏内における不動産価格の動向をしっかりと把握し、情報を収集した上で適切に分析を行うことが求められます。その結果、他者からの受け売りではなく、自らの知見に基づいた的確なアドバイスを顧客に提供することが可能となるのです。

不動産市場の複雑さを乗り越え、信頼を得るためには、これらの情報を基にした精度の高い判断が重要です。最終的には、このような分析を駆使し、顧客のニーズに最も適したアドバイスを提供できる業者のみが、競争を勝ち抜く力を得ることになるでしょう。